Frequenzbestimmende Bauelemente

Steckbrief der Quarzoszillatoren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Temperaturabhängigkeit der Frequenz

Wenn die Bedingungen der Phasentreue und der Breitbandigkeit des Oszillatorverstärkers erfüllt sind, ist die Temperaturabhängigkeit der Frequenz allein durch den Quarz bestimmt. Werden allerdings Schaltelemente eingesetzt, welche die Phasentreue des Oszillatorkreises beeinflussen, können diese den Temperaturgang erheblich verändern. Ähnliches gilt für integrierte Oszillatorschaltungen, die die Phasenbedingung nicht ganz erfüllen.

Die im Frequenzbereich 3 bis 20 MHz üblichen AT-Schnitt-Quarze haben in einem weiten Temperaturbereich besonders kleine Frequenzabweichungen. Deshalb werden niedere Frequenzen vorteilhaft durch Frequenzteilung einer höheren Oszillatorfrequenz erzeugt. Oszillatoren mit niederfrequenten Quarzen zeichnen sich dagegen durch besonders geringe Stromaufnahme aus. Sie sind aber (oft in DIL-Gehäuse integriert) nicht so genau. Für höhere Ansprüche sind TCXO oder OCXO anzuwenden.

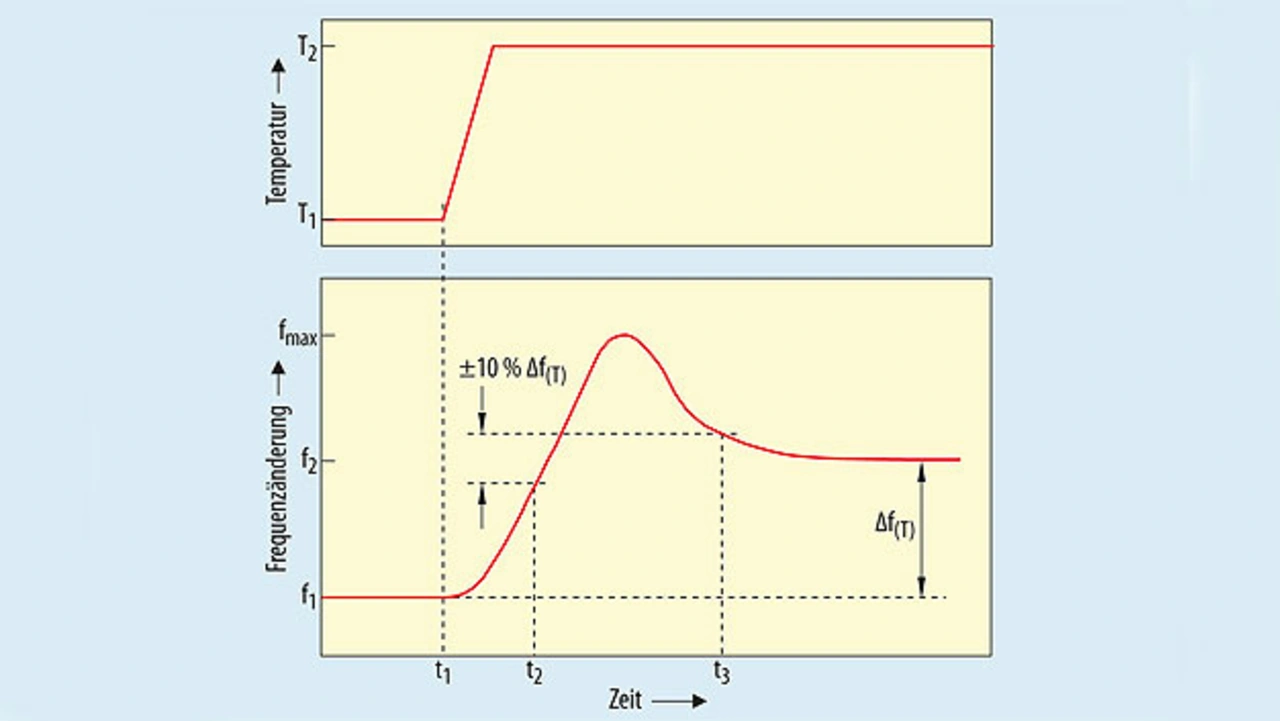

Schwingquarze reagieren auf schnelle Temperaturänderungen kurzzeitig mit größeren Frequenzänderungen, als es dem Temperaturgang entspräche. Dies ist auf mechanische Spannungen im Quarzvibrator zurückzuführen, die aufgrund von Temperaturgradienten kurzzeitig entstehen, bis sich ein neues Temperaturgleichgewicht eingestellt hat – siehe Bild 3.

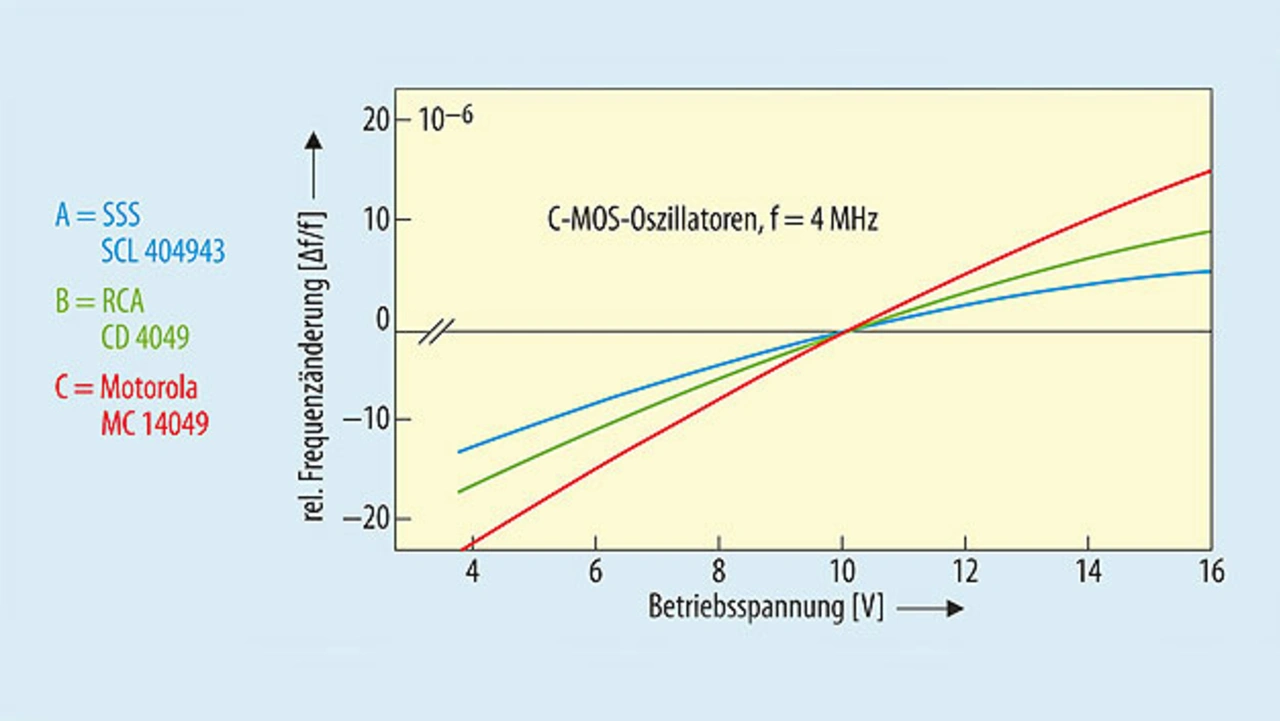

Die inneren Halbleiterkapazitäten des Oszillatorverstärkers sind abhängig von der Betriebsspannung (Bild 4). Die Folge ist, dass sich mit einer Betriebsspannungsänderung die Phase der Schleife und demzufolge die Oszillatorfrequenz ändert.

Betriebsspannungs-Abhängigkeit

Dieses Verhalten kann zwar durch spezielle Schaltungsmaßnahmen minimiert, aber nicht vollständig kompensiert werden. Hinzu kommt eine Spannungsabhängigkeit bei großen Quarzbelastungen durch die Belastungsabhängigkeit des Schwingquarzes. Für höhere Ansprüche an die Frequenzstabilität muss die Schwingamplitude am Quarz durch eine Begrenzerschaltung (Fremdbegrenzung) konstant gehalten werden.

Die Einschwingzeit

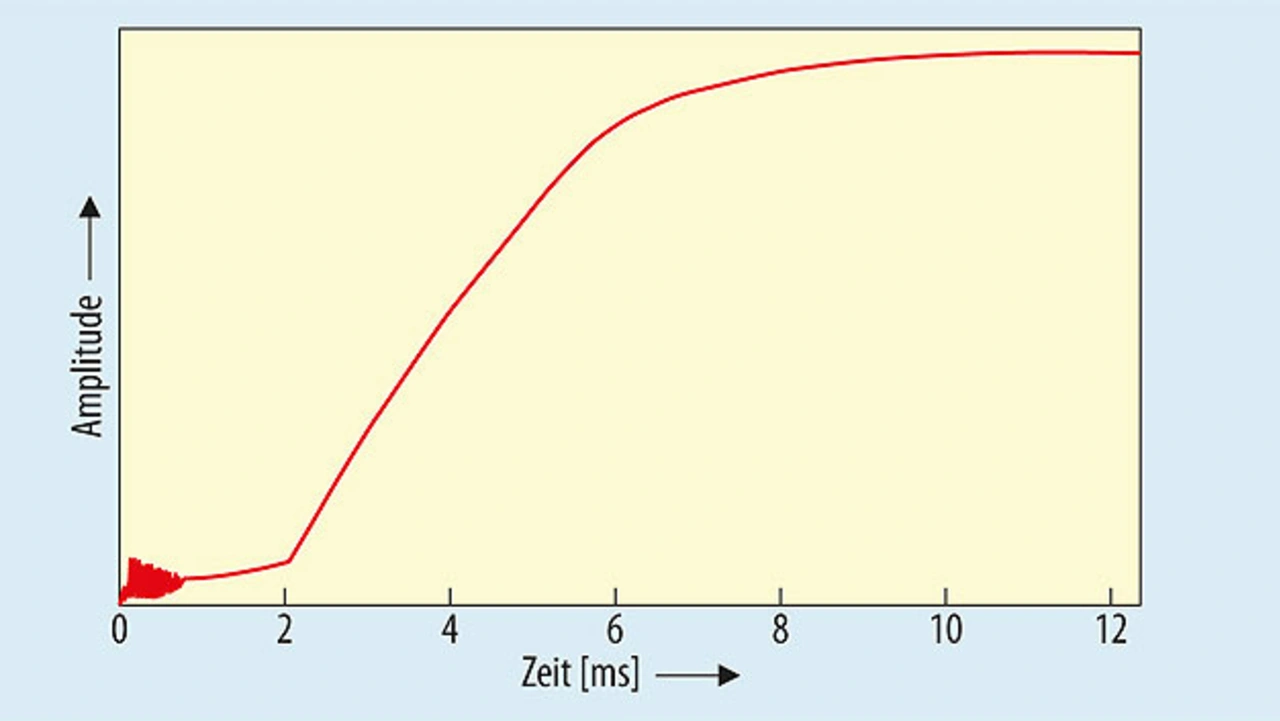

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung an den Quarzoszillator vergeht eine bestimmte Zeit, die Einschwingzeit, bis die Oszillatoramplitude ihre volle Größe erreicht hat (Bild 5).

Die Einschwingzeit ist abhängig von der Schleifenverstärkung, dem Innenwiderstand des Oszillatorverstärkers und den Ersatzdaten des Schwingquarzes. Die Einschwingzeit liegt in der Größenordnung von 10 ms. Kürzere Einschwingzeiten bedeuten größere Schleifenverstärkung, kleinerer Innenwiderstand des Oszillatorverstärkers und größere dynamische Kapazität des Schwingquarzes.

Belastung des Oszillatorausgangs

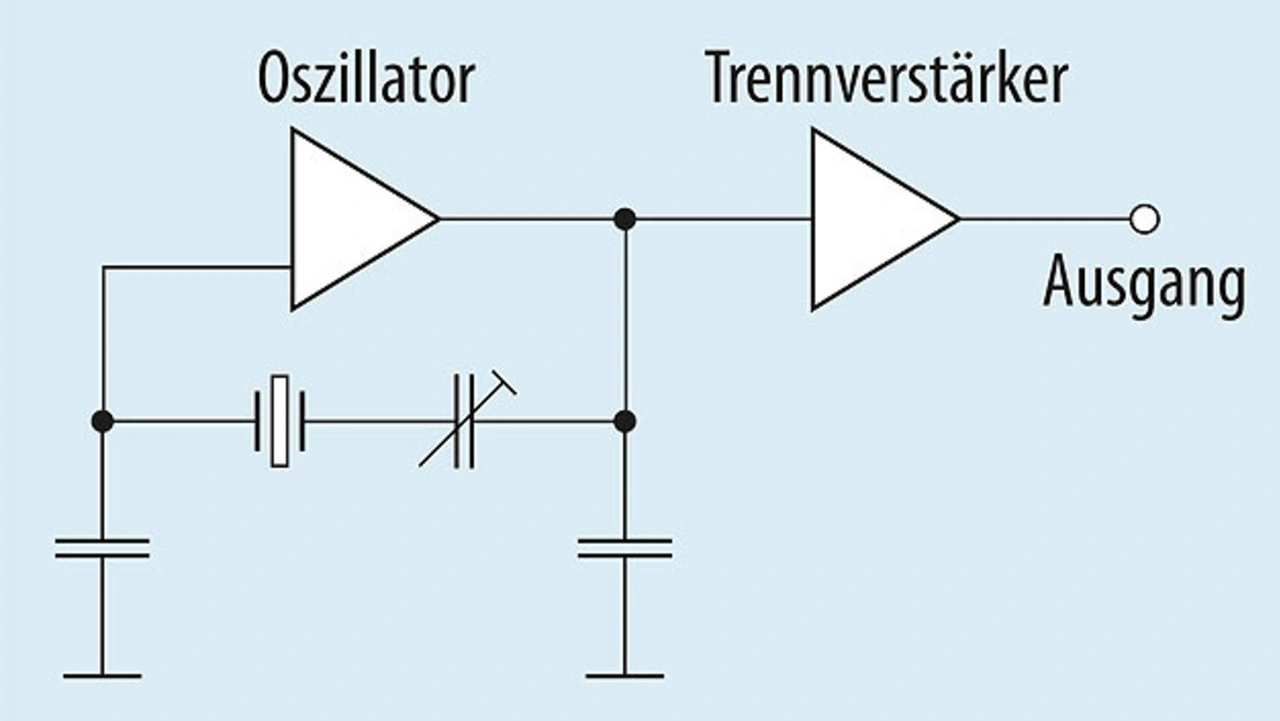

Wo auch immer am Oszillator eine Hochfrequenzspannung entnommen wird, man beeinflusst die Rückkopplungsschleife. Insbesondere dann, wenn die Schleife nicht reell ist oder gar bei einer Auskopplung am Schwingquarz selbst, wird man die Oszillatorfrequenz durch die Belastung mit dem Abschlusswiderstand beeinflussen. Besonders stark ist die Beeinflussung der Schwingfrequenz durch kapazitive oder induktive Belastungen.

Allein die Leitungsführung und die Eingangskapazität der nachfolgenden Schaltung und deren Instabilitäten verursachen oft unzulässige Frequenzverwerfungen. Die kapazitive Belastung kann in ungünstigen Fällen sogar zum Aussetzen der Oszillatorschwingung führen. Zum Erzielen höherer Genauigkeit und bei wechselnder Belastung ist dem Oszillator ein Trennverstärker (Bild 6) nachzuschalten.

Wenn die bisher genannten Einflüsse auf die Oszillatorfrequenz eliminiert oder ausgeschlossen sind, hängt die zeitabhängige Frequenzstabilität (Alterung) hauptsächlich vom verwendeten Schwingquarz ab. Typische Alterungswerte für normale AT-Schnitt-Quarze liegen bei Δf/f ±2 x 10-6 im ersten Jahr.

Die Alterungswerte für vorgealterte Quarze liegen deutlich darunter; für Präzisionsquarze werden Alterungswerte von 1 x 10-10/Tag nach dem ersten Betriebsmonat erreicht. Der größte Betrag der Alterung erfolgt in den ersten Tagen. Es ist deshalb sinnvoll, Oszillatoren mit den zugehörigen Quarzen für 2 bis 3 Tage bei höheren Temperaturen zu betreiben (einzubrennen). Nach einer durch starke mechanische Belastungen hervorgerufenen Frequenzänderung läuft ein erneuter Alterungsprozess ab.

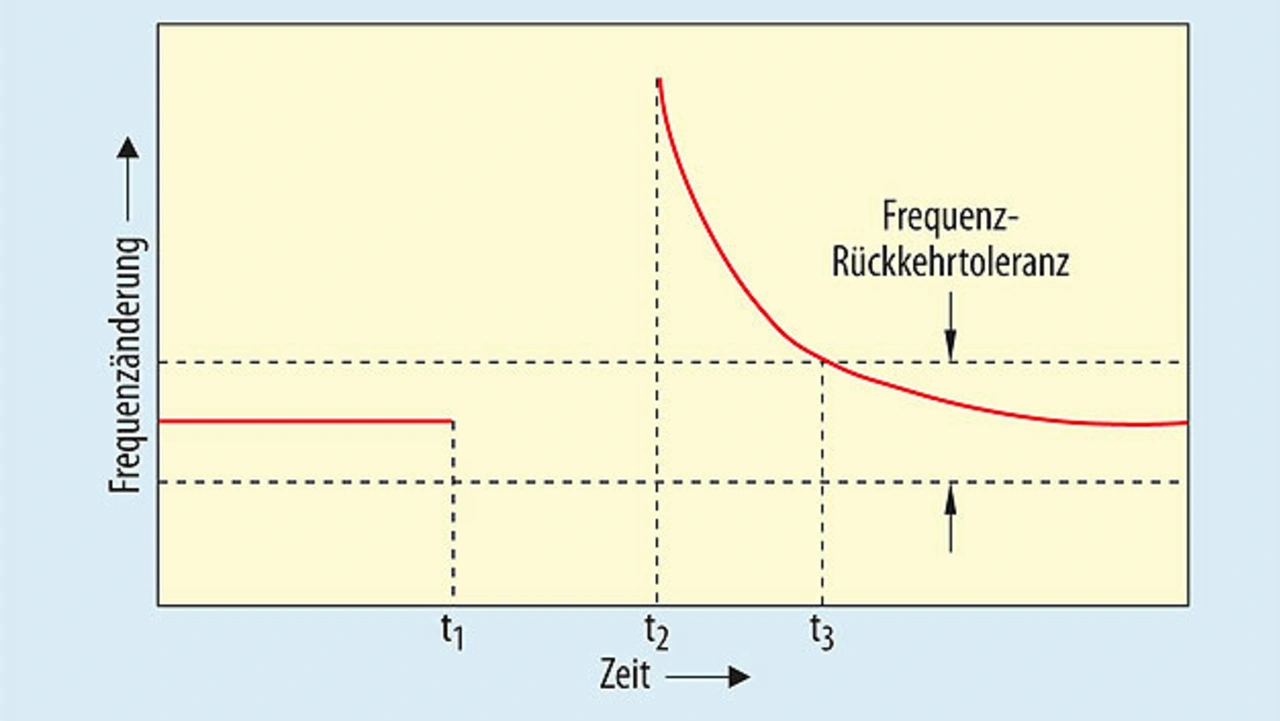

Bei den für Präzisionsquarzen üblichen Alterungswerten von Δf/f = 10-8 bis 10-10, aber auch bei TCXO deutlich sichtbar, erfolgt nach einer plötzlichen Temperaturänderung ein Überschwingen (Bild 3) und ein Wiedereinlaufen (Bild 7). Ebenso erfolgt nach jeder Betriebsunterbrechung ein erneuter Wiedereinlauf der Frequenz. Genauere Oszillatoren werden deshalb in einer Stand-by-Schaltung bei Betriebsunterbrechungen weiterbetrieben. Bei einfachen Oszillatoren ist die Frequenzalterung meist vernachlässigbar klein gegenüber der Temperaturabhängigkeit.

Festlegen von Parametern

Für die Anwendung von Oszillatoren müssen deren Eigenschaften fest umrissen werden. Die folgende Auflistung von Oszillatorkennwerten soll einen Überblick über zu spezifizierende Kenndaten geben. Sie gelten für alle Oszillatorarten.

Es hängt von der jeweiligen Anwendung ab, welche der aufgelisteten Kenndaten spezifiziert werden müssen. Oft schließen sich einige Parameter gegenseitig aus. Aus Kostengründen heißt es auch hier: so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig angeben.

Typische Oszillatorkennwerte

- Nennfrequenz: die Frequenz, nach der der Oszillator benannt ist

- Frequenztoleranz: die maximal zulässige Abweichung von der Nennfrequenz unter bestimmten Betriebsbedingungen

- Frequenztoleranz bei der Bezugstemperatur

- Temperaturbedingte Frequenzänderung im Arbeitstemperaturbereich

- Frequenzänderung in Abhängigkeit von der Betriebsspannung oder dem Betriebsspannungsbereich, in dem die Frequenztoleranz bei der Bezugstemperatur gilt

- Frequenz in Abhängigkeit von der Zeit (Alterung)

- Frequenzänderung durch Belastung, nach Betrag und Phase, bzw. Angabe der Nennbelastung

- Frequenzänderung bzw. Modulation während mechanischer Belastungen – z.B. Vibration

Typische Oszillatorkennwerte hinsichtlich der Stromversorgung

- Nennspannung und zul. Spannungsbereich, Stabilisierung und Welligkeit

- Polung, eventl. Verpolsicherheit, Überspannungsfestigkeit (max. zul. Spannungsspitzen)

- Stromaufnahme oder Leistung

Typische Kennwerte hinsichtlich der Ausgangseigenschaften

- Kurvenform

- Amplitude bzw. Leistung an definierter Belastung (Nennbelastung)

- Innenwiderstand

- Klirrfaktor

- Nebenschwingungen (Störmodulation)

- Signal-Rausch-Abstand

Kennwerte in Bezug auf Frequenzverhalten und Umgebung

- Einlaufdauer nach Betriebspausen

- Wiederholgenauigkeit nach Betriebspausen (Wiedereinlauf)

- Frequenzziehbereich

- Einstellgenauigkeit

- Langzeitstabilität

- Kurzzeitstabilität

- Temperaturbereich für Lagerung und Betriebsfähigkeit

- max. zul. Schock, Vibration, Beschleunigung bei Transport und Betrieb.

Nach Unterlagen von W. Briese; B. Neubig von der Firma Axtal

- Steckbrief der Quarzoszillatoren

- Temperaturabhängigkeit der Frequenz