Interview mit Erich Brockard, EBV

»Es gibt keine endgültige Definition von Industrie 4.0!«

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Ist globale Standardisierung in den Bereichen Embedded Systeme, Industrie 4.0 und IoT angedacht?

Elektronik: Betrachten wir einmal die Märkte: Deutschland ist im Bereich Industrieelektronik führend, Halbleiterhersteller sind hauptsächlich in Amerika angesiedelt, für Embedded-Systeme lässt sich kein spezifischer Ländermarkt festlegen. Alle drei fließen jedoch in Industrie 4.0 bzw. das IoT mit ein. Sollte bei der Standardisierung auch gleich global gedacht werden?

Erich Brockard: Standardisierung ist nicht ausschlaggebend für ein Gelingen des Internets der Dinge. IoT und Industrie 4.0 als eine Teildisziplin davon funktioniert nur dann, wenn weltweit eine Interoperabilität weltweit gewährleistet wird und nicht nur auf europäischer Ebene. Die Embedded-Board-Hersteller setzen alle die gleichen Chips ein, die entweder aus Amerika oder Asien kommen, differenzieren sich aber über die Märkte, auf die sie sich spezialisiert haben, z.B. Industrie, Medizintechnik, Formfaktor. Aufgrund der Vielzahl an Kommunikationsprotokollen muss auf irgendeine Art und Weise Interoperabilität hergestellt werden. Entweder es kristallisiert sich ein technischer Standard heraus, ohne dass er definiert werden muss, oder aber über Standardisierung.

Elektronik: Wäre Open Source auch eine Möglichkeit?

Erich Brockard: Open Source ist im Kontext Industrie 4.0 ein wichtiges Thema, weniger wegen einer Standardisierung, sondern eher wegen der Time to Market. Sind gewisse Kommunikations-Stacks für gewisse Prozessoren schon über die Community verfügbar, verkürzt sich die Entwicklungszeit.

Elektronik: Bisher war das Distributions-Geschäft sehr applikationsgetrieben. Sprich: Hatte ein Kunde ein Wireless-Problem, kümmerte sich ein speziell ausgebildeter FAE darum. Wie ändert sich dieses Bild im Zuge von Industrie 4.0? Sind wieder mehr Generalisten gefragt – nicht nur in der Technik, sondern auch im Einkauf?

Erich Brockard: Im Rahmen meiner Aufgabe als Director Application Central Europe spreche ich sehr viel mit Geschäftsführern, R&D- und auch Marketing-Managern über die Herausforderungen der kommenden drei bis fünf Jahre. Und ein zentrales Thema dabei ist immer Industrie 4.0 im Gesamtkontext. Ich spreche dabei sowohl mit den Protagonisten, die vorpreschen, als auch mit den Unternehmen, die eher zurückhaltender agieren. So bekomme ich ein sehr gutes Bild, in welche Richtung sich die Märkte entwickeln.

Das einzige, von dem sich Deutschland bzw. viele KMUs verabschieden müssen, ist, ein Produkt von Anfang bis Ende selbst zu machen. In Zukunft wird die Time to Market, sprich: die Zeit bis zur Markteinführung eines Produkts, noch entscheidender als bisher sein. Entwickelt und fertigt eine Firma alles selbst, wird sie vermutlich zu langsam sein und auf der Strecke bleiben. Es geht zukünftig darum, Services extern einzuholen. In Amerika ist das bereits Gang und Gäbe, hier gibt es Software- und R&D-Partner, die Apps entwickeln, HF-Module fertigen oder auch neue Geschäftsmodelle für Unternehmen aufsetzen. Die eigene Kernkompetenz wird jedoch geschützt, meist ist diese eng mit dem Endkunden verwoben. Ein Unternehmen muss sich also überlegen, was seine Kunden machen und welche Bedürfnisse sie haben. Aus diesen Erkenntnissen für die Endmärkte können Leistungen entwickelt und angeboten werden, die dem Kunden einen Mehrwert bieten. Und basierend auf diesen Erkenntnissen muss der Arbeitsablauf der eigenen Firma entwicklungs- und produktionstechnisch angepasst werden. Und dazu zählt auch, Know-how abseits der eigenen Kernkompetenz von extern hinzuzuholen.

Elektronik: Wird aber zu viel Know-how hinzugeholt, wie differenziert sich dann das Unternehmen? Häufig ist das umfangreiche Know-how auch das Alleinstellungsmerkmal.

Erich Brockard: Natürlich darf ich nicht alles hergeben, eine gewisse Kernkompetenz muss ich beibehalten. Das kann ein kleines Board mit einem Algorithmus sein, der für gewisse Märkte optimiert wurde. Möchte ich mit diesem z.B. ab sofort über das Internet oder mit einem Tablet bzw. Smartphone kommunizieren, hole ich mir einen Spezialisten hinzu, der sich mit Programmierung und Kommunikationsprotokollen auskennt; das ist kostengünstiger und zeitsparender, als sich das Know-how selbst anzueignen. Es ist wie in der Automobilindustrie: Die OEMs kaufen Bremsen und Infotainment-Systeme auch zu.

Jobangebote+ passend zum Thema

| TSN – Time-Sensitive Networking |

|---|

| TSN gilt als der Nachfolger des Standards AVB (Audio/Video Bridging), welcher Nachrichtenströme (Streams) definiert, die von einem Sender (Talker) generiert, über ein Netzwerk von Ethernet Switches versendet und schlussendlich von sogenannten Listeners empfangen werden. AVB unterscheidet Streams der Klassen A und B, wobei sich die Klassen durch das Echtzeitverhalten der Nachrichtenübertragung unterscheiden. Für den TSN-Standard verantwortlich ist die IEEE 802.1 Audio/Video Task Group, die sich im Zuge einer Weiterentwicklung des Standards im November 2012 in Time-Sensitive Networking Group umbenannt hat. Neben Unternehmen aus der Automobilindustrie engagieren sich im TSN-Konsortium auch verstärkt Firmen aus der Industrieautomatisierung. Bei der TSN-Normung geht es um folgende Elemente [1]: |

| - IEEE 802.1ASbt: Verbesserung des Taktsynchronisationsprotokolls zur Erhöhung der Robustheit gegen Störungen. - IEEE 802.1Qca: Aufbau von redundanten Datenwegen, um Ethernet-Nachrichten gleichzeitig über mehrere unabhängige Pfade durch ein Netzwerk zu versenden. - IEEE 802.1CB: Mechanismen, mittels derer ein Empfänger Information aus redundanten Nachrichten extrahiert, d.h. zum Beispiel: Verwendung der ersten Nachricht und Verwerfen der folgenden redundanten Nachrichten (Seamless Redundancy). - IEEE 802.1Qcc: Verbesserungen des SRP-Reservierungsprotokolls (Stream Reservation Protocol). - IEEE 802.1Qbv: Realisierung von zeitgesteuerter Kommunikation in Ethernet Switches (Time-Aware Shaper). - IEEE 802.1AS-Rev: Takt und Synchronisation für zeitkritische Anwendungen. - IEEE 802.1Qbu: Verfahren, zur Unterbrechung eines in der Übertragung befindlichen Datenframe mit niedriger Priorität, um ein Datenframe hoher Priorität zu bevorzugen (Frame Preemption). - IEEE 802.1Qch: Verfahren, bei dem zeitkritische Nachrichten pro Zyklus nur zum nächsten Nachbarn weitergeleitet werden (Cyclic Queuing and Forwarding). - IEEE 802.1Qci: Per-Stream-Filtern und Überwachen. - IEEE 802.1CM: Time-Sensitive Networking für die Anbindung der Zugangsknoten (Fronthaul). |

Erich Brockard |

|---|

| beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Industrie 4.0, Märkten und technologischen Anforderungen. Seit 2011 ist er als Director Application Central Europe für die EBV Elektronik tätig. Seine Karriere bei der EBV startete er 1992 als Field Application Engineer und hatte danach verschiedene Positionen innerhalb der EBV inne, u.a. als Marketing Manager Innovative Products Europe, Regional Application Manager. Bevor Erich Brockard zu EBV kam, war er im Bereich der Hard- und Software-Entwicklung für Anwendungen in der Industrieautomatisierung aktiv. |

Der Interviewte

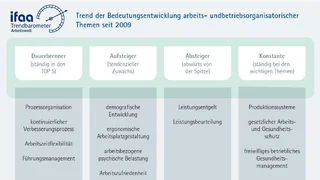

Arbeitswelt und "Industrie 4.0": ifaa-Trendbarometer

Literatur

[1] Steiner, W.: Von AVB zu TSN – Echtzeitanwendungen mit Automotive Ethernet. Elektronik automotive 2014, Heft 8/9, S. 34–37

[2] IEEE 802.1 Time-Sensitive Networking Group

- »Es gibt keine endgültige Definition von Industrie 4.0!«

- Ist globale Standardisierung in den Bereichen Embedded Systeme, Industrie 4.0 und IoT angedacht?