EE-Systeme in Nutzfahrzeugen stehen modernen Autos in nichts nach

Schwer im Kommen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Wo bestehen Ihrer Meinung nach die größten Defizite bei AUTOSAR?

Dr. Welfers: Wie bereits erwähnt, ist die Grundidee von AUTOSAR sehr gut – AUTOSAR bietet viele Möglichkeiten, die Effizienz und die Qualität im EE-Bereich zu steigern. Das größte Problem besteht heute darin, dass die praktische Umsetzung nicht den Anforderungen einer Serien-Entwicklung genügt und dass der Standard leider nur wenig von den Serien-Entwicklern beeinflusst wird. Von daher besteht die Gefahr darin, dass der Standard an der Praxis vorbei entwickelt wird.

Dr. Welfers: Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Triebstrangsysteme mit dem Ziel der Verringerung von Verbrauch und Emissionen sowie der sicherheitsrelevanten Systeme wie ACC spielt die Entwicklung von flexiblen und skalierbaren EE-Architekturen, die eine weite Spanne von Funktionen ermöglichen sollen, eine große Rolle. Die Skalierbarkeit soll natürlich auch für die Emerging Markets genutzt werden. Hierbei stehen natürlich gerade beim Nutzfahrzeug weiterhin die Robustheit und die Berücksichtigung von teilweise sehr unterschiedlichen Marktanforderungen im Vordergrund. Während in Asien ganz klar Low-cost im Trend liegt, sehen wir z.B. in Russland sehr hohe Qualitätsansprüche bei unseren Kunden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Welche Rolle spielt die Elektronik bei dem erwähnten Low-cost-Trend?

Dr. Welfers: Die Herausforderung für die Elektronik besteht darin, die Anzahl, den Umfang und die Vernetzung der EE-Funktionen so zu optimieren, dass Kosten, Robustheit und Wartbarkeit den lokalen Bedürfnissen entsprechen. Zudem sind diese Funktionen gelegentlich auf Hardware-Komponenten zu realisieren, die nicht immer in vollem Umfang den europäischen Standards entsprechen. Insgesamt wird aber auch in den Emerging Markets die Elektronik in den Nutzfahrzeugen zunehmen, alleine deshalb, weil viele der Schwellenländer sich mehr und mehr an europäische Regelungen und Vorschriften anlehnen, beispielsweise beim Thema ...

... Emissionen? Ist deshalb auch im Lkw-Bereich ein Hybrid-Hype zu erwarten?

Dr. Welfers: In den Bereichen, in denen Hybridantriebe wirtschaftlich sinnvoll sind, also dort, wo Fahrzeuge sehr dynamisch mit häufigen Anfahrund Bremsvorgängen betrieben werden, z.B. im Stadtverkehr, ist MAN schon seit vielen Jahren in der Technologieentwicklung involviert. Derzeit befinden sich zwei Hybridbusse mit unterschiedlichen Konzeptionen in verschiedenen Städten im Testeinsatz. Für den breiten Serieneinsatz ist aber aus unserer Sicht die Kostenstruktur der Hybridkomponenten noch nicht geeignet.

Im Zuge der CO2-Diskussion gerät oft das Thema Sicherheit in Vergessenheit. Speziell Lkws sind ja eine der Hauptverursacher von Autobahnunfällen.

Dr. Welfers: Diese Aussage muss man sicherlich relativieren: Richtig ist, dass Unfälle mit Lkw-Beteiligung häufig sehr signifikante Folgen haben und daher natürlich im öffentlichen Bewusstsein eine große Rolle spielen. Bezogen auf die auf den Straßen erbrachte Transportleistung ist die Häufigkeit der durch Lkw verursachten Unfälle aber klein. Dennoch unternimmt die Industrie kontinuierlich große Entwicklungsanstrengungen, um die Fahrzeuge immer sicherer zu machen. Beispiele dafür sind das Elektronische Bremssystem, welches Bremswege auf das physikalisch machbare Minimum reduziert, oder Adaptive Cruise Control, das definierte Abstände zu vorausfahrenden Fahrzeugen hält und den Fahrer warnt, wenn die Distanz gefährlich klein wird. Zudem sind im Nutzfahrzeug weitere Systeme im Einsatz oder in der Entwicklung, die den Fahrer in kritischen Situation unterstützen sollen, wie das Lane-Guard-System, welches bei Verlassen der Fahrspur den Fahrer akustisch warnt, um so das Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern, sowie der Notbremsassistent.

In wie weit sind die MAN-internen Entwicklungsprozesse an die offensichtlich hohe Komplexität angepasst?

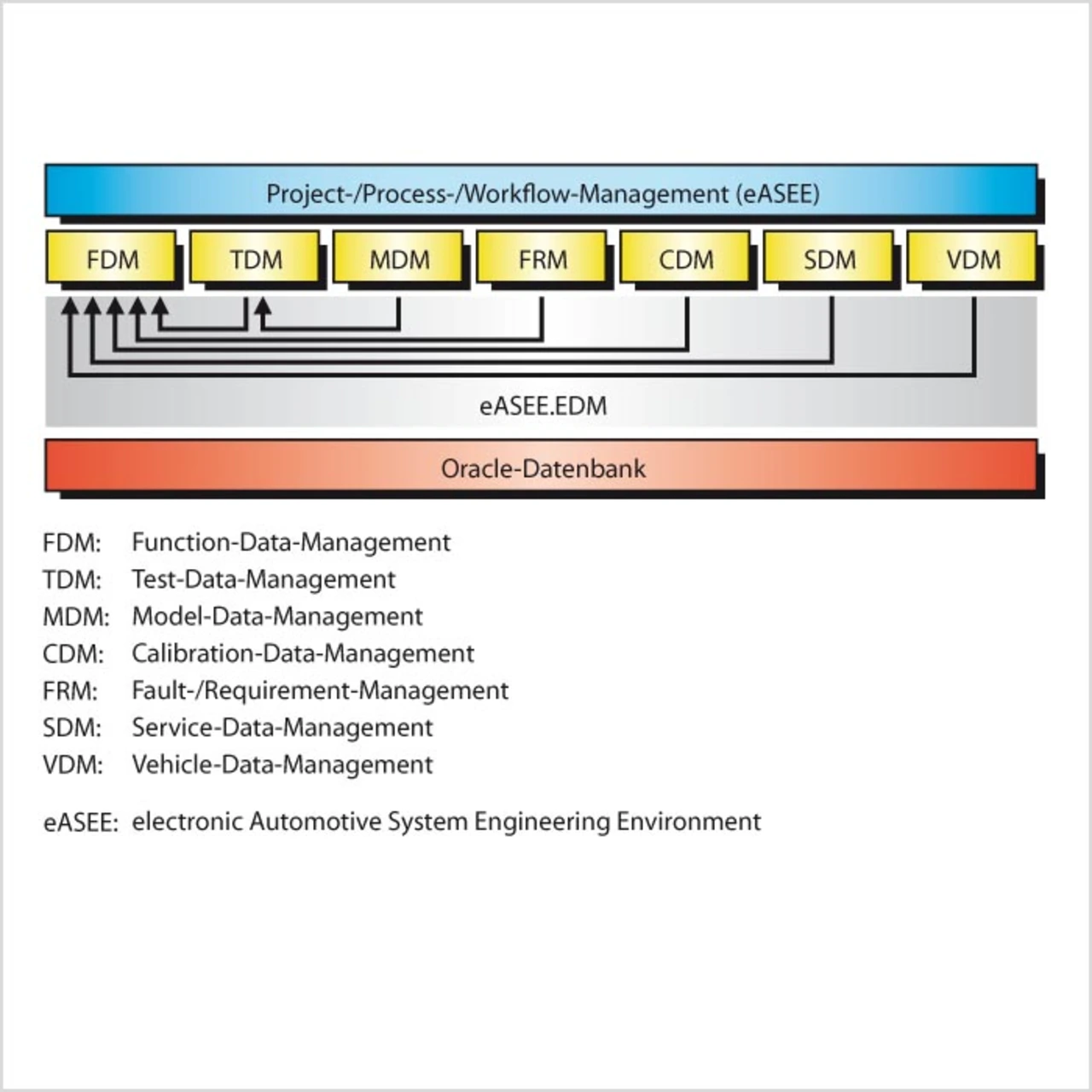

Dr. Welfers: MAN ist nach unserem Wissensstand zur Zeit der einzige OEM, der seine Funktionsentwicklung mittels eines so genannten „Common Engineering Data Backbone“ organisiert hat (Bild 3). Damit stehen eine durchgängige Entwicklungsumgebung und eine Datenbank zur Verfügung, die von der Anforderung bis zum Test eine perfekte Traceability und Referenzierung erlaubt. Der Entwicklungsprozess ist funktionsorientiert und trennt zwischen Funktion und Komponenten. Damit ist gewährleistet, dass auch sehr komplexe, verteilte Funktionsumfänge in hoher Qualität und Robustheit und mit vertretbarem Aufwand entwickelt werden.

Lassen sich diese Entwicklungsprozesse noch effizienter gestalten?

Dr. Welfers: Eine Effizienzsteigerung in der EE-Entwicklung im Sinne von „Do-it-right-first-time“ ist sicherlich durch eine weitgehende Trennung zwischen Hardware-(Komponenten) und Funktions-Entwicklung (Software) möglich. Die dadurch ebenfalls gegebene Modularisierung bietet zudem Skalierungsmöglichkeiten, die vor allem für Low-Cost-Applikationen von Bedeutung sind. So versuchen wir, Steuergeräte-Hardware durch verschiedene Speicher-Ausbaustufen und pinkompatible Prozessorvarianten mehrfach für unterschiedliche Anwendungen zu nutzen.

- Schwer im Kommen

- Zu guter Letzt: Was sind in Ihrem Bereich die wichtigsten Aufgaben der nächsten zwei Jahre?

- Die Marktdurchdringung dieser Systeme ist allerdings noch gering ...

- Wo bestehen Ihrer Meinung nach die größten Defizite bei AUTOSAR?

- Was im Prinzip dem AUTOSAR-Grundgedanken entspricht ...

- In wie weit finden die im Pkw üblichen Bussysteme im Lkw Verwendung?