Systemvariabilität bewältigen

Neue Plattformvarianten-Spezifikation für die Systemverifikation

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Virtuelle Plattform

Die Implementierung eines Simulations-Framework, das eine fertig kompilierte Bibliothek aus parametrisierbaren Komponenten bereithält, ermöglicht die Verifikation der generierten Systeminstanzen. Diese Komponenten-Bibliothek entspricht der Plattformmodul-Bibliothek der UML-Spezifikation. Zur Laufzeit parst das Framework eine Konfigurationsdatei, die angibt, welche Komponenten instanziiert werden sollen, wie diese zu parametrisieren sind und wie sie schließlich miteinander verknüpft werden müssen. Eine genauere Beschreibung der Simulations-Infrastruktur findet sich in [4]. Die Konfigurationsdatei fungiert als generisches Top-Modul. Eine einzelne Lösung des Z3-Solver wird in eine Simulations-Konfigurationsdatei übertragen, sodass der Anwender die betreffende Systeminstanz per Simulation verifizieren kann.

Anwendungsfall

Der hier vorgestellte Anwendungsfall simuliert ein Protokoll zur Erfassung des Netzwerkzustandes. Ein verantwortlicher Busteilnehmer fordert Statusmeldungen aller Knoten in einem MOST-Netzwerk an und errechnet den globalen Netzwerkstatus. Die Anzahl der Geräte, die Position des verantwortlichen Busteilnehmers innerhalb des Rings und die Statusmeldungen der einzelnen Knoten werden innerhalb eingegrenzter Bereiche modelliert. Parameter wie etwa Timer-Einstellungen oder Puffergrößen bleiben in diesem Anwendungsfall unberücksichtigt. Die Übertragung der Statusmeldungen erfolgt auf dem MOST-Kontrollkanal. Wird beispielsweise der MOST-Ethernet-Kanal verwendet, kann der Variantenraum zusätzlich auch MediaLB- oder TCP/IP-Parameter berücksichtigen.

Jobangebote+ passend zum Thema

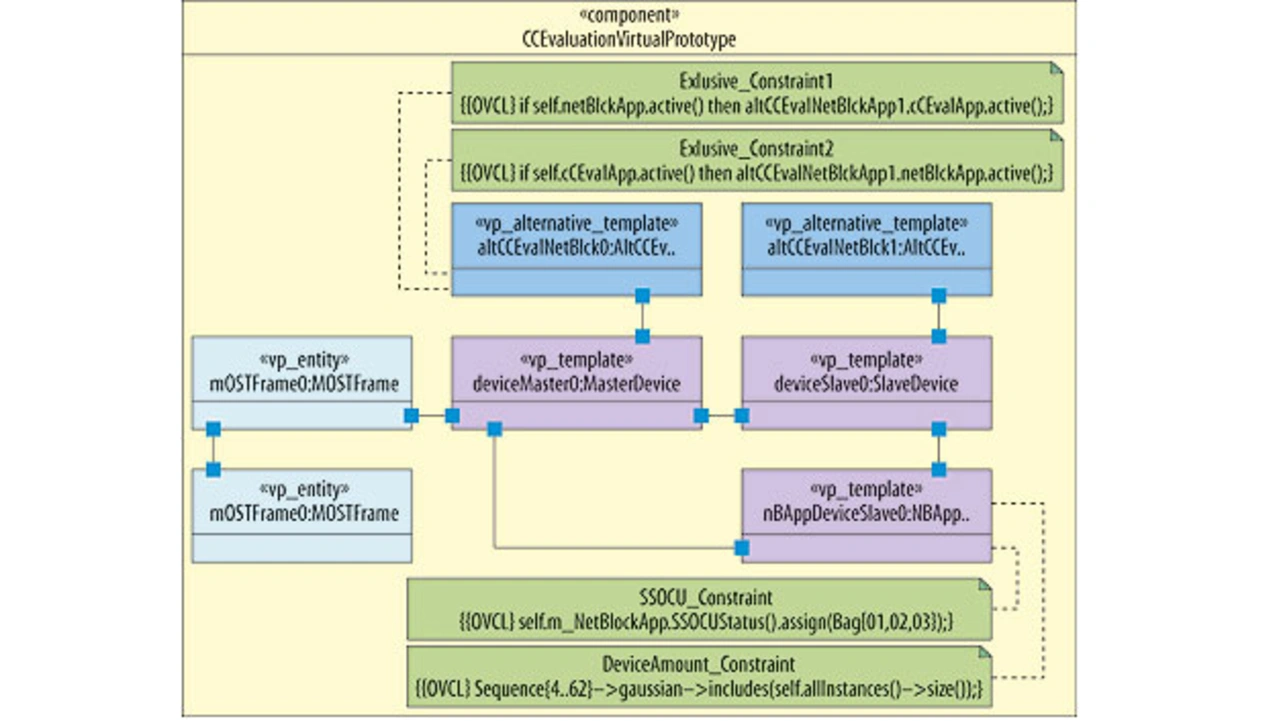

In Bild 3 ist die modellierte oberste Ebene mit den OVCL-Constraints zu sehen. Das SSOCU_Constraint weist einen von drei verschiedenen Statuswerten zu: Sudden Signal Off (03), Critical Unlock (02) oder No Fault Saved (01). Das DeviceAmount_Constraint generiert eine Reihe von Netzwerkarchitekturen mit unterschiedlich vielen Komponenten. In dieser Spezifikation besteht der MOST-Ring aus mindestens drei Busteilnehmern. Der variable spezifizierte Busteilnehmer kann zwischen 4- und 62-mal instanziiert werden, sodass Netzwerke mit bis zu 64 Teilnehmern entstehen. Die alternativen Templates erlauben die Zuordnung der zentralen Evaluierungs-Applikation entweder zum Timing Master oder zum ersten Timing Slave. Das alternative Template altCCEvalNetBlckApp0 gruppiert nur die Applikation, die den abgefragten Status oder die zentrale Evaluierung ausgibt, während nBAppDeviceSlave0 sowohl die Applikation als auch das komplette MOST-Slave-Gerät enthält.

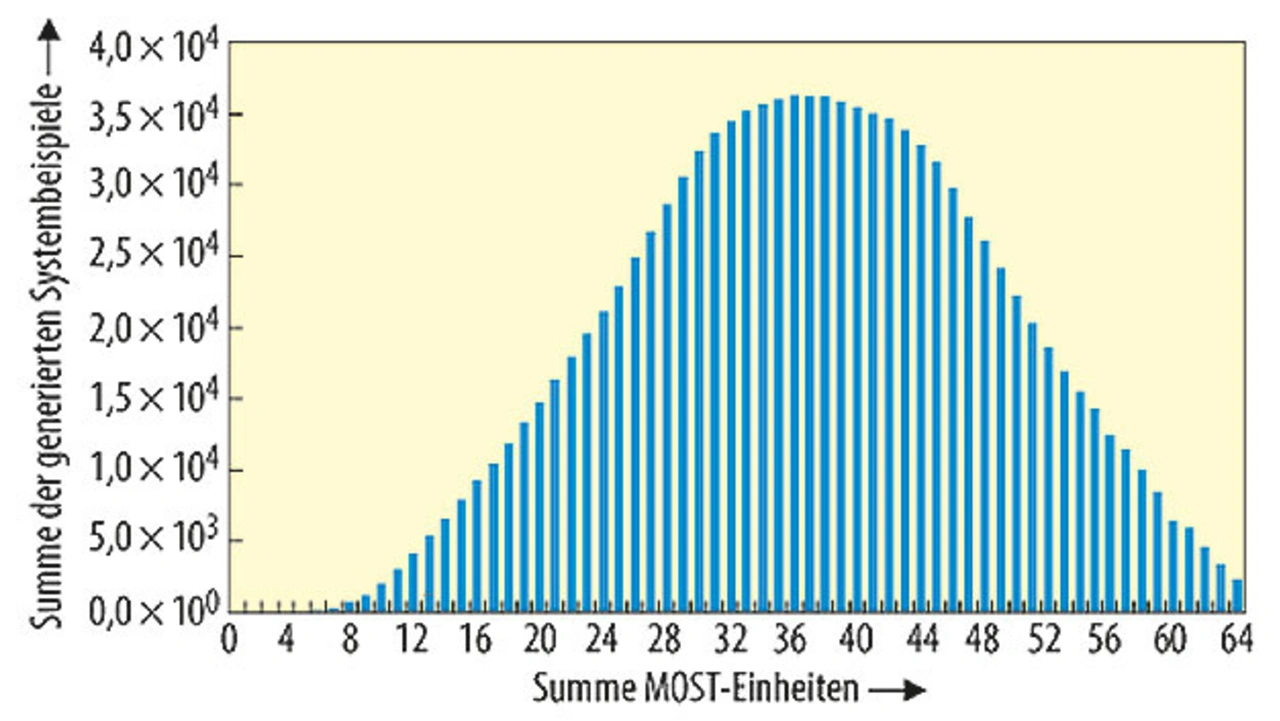

Das ist notwendig, weil bei mehrfacher Instanziierung des Busteilnehmers die jeweiligen Geräteadressen abhängig von der Position im Ring festgelegt werden müssen. Nach der automatisierten Ableitung des SMT/SAT-Problems generiert der Solver daraufhin verschiedene System-Instanziierungen, die sich mit dem vorgeschlagenen Simulations-Framework simulieren lassen. Wie im DeviceAmount_Constraint spezifiziert, nutzt der hier vorgestellte Anwendungsfall die Gaußsche Normalverteilung zum Generieren von Lösungen mit einer durchschnittlichen Kontenanzahl. Bild 4 zeigt die Zahl der generierten Instanzen. Das gibt dem Anwender die Möglichkeit, anstelle einer Verifikation des gesamten Variantenraums zunächst nur die relevanteren Systemvarianten zu verifizieren.

Das FZI schlägt ein neuartiges, auf Constraints basierendes Spezifikationskonzept vor, um die zunehmende Systemvariabilität zu bewältigen. Die Anwendung dieser Methodik für die Verifikation, Exploration und Qualifizierung mit virtuellen Prototypen ermöglicht eine präzise, plausible und verständliche Spezifikationen und die Generierung zulässiger Plattformvarianten. Verteilungs-Constraints ermöglichen es dem Anwender, sich auf die relevanten Varianten zu konzentrieren.

Literatur

[1] Wilson Research Group: The 2010 Wilson Research Group Functional Verification Study. Mentor Graphics, 2010. goo.gl/rIyYu.

[2] ISO: Object Constraint Language (OCL). ISO Release, January 2012. www.omg.org/spec/OCL/ISO/19507/PDF.

[3] De Moura, Leonardo; Bjørner, Nikolaj: Z3: An efficient SMT solver. In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems”. Springer Berlin Heidelberg, 2008. S. 337–340.

[4] Reiter, S.; Burger, A.; Viehl, A.; Bringmann, O.; Rosenstiel, W.: Virtual Prototyping Evaluation Framework for Automotive Embedded Systems Engineering. In: Proceedings of the 7th International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques, 2014.

Die Autoren

| Dr. rer. nat. Andreas Burger |

|---|

| war früher als Wissenschaftler in der Forschungsabteilung Systementwurf in der Mikroelektronik (SiM) des Forschungszentrums Informatik (FZI) in Karlsruhe und ist nun als Wissenschaftler im ABB Corporate Research Center Deutschland in Ladenburg tätig. |

| Dipl.-Inform. Sebastian Reiter |

|---|

| arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsabteilung SiM des FZI in Karlsruhe. |

| Dr. rer. nat. Alexander Viehl |

|---|

| ist Abteilungsleiter der Forschungsabteilung SiM des FZI in Karlsruhe. |

| Prof. Dr. Oliver Bringmann |

|---|

| ist Professor am Wilhelm-Schickard-Institut der Universität Tübingen und Direktor am FZI in Karlsruhe. |

| Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel |

|---|

| ist Professor am Wilhelm-Schickard-Institut der Universität Tübingen und Direktor am FZI in Karlsruhe. |

- Neue Plattformvarianten-Spezifikation für die Systemverifikation

- Constraint-Formalisierung und -Auflösung

- Virtuelle Plattform