Passive Sensoren

Drahtlos versorgt und abgefragt

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

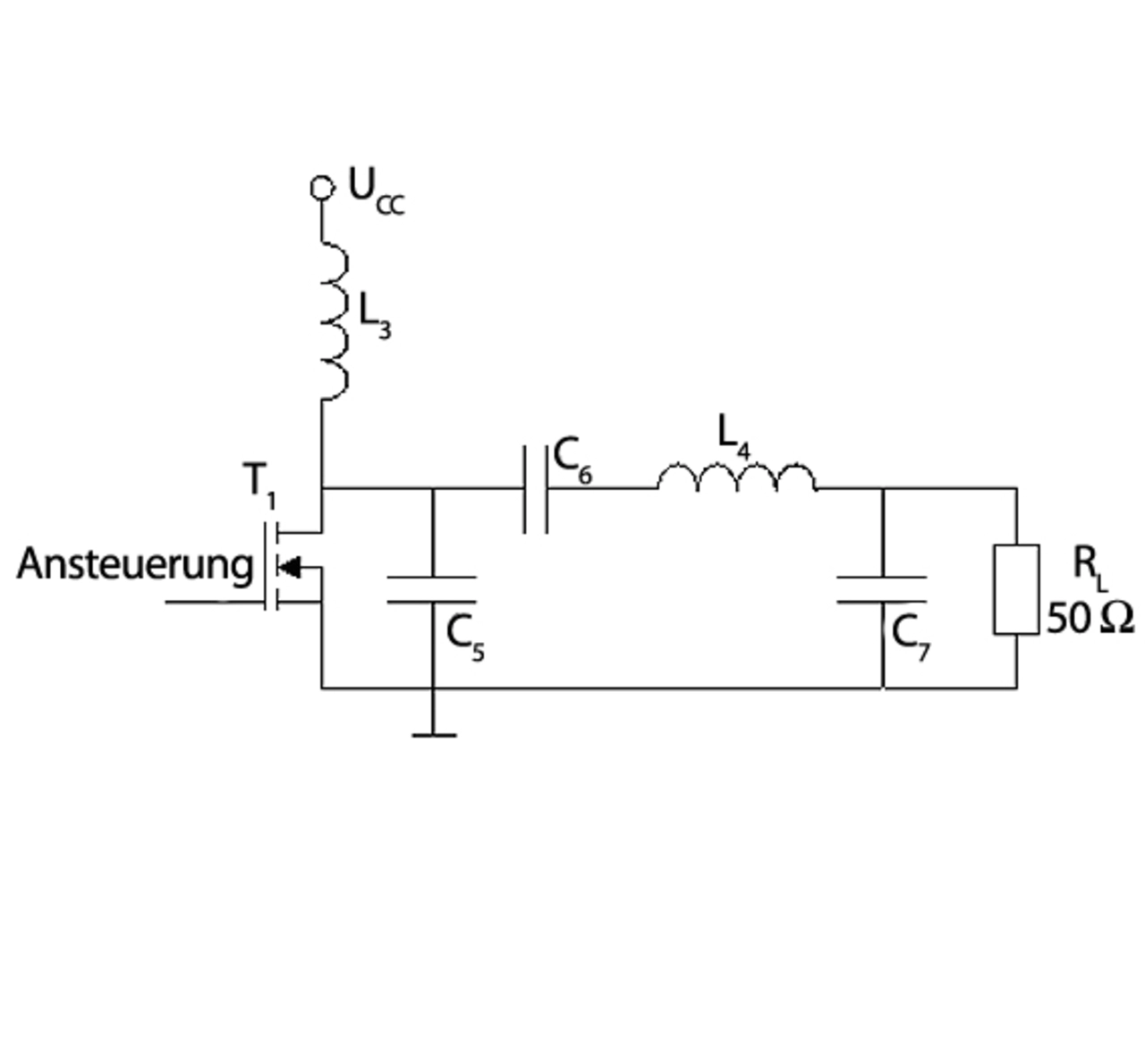

Design Klasse-E-Verstärker

Die Erzeugung des 13,56 MHz Leistungssignals zur drahtlosen Speisung des Sensors soll mit hohem Wirkungsgrad erfolgen. Es wird nur ein unmoduliertes Trägersignal benötigt, da ja der Datenaustausch über den Funklink erfolgt. Am effizientesten ist ein Klasse-E-Verstärker nach Bild 8, bei dem eine einfache Schaltstufe mit FET auf einen Serieresonanzkreis arbeitet. Dessen Spannung gelangt Tiefpass gefiltert und Impedanz transformiert zur 50 Ω Last. Wichtig ist das Schließen und Öffnen zum richtigen Zeitpunkt, so dass die Schaltverluste minimiert werden. Der FET darf zu keinem Zeitpunkt hohe Ströme bei gleichzeitig hoher Spannung führen. Berechnung und Abgleich sind zu einem großen Teil empirisch anmutend und in [Sokal] ausführlich beschrieben. Am Drain können Spitzenspannungen bis nahe dem 4-fachen der Versorgung UCC auftreten, der FET ist entsprechend spannungsfest zu wählen. Ferner muss dafür gesorgt werden, dass der FET schnell genug über einen geeigneten Gate Driver Baustein umgeladen werden kann. Die Gate-Kapazität des FET (z.B. IRF 510 von Intersil) sollte einige 100 pF nicht überschreiten, um sie entsprechend rasch mit 13,56 MHz umladen zu können.

Folgende Größen lassen sich vorgeben für das Design:

- Schwingkreis Güte, optimal 4 bis 10

- Frequenz 13,56 MHz (erlaubtes Frequenzband)

- Speisespannung UCC z.B. 10 V

- Ausgangsleistung z.B. 2 W

- Lastimpedanz z.B. 50 Ω

- RF Choke L1: 10- bis 100-fach den nicht transformierten Lastwiderstand R der Stufe

- Wirkungsgrad: realistisch 80 Prozent bis 90 Prozent

| Element | Wert |

|---|---|

| L3 | 2,2 µH |

| L4 |

einstellbar, 578 nH bis 950 nH |

| C5 |

220 pF |

| C6 |

330 pF |

| C7 | 470 pF |

| T1 | IRF510S |

Wertetabelle Klasse E

Die Parallelkapazität C7 am Ausgang dient zusammen mit einem Anteil von L4 zur Impedanztransformation auf 50 Ω. Man könnte das Anpassnetzwerk der induktiven Kopplung theoretisch mit dem Netzwerk des Klasse-E-Verstärkers verrechnen. Es ist jedoch vorteilhaft ein 50 Ω Interface zu haben, da sich der Koppler oft etwas abgesetzt von der übrigen Elektronik befindet.

In [Sokal] wird auch eine Abgleichprozedur beschrieben.

Für den Verstärker mit den obigen Beispielzahlen wurden die Bestückung gemäss Wertetabelle Klasse E erhalten. Die dimensionierte Schaltung erreichte danach im Testaufbau tatsächlich eine Leistungsabgabe von 2 W an 50 Ω bei einem Wirkungsgrad von 80 Prozent.

Der Daten Link

Aus der RFID-Technik ist bekannt, dass man den Energieträger sowohl auf dem Weg vom Lesegerät zum Sensor als auch durch Backscatter-Modulation auf dem Rückweg mit Daten modulieren kann. Wegen den relativ hohen Güten in den Schwingkreisen, kann aber die Datenrate nicht allzu groß gewählt werden, insbesondere dann nicht, wenn eine Subträgermodulation angewendet wird [Fink]. Es können dann vielleicht 100 kbit/s übertragen werden.

Je nach Verbindungsdauer und Datenmenge des Sensors ist das nicht ausreichend. In diesem Fall wird für den Datenaustausch ein Funklink im ISM Band 2,4 GHz vorgeschlagen; die Datenrate liegt hier im Bereich von Mbit/s.

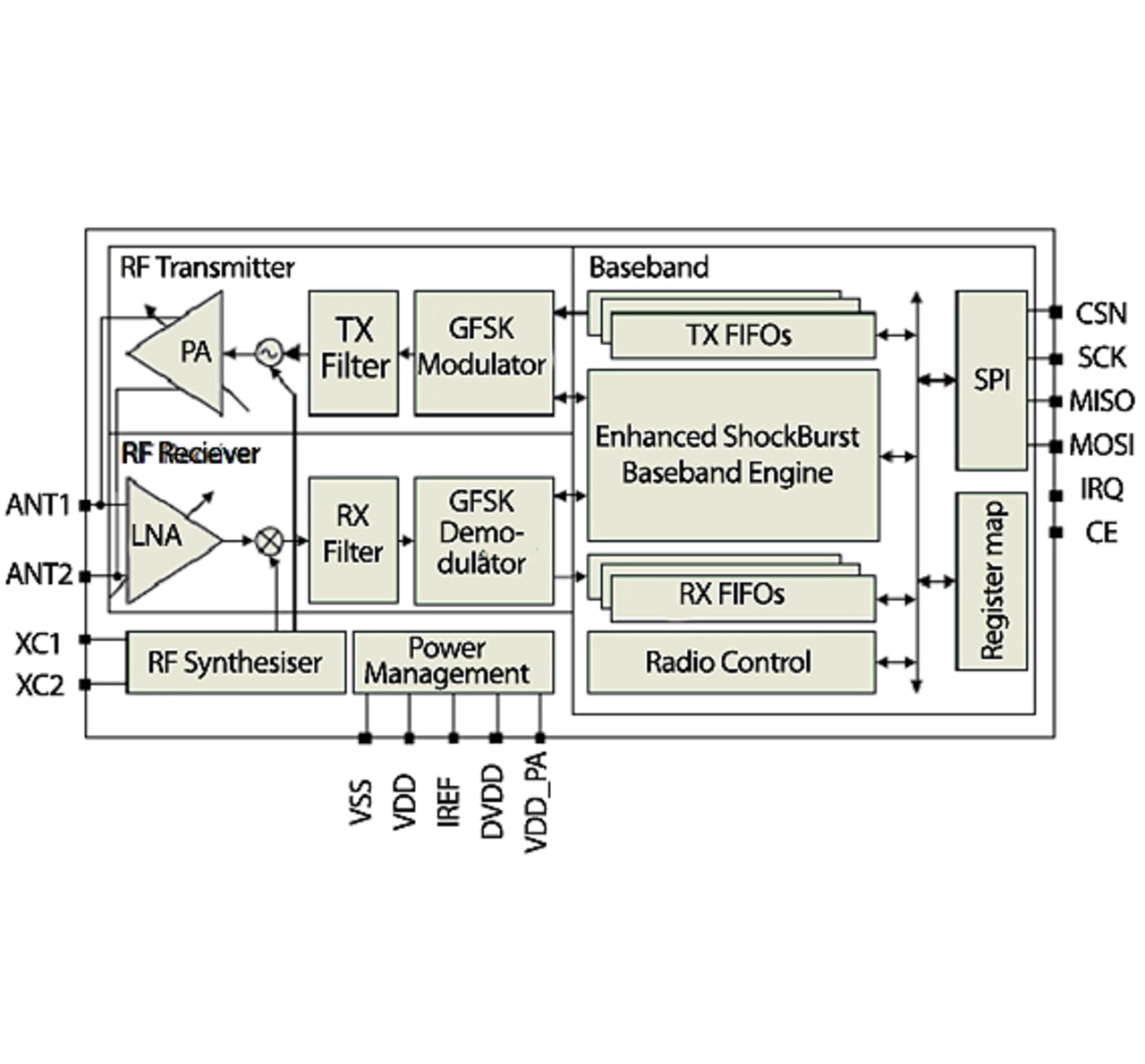

Als Beispiel überzeugt der Transceiver von Nordic nRF24L01+, dessen Blockbild in Bild 9 dargestellt ist, mit einem Stromverbrauch von max. 14 mA bei 3 V und einer Datenrate bis 2 Mbit/s im Burst Mode. Die Zahl externer Bauelemente ist mit einem Quarz und einem Dutzend passiver Komponenten extrem gering. Werden die Daten sowie die Energie ebenfalls nur über einen kurzen Spalt übertragen, so genügt es eine kapazitive Kopplung nach Bild 1 an den differentiellen Antennenausgängen des Transceivers (Bild 9) anzubringen.

Für mindestens einen der Antennenanschlüsse wird eine kleine kapazitive Platte auf demselben Substrat angebracht, auf dem bereits die induktive Kopplung aufgedruckt ist. Diese bilden mit dem Gegenstück ein oder zwei Kondensatoren, welche eine Kopplung des Signals erbringen. Wegen der hohen Empfindlichkeit der Funkbausteine genügt die geringste Menge an Sendeenergie und der Sender kann zudem mit minimaler Leistung betrieben werden. In Bild 3 ist die kapazitive Kopplung als äußerer Ring mit Spalt zu sehen, diese ist wegen der geringen Distanz für nur einen genutzten Antennenausgang konzipiert. Für rotierende Applikationen empfiehlt es sich, eine differentielle Lösung mit einer Punktfläche in der Mitte und einer Kreisbahn außen zu verwenden.

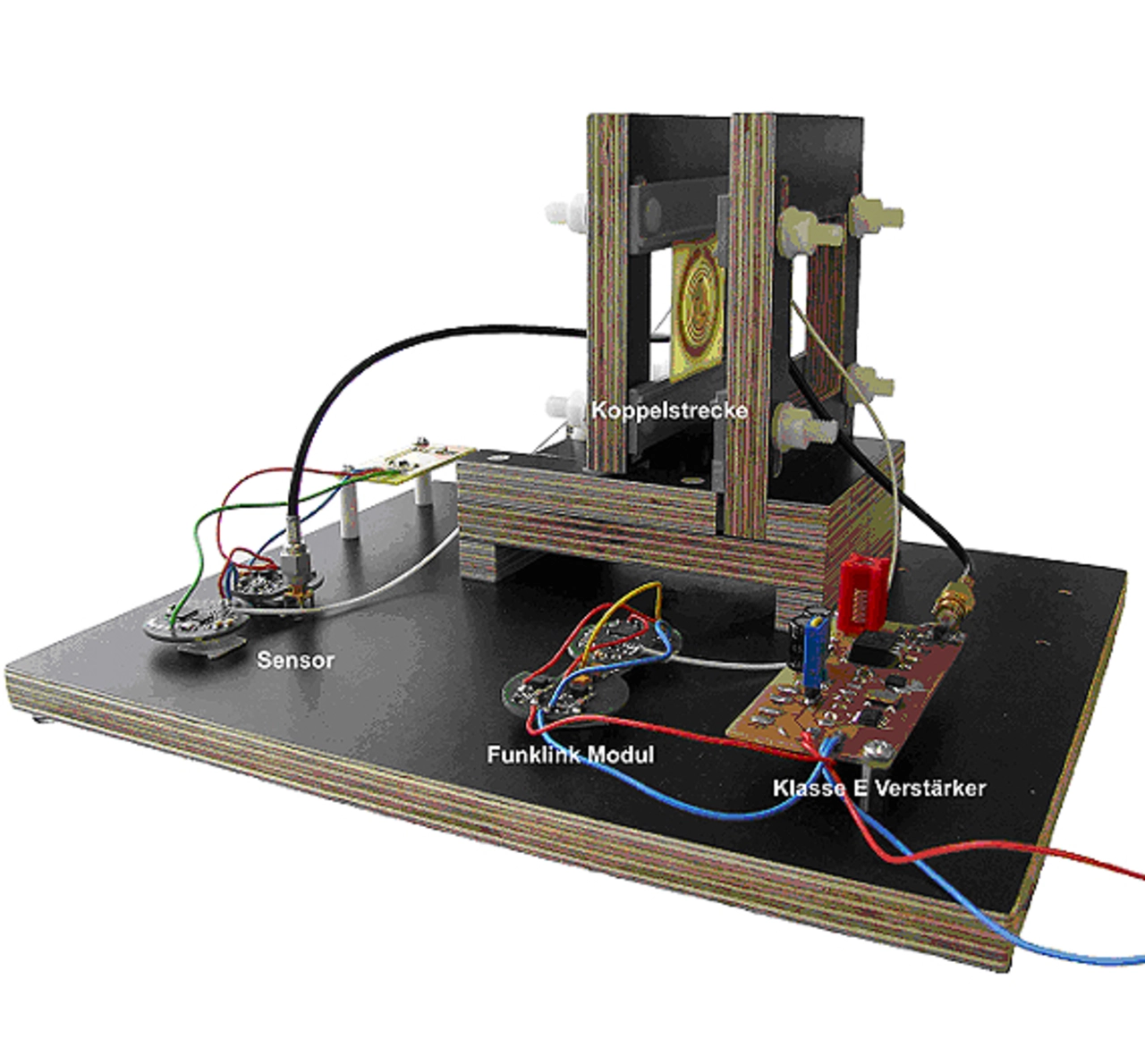

In einem Testaufbau, aus elektromagnetisch nicht störendem Holz gefertigt, wurden die gezeigten Baugruppen aufgebaut, optimiert und ausgemessen. Bild 10 zeigt die Koppelstrecke, den Klasse-E-Verstärker, die runden Funklink-Module und den Sensor. Sensor und Funklink verbrauchen zusammen 200 mW. Die erreichte Distanz beim Optimum N1 = N2 = 3 ist identisch mit Bild 6.

Ausblick

Die Überlegungen lassen sich auch für Anwendungen benutzen, welche weniger Leistung benötigen oder größere Antennen ermöglichen. Grundsätzlich ist aber immer zu beachten, dass das magnetische Feld - da man sich im Nahfeld befindet - mit der dritten Potenz zur Distanz abnimmt. Die Reichweitenzunahme ist also nur moderat. Als Erfahrungswert kann kann grob gesagt werden, dass an Distanz ein bis 2 mal der Radius der Sendeantenne überwunden werden kann.

Dieselbe Technik kann in vielen Anwendungen eingesetzt werden, in denen bisher Schleifringe verwendet werden. Hohe Datenraten erlauben entweder den zügigen Austausch von großen Datenmengen oder das Übertragen einer Datenmenge in kürzester Zeit, z.B. während ein Kontakt mit dem Lesegerät möglich ist.

Es wäre auch möglich passive NFC-Anwendungen (Near Field Communications) zu realisieren, bei denen Daten von oder zu einem passiven Sensor gebracht werden.

Weitere interessante Applikationen finden sich für semi-aktive Sensoren, welche eine kleine Batterie für seltene periodische Messwerterfasssung besitzen, jedoch für Dauerbetrieb, Service und Datenaustausch mit einem wie oben beschriebenen System an die Abfragestation angekoppelt werden.

Literturverzeichnis:

http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj=product&act=display&pro=94

Sokal - Class-E RF Power Amplifier, Nathan O. Sokal, Zeitschrift QEX, Jan/Feb.2001, Seite 9-20

Theodoridis - Distant Energy Transfer for Artificial Human Implants, Michael P. Theodoridis, IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, VOL. 52, NO. 11, NOVEMBER 2005, Seite 1931-38

Fink - RFID Handbuch, Klaus Finkenzeller, Carl Hanser Verlag, 4. Aufl. 2008, ISBN-10: 3-446-41200-X

Autoren:

Prof. Dipl.-Ing. Roland Küng ist Schweizer. Er studierte Nachrichten- und Hochfrequenztechnik an der ETH Zürich und arbeitete über 20 Jahre in Entwicklung und Forschung bei Ascom AG und Elektrobit Ltd. in den Bereichen Funktechnik und RFID. Heute ist er Dozent an der School of Engineering der FH Zürich (ZHAW - ZSN) und beschäftigt sich mit Elektronischer Signalverarbeitung, Telemetrie und RFID. (kunr[at]zhaw.ch)

Sarah Philipp ist gebürtige Schweizerin. Sie studierte Elektrotechnik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur. Heute arbeitet sie als wissenschaftliche Assistentin am Zentrum für Nachrichtentechnik und Signalverarbeitung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

- Drahtlos versorgt und abgefragt

- Dimensionierung der induktiven Kopplung

- Dimensionierung der induktiven Kopplung - Teil 2

- Design Klasse-E-Verstärker