Passive Sensoren

Drahtlos versorgt und abgefragt

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Dimensionierung der induktiven Kopplung - Teil 2

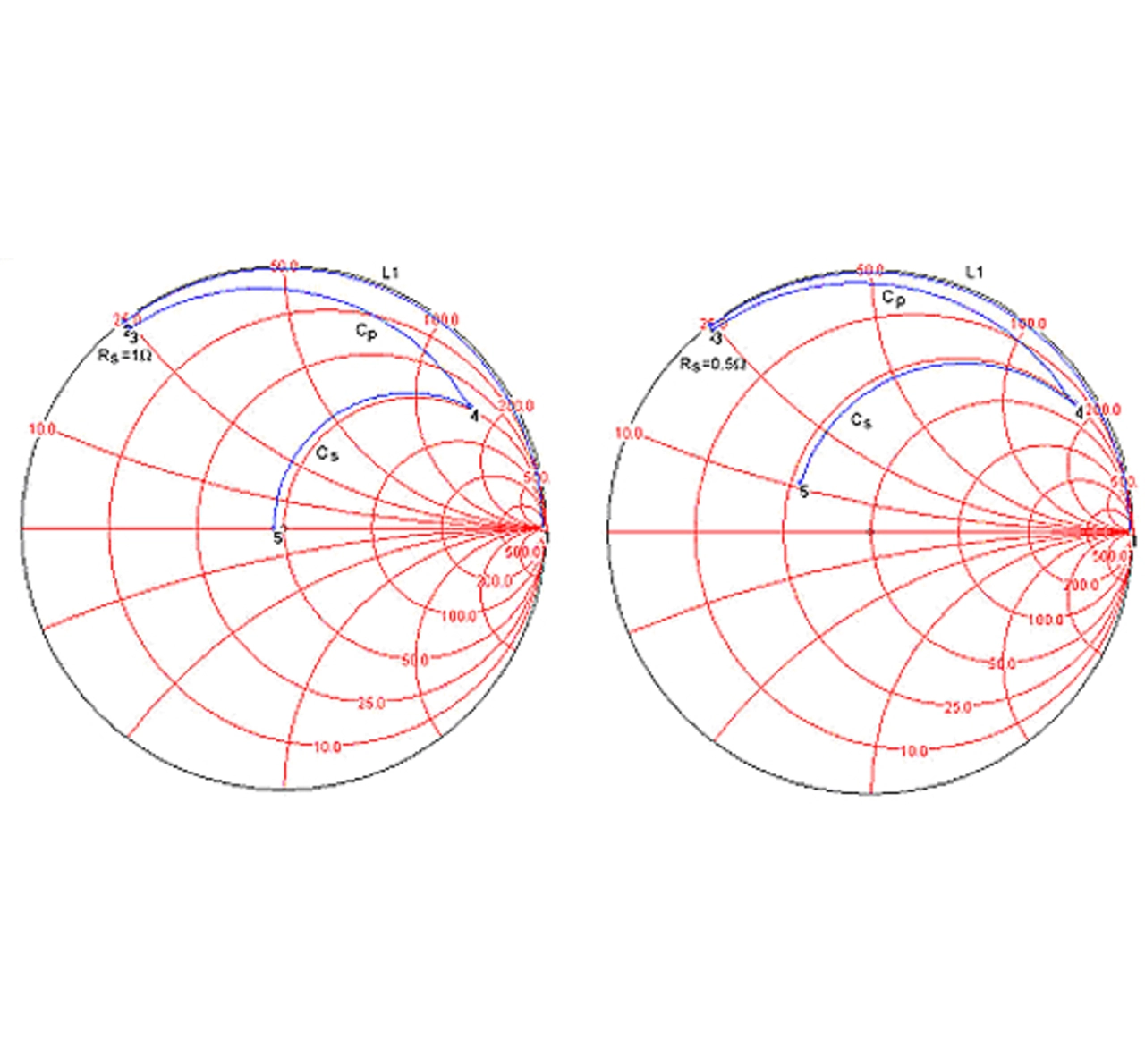

Es stellt sich ebenso die Frage, wie man auf der Seite von L1 zu optimieren hat. In Bild 2 setzt sich RS aus dem Verlustwiderstand R1 der Induktivität L1 und in Serie dazu den auf die Primärseite transformierte Lastwiderstand RT des Sensors zusammen. In Abwesenheit des Sensors ist RS = R1. RS wird durch ein frequenzselektives Anpassnetzwerk auf 50 Ω gebracht, welches sich zusammen mit L1 wie ein Serieschwingkreis verhält. Möchte man einen großen Distanzbereich möglichst unabhängig von den Verstimmungen des Schwingkreises nutzen, so sollte der von L1 herrührende Teil R1 gegenüber RT dominieren. Erreicht wird dies, indem man die Induktivität mit entsprechend dünnem Querschnitt fertigt.

Das Anpassnetzwerk kann mit rein kapazitiven Elementen realisiert werden. Die gängigste Anpassschaltung mit minimaler Anzahl von Bauteile ist das CP-CS-Glied (Bild 4). Bei der Resonanzfrequenz wird RS auf 50 Ω transformiert. Das Anpassen der sehr niederohmigen Last RS auf 50 Ω ist sehr toleranzempfindlich, so dass man hohe Güten vermeiden sollte.

Wie Bild 5 zeigt, würde durch eine Distanzänderung und damit Änderung von RS als Folge des variablen RT, der Klasse E-Verstärker eine verstimmte Last vorfinden. Des weiteren würde die Güte des Primärkreises durch die Distanz stark beeinflusst und damit die Empfindlichkeit auf die C2 Toleranz stark gesteigert. Die Güte Q1 nach (5) im primären Kreis sollte zudem nicht zu hoch sein, da sonst die C-Werte in der Praxis schwierig abzugleichen sind.

(5)

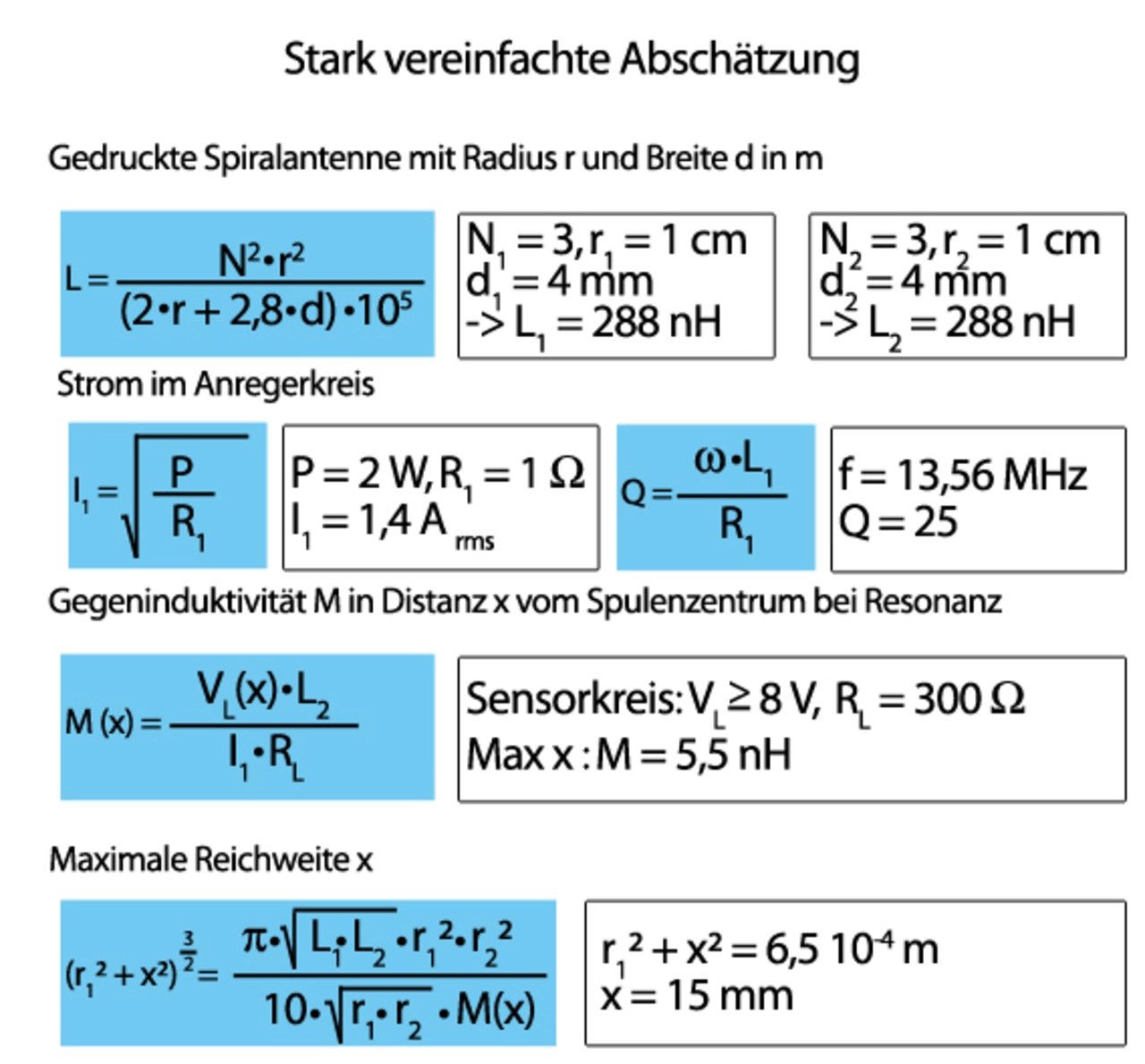

Auf den ersten Blick möchte man wie bei Transformatoren L1 vergrößern, um eine große Gegeninduktivität, bzw. H-Feldstärke zu erhalten. Damit steigt aber R1 proportional N1 und RT proportional zum Quadrat von N1 (siehe Kasten Abhängigkeiten, Seite 3). Dies führt bei fester Leistung P zu einer Reduktion des Stromes I1, was die Erhöhung der Gegeninduktivität neutralisiert. Im Fall von RT > R1 würde eine Erhöhung der Windungszahl über N1 = 1 auf der Lesegeräteseite also gar keinen Gewinn bringen. Im Fall R1 > RT überwiegt die Forderung nach Kleinhaltung der Güte Q1, man müsste also R1 proportional N1 erhöhen. Dies ist bei fester Sendeleistung P unzweckmäßig, so dass man besser L1 möglichst klein hält, also theoretisch gesehen bei der Wahl N1 = 1 bleibt.

Anders betrachtet nach (6): Hält man Q1, P und L10 fest, so ist das Produkt N1∙I1 fest und die induzierte Spannung U2 nach (1) bleibt unverändert.

(6)

Ein kleines N1 hat zudem den Vorteil, dass die Spannung über der Induktivität nicht allzu gross wird. Einer der Gründe N1 in der Praxis auf 2 bis 3 Windungen zu erhöhen ist wiederum dann gegeben, wenn R1 künstlich oder durch Wirbelstromverluste erhöht wird. Die dadurch verursachte Gütereduktion kann so wieder teilweise wettgemacht werden. Kreisgüten zwischen 10 und 20 haben sich in der Praxis als optimal erwiesen. Bei kleinen Spulengrössen wird L1 zudem so klein, dass die Impedanz zu niederohmig wird (< 100 nH) um praktikable Werte für CS und CP zu erhalten. Für die Spule (Bauform nach Bild 3) wurde im Testaufbau bei einem Spulenradius von 10 mm deshalb anstelle N1 = 1 ( L1 = 40 nH) N1 = 3 gewählt (L1 = 290 nH).

Serie-Parallel-Wandlung im Schwingkreis:

Serienschwingkreis:

Parallelschwingkreis:

Umwandlung:

| Element | Spulenradius | Windungszahl |

|---|---|---|

| R1, R2 |

~ r | ~ N |

| R10, R20 |

~ r |

- |

| L1, L2 |

~ r | ~ N2 |

| L10, L20 |

~ r | - |

| M(x) |

~ r² | ~ N1 N2 |

Abhängigkeiten

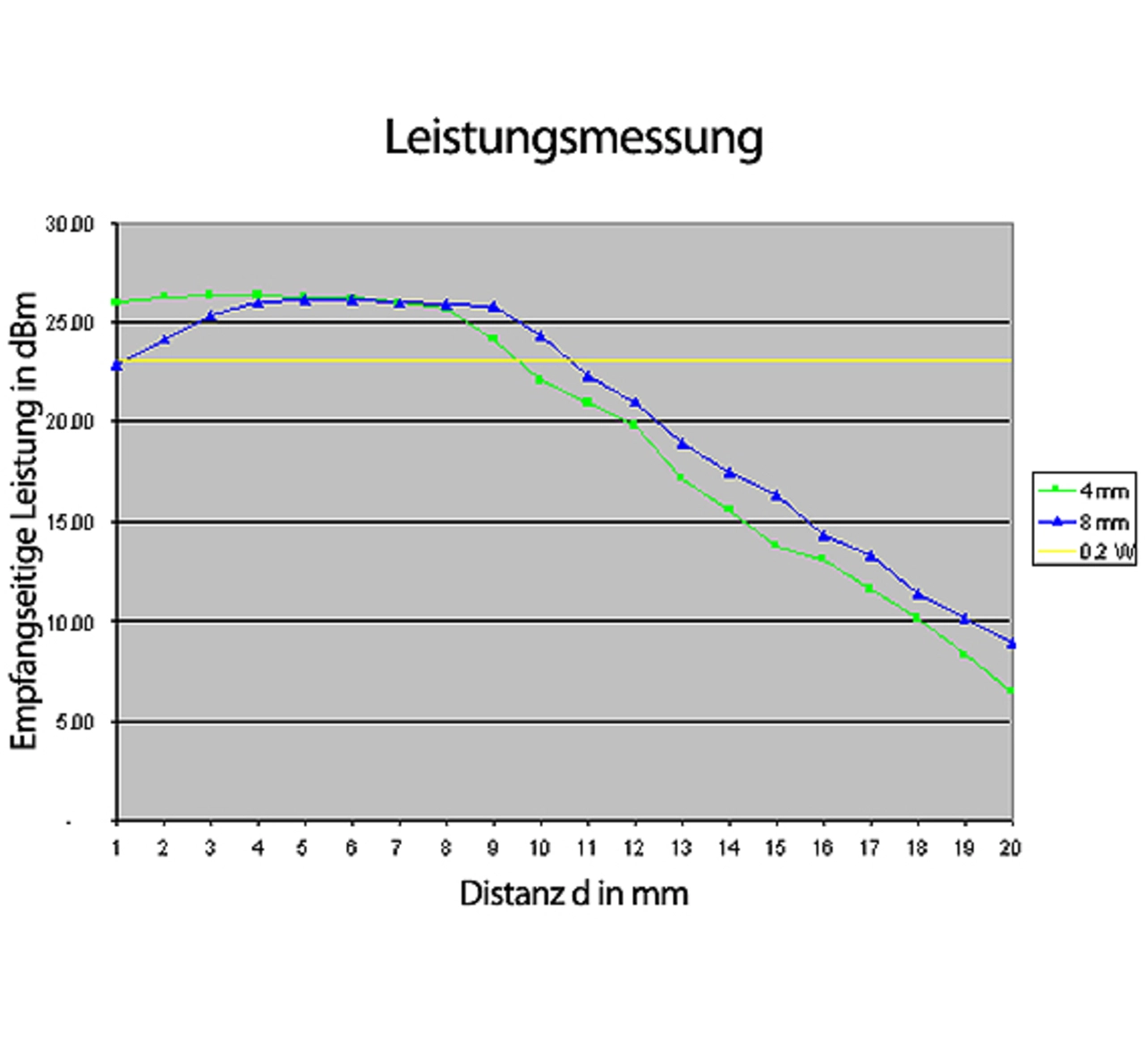

Ein größerer Spulendurchmesser kann bei gleicher Eingangsleistung mehr Reichweite bringen. Es darf dann aber immer entsprechend dem Zuwachs in der Induktivität auch der Widerstand R1 nur linear mitwachsen, so dass die Güteverhältnisse gewahrt bleiben. Eine Optimierung ist durch entsprechende Anpassung der Leiterbahnbreite zu erreichen.

Fazit: Während im Sensor eine hohe Güte anzustreben ist, ist bei Lesegerät umgekehrt eine niedrige Güte von Vorteil. Beides führt für Sensoren mit großem Stromverbrauch theoretisch zu je 1 Windung für die induktiven Antennen. Praktische Gründe zwingen bei kleinen Antennen zu einer Erhöhung auf 2 bis 3 Windungen.

- Drahtlos versorgt und abgefragt

- Dimensionierung der induktiven Kopplung

- Dimensionierung der induktiven Kopplung - Teil 2

- Design Klasse-E-Verstärker