VDE – Teil 1

Die Sicherheit eingebetteter Systeme

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Sicherheitsbegriff und grundsätzliche Vorgehensweise

Der ISO/IEC Guide 51 dient den Komitees der beiden internationalen Normungsorganisationen ISO (International Standardisation Organisation) und IEC (International Electrotechnical Commission) als Anleitung zum Erstellen von Sicherheitsnormen. In Deutschland wurde er als DIN V 820-120 übernommen [9]. Er definiert u.a. den Begriff Sicherheit (Safety) als „Freiheit von unvertretbarem Risiko“. Das Adjektiv „unvertretbar“ weist darauf hin, dass nicht die Freiheit von sämtlichen Risiken, also „absolute“ Sicherheit, das Ziel technischer Auslegungen ist, denn die wäre nicht erreichbar. Welche Risiken vertretbar sind, hängt u.a. von gesellschaftlichen Wertvorstellungen ab und muss im Rahmen der Risikobewertung geklärt werden, die nach Guide 51 ein Teilschritt im Prozess der Risikobeurteilung ist.

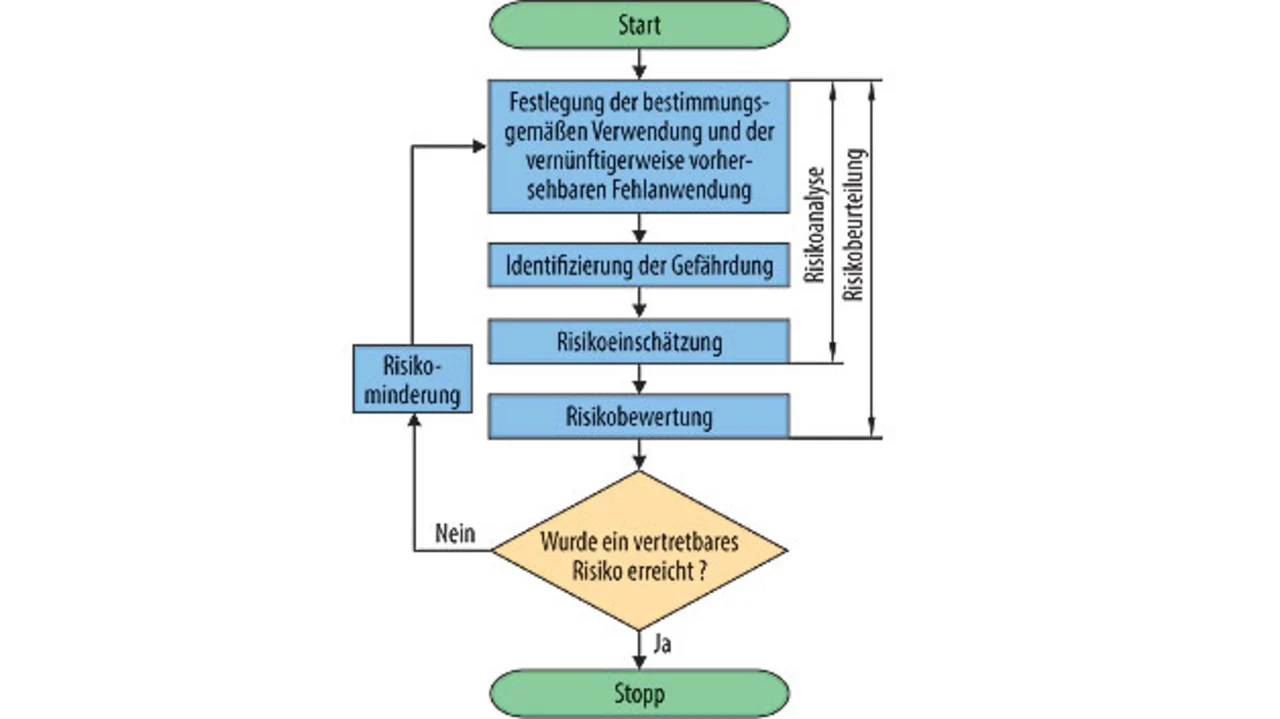

Die Vorgehensweise zum Erreichen von Sicherheit in diesem Leitfaden stellt sich wie in Bild 1 dar. Die im linken Ast dargestellte Risikoreduzierung hat zu erfolgen durch:

- Sichere Konstruktion,

- Schutzeinrichtung oder

- Informationen zur Sicherheit, z.B. Hinweise in der Bedienungsanleitung,

mit Vorrang für die jeweils erstgenannte Maßnahme, so wie es auch in verschiedenen gesetzlichen Vorschriften vorgeschrieben ist.

In den einzelnen Branchen wird die Vorgehensweise nach Guide 51 unterschiedlich umgesetzt. Das liegt an den unterschiedlichen Ausfallmodellen und Modellen von Gegenmaßnahmen. In jeder Branche, die sich mit Sicherheit beschäftigt, existiert mehr oder weniger ausgeprägt ein Modell

- vom Ablauf eines Schadensereignisses (Schadensmodell, Modell 1),

- davon, wie das damit verbundene Risiko zu reduzieren ist (Modell 2),

- vom Versagen dieser Risikoreduzierung (Ausfallmodell, Modell 3) und

- davon, welche Maßnahmen hiergegen zu treffen sind (Modell 4).

Man denkt sozusagen gleich in eine bestimmte Richtung: Der Ingenieur, der Tragwerke oder drucktragende Teile auslegt, befürchtet, dass diese den wirkenden Kräften einmal nicht Stand halten könnten. Dies ist sein Modell vom Ablauf eines Schadensereignisses (Modell 1). Er versucht dem mit Sicherheitszuschlägen bei seinen Auslegungen zu begegnen, was als sicherere Konstruktion zu klassifizieren ist (Modell 2). Schutzeinrichtungen oder Informationen zur Sicherheit übergeht er, denn sind Risse in der Decke über uns sichtbar, ist es nutzlos, einen Schutzhelm zu suchen oder eine Anleitung zu lesen.

Ebenso gibt es Modelle, wie diese Risikoreduzierung - also eine Konstruktion trotz Sicherheitszuschlägen - versagen könnte, z.B. infolge von Korrosion (Modell 3). Ebenso gibt es Vorstellungen, wie dem entgegengewirkt werden kann, etwa durch Beschichtungen (Modell 4).

- Die Sicherheit eingebetteter Systeme

- Sicherheitsbegriff und grundsätzliche Vorgehensweise

- Die Modelle der klassischen Elektrotechnik

- Grenzen der Vorgehensweise der klassischen Elektrotechnik