Digitale PFC-Regelung

Mehrwert für Antriebe

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Beim Systemdesign ist Vorsicht geboten

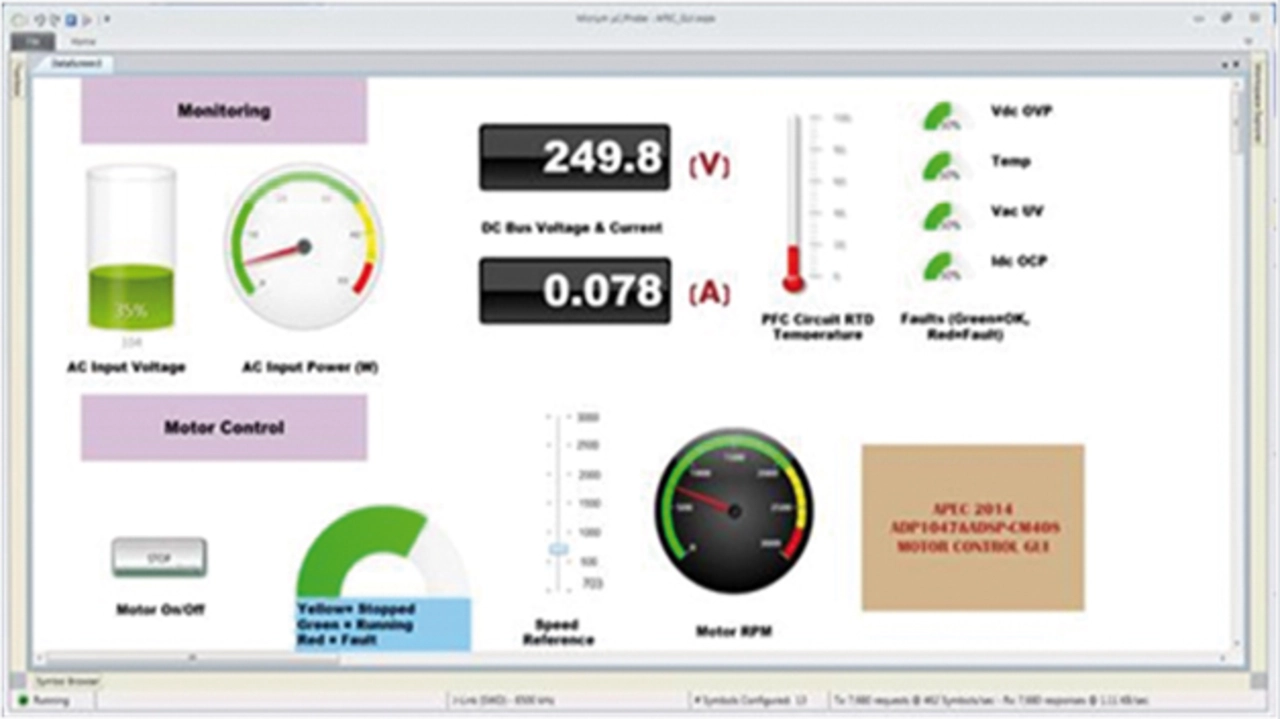

Alle diese Messungen sind, ausgenommen möglicherweise die der Zwischenkreisspannung, in einem sensorlosen Algorithmus für den Motorsteuerungsalgorithmus nicht entscheidend. Allerdings spielen sie für das gesamte Monitoring auf Systemebene und die Controller-Optimierung eine große Rolle. Sie lassen sich somit innerhalb einer niedrig priorisierten Datenverarbeitungsaufgabe über I²C oder Interrupt-Routine anfordern und handhaben. Dies erfolgt bei einer an die System-Monitoring-Zeit angepassten Rate. Bild 6 zeigt eine Benutzeroberfläche unter »Micrium Probe« für die Plattform. Die Referenz für die Zwischenkreisspannung ist auf 250 V eingestellt. Das Monitoring der AC- und DC-seitigen Variablen in Verbindung mit der Motorsteuerung ist deutlich zu sehen.

Beim Systemdesign ist Vorsicht geboten

Die konsequente Einsparung zusätzlicher Sensoren, Digital-I/O- und Analog-Pins am Prozessor sowie beim Software-Overhead bei der Skalierung und Interpretation der gemessenen Variablen kann die Kosten für den Prozessor reduzieren, da man eine Variante mit niedrigerer Leistungsfähigkeit wählen oder Prozessorhardware und Software-Footprint für andere Funktionen höherer Priorität oder zur Verbesserung des Systems nutzen kann.

In diesem Beispiel handhabt der PFC-Controller das Sequencing beim Anlauf des Systems (Startup) in Bezug auf Netzspannung, Schutz vor Unterspannung im Zwischenkreis, Überspannung und AC-seitigem Überstrom. Allerdings ist diesbezüglich Vorsicht beim gesamten Systemdesign geboten, da der Hauptprozessor stets über Regelungs- oder Schutzaktionen des PFC-Controllers informiert werden sollte, damit er als Ergebnis eines sekundären Effekts keine unabhängige Aktion unternimmt.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Fall, in dem der PFC-Controller wegen einer Überspannungstransiente auf dem Zwischenkreis zum Beispiel beim Abbremsen des Motors einen globalen »Disable« an den PWM-Signalen ausführen kann. Falls der Hauptcontroller nicht darauf aufmerksam gemacht wird, wird er versuchen (ohne Erfolg), den PWM-Ausgang einzustellen, um seinen Betriebspunkt beizubehalten. Falls der PFC-Controller seine PWM erneut aktiviert, sobald die transiente Überspannung vorüber ist, kann das System in Folge eines plötzlichen großen Anstiegs des PWM-Tastverhältnisses zu einem zweiten Fehler übergehen. Daher ist auf eine sorgfältige Handhabung der Kommunikation von Schutz und Sequencing zwischen PFC-Controller und Motorsteuerungsprozessor zu achten.

- Mehrwert für Antriebe

- Beispielsystem verdeutlicht Mehrwert

- Beim Systemdesign ist Vorsicht geboten