Versuchsprojekt Modellstadt Mannheim (moma)

Paradigmenwechsel: Das Stromnetzmodell der Zukunft

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Dezentral zellulär organisiertes Stromnetz

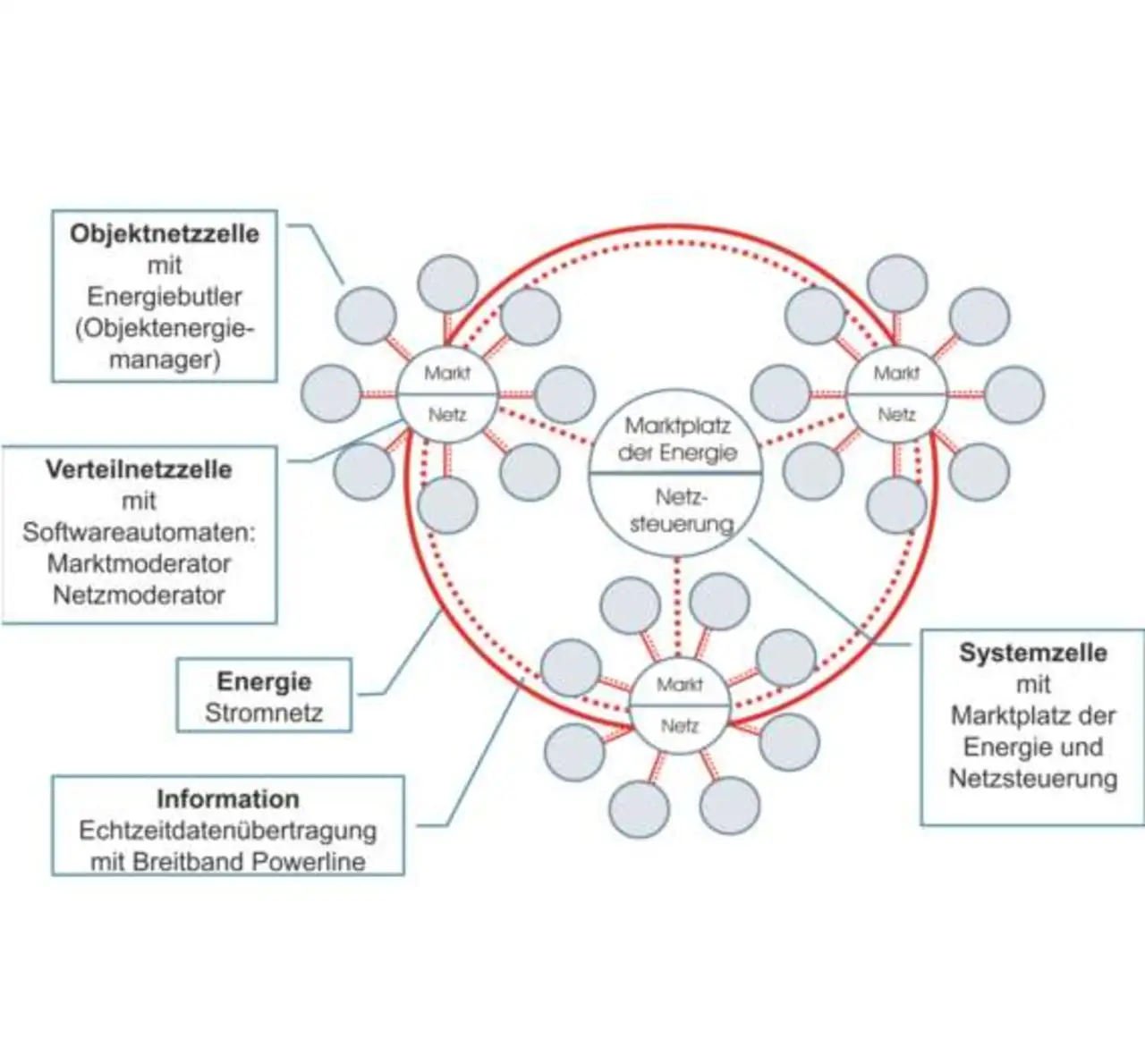

An Stelle zentral administrierter Top-down-Netzarchitektur etabliert moma das dezentrale zellulär organisierte Stromnetz. Dessen kleinste Einheit, der »Prosumer«, ist Energieverbraucher, oft aber auch Kleinerzeuger von Energie oder Wärme, sei es per Solarpanel, Wärme-Pumpe oder Blockheizkraftwerk. Seine energieverbrauchenden und -erzeugenden Geräte sind mit entsprechender Sensorik und Aktorik ausgestattet und kommunizieren über IKT-Lösungen mit anderen Netzeinheiten. Ingo Schönberg, Chef der PPC AG, erklärte dazu: »Wir haben bildlich gesprochen vom Hochhaus bis in die Zellen hinein wirklich die öffentlichen Netze genommen, Glasfasernetze, Mobilfunknetzte, DSL-Netze, und erst auf den letzten Metern sind wir dann auf das Stromnetz gegangen.« Eine oder mehrere dieser Einheiten bilden die so genannte Objektnetzzelle. In ihr sorgt ein »Energiebutler« genanntes Gerät für das Management von Energieverbrauch, -erzeugung und gegebenenfalls Energiespeicherung. Es lässt sich per Benutzereingabe am Bildschirm, online und per App manuell steuern oder trifft im automatischen Betrieb selbständig Entscheidungen über Stromverbrauch und -einspeisung.

Mehrere dieser Objektnetzzellen sind zusammen an eine Verteilnetzzelle gekoppelt. Von der erhalten die Energiebutler der Objektnetzzellen Preis- und Netzinformationen. Die Verteilnetzzelle selbst verfügt über Softwareautomaten, die den Energiepreis über eine Vernetzung mit der EEX-Börse und Informationen über die örtliche Energieerzeugungs- und Verbrauchssituation ermitteln. Gleichzeitig erhält die Verteilnetzzelle Informationen über die Netzauslastung und nimmt bei der Preisgestaltung hierauf Rücksicht. Die Daten werden in Echtzeit über Powerline übertragen.

Primär Netzsteuerungsfunktionen hat die so genannte Systemzelle, die in der Hierarchie über der Verteilnetzzelle steht. In ihr werden Daten zur Abrechnung von Energieerzeugung, -verbrauch und -preisen aus den Verteilnetzzellen zusammengefasst. »Smart« im Sinne der Netzauslastung und kundenfreundlichen Preisgestaltung ist diese Basisinfrastruktur nur, wenn alle Informationen von der untersten bis zur obersten Ebene ständig multidirektional übermittelt und ausgewertet werden.

Die teilnehmenden MVV-Haushalte benötigten diese Informationen zeitnah, um die gewünschten Entscheidungen treffen zu können. Dabei verlangten die moma-Forscher den Haushalten einiges ab: Mit 1-Cent-stufiger Strompreisspreizung schwankte der den Kunden für den nächsten Tag im Voraus angezeigte Strompreis zwischen 10 und 40 Cent pro kWh. 57 Prozent der Haushalte bevorzugten es, manuell auf dieses Preisgeschehen zu reagieren und die Stromverbräuche von Hand zu reduzieren oder in preiswertere Stromzeiten zu verlegen. Nur 17 Prozent nutzten regelmäßig die automatische Verbrauchssteuerung des Energiebutlers. Offenbar handelte es sich bei den Versuchsteilnehmern um die nicht sehr für die Gesamtbevölkerung repräsentative Gruppe der Technikbegeisterten, denn 74 Prozent dieser Personen setzten sich täglich mit den wechselnden Stromtarifen auseinander, bei hoher Zufriedenheit.

Die Preiselastizität, die gemessene Verbrauchsänderung der Versuchshaushalte auf eine Preisänderung, war mit 11 Prozent statistisch signifikant. Das bedeutet, dass die Haushalte auf eine hundertprozentige Strompreisänderung mit einer elfprozentigen Verbrauchsänderung reagierten. Bei besonders engagierten Haushalten und zu bestimmten Zeiten lag die Preiselastizität sogar bei 35 Prozent, d.h. die Verbrauchsänderung betrug bei einer hundertprozentigen Strompreisänderung 35 Prozent. Dabei verschoben die Kunden den Betrieb von Großverbrauchern in preisgünstige Zeiten. Nur 10 Prozent der Kunden mochten den variablen Stromtarif nicht. 30 Prozent wären bereit gewesen, ein bis zwei Euro im Monat für die automatische Steuerung und Visualisierung des Stromverbrauches pro Monat auszugeben.

Dank der vierundzwanzigstündigen Strompreis-Vorschau und der Reaktion der Kunden konnten an kritischen Netzknoten im vorstädtischen Netz mit hoher Einspeisung aus Photovoltaik und Biomasse unzulässige Spannungsanhebungen erfolgreich reduziert werden. Die Spannungsüberhöhungen bleiben unter 2 Prozent, die Gesamt-Kabelverluste reduzierten sich um mehr als 55 Prozent.

Trotz aller Pluspunkte: Betriebswirtschaftlich sind die Vorteile des Projektes derzeit nur schwer darstellbar. Für die Stadt Mannheim errechneten die Forscher im Jahr 2030 betriebswirtschaftlich nutzbare Vorteile von 1,21 Millionen Euro, denen jährliche Kosten für Infrastruktur und Betrieb von 3,16 Millionen Euro gegenüber stehen. Hochgerechnet auf Deutschland im Jahr 2030, fielen bei betriebswirtschaftlichen Vorteilen in Höhe von 322,2 Millionen Euro prognostizierte Infrastruktur- und Betriebskosten in Höhe von wenigstens 1,33 Milliarden Euro an. Über den gesamtgesellschaftlichen Mehrwert des Netzumbaus lässt sich trefflich debattieren. Es bleibt zu hoffen, dass die Economies of Scale und Rationalisierungen künftig die Technologie verbilligen und die Kosten drücken können. Rein technologisch hat moma den Beweis erbracht, dass die dezentrale Energieversorgung machbar ist.

Nicht geklärt wurde in Mannheim die Frage, wie das Geschäftsmodell der Energieversorger eigentlich 2030 aussieht, wenn jeder seinen Strom selbst produziert, speichert und ins Netz einspeist. Da müsste es noch einige weitere Forschungsprojekt geben.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Paradigmenwechsel: Das Stromnetzmodell der Zukunft

- Dezentral zellulär organisiertes Stromnetz