Vom Smart Home bis zur Sektorkopplung

Ohne KNX keine Energiewende

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wie sich der Eigenverbrauch mit KNX optimieren lässt

Und dass beispielsweise die Wärmepumpe meist nur über den Modbus kommuniziert und noch nicht KNX spricht? Kein Problem, es gibt Geräte, die über Modbus-Schnittstellen verfügen und dieses Protokoll auf KNX umsetzen. Schon lässt sich auch die Wärmepumpe über das KNX-HEMS steuern. Vor einem Jahr ist sonnen der KNX Association beigetreten, jetzt hat das HEMS die Möglichkeit, entsprechend dem Batteriespeicher die Verbraucher im Hause einschließlich der Ladepunkte zu steuern, dynamisches Lastmanagement durchzuführen und den Eigenverbrauch zu optimieren. »Doch mit der Gebäudehülle sind wir noch lang nicht am Ende: KNX ist für die Sektorkopplung geeignet – da kommen wir in ganz neue Regionen!«, freut sich Leppig.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der Beratungsbedarf bleibt hoch

Doch so weit KNX heute auch verbreitet sein mag – in Deutschland liegt der Marktanteil von KNX in Smart Homes und dem gewerblichen Zweckbau bei 46 Prozent – ein Selbstläufer ist das System deshalb noch lange nicht. Denn zu zerklüftet ist die Smart Home-Landschaft immer noch, es gibt viele miteinander konkurrierende und sich überlappende Systeme, so dass der Laie erst einmal ratlos davorsteht. Zudem entwickelt sich das Smart Home ständig weiter. Was ist also »wirklich« zukunftssicher? »Meine Erfahrung ist, dass die Kunden zuerst einmal beraten und von KNX überzeugt werden müssen, denn sie sind von der Vielfalt und Komplexität des Angebots auf dem Markt überfordert. Selber prüfen können sie schon mal gar nicht«, sagt Hermann Schmidt, Geschäftsführer von HSc Informatik. Selbst ist er seit lang überzeugt, denn er ist nach seinen eigenen Worten bereits 2009 bei KNX gelandet, nachdem er davor schon damit begonnen hatte, sein eigenes Haus zu automatisieren. Warum kam er auf KNX? »Weil KNX kein proprietäres System ist. Denn ich habe so manches System in der Versenkung verschwinden sehen, proprietäre Lösungen neigen einfach zum Verschwinden«, so Schmidt.

KNX wächst mit den Aufgaben

KNX dagegen sei eine gute Basis, weil es sich laufend fortentwickle, genauso wie sich das Smart Home laufend fortentwickle. Und sich weiterentwickeln ist eben das Gegenteil von verschwinden. Ein weiterer Vorteil: »Ein KNX-System lässt sich offen, aber auch geschlossen aufbauen. Das ist hinsichtlich der Sicherheit ein wichtiger Punkt.« Genauso, wie es wichtig sei die Frage zu stellen, was passiert, wenn das Internet einmal ausfallen sollte. Mit KNX jedenfalls sei dann das Haus nicht tot, sondern das Smart Home arbeite unbeeindruckt weiter.Wie wichtig es ist, dass sich KNX ständig weiter entwickelt, zeigt er am Beispiel eines BHKW-Projektes auf, dass er seit 2012 begleiten darf. Ein Unternehmen hatte sich zum Kauf eines BHKW (40 kW Wärmeleistung, 15 kW elektrische Leistung) entschlossen, um es im Bedarfsfall zuschalten zu können. Und zwar weil die Versorgung über das Netz sehr instabil war. Eine Gastherme wird ebenfalls bedarfsgerecht zugeschaltet. Darüber hinaus wurden 150 m entfernte Nebengebäude integriert. Jetzt wird das System um eine bestehende PV-Anlage erweitert und ein 70-kW-Lithiumionen-Battweriespeicher in das Energiemanagement eingebunden. Selbstverständlich sind darüber hinaus Redundanzen und Ersatzstromversorgungen vorhanden.

»Die müssen alle miteinander sprechen, KNX-Schnittstellen sind in diesen Sektoren aber selten, vor allem Modbus ist dort gebräuchlich«, sagt Schmidt. Dennoch konnte er das Problem relativ einfach lösen, weil es mittlerweile viele Gateways gibt, die die verschiedenen Schnittstellen auf KNX umsetzen: »Im konkreten Beispiel setzen wir den EibPC² von Enertex Bayern ein.« Was das Beispiel aber vor allem zeigt: »Seit 2012 ist das System im Fluss und wird weiter ausgebaut– für das Energiemanagement auf Basis von KNX kein Problem.«

Das Elektrohandwerk nicht übersehen!

Allerdings: Für Experten wie Hermann Schmidt, der nicht nur das Elektroinstallationshandwerk gelernt, sondern auch ein Informatikstudium abgeschlossen hat, ist das kein Problem. Wie aber sieht es allgemein im Elektrohandwerk aus? Denn schlussendlich ist es das Elektrohandwerk, das die Haus- und Gebäudeautomatisierung und den Aufbau der Energiemanagement-Systeme vor Ort umsetzen muss. »Um 50 Prozent soll der Energieverbrauch bis 2050 reduziert werden«, sagt Bernd Zeilmann, Obermeister der Innung für Elektro- und Installationstechnik Bayreuth. »Doch das Elektrohandwerk wurde zu wenig eingebunden. Viele Betriebe kennen sich auf diesem Gebiet nicht gut aus – wir könnten die Zielvorgabe nur mit jungen Fachkräften erfüllen.« Deshalb wurde der neue Beruf des »Elektronikers für Gebäudesystemintegration« ins Leben gerufen, der das Ganze umsetzen soll. »Meine Befürchtung ist allerdings, dass wir es nicht schaffen werden, den Bedarf durch die neue Ausbildung abzudecken, der in naher Zukunft entsteht.« Fachkräfte bleiben rar.

Bernd Zeilmann bedauert, dass zwar viel Geld auf der Ebene der Ingenieurwissenschaften investiert werde, dass aber auf das Elektrohandwerk ebenfalls ganz neue Anforderungen zukämen, werde meist übersehen. Vorausschauende Energiesteuerung ist das Ziel, »also müssen wir den Eigenverbrauch berücksichtigen und die eigene Erzeugung, den Netzzustand zu erfassen, um die Netzkosten zu reduzieren, wie müssen den Strommarkt berücksichtigen, weil es demnächst flexible Strompreise geben wird und das Ganze 96 Stunden im Voraus planen. Schlussendlich ist es niemand anders als das Handwerk, das dies alles wirtschaftlich attraktiv in den Gebäuden umsetzen muss. Doch wie es tatsächlich in der Realität aussieht, erklärt Schmidt am Beispiel der »FNN-Projektgruppe Netzintegration Elektromobilität«, an der er teilnimmt. Dort sitzen die Vertreter der Netzbetreiber, der Automobilindustrie, der Elektronikindustrie und der Wissenschaft. Hier werden die technischen Regelsetzungen für die Netzintegration der E-Fahrzeuge erstellt. Im Mittelpunkt der Arbeit seht gerade die Steuerbox für die dynamische Regelung. KNX ist dabei eine wichtige Schnittstelle – alles auch für das Handwerk höchst relevant. »Doch ich bin der einzige Handwerker am Tisch«, so Schmidt lapidar.

»Wir müssen in die Berufsschulen rein!«

Was also sollte getan werden? Es genüge seiner Meinung nach nicht, wenn ein Handwerksbetrieb hie und da mal bei einem Projekt mitmacht. »Denn wenn der Handwerker, der ein Projekt aufgebaut hat, plötzlich aus irgendeinem Grund nicht mehr zur Verfügung steht, funktioniert es hinterher oft nicht mehr.« Das dürfe nicht geschehen und dazu sei es erforderlich, dass die Handwerker die Systeme von Grund auf erlernen und verstehen, so dass sie systematisch an den Aufbau herangehen können. So systematisch, dass im Bedarfsfall ein neuer Fachbetrieb das Projekt nahtlos übernehmen könnte. Dieser Ansicht ist auch Bernd Zeilmann: »Es müssen sehr viele Handwerker KNX beherrschen, so dass jede Firma sofort dort weitermachen kann, wo eine andere aufgehört hat. Wir müssen in die Berufsschulen rein!«

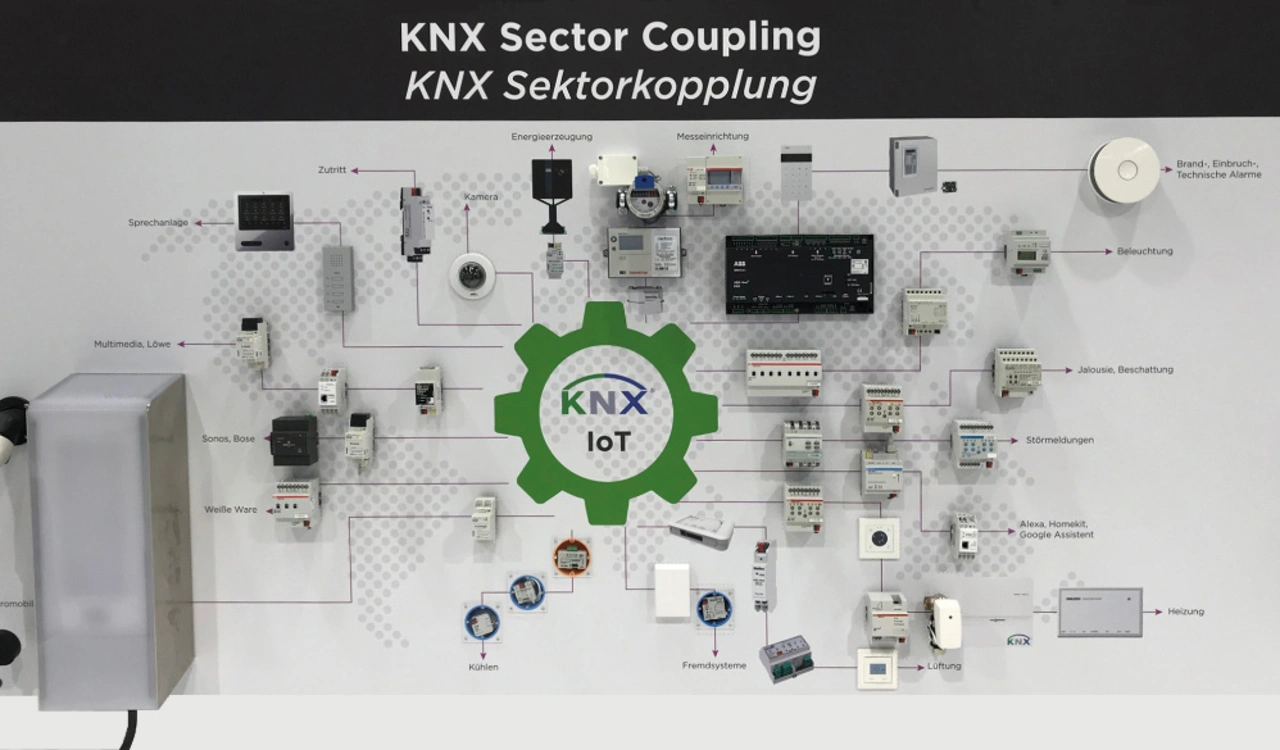

Doch reichen die Funktionen der vorhandenen KNX-Systeme und der Geräte der KNX-Mitglieder überhaupt schon aus, um die Energiewende erfolgreich durchführen zu können? Dass KNX unabhängig und schon weit verbreitet ist, sei laut Zeilmann schon einmal eine gute Voraussetzung. Hermann Schmidt fordert darüber hinaus: »KNX muss intelligente Schnittstellen schaffen, die jeder versteht, etwas Übergreifendes, wie KNX IoT.« Das sieht Bernd Zeilmann genauso: »Dafür muss mehr Intelligenz in die Systeme.« Darauf aufbauend würde er sich wünschen, dass es künftiger weniger Gerätetypen gibt, beispielsweise indem die Aktoren und Sensoren integriert würden.

Laut Helmut Haßenpflug seien an sich alle Voraussetzungen erfüllt, KNX sei schon jetzt dafür gerüstet, in der Energiewende eine wichtige Rolle zu übernehmen. Alle dazu erforderlichen Systeme seien am Markt erhältlich: »Wir können sie mit den am Markt existierenden Home Energy Managementsystemen zusammenführen.« Im Smart Home funktioniere das schon sehr gut. Allerdings gebe es im Sektor der Heizungen und Lüfter noch einiges zu tun. Zu wenig Anbieter statteten derzeit noch ihre Geräte mit intelligenten Schnittstellen aus bzw. wollen gar nicht, die Schnittstellen offen legen - vor allem in den höheren Leistungsbereichen.

Energiewende und der Klimaschutz - ohne KNX nicht möglich!

Jürgen Leppig geht die Fragestellung grundsätzlich an: Das gesamte Thema der Hausautomatisierung müsse in die breite Öffentlichkeit kommen. Das gehe nicht über technische Diskussionen im Detail. Die komplexe Technik dahinter dürften die Endanwender gar nicht spüren: »Das funktioniert nur, wenn wir überzeugende Lösungen anbieten können.« Die Smart Meter Gateways, die jetzt eingeführt werden müssen, böten dazu neue Chancen. Mit der Kombination aus Smart Metering und Smart Home könne der endgültige Durchbruch gelingen. Dazu müssten aber noch mehr standardisierte Lösungen statt proprietäre auf den Markt kommen. Der Bedarf allerdings wachse und er ist überzeugt: »Die Lösungen kommen, wenn der Markt da ist.«

Eines aber sei schon heute sicher, so das Fazit von Bernd Zeilmann: »Die Sektorkopplung, die Energiewende und der Klimaschutz sind ohne KNX nicht möglich.«

- Ohne KNX keine Energiewende

- Wie sich der Eigenverbrauch mit KNX optimieren lässt