Schukat: Kühllösung darf das Erscheinungsbild der Konstruktion nicht beeinträchtigen

Keine LED-Beleuchtung ohne spezielles Wärmemanagement

Mit zunehmender Leistung stellt LED-Licht steigende Anforderungen an das Design. Deshalb sind laut Schukat-Geschäftsführer Bert Schukat »genau auf das LED-Array abgestimmte Kühllösungen notwendig, die zugleich das Erscheinungsbild der gesamten Konstruktion nicht beeinträchtigen.«

Grundvoraussetzungen sind »effektiv, geräuschlos, zuverlässig« wegen der langen Lebensdauer der LED sowie »klein und kompakt« für das Design.

»Der Schlüssel zum Erfolg liegt im thermischen Management - damit steht und fällt ein Projekt«, betont Schukat, Geschäftsführer der Schukat Electronic Vertriebs GmbH. Bevor sich Lichtdesigner an die Arbeit machen können, gebe es bestimmte Kriterien zu beachten - allen voran die Sperrschichttemperatur. Hier zeige sich, wie groß der Einfluss des thermischen Managements auf die Betriebserwartung und Charakteristik der LED ist: Fließt elektrischer Strom durch eine LED, verwandelt sich der Großteil der Energie am P-N-Übergang in Wärme, die von der Sperrschicht im LED-Chip über das LED-Gehäuse an den Kühlkörper und schließlich an die Umgebung abgegeben wird.

Für eine beständige Lichtleistung muss die Sperrschichttemperatur im Betrieb »möglichst niedrig und über ein weites Umgebungsspektrum möglichst konstant sein«. Ist sie zu hoch, führt das zu sichtbaren Anzeichen der Degradation - die Helligkeit der LED fällt ab, und ihr Farbort verändert sich - bis zur Zerstörung des Halbleiters. Weil der Leuchtenhersteller die Sperrschichttemperatur nicht messen kann, unterstützt ihn hier der LED-Modulhersteller mit der Angabe der maximal zulässigen Temperatur am LED-Gehäuse ‚T-Case (Tc)‘.

Materialkomponenten und Kühlkörper

Kühlkörper gibt es in passiver oder aktiver Ausführung mit Zwangskonvention. Grundsätzlich beeinflussen die Materialkomponenten die Kühlwerte. Während die Wärmeleitung mit dem verwendeten Material (Kupfer, Stahl etc.) variiert, wird der Emissionsgrad bei der Radiation insbesondere von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials beeinflusst. So sind für Verschmutzungen wie Staub Reserven vorzusehen.

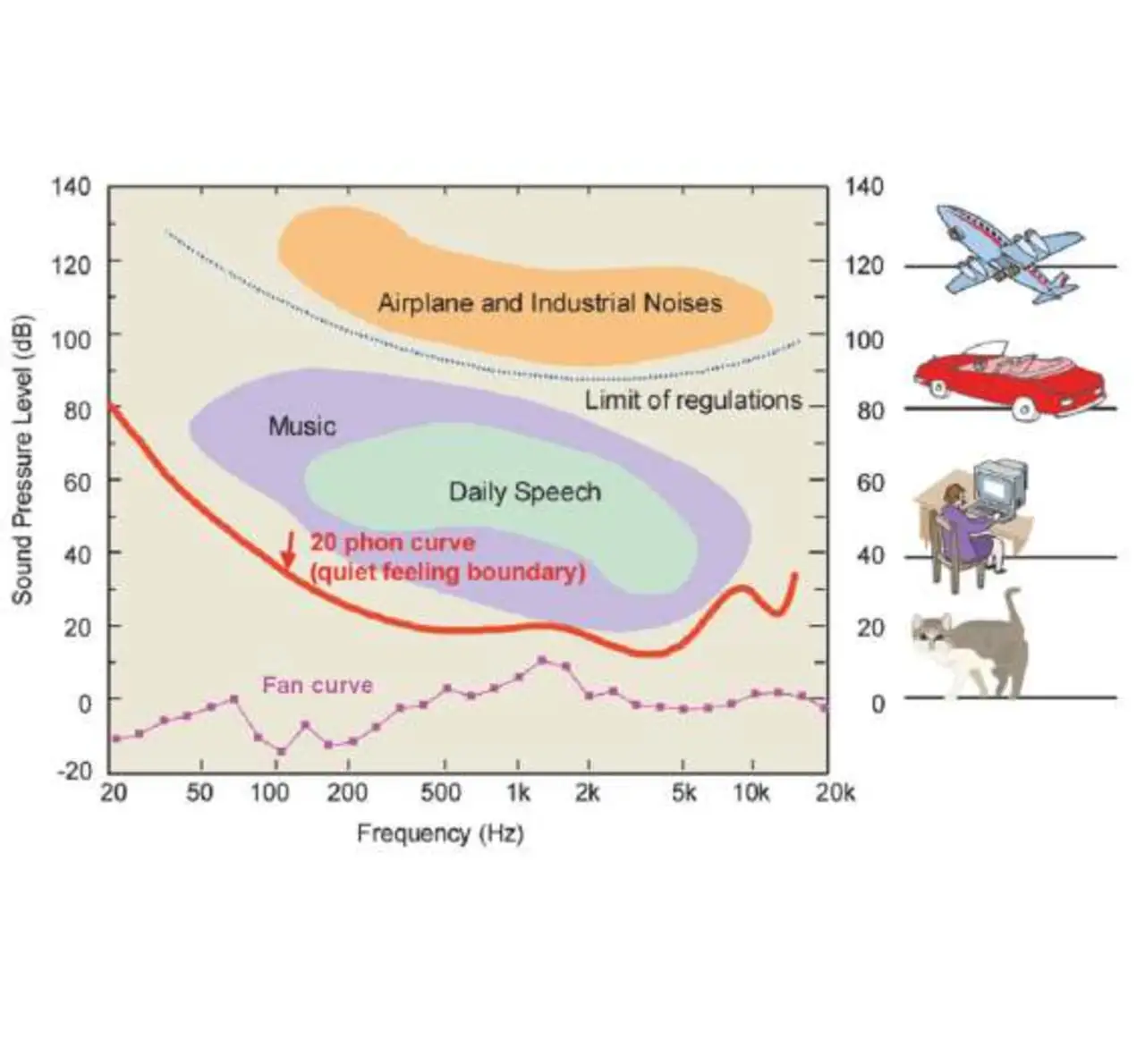

»Ob man sich bei für eine passive oder aktive Kühlung entscheidet, hängt in starkem Maße von Applikation und erwarteter Verlustleistung ab«, erläutert Schukat. Etwa oberhalb von 30 W erfordere die Wärmebelastung sehr große und schwere Kühlkörper. Bei beengter Einbausituation biete sich dann eine aktive Lösung mit Lüfter an. Weil ihr Wirkungsgrad etwa 3 mal höher ist als bei passiver, kann sie um rund zwei Drittel kleiner und ebenso viel leichter ausgelegt werden. Ihre aktive Kühlfläche ist viermal so hoch, und zugleich der thermische Widerstand um Faktor 5 niedriger. Für hohe Zuverlässigkeit stehen 70.000 Betriebsstunden. Im Inneren steckt ein magnetisch geführtes und am Schaft praktisch reibungsfreies Lagersystem. Dank aufeinander abgestimmter Aerodynamik und Aeroakustik bleibt das Betriebsgeräusch (kleiner 20 dBA) unter der Wahrnehmungsschwelle des menschlichen Ohrs.

Passive Lösungen kombinieren unterschiedliche Technologien, mittels derer die Wärme zunächst transportiert und anschließend über Radiation und freie Konvektion abgeführt wird. Die mechanischen Schnittstellen von passiver und aktiver Entwärmung »sind identisch, wobei passive Konzepte überwiegend auf die elektrische Schnittstelle verzichten«.

- Keine LED-Beleuchtung ohne spezielles Wärmemanagement

- Passiver und leichter LED-Cooler