Miniatur-Gleichspannungswandler

Leistung ohne Kompromisse

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Nicht benötigte Teile abschalten

Wenn der Weg zu einer Reduzierung der Leistungsverluste in den Schaltern darin liegt, den Widerstand der internen Struktur zu verringern, muss der wirksamste Weg zur Verringerung der Verluste in der Rückkopplungsschleife darin bestehen, diese abzuschalten. Natürlich kann man die Rückkopplungsschleife als Grundbestandteil des Wandlersystems nicht völlig abschalten. Der Trick besteht darin, Schaltungsteile selektiv abzuschalten, wenn sie nicht benötigt werden, diese bei Bedarf jedoch sehr schnell wieder zu aktivieren. Zwar fließen für eine hohe Performance bei dieser Betriebsart hohe Ströme in diesen Schaltungsteilen, aber eben nur in den kurzen Zeiträumen, wenn sie auch benötigt werden. Die durchschnittlichen Leistungsverluste bleiben dennoch niedrig, da sich die Energie ja aus der Leistung über die Zeit berechnet. Dieser Ansatz hat sich als wesentlich erfolgreicher erwiesen als der Versuch, den Strom zu den Steuerschaltungen im Normalbetrieb zu verringern.

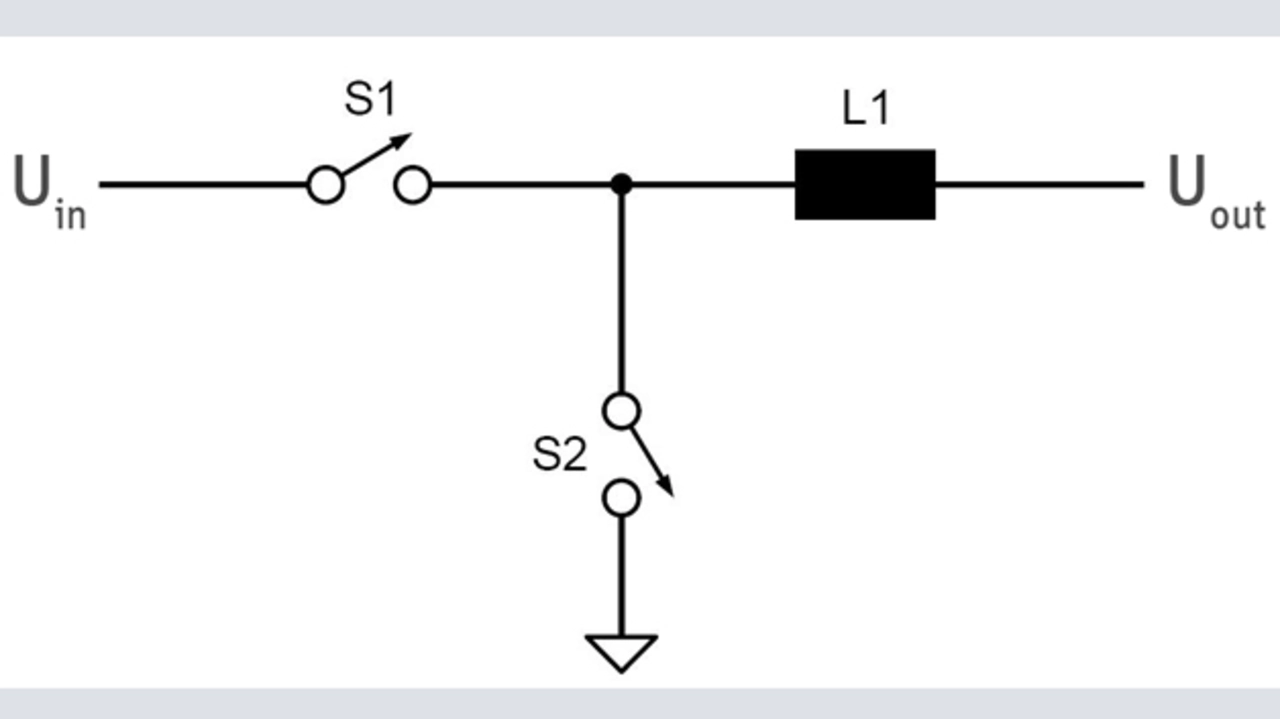

Bild 1 zeigt den Betrieb eines Abwärtswandlers mit zeitweiser Abschaltung. Die Schalter S1 und S2 laden beziehungsweise entladen die Induktivität L1. Der Wandlungsprozess beim Aufwärtswandler hat zwei Zustände:

- Wenn S1 geschlossen und S2 geöffnet ist, fließt Strom in die Spule (da Uin > Uout), und in der Spule wird Energie gespeichert.

- Wenn S1 geöffnet und S2 geschlossen ist, entlädt sich die in der Spule gespeicherte Energie, und der in die Spule fließende Strom geht zurück, weil Uout > 0 V.

Wenn S1 geschlossen ist und der Strom durch die Spule ansteigt, muss der Wandler diesen Strom erkennen, um bereit zu sein, den Schalter zu öffnen, sobald der Grenzwert für den Strom erreicht ist. Öffnet der Schalter zu früh, erbringt das Gerät nicht seine maximale Nennleistung. Öffnet er zu spät, kann die Spule beschädigt werden. Das heißt, dass die Stromüberwachung unter allen Bedingungen sehr genau arbeiten muss.

Wenn S2 geschlossen ist und der Strom durch die Spule sinkt, verhindert eine präzise Erkennung des Nulldurchgangs einen Stromfluss in der Gegenrichtung, was den Wirkungsgrad des Systems beeinträchtigen würde. Gleichzeitig sollte der Schaltpunkt so genau wie möglich bei 0 A liegen, um Widerstandsverluste und -rauschen so gering wie möglich zu halten. Daher muss auch die Erkennung des Nulldurchgangs äußerst genau arbeiten – und auch dies unter allen Bedingungen.

Um die Sache noch komplizierter zu machen: Es ist unmöglich, kleine und hocheffiziente Leistungsstufen präzise abzustimmen, sodass der Leistungskreis immer so dimensioniert werden muss, dass sich Prozessschwankungen und Bauteiletoleranzen nicht auf die Performance des Wandlers auswirken. Wie soll es aber, angesichts der Anforderungen an die hochgenaue Strommessung und Erkennung des Nulldurchgangs ohne eine Möglichkeit der Feinabstimmung, gelingen, Elemente des Rückkopplungskreises abzuschalten (Bild 3)?

Herausforderung Geschwindigkeit

Tatsächlich liegt die größte Herausforderung in der Geschwindigkeit, mit welcher der Strom durch die Spule ansteigt und abfällt. Nach der Formel U = L ∙ di/dt ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Strom durch die Spule ändert, proportional zur Spannung an der Spule und umgekehrt proportional zur Induktivität der Spule: di/dt = U/L. Gewöhnlich beträgt die Spannung U bis etwa 5 V, und der Trend bei der Entwicklung von Wandlern geht dahin, dass die Induktivität der Spule immer kleiner wird. Die neuesten Konverter arbeiten mit Spulen von 1 µH oder sogar nur 0,5 µH. Wenn man in die Formel für die Spannung 2 V und für die Induktivität 0,5 µH einsetzt, ergibt sich nach di/dt = 2 V/0,5 µH = 4 A/µs. Das ist extrem schnell: Der Strom ändert sich um 4 mA pro Nanosekunde! Daher ist eine extrem schnelle Strommessung und Reaktion erforderlich. Das verlangt wiederum nach einem Versorgungsstrom für die Rückkopplungsschaltung von mindestens einigen Milliampere. Den Strom noch weiter zu reduzieren würde deren Leistung in nicht akzeptabler Weise beeinträchtigen.

Da ist es besser, diese Schaltungsteile völlig abzuschalten, wenn sie nicht gebraucht werden, und ihnen den vollen Strom, den sie brauchen, zu geben, wenn sie benötigt werden. Das heißt aber auch, dass sie äußerst schnell betriebsbereit sein müssen. Beim Beispiel in Bild 1 kann die Schaltung zur Strommessung ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden, wenn S1 ein- beziehungsweise ausgeschaltet wird. Die Schaltung zur Nulldurchgangserkennung kann ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden, wenn S2 ein- beziehungsweise ausgeschaltet wird.

Im AS3729B wird dies durch einen Stromspiegel und andere Techniken erreicht, die dafür sorgen, dass die Rückkopplungsschaltung in weniger als 10 ns betriebsbereit ist. Diese äußerst geringe Latenz beeinträchtigt die Performance der Strommessung und Nulldurchgangserkennung nicht nennenswert, spart jedoch die Energie ein, die verlorengegangen wäre, wenn diese Schaltungsteile, während sie nicht benötigt wurden, weiter voll bestromt worden wären.

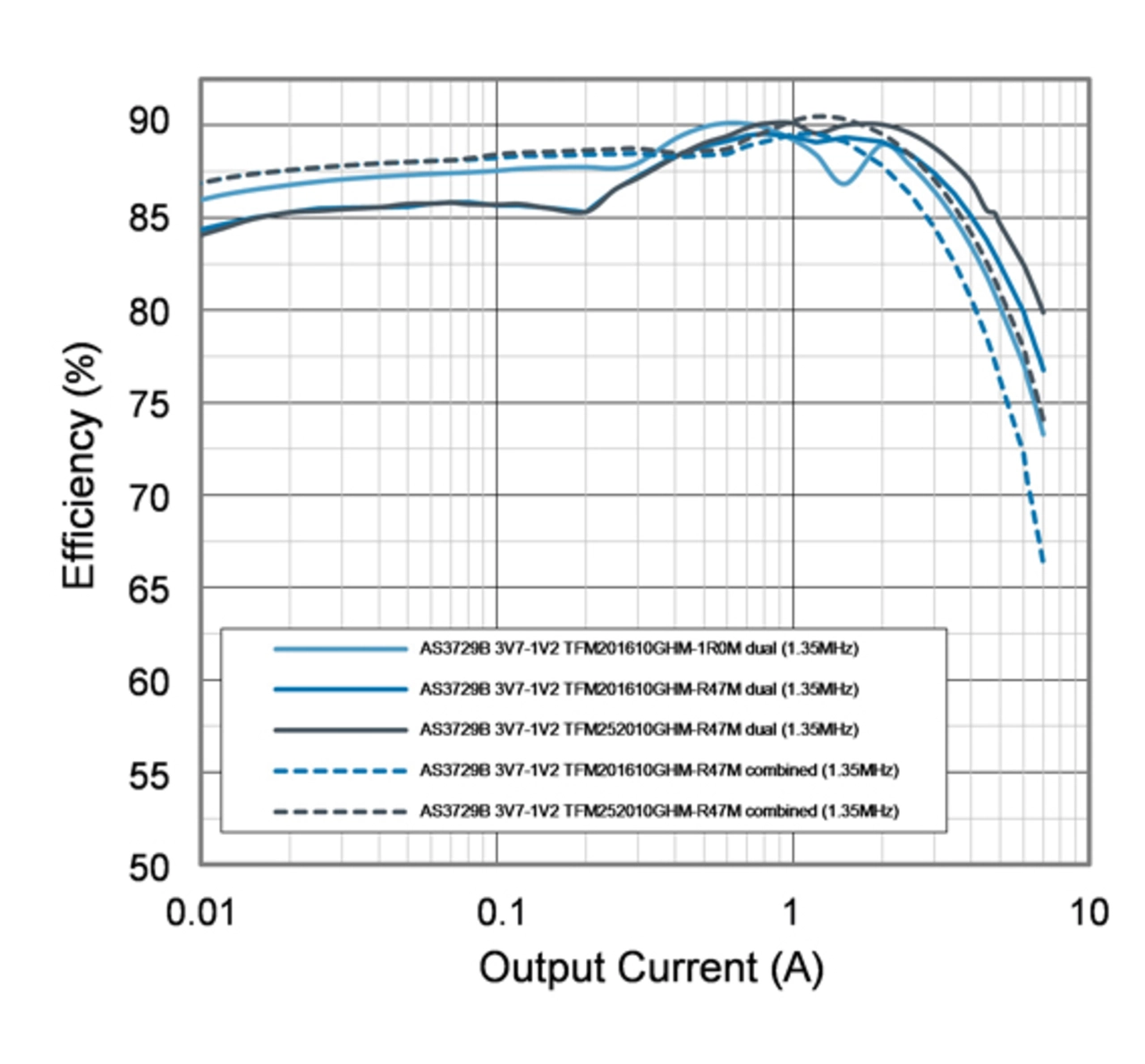

Für den Entwickler einer Spannungsversorgung ist das wichtigste Merkmal eines Gleichspannungswandlers nicht dessen interner Aufbau, sondern normalerweise sein Wirkungsgrad. Ein hoher Wert verlängert die Batterielaufzeit bis zum nächsten Aufladen und hilft, unnötige Verlustwärme zu vermeiden. In heutigen batteriebetriebenen Geräten geben die Entwickler gewöhnlich einen Wirkungsgrad von 80% im gesamten Betriebsbereich und in der Spitze von rund 90% vor.

Über den Autor:

Emir Serdarevic ist Entwicklungsingenieur und Projektmanager für lineare Standardprodukte bei ams.

- Leistung ohne Kompromisse

- Nicht benötigte Teile abschalten