Stromversorgungsdesign

Grundlagen zur Zuverlässigkeit von Netzteilen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Zuverlässigkeit durch Überspezifikation

Neben einem sorgfältigen elektrischen Design kann ein Anbieter von Stromversorgungen mithilfe zusätzlicher Maßnahmen die Gesamtzuverlässigkeit weiter erhöhen. Mit Bauteilen, die von Grund auf zuverlässiger sind – durch deren Aufbau, Materialien, Fertigungs- und Testprozesse –, lässt sich das Gesamtrisiko zwar erheblich senken; die Kosten erhöhen sich allerdings. Der häufigste Fehler tritt in Stromversorgungen durch den Kondensator auf. Langlebigere Kondensatoren verkleinern daher das Ausfallrisiko.

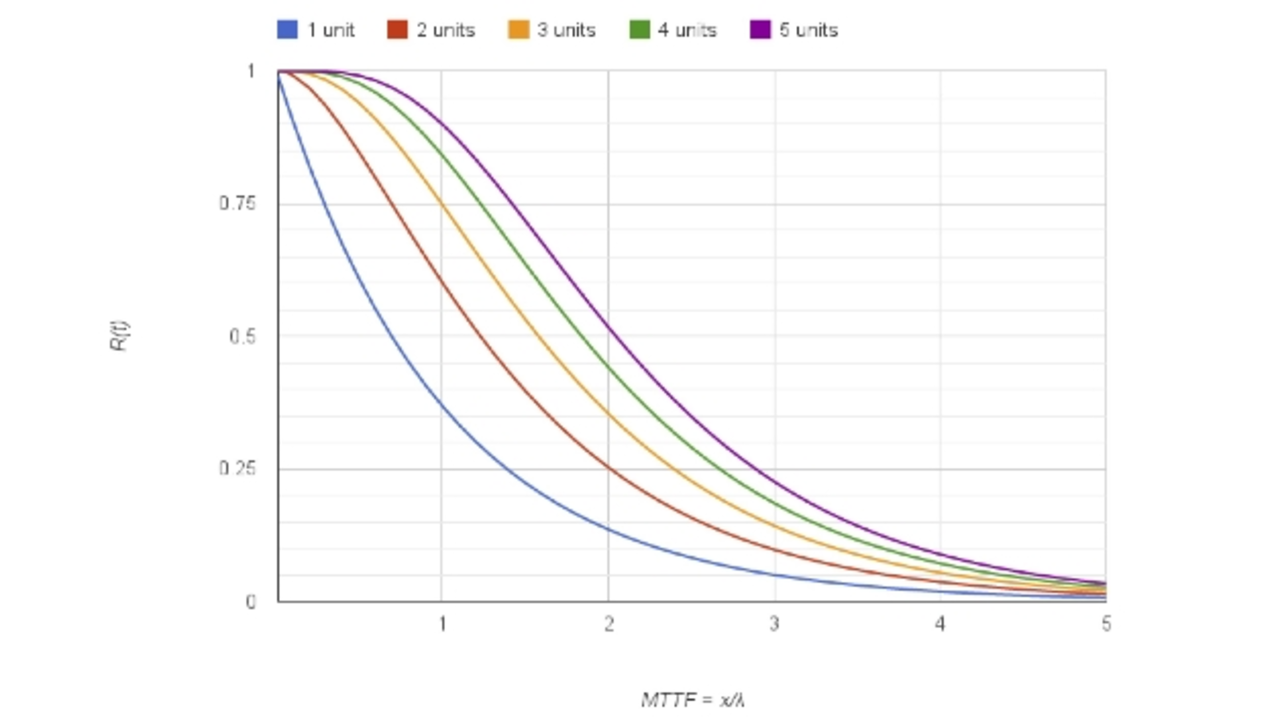

Eine zweite Möglichkeit ist, Redundanz einzuführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als ein Bauelement ausfällt, ist sehr gering (Bild 3). Beträgt die Zuverlässigkeit eines beliebigen Bauteils 0,99, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Einheiten in einem N+1-Design ausfallen, bei 0,9999.

Wie erwähnt, sind nur mehr 37% der Stromversorgungen nach ihrer MTTF in Betrieb. Wird jedoch eine weitere Versorgung hinzugefügt, verfügen 60% der Systeme zumindest über eine sicher funktionierende Versorgung, nachdem der gleiche Zeitraum überschritten wurde. Extrem betrachtet lässt sich annehmen, dass bei fünf Stromversorgungen in einem Design, noch mehr als 50% der Systeme eine funktionierende Versorgung nach der doppelten MTTF aufweisen. Die N+1-Methode erhöht zwar die Kosten, erlaubt aber mittels Hot-Swap den schnellen Austausch der ausgefallen Versorgung.

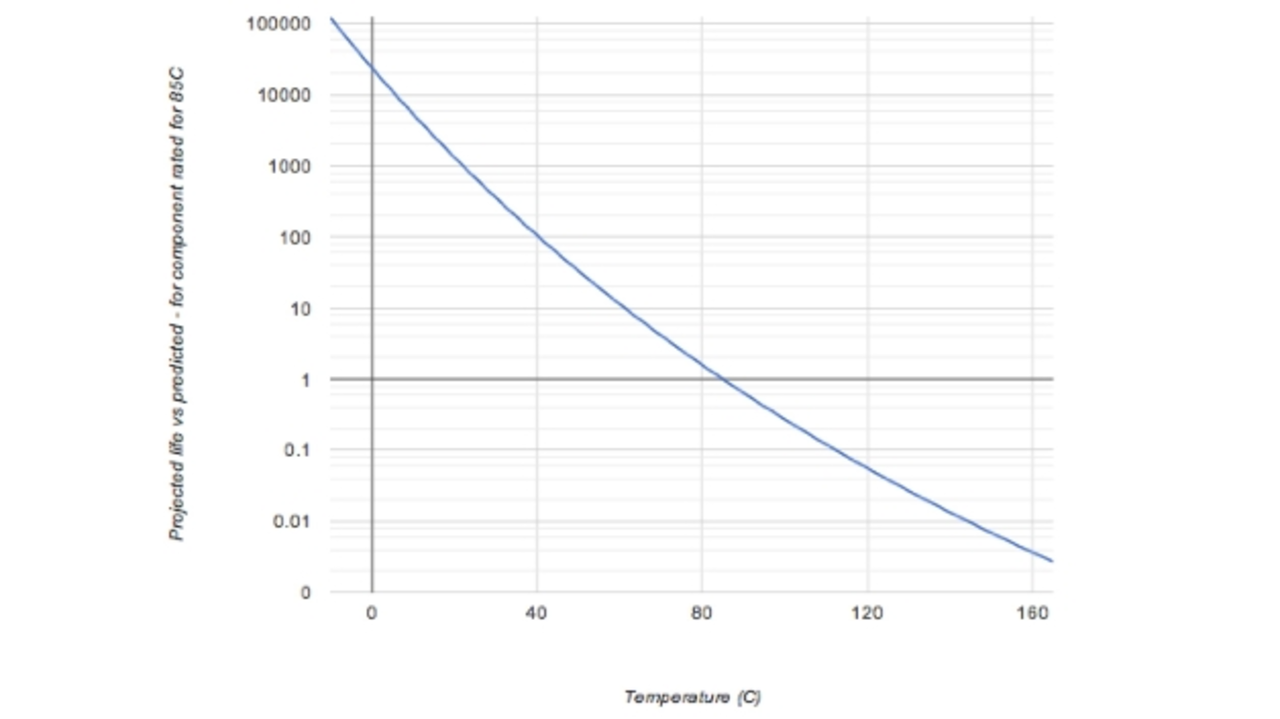

Auch der Betrieb von Bauteilen auf einem Niveau, das weit unterhalb ihrer Nennwerte liegt, ist eine relativ einfache Methode, die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Betrachtet man die Temperatur, hat ein Bauteil, das für den zuverlässigen Betrieb bei +85 °C ausgelegt ist, eine wesentlich längere Lebensdauer, wenn es nur bei +55 °C eingesetzt wird. Generell gilt: Die Lebensdauer eines Bauteils verdoppelt sich pro 10 K Temperaturabnahme.

Ein minimaler Temperaturanstieg und wenig Temperaturzyklen sind der beste Weg zu mehr Zuverlässigkeit (Bild 4). Diese Temperatur-Lebensdauer-Beziehung basiert auf der angepassten Arrhenius-Gleichung:

Dabei ist Ea die Aktivierungsenergie für Prozesse, die zu einem Ausfall führen – meist 0,8 bis 1,0 eV, k die Boltzmann-Konstante (8,617x10-5 eV/K) und T die absolute Temperatur in Kelvin (meist die Raumtemperatur +25 °C = 298,15 K).

Da es aber darauf ankommt, wie der Kunde die Stromversorgung, deren Gehäuse und zusätzliche Bauteile im Gehäuse montiert, welche Umgebungsbedingungen vorherrschen und ob aktive Kühlung (Lüfter) zum Einsatz kommt, liegt dies meist jenseits der direkten Kontrolle durch den OEM.

Anschließend folgen Burn-in-Tests. Laut Bild 1 treten Fehler im Frühstadium (nach der Auslieferung/Fertigung) wesentlich häufiger auf als während der Nutzungsdauer. Burn-in-Tests schließen genau diese Einheiten aus, die im Feld frühzeitig ausfallen und somit die Zuverlässigkeit insgesamt verschlechtern würden.

Über den Autor:

Arun Ananthampalayam ist Product Marketing Engineer bei CUI

- Grundlagen zur Zuverlässigkeit von Netzteilen

- Zuverlässigkeit berechnen

- Belastende Faktoren bei Netzteilen

- Zuverlässigkeit durch Überspezifikation