Stromversorgungsdesign

Grundlagen der EMV – Teil 1

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Störquellen und Koppelmechanismen

EMV-Tests und Compliance werden nach dem Prüfverfahren ANSI C63.4-2009 durchgeführt: »Methods of Measurement of Radio-Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and Electronic Equipment in the Range of 9 kHz to 40 GHz«. Dieser ANSI-Standard enthält keine allgemeinen oder spezifischen, produktbezogenen Grenzwerte über leitungsgebundene oder abgestrahlte Störungen.

Diese Grenzwerte sind in den FCC- und CISPR-Dokumenten aufgeführt (siehe Tabellen). Das Testen erfolgt mit dem gesamten System und nicht nur mit dem Netzteil bzw. Stromversorgungsmodul allein. Selbst externe, eigenständige Stromversorgungen, die mit diesen Vorschriften übereinstimmen, müssen zusammen mit dem Endsystem getestet werden.

Störquellen und zugehörige Frequenzen

Elektromagnetische Störungen können temporärer oder dauerhafter Natur sein. Temporäre Störungen entstehen, wenn die Quelle einen kurzen Energieimpuls statt eines kontinuierlichen Signals abgibt. Zu diesen Quellen zählen das Schalten elektrischer Schaltkreise sowie elektrostatische Entladungen (ESD); Blitzschlag; nukleare und nicht-nukleare Waffen, die elektromagnetische Impulse freisetzen; Transienten im Versorgungsnetz. Wiederholte temporäre Störungen treten durch Elektromotoren, Zündsysteme in Verbrennungsmotoren und kontinuierliches Schalten digitaler Schaltkreise auf.

Kontinuierliche Störungen lassen sich durch das Frequenzband weiter unterteilen. Frequenzen von einigen zehn Hertz bis zu 20 kHz werden als Audiofrequenzen klassifiziert – Stromversorgungsbrummen und zugehörige Kabel, Übertragungsleitungen und Umspannstationen, Audio-Anlagen und die Demodulation von HF-Trägerwellen wie bei der UKW-Rundfunkübertragung usw.

HF-Störungen (RFI; Radio Frequency Interference) treten in einem Frequenzband von 20 kHz und darüber auf (dieser Wert steigt immer weiter, da neue Technologien hinzukommen). Dazu zählen die drahtlose und leitungsgebundene HF-Übertragung, TV- und Radioempfänger, industrielle, wissenschaftliche und medizintechnische Ausrüstungen sowie HF-Schaltkreissignale, wie sie in Mikroprozessoren, Mikrocontrollern und anderen schnell schaltenden Digitalbausteinen auftreten.

Verschiedene Kopplungsmechanismen

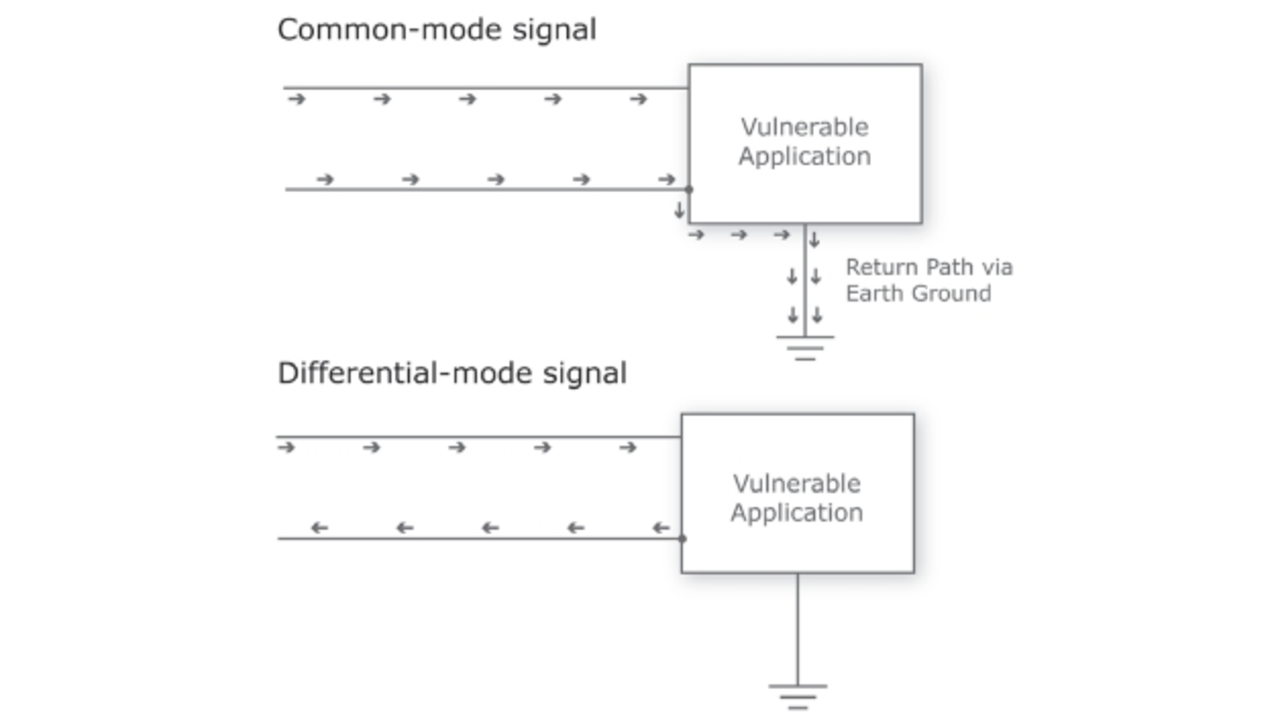

Kopplung erfolgt über Leitung, Strahlung oder Induktion. Leitungsgebundene Störungen werden bis zu 30 MHz gemessen. Ströme bei Frequenzen unterhalb von 5 MHz treten meist im Gegentaktmodus (Differential Mode) auf, während sie über 5 MHz der Gleichtaktmodus (Common Mode) auftreten.

Der Strom im Gegentaktmodus ist der erwartete Strom auf einer Zweidrahtleitung, d.h. Strom fließt von der Quelle über die eine Leitung und kehrt über die andere Leitung zurück (Bild 1, unten). Die Störungen werden auf jeder Leitung in Bezug auf einen Referenzpunkt gemessen. Gegentaktströme fließen zwischen dem Netzteil und seiner Quelle oder Last über die Stromleitungen, und diese Ströme sind unabhängig von der Masse. Daher fließen keine Gegentaktströme gegen Masse.

Gleichtaktströme fließen über die Stromleitungen in die gleiche Richtung in das oder aus dem Netzteil und kehren über Masse zu ihrer Quelle zurück (Bild 1, oben). In vielen Fällen werden Gleichtaktstörungen durch parasitäre Kapazitäten im Schaltkreis durchgeleitet. Sie können aber auch durch die Kapazität hindurch zwischen Gehäuse und Masse fließen.

Strahlungskopplung tritt auf, wenn die Quelle und die Senke als Funkantennen agieren. Die Quelle strahlt eine elektromagnetische Welle ab, die sich über den offenen Raum zwischen Quelle und Senke ausbreitet und vom Rezeptor empfangen wird.

Induktive und kapazitive Kopplung tritt ist im Gegensatz zu leitungsgebundener oder Strahlungskopplung eher selten auf, im Allgemeinen nur wenn zwischen Quelle und Senke nahe beieinander sind. Kapazitive Kopplung tritt auf, wenn ein sich änderndes elektrisches Feld zwischen zwei benachbarten Leitern besteht. Dies bewirkt eine Spannungsänderung über diese Distanz. Induktive Kopplung tritt auf, wenn ein sich änderndes magnetisches Feld zwischen zwei parallelen Leitern besteht. Dabei wird eine Spannungsänderung im empfangenden Leiter induziert.

Die Charakterisierung von EMI-Problem setzt das Verständnis der Störquelle und des Störsignals voraus, den Kopplungspfad zur Senke und den Aufbau desselbigen – sowohl elektrisch als auch hinsichtlich der verursachten Fehlfunktion. Das Risiko bei einer Störabstrahlung ist in der Regel statistisch verteilt. Ein Großteil der Arbeit, die in die Charakterisierung und Erstellung von Standards fließt, soll die Wahrscheinlichkeit störender EMI auf ein akzeptables Niveau senken, anstatt auf die vollständige Beseitigung der EMI zu zielen.

Auch sind Stromversorgungen sind nur eine von mehreren Komponenten innerhalb eines Systems. Dabei sind sowohl leitungsgebundene und abgestrahlte EMI-Anforderungen auf das gesamte Elektroniksystem anzuwenden. Daher muss bereits beim Systemdesign der Faktor Störungen mit berücksichtigt werden.

In einem zukünftigen Artikel aus dieser Serie wird es darum gehen, wie Entwickler vorgehen können, um Störsignale auf ein akzeptables Niveau zu senken.

Über den Autor:

Don Li ist Chief Technical Officer (CTO) bei CUI.

- Grundlagen der EMV – Teil 1

- Grenzwerte nach FCC und CISPR

- Störquellen und Koppelmechanismen