Energieeffizient

Gleichstromnetze für kommerziell genutzte Gebäude

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Steigerung des Wirkungsgrads durch zentrale Gleichrichter

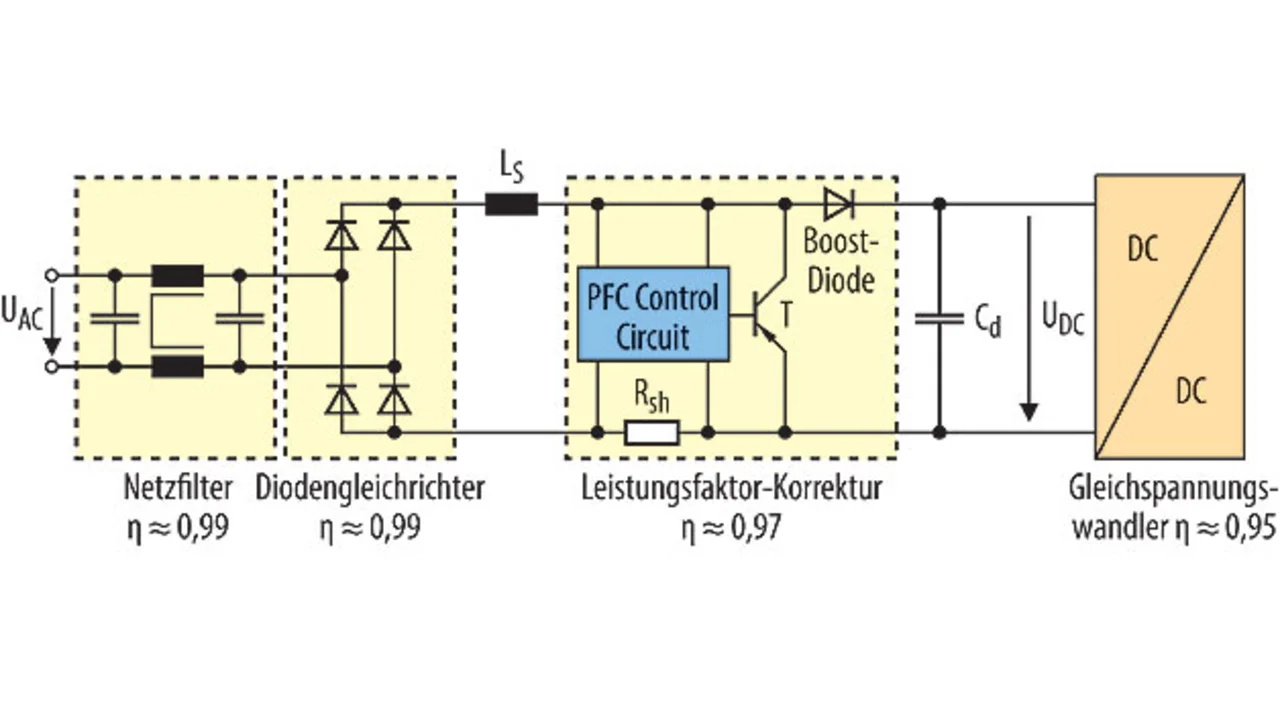

In einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen, etwa in Computern, Vorschaltgeräten für Lampen, wird Wechselspannung zunächst gleichgerichtet und anschließend mittels eines Gleichspannungswandlers dem geforderten Spannungsniveau der Anwendung angepasst (Bild 6).

Je nach Anforderung kann der Gleichspannungswandler mit oder ohne galvanische Trennung realisiert werden. Innerhalb dieser Energiewandlungskette entstehen in der Schaltung beim Gleichrichten der Wechselspannung und in der nachgeschalteten Leistungsfaktor-Korrekturschaltung (Power Factor Correction, PFC) Verluste von etwa 5 Prozent.

Für den Wirkungsgrad einer zentralen Gleichrichterstufe wird ein Wert von 98 % angestrebt. Damit können 3 % Verluste gegenüber der Gleichrichterstufe in Bild 6 eingespart werden. Zusammen mit der oben erläuterten Reduzierung von Verlusten in Gleichstromkabeln kann der Gesamtwirkungsgrad um rund 5 % gesteigert werden.

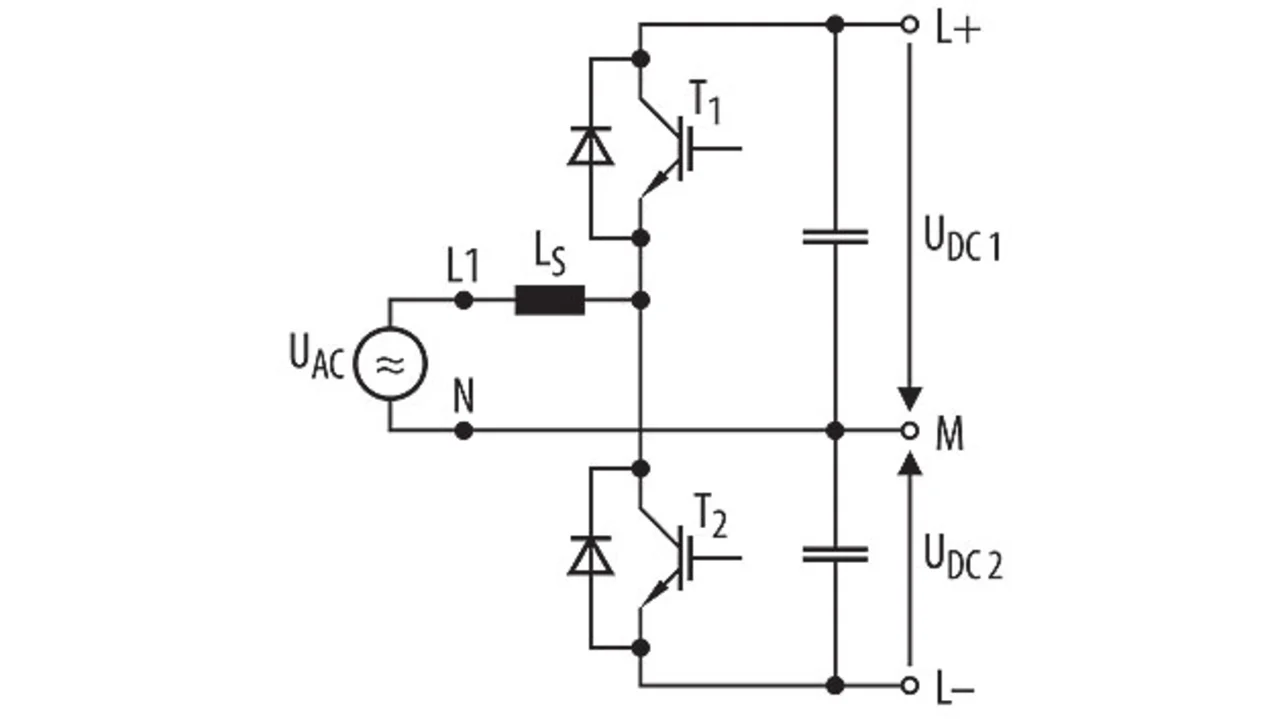

Da der zentrale Gleichrichter idealerweise bidirektional ausgeführt ist, muss die Gleichrichterschaltung aus Bild 6 verändert werden. Durch die Verwendung von abschaltbaren Bauelementen - z.B. von IGBTs und einer Speicherdrossel auf der Wechselspannungsseite - kann die Phasenverschiebung beliebig eingestellt werden, wodurch die Energierichtung umgekehrt werden kann. Hierdurch ergibt sich auch die Möglichkeit, auftretende Blindleistung im Wechselspannungsnetz zu kompensieren und so das speisende Netz zu stabilisieren. Diese Art der Gleichrichterschaltung wird auch als „Active Front End“-Umrichter (AFE-Umrichter) bezeichnet. Dieses Prinzip ermöglicht das in der Einleitung erwähnte Konzept einer geregelten Blindleistungsquelle. Bild 7 zeigt das Schaltbild für eine Wechselspannungsphase; mit Hilfe von zwei weiteren einphasigen Gleichrichterschaltungen kann die Schaltung für eine Anwendung mit Drehstrom erweitert werden.

Nennspannung

Die Autoren untersuchen zusammen mit Partnern ein Niederspannungs-Gleichstromsystem, das elektrische Quellen und Lasten mit einphasiger Gleichspannung von 380 V oder zweiphasiger Gleichspannung von ±380 V verbinden kann. Der Gleichspannungsnennwert von 380 V hat sich in der internationalen Diskussion als vorteilhaft herausgestellt, weil er oberhalb des Amplitudenwertes der relevantesten Netzwechselspannungen von 230 Veff ±10 % liegt (Bild 3). Diese Spannungsverhältnisse ermöglichen aufgrund der technischen und regulatorischen Rahmenbedingungen besonders kostengünstige und effiziente Zentralgleichrichter und eine vergleichsweise einfache Migration bestehender Gerätetechnik in eine Gleichspannungsnetzumgebung.

Hocheffiziente Lichttechnik

Wichtig für den Erfolg von Gleichspannungsnetzen ist neben der effizienten Bereitstellung von elektrischer Energie auch deren bestmögliche Verwendung. Beispiele für besonders energieeffiziente Verbraucher sind LED-Leuchten. So ist etwa eine Standard-LED-Leuchte mit einem AC-LED-Treibermodul ausgerüstet, das einen Wirkungsgrad von 90 % erreicht. Durch den Übergang von einer Drehstrom- auf eine Gleichstromversorgung und von dezentralen Gleichrichtern auf einen zentralen Gleichrichter sollen von den etwa 10 % Verlusten in den derzeit verfügbaren AC-LED-Treibern knapp die Hälfte eingespart werden.

Drehzahlgeregelte Antriebe

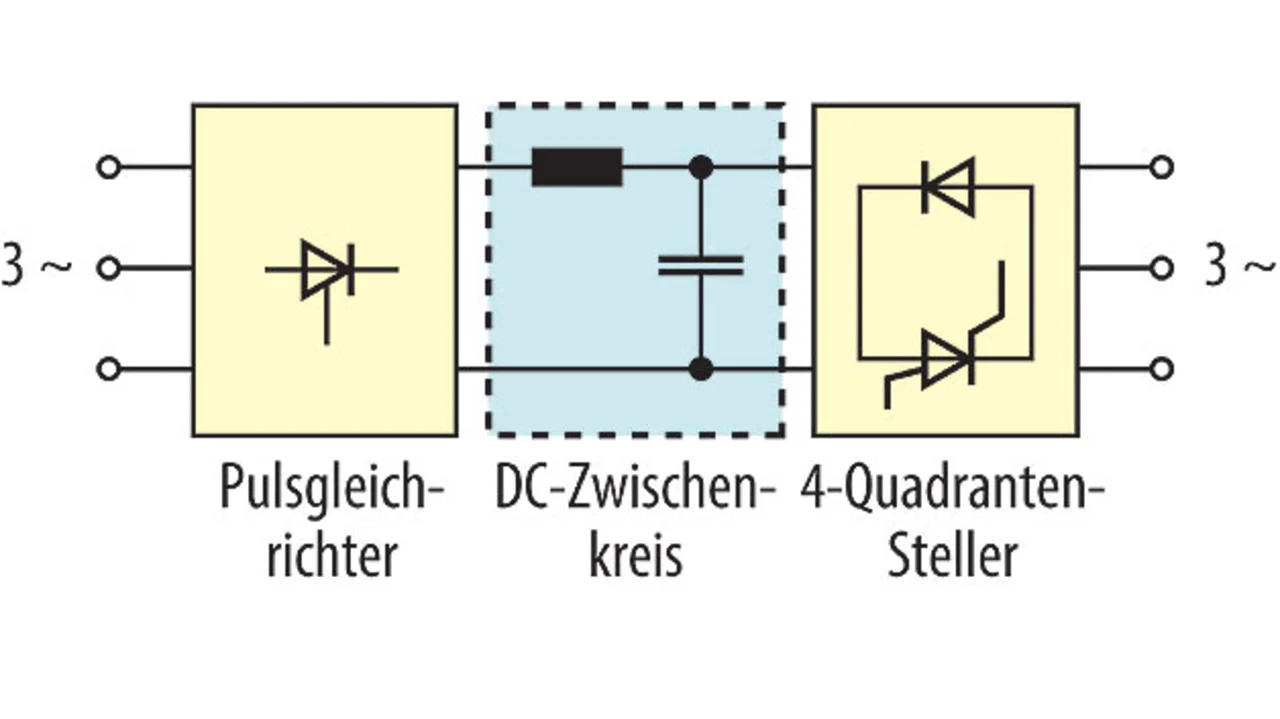

Die effizienteste Art, einen Elektromotor in der Drehzahl zu regeln, kombiniert einen Drehstrommotor mit einem Frequenzumrichter, der von einem Gleichrichter mit Gleichspannung versorgt wird. Idealerweise ermöglicht ein Frequenzumrichter einen generatorischen Betrieb, bei dem elektrische Leistung in das Drehstromnetz zurückgespeist wird. Die Drehzahl des Antriebs wird durch die Frequenz des Wechselrichters bestimmt. Die in Bild 8 gezeigte Topologie bietet den Vorteil, dass sich mehrere Antriebe an einer gemeinsamen DC-Sammelschiene betreiben lassen und diese gegebenenfalls durch Pufferbatterien vor Netzausfall geschützt werden können. Diese DC-Sammelschiene kann folglich als Teil des hier vorgeschlagenen Niederspannungs-Gleichstromnetzes ausgeführt werden; sie ermöglicht die direkte Speisung des Gleichspannungs-Zwischenkreises aus dem Netz. Dies steigert zudem auch den Wirkungsgrad der Rückspeisung von Energie in das Gleichspannungsnetz. Außerdem lassen sich auf diese Weise weitere Energiequellen wie Windgeneratoren oder Blockheizkraftwerke (BHKW) in das Gleichspannungsnetz einbinden.

Einbindung von Solarstromanlagen in Gleichstromnetze

Aufgrund der günstigen Kostenentwicklung von Photovoltaik-Systemen werden zunehmend Solaranlagen auf Gebäuden installiert, deren Strom bevorzugt selbst genutzt wird. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die Solarmodule den erzeugten Gleichstrom über einen als Maximum Power Point Tracker (MPPT) funktionierenden Gleichspannungswandler direkt in ein Gleichstromnetz einspeisen können (Bild 2). Ein solcher Gleichspannungswandler lässt sich einfacher bauen als ein Solarwechselrichter und kann daher mindestens einen ebenso guten, wenn nicht sogar höheren Wirkungsgrad aufweisen. Die Leitungsverluste im Gleichstromnetz können geringer ausfallen als im Drehstromnetz, Solarstromverluste in Gleichrichterschaltungen von Applikationen entstehen nicht mehr.

- Gleichstromnetze für kommerziell genutzte Gebäude

- Steigerung des Wirkungsgrads durch zentrale Gleichrichter

- Sicheres Schalten von Gleichströmen

- Literatur und Autoren