Negative Versorgungsspannung erzeugen

Aus Plus wird Minus

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Erzeugung per Ćuk-Schaltung

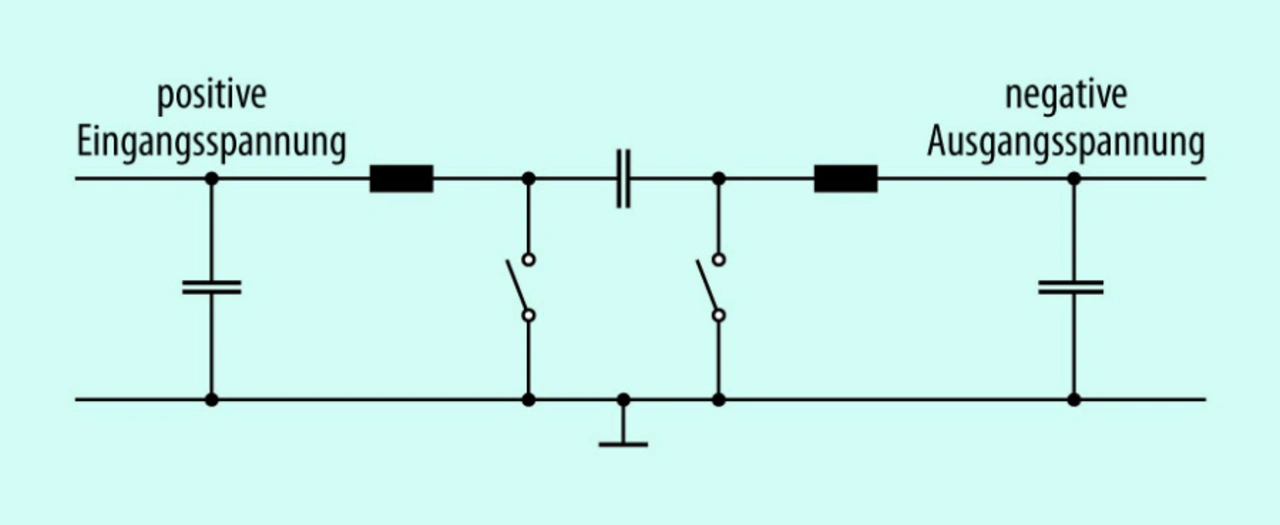

Mit Hilfe der Ćuk-Schaltung kann ebenfalls aus positiver Eingangsspannung negative Ausgangsspannung erzeugt werden. Die Schaltung wurde nach Slobodan Ćuk benannt, der das Konzept vorstellte. Einen Transformator benötigt die Schaltung nicht. Stattdessen werden zwei Induktivitäten verwendet, die aus einem Spulenkern mit zwei Wicklungen bestehen können. Zusätzlich ist ein Kopplungskondensator im Leistungspfad notwendig. Bild 4 zeigt das Konzept einer Ćuk-Schaltung. Es wird ein Schaltregler benötigt, der einen Messeingang für negative Spannung bietet. Übliche ICs zum Betrieb von DC-DC-Wandlern sind nur selten mit einem derartigen Eingang ausgestattet. Es können aber auch Schaltregler-ICs mit einem Messeingang für positive Spannungen verwendet werden, wenn vor den Messeingang eine externe Schaltung hinzugefügt wird, die die Polarität der Signalspannung umkehrt. Eine solche Stufe besteht üblicherweise aus einem Operationsverstärker, der zusätzliche Kosten und Störungen verursachen kann. Die Rückkopplungsschleife eines Spannungsreglers hat eine hohe Impedanz. Werden in diesem empfindlichen Schaltungsteil zusätzliche Bausteine hinzugefügt, können leicht Störungen eingeschleust werden. Außerdem kann es zu höheren Toleranzen der erzeugten Spannungen kommen. Im Allgemeinen ist die Ćuk-Schaltung sehr störungsarm, denn sowohl an der Eingangsseite als auch an der Ausgangsseite gibt es eine Induktivität. Der Stromfluss durch eine Induktivität kann sich nicht schlagartig verändern. Dadurch sind die Ströme im Vergleich zu anderen Schaltreglern am Eingang und auch am Ausgang sehr stabil.

Erzeugung per Auf-Abwärtswandler

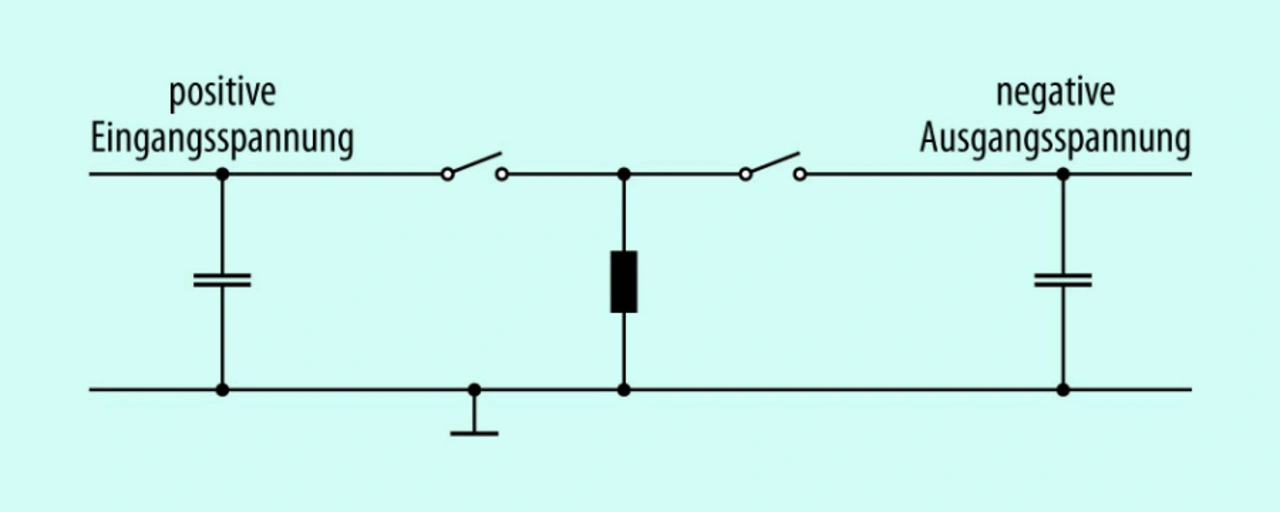

Der Auf-Abwärtswandler ist einer der drei grundlegenden Schaltregler. Er erfordert nur eine Induktivität, zwei Schalter sowie Stützkondensatoren am Eingang und Ausgang. Neben dem Auf-Abwärtswandler kommen nur noch Aufwärts- und Abwärtswandler mit einer derart geringen Anzahl an Bausteinen aus. Der Abwärtswandler hat die Induktivität an der Ausgangsseite, der Aufwärtswandler an der Eingangsseite. Dagegen hat der Auf-Abwärtswandler weder an der Eingangs- noch an der Ausgangsseite eine Induktivität. Die Spule befindet sich zwischen dem Verbindungsknoten der Schalter und der Masse (Bild 5). Die dafür benötigten Schaltregler-ICs werden ebenfalls für Abwärtswandler verwendet und somit gibt es eine große Auswahl an Bausteinen auf dem Markt.

Um einen Schaltregler-IC für Abwärtswandler in einer Auf-Abwärtswandler-Schaltung erfolgreich einzusetzen, muss die generierte negative Spannung dem Massepotenzial des Schaltregler-IC entsprechen. Die Ausgangsspannung des Auf-Abwärtswandlers entspricht dann dem Massepotenzial der als Last angeschlossenen Elektronik. Im Allgemeinen ist das kein Problem, doch dabei muss darauf geachtet werden, dass alle Steueranschlüsse des Schaltregler-IC sich nicht auf die Masse der Last beziehen, sondern auf die erzeugte negative Ausgangsspannung. Die Steuersignale sind folglich anzupassen, beispielsweise das Signal zum Ein- und Ausschalten und das Taktsignal für die Frequenzsynchronisation. Sie müssen sich statt auf Masse der Last auf die generierte negative Spannung beziehen. In manchen Schaltungen kann das recht aufwändig sein.

Der Auf-Abwärtswandler hat den Vorteil, dass nur sehr wenige Bauteile für den Leistungspfad benötigt werden. Das führt dazu, dass der Wirkungsgrad üblicherweise sehr hoch ist. Außerdem gibt es viele verschiedene Schaltregler-ICs auf dem Markt. Allerdings haben die Auf-Abwärtswandler auch einen Nachteil, denn an der Eingangs- und Ausgangsseite ist keine Induktivität platziert. Dadurch gibt es unstetige Ströme sowohl eingangsseitig als auch ausgangsseitig. In störungsempfindlichen Schaltungen sind sowohl eingangsseitig als auch ausgangsseitig zusätzliche Filter notwendig.

Die Eingangsspannung des Auf-Abwärtswandlers kann höher, aber auch niedriger sein als die Ausgangsspannung – daher auch der Name „Auf-Abwärtswandler“. So kann eine Spannung von -12 V aus einer positiven Spannung von 5 V oder 24 V erzeugt werden. Aus diesem Grund ist die Schaltung für Anwendungen interessant, die eigentlich keine negative Spannung erfordern. Ein Beispiel hierfür ist der Treiber einer LED-Reihenschaltung, der mit einer stark schwankenden Versorgungsspannung gespeist wird – die also höher oder niedriger ist als die Summe der Schwellenspannung der LEDs. Beim Anschließen der LEDs ist lediglich die negative Polarität der Ausgangsspannung zu beachten.

- Aus Plus wird Minus

- Erzeugung per Ćuk-Schaltung

- Nachfilterung per Längsregler

- Schaltungsbeispiel eines Auf-Abwärtswandlers