Energy Harvesting

Stromversorgungs-IC mit 300 nA Stromaufnahme

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Mittler zwischen elektrischer Energiequelle und Verbraucher

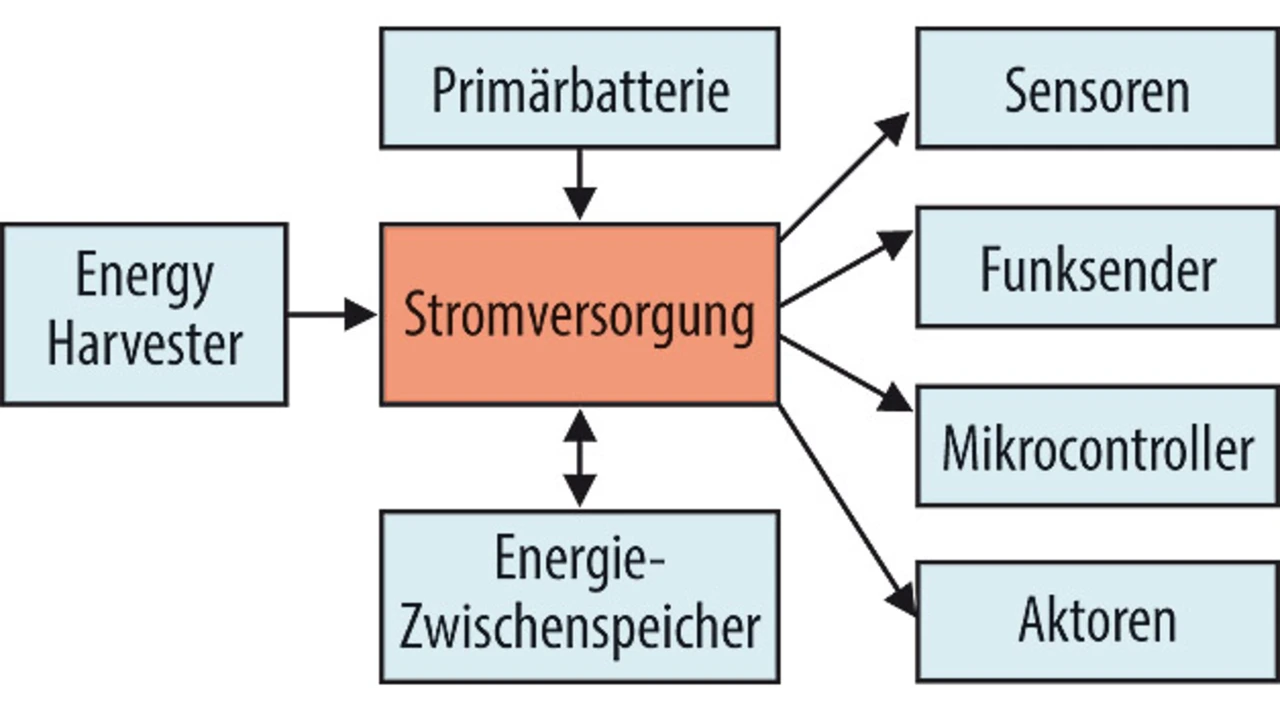

Bild 2 zeigt einen Überblick zu einem typischen Energy-Harvesting-System in Form einer Blockschaltung. Ein solches Konzept wird beispielsweise eingesetzt, um ein Netzwerk von Sensoren über Funk zu betreiben (WSN, Wireless Sensor Network). Der mittlere zentrale Block ist dabei die Stromversorgung. Sie nimmt eine Schlüsselrolle in einem Energy-Harvesting-System ein. Sie muss unterschiedliche Spannungen des Energy Harvesters, ganz links in Bild 2, in höhere Spannungen für den Betrieb der Systemelektronik wandeln. Ebenfalls muss ein Energiemanagement stattfinden, um zusätzliche Energiespeicher, wie beispielsweise eine Primärbatterie und auch einen Zwischenspeicher, mit ins System einzubinden. Besonders wenn Lasten im pulsierenden Betrieb eingesetzt werden, muss ein Energiespeicher zur Verfügung stehen, um zwischenzeitlich, in den Betriebspausen, wieder elektrische Energie zu sammeln, um sie in den Aktiv-Perioden dann wieder an die Elektronikschaltung abzugeben. Ebenfalls ist ein solcher Energiespeicher notwendig, wenn der Energy Harvester keine Energie liefert, beispielsweise bei Beschattung einer Solarzelle, das elektrische System aber weiter funktionieren soll. Diese vielfältigen Aufgaben müssen mit höchstmöglichem Wirkungsgrad geschehen, da selbst bei pulsierender Last die Stromversorgung normalerweise kontinuierlich weiterarbeiten muss.

Die üblichen Stromversorgungen in moderner Elektronik sind Schaltregler. Sie nutzen meistens eine Schaltfrequenz zwischen einigen hundert kHz und wenigen MHz. Ihre Regelschleife ist so gebaut, dass sie mit einem vorgegebenen Eingangsspannungsbereich eine feste Ausgangsspannung erzeugen kann. Optimierte Energy-Harvesting-Stromversorgungen sind anders aufgebaut. Sie schalten häufig mit einer variablen Schaltfrequenz, um einen höchstmöglichen Wirkungsgrad (also minimale Verluste) bei unterschiedlichen Spannungs- und Stromverhältnissen zu erreichen. Um etwaige Störungen bei wechselnden Schaltfrequenzen auf Funkübertragungen eines Sensors zu unterbinden, muss es auch die Möglichkeit geben, das Schalten der Stromversorgung für kurze Zeit auszusetzen.

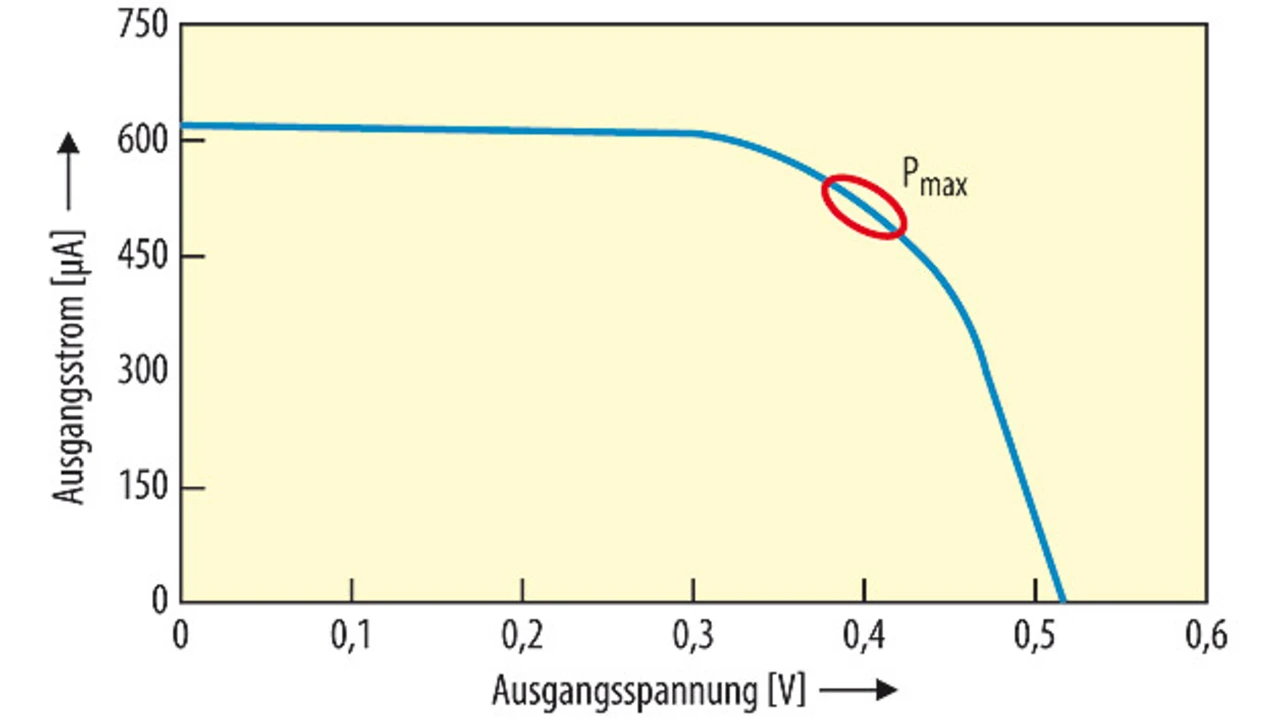

Ein weiterer Unterschied zu allgemeinen Schaltreglern besteht darin, dass ein effizienter Energy-Harvester-Stromversorgungs-IC primär die Spannung an der Quelle, also am Eingang des Schaltreglers, regelt und nicht die Ausgangsspannung. Dies ist dadurch begründet, dass übliche Energy Harvester, wie beispielsweise Solarzellen, Energiequellen mit hoher Impedanz sind. Bild 3 zeigt hierzu eine Spannungs-/Stromkurve einer typischen Solarzelle.

Wenn kein Strom aus der Solarzelle fließt, liegt die höchste Spannung an. Sobald Strom fließt, sinkt diese Spannung ab. Ab einem gewissen Scheitelpunkt bricht die Spannung sehr schnell zusammen. Um möglichst viel Energie aus der Solarzelle zu nutzen, wird das sogenannte »Maximum Power Point Tracking« (MPPT) eingesetzt. Es wird genauso viel Strom aus der Solarzelle gezogen, damit die höchste elektrische Leistung verfügbar und erhältlich ist. Bei üblichen Solarzellen liegt dieser Faktor beim 0,7- bis 0,8-fachen der maximalen Ausgangsspannung bei kleinem Stromfluss. Wenn die Solarzelle beschattet wird, kann sich die Spannungs-/Stromkurve ändern. Um dennoch immer die maximale elektrische Energie aus der Solarzelle zu erhalten, besteht die Möglichkeit, sporadisch den Stromfluss zu unterbrechen, die dann verfügbare Spannung zu messen und daraus erneut den optimalen Arbeitspunkt mit der höchsten elektrischen Leistung zu ermitteln. In diesem Arbeitspunkt wird die Schaltung dann bis zur nächsten Messung betrieben. Beispielsweise führt ein Baustein des Typs ADP5090 diese Messungen im Abstand von 16 Sekunden durch.

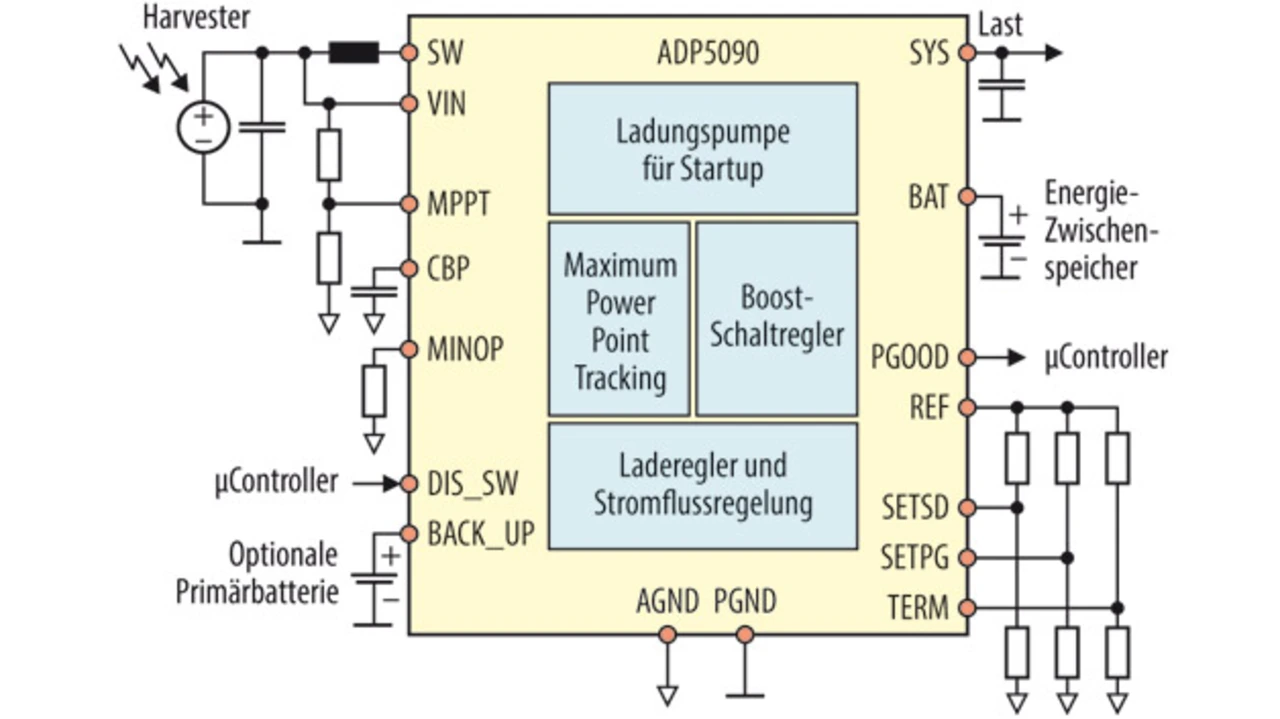

Bild 4 zeigt diesen neuen Energy-Harvesting-Stromversorgungs-Baustein von Analog Devices. Er hat einen extrem niedrigen Eigenstrombedarf von ca. 300 nA, um auch bei niedrigen Leistungen noch effizient zu arbeiten. Seine integrierte Maximum-Power-Point-Tracking-Funktion stellt sicher, dass maximale Energie aus einem Harvester entnommen wird. Seine hohe Integration in Form vielfältiger Stromversorgungs-Funktionen neben der reinen DC/DC-Wandlung sind besonders sinnvoll, da keine weiteren ICs (mit jeweils eigener zusätzlicher Stromaufnahme) von der Stromversorgung versorgt werden müssen. Es gibt auch eine »Power Good«-Funktion, welche dem System mitteilt, ob genügend Spannung anliegt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Laderegler für einen Super-Kondensator und/oder eine wiederaufladbare Systembatterie sind vorhanden. Für Systeme mit einer zusätzlichen Primärbatterie ist das Stromflussmanagement ebenfalls integriert. Solche Primärbatterien werden dort eingesetzt, wo das Energy Harvesting nicht als Ersatz einer Batterie, sondern ergänzend zur Betriebszeitverlängerung eingesetzt wird.

Eine weitere wichtige Eigenschaft einer Stromversorgung in Energy-Harvesting-Systemen ist die Fähigkeit, bei sehr kleinen Eingangsspannungen zu arbeiten. Wenn diese Schwelle der minimalen Eingangsspannung sehr niedrig ist, kann in vielen Anwendungen, gemittelt über längere Zeiträume, viel mehr Energie geerntet werden. So bei dem hier erwähnten Baustein: Wenn er eingeschaltet wird und keine Primärbatterie oder Vorladung auf dem Energiespeicher vorhanden ist, reichen bereits 380 mV an Versorgungsspannung für eine Aktivierung des Systems. Wenn eine Primärbatterie vorhanden ist oder eine Spannung von über 1,8 V auf dem Energiespeicher zur Verfügung steht, kann der ADP5090 sogar Spannungen von unter 100 mV verarbeiten. Dies ermöglicht einen Energiegewinn in Fällen, wo beispielsweise eine Solarzelle häufig mit nur wenig Licht bestrahlt wird – ein Fall, der in der Praxis häufig auftritt.

Letztlich stellt der neue Baustein also eine Stromversorgung für energieautarke Systeme dar, die mit allen heute erforderlichen Funktionen aufwartet und eine Versorgung mit maximal möglichem Wirkungsgrad realisiert.

| Frederik Dostal |

|---|

| arbeitet als Power-Management-Experte bei Analog Devices in München. Er schloss sein Studium der Mikroelektronik an der Friedrich-Alexander-Universität im Jahr 2001 in Erlangen ab. Seitdem arbeitet er in unterschiedlichen Positionen in der Halbleiterindustrie inklusive einem vierjährigen technischen Aufenthalt in Phoenix, Arizona, USA. |

Der Autor

- Stromversorgungs-IC mit 300 nA Stromaufnahme

- Mittler zwischen elektrischer Energiequelle und Verbraucher