HGPower

Trends in der Stromversorgung für E-Mobility

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Standards etablieren sich...

Dabei etablieren sich mehr und mehr Standards, welche die Mindestanforderungen, beispielsweise für einen On-Board-Lader, in elektrischer und mechanischer Hinsicht spezifizieren. Entsprechend zuverlässig, effizient aber dennoch leicht, kompakt und robust müssen diese Geräte sein – speziell im Hinblick auf Umwelteinflüsse, wie etwa Schock und Vibration, Temperatur, Kondensatbildung, IP-Schutzklasse (in der ISO 16750 definiert) oder elektrischer Art (EMV, Dump-Load). Auch der Kommunikation des Ladegerätes mit der Wallbox liegt zwischenzeitlich ein Standard zugrunde (ISO 15118).

Bei den Leistungsklassen haben sich mittlerweile Geräte mit 3,3 oder 6,6 kW als On-Board-Lader etabliert. Bei der DC-Ladung zeichnet sich indes ein Trend von den 11 kW hin zu 44 kW oder sogar 150 kW Ladeleistung als Standard ab. Je nach Anwendungsfall werden hierbei unterschiedliche Kühlkonzepte berücksichtigt. Neben flüssigkeitsgekühlten Lösungen, wie man sie häufig im Bereich der EV finden kann, kommen durchaus auch luft- oder passiv gekühlte Ladegeräte in Anwendungen wie E-Motorrädern, E-Scootern, Baumaschinen, Elektrobooten und Ähnlichem zum Einsatz.

Flexibler werden Stromversorgungen im E-Mobility-Umfeld hinsichtlich anpassbarer Protokolle und der Datenübertragungsrate (zur Ladestandskontrolle und -steuerung). Trotz großer Vielfalt bei den Anschlusssystemen haben sich Hersteller wie Tyco und Amphenol diesbezüglich am Markt bereits stark etabliert. Eine Besonderheit moderner E-Mobility-Ladesysteme ist die Möglichkeit, die Geräte über einen Master-Controller zu kaskadieren und somit die Leistung der einzelnen Ladegeräte zu bündeln.

Noch immer existieren zahlreiche Ladeinfrastrukturen mit unterschiedlichen Anschlusstypen – hier ist in der Tat noch eine weitergehende Standardisierung in den nächsten Jahren zu erwarten und auch zu erhoffen. Im Rahmen des CAN-Bus werden etwa von den Stromversorgungslösungen im Portfolio der HGPower diverse Protokolle von CAN 2.0 über CANopen bis hin zu J1939 bei Baumaschinen unterstützt.

Ambitionierte Ziele beim Ausbau

Gerade einmal rund 16.700 Ladepunkte gibt in Deutschland im Jahr 2019 – viel zu wenig, um flächendeckend eine einigermaßen sinnvollen Ladeversorgung der steigenden Zahl an E-Fahrzeugnutzer zu gewährleisten. Eine Million sollen es bis 2030 sein, so wünschen es sich die Bundesregierung und die Fahrzeugindustrie – was rechnerisch einem Zuwachs von rund 250 Stück pro Tag entspricht.

Ein ambitioniertes Ziel – doch der Aufbau einer performanten Ladeinfrastruktur mit hoher Verfügbarkeit für die Nutzer von Elektrofahrzeugen ist für die Wende zur Elektromobilität unabdingbar. Sonst kommt es angesichts stark steigender Fahrzeugzahlen insbesondere in Urlaubszeiten zu Engpässen in der Versorgung, auch wenn bereits heute eine 80-prozentige Aufladung in weniger als einer Stunde realisiert werden kann und die Zahl der Schnellladesäulen stetig wächst.

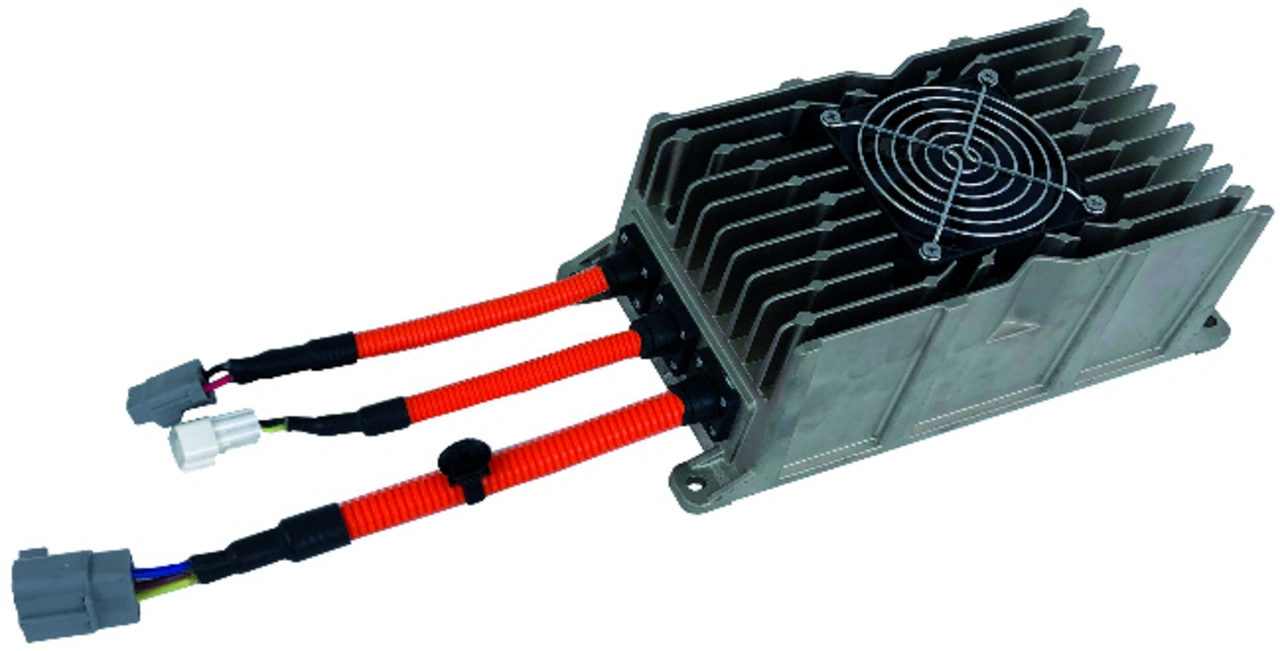

Von dieser Problematik abgesehen muss auch die erforderliche Energie für diese Ladesäulen dezentral und zuverlässig verfügbar sein – eine weitere große Herausforderung auf dem Weg zur elektrischen Mobilität. HGPower leistet seinen Beitrag zur Verbesserung der Stromversorgung in der E-Mobility durch die Vorstellung eines neuen 3,3-kW-On-Board-Laders für Hochspannungsbatteriesysteme im Bereich von 240 bis 430 V. Er arbeitet mit Eingangsspannungen von 110 bis 240 V und zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und einen Betriebstemperaturbereich von –40 bis +85 °C aus.

Einsetzbar ist das Ladegerät für eine Vielzahl von Anwendungen. Es verfügt über eine CAN-Schnittstelle und eignet sich für den Einsatz in Fahrzeugen. Sowohl der Ausgangsspannungsbereich als auch die verwendeten Steckverbinder und das CAN-Protokoll lassen sich individuell anpassen. Neben einer luftgekühlten Variante ist auch eine flüssigkeitsgekühlte Version verfügbar.

- Trends in der Stromversorgung für E-Mobility

- Standards etablieren sich...