Wechselstrombatterie

Elektronische Energiespeicherung auf dem Chip

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Funktion der kompletten Schaltungsanordnung

Für den Speicherzellenaufbau ist es erforderlich, die Verlustleistung gering zu halten. Dazu muss der Wert der integrierten Kondensatoren auf dem Substrat so groß wie möglich sein. Gleichzeitig kann auch die Frequenz der durch die Gyrator-Schaltung simulierten LC-Resonanzkreise, die auch die Frequenz für alle an die Wechselstrombatterie angeschlossenen Verbraucher vorgibt, minimiert werden. Durch die Verwendung von integrierten Kondensatoren mit relativ hohen Kapazitätswerten ist es möglich, eine Wechselstrombatterie zu schaffen, die auch zur direkten elektrischen Energiespeicherung durch Generatorspeisung eingesetzt werden kann.

Elektrisches oder magnetisches Feld

Als direkte Speicher für elektrische Energie kommen nur das elektrische oder das magnetische Feld in Frage. Die Energiebilanz ist dabei günstiger, wenn statt des elektrischen Felds ein magnetisches Feld B als Speichermedium verwendet wird. Allerdings ist es sehr aufwendig, Induktivitäten – also komplette Spulen – auf einem viellagigen Substrat zu integrieren. Somit muss hierbei im Zuge des vorliegenden Konzepts die Frage beantwortet werden, wie die Vorteile der Energiespeicherung des magnetischen und des elektrischen Feldes genutzt und gleichzeitig deren Nachteile eliminiert werden können.

Das Multi-Layer-Prinzip

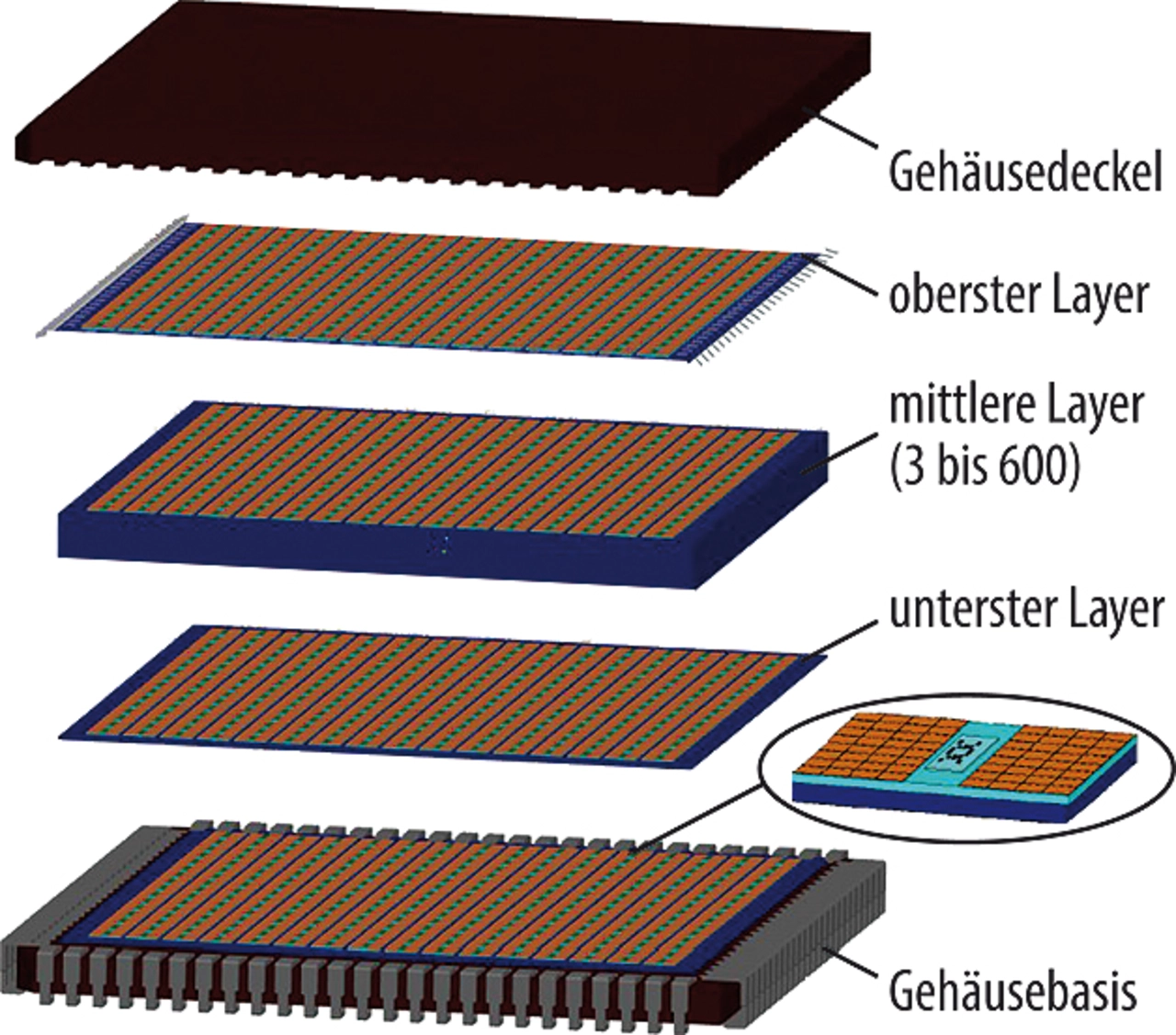

Um einen entsprechenden Speicher für elektrische Energie aufbauend auf einem integrierten Schaltkreis mit hoher Energiedichte zu schaffen, muss dieses System in einem viellagigen Substrat untergebracht werden. Bei einem Muster mit elf Lagen und einer Einzelkondensatorhöhe von 30 nm beträgt die Höhe eines Kondensators rein rechnerisch lediglich 0,33 µm.

Bild 4 zeigt die Anordnung einer Vielzahl von Speicherzellenschichten übereinander. Hier ist angedeutet, wie mit 600 Lagen eine Wechselstrombatterie auf einem Chip aufgebaut werden kann. Um jeweils größtmögliche Werte für die notwendigen integrierten Kondensatoren zu erhalten, sind diese in entsprechenden, wiederholt angeordneten Lagen aufgebaut. Die Kondensatoren sind hierbei als MIS-Kondensatoren (Metal Insulator Semiconductor) realisiert.

Der MIS-Kondensator

Beim MIS-Kondensator wird in der Regel SiO2 als Dielektrikum verwendet. Aufgrund der extrem hohen geforderten Integrationsdichte beträgt hier die Dicke der Isolationsschicht lediglich 1 bis 2 nm. Sogenannte High-k-Materialien, die heute als Isolator verwendet werden, erreichen extrem hohe Dielektrizitätszahlen εr bis zu 80. In einer möglichen Konfiguration ließen sich jeweils 2 × 64 Kondensatoren von einem Gyrator ansteuern. Diese bilden zusammen einen Resonanzkreis und so eine Grundspeicherzelle für elektrische Energie. Bei einer Chip-Grundfläche von 750 mm² beträgt die Kantenlänge des Chips weniger als 30 mm. Die Gesamthöhe des Multi-Layer-Substrats liegt trotz des Aufbaus in Form von 600 Lagen, unter Berücksichtigung von zusätzlichen Isolationsschichten unter 0,5 mm.

Zu erwartende Energiedichte

Die heutigen elektrischen Energiespeichersysteme, ob es sich nun chemische Elemente oder auch um rein kapazitive Speicherelemente handelt, können mit den fossilen Energieträgern in keiner Weise konkurrieren; diese bieten immerhin eine Energiedichte von mindestens 10 kW/kg.

Wenn nun sämtliche innovativen Technologien, wie z.B. das MaxCaps-Projekt oder auch die extensive Anwendung von viellagigen Layer-Strukturen, Anwendung finden, könnte das hier vorgestellte Konzept eine maximale Energiedichte Wd von 3,5 kWh/kg erreichen. Zum Vergleich: Die Energiedichte von Schokolade beträgt 5,2 kWh/kg. Für einen typischen Blei-Schwefel-Akku sind entsprechende Werte mit 0,031 kWh/kg anzunehmen und für einen modernen Lithium-Ionen-Akku 0,055 kWh/kg.

Literatur

[1] Patent DE833366: Halbleiterverstärker. Werner Jacobi, Siemens & Halske, Berlin.

[2] Unbehauen, R.: Synthese elektrischer Netzwerke und Filter. Oldenbourg Verlag, 1988.

[3] Schüßler, H.W.: Netzwerke, Signale und Systeme. Systemtheorie linearer elektrischer Netzwerke. Springer 1988.

|

Dietmar Dreyer |

|---|

| studierte Nachrichtentechnik in Bielefeld und war danach zehn Jahre in der Kraftwerks-Leittechnikplanung tätig. Weitere Stationen seines beruflichen Werdegangs waren die Planung eines digitalen Netzes für die Verbindung der Wasserkraftwerke entlang des Neckars sowie die Mitarbeit bei der Entwicklung von Cross-Connect-Systemen im Bereich der digitalen Synchronen Hierarchie SDH. Im Zuge seiner freiberuflichen Ingenieurtätigkeit beschäftigt er sich mit der Entwicklung und Projektierung von komplexen Halbleiterschaltungen und -netzwerken. |

Der Autor

- Elektronische Energiespeicherung auf dem Chip

- Spezifizierung des Halbleiterspeichers

- Der Gyrator als Basisbaustein

- Funktion der kompletten Schaltungsanordnung