Wechselstrombatterie

Elektronische Energiespeicherung auf dem Chip

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Der Gyrator als Basisbaustein

Das bestmögliche Prinzip einer aktiven RC-Simulation von Induktivitäten ist dasjenige des Gyrators. Es handelt sich um eine Transformationsschaltung, mit der man beliebige Impedanzen in ihre dazu äquivalenten Ersatzschaltungen umwandeln kann, also z.B. eine Induktivität in eine Kapazität.

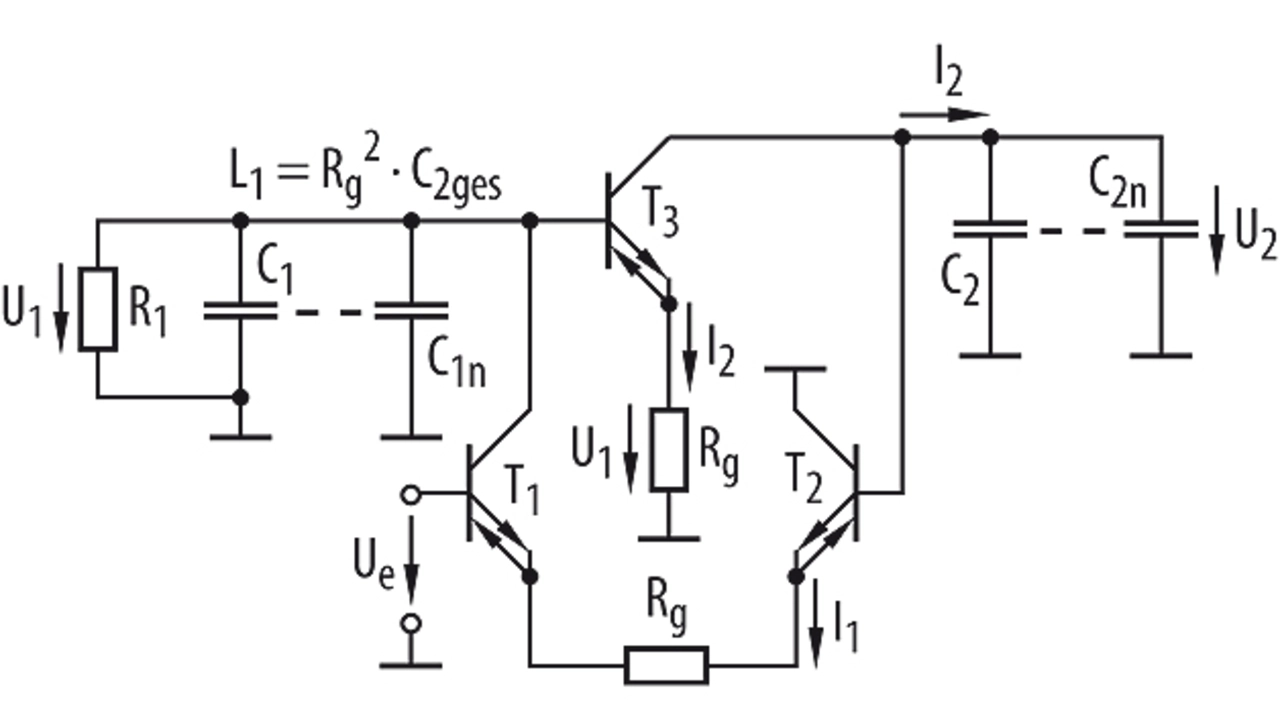

Generell werden derartige Gyratoren auf der Basis von Operationsverstärkern realisiert. Mit einem Gyrator lassen sich verlustarme Induktivitäten erzeugen. Hierbei verhalten sich die beiden freien Anschlüsse des Gyrators so, als ob zwischen ihnen eine Induktivität L1 = Rg2 · C2 läge (Bild 2). Schaltet man zu der Induktivität L1 einen Kondensator C1 parallel, erhält man einen Parallelschwingkreis.

Der Halbleiterverstärker zur Speicherung von elektrischer Energie ist nun in seiner Grundstruktur als ein Kettennetzwerk in Form von lose miteinander verschaltenden Induktivitäten aufgebaut, die die Grundlage für die Energiespeicherung auf einem Chip bilden. Aufbauend hierauf erfolgt sodann jeweils die Darstellung einer entsprechenden Induktivität durch die Verschaltung von zwei Gyratoren zusammen mit einer zusätzlichen Kapazität. Allerdings müssen in diesem Fall die Gyrations-Leitwerte beider Gyratoren übereinstimmen.

Minimierung der Verlustleistung

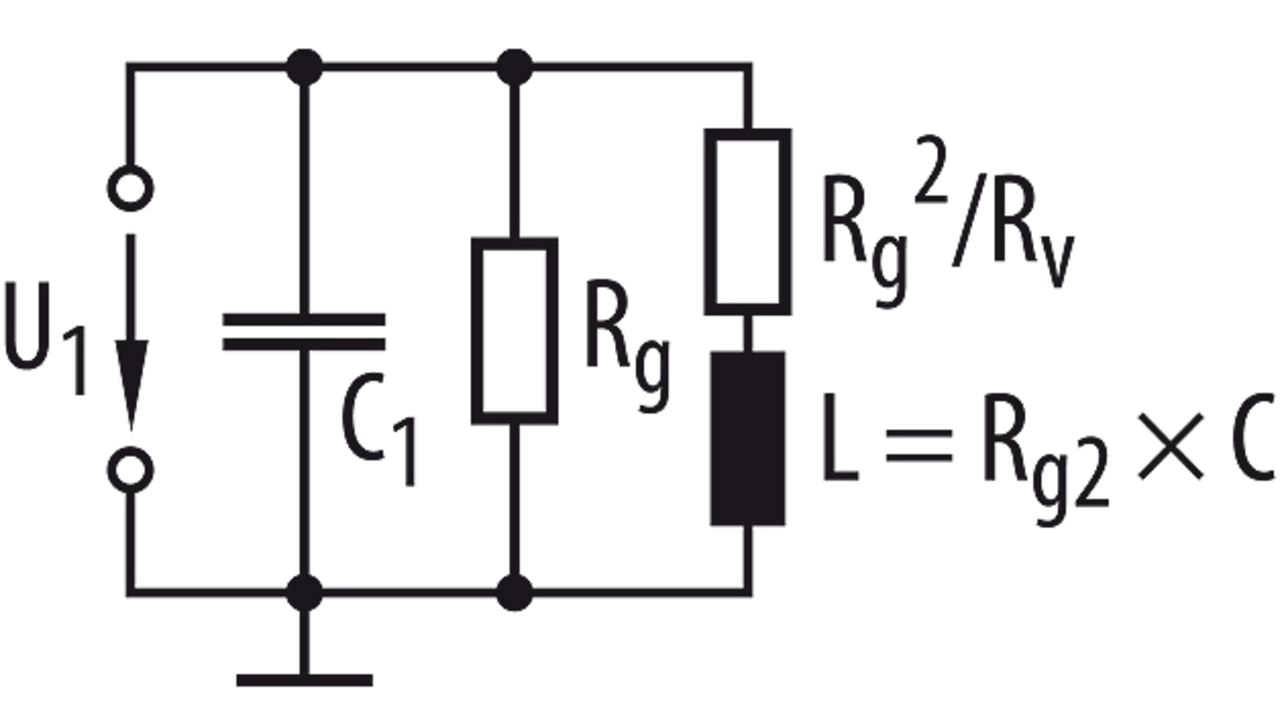

Ein wichtiger Faktor bei der Auslegung eines Halbleiterspeichers für elektrische Energie ist die Minimierung der Verlustleistung. Die Gleichung in Bild 3 besagt, dass die simulierte Induktivität L abhängig ist von dem Quadrat von Rg sowie von C. Der Widerstand Rv des abschließend zu simulierenden Parallelschwingkreises in Bild 3 muss daher zur Bildung einer Energiespeicherzelle unbedingt maximiert werden. Anders ausgedrückt: Der Wert für den Widerstand Rv ist ein Maß für die Verluste des Energiespeicherkreises.

Genügend große Kapazitätswerte

Um den vorgeschlagenen Schaltkreis realisieren zu können, muss sichergestellt sein, dass der Kapazitätswert der Kondensatoren ausreichend groß ist. Die Größe des Wertes für die auf dem Chip mit zu integrierenden Kondensatoren entscheidet über die später zu erreichende Energiedichte. Mit konventionellen integrierten Mehrschichtkondensatoren lassen sich bisher lediglich Kapazitäten von 10 bis 100 pF erreichen.

Ziel eines europäischen Forschungsprojektes im Rahmen des europäischen Programms MEDEA+ und des IKT-2020-Programms der Bundesregierung ist es, bis zu 30 % der heute auf Leiterplatten verbauten diskreten Kondensatoren generell einzusparen. Es wird erwartet, dass im Zuge dieses Forschungsprojekts die Kapazität von integrierten Kondensatoren auf bis zu 10.000 pF gesteigert werden kann.

- Elektronische Energiespeicherung auf dem Chip

- Spezifizierung des Halbleiterspeichers

- Der Gyrator als Basisbaustein

- Funktion der kompletten Schaltungsanordnung