Ladezustand von Li-Ionen-Akkus erfassen

Ein Algorithmus für alle Zellen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Vergleich der Modelle

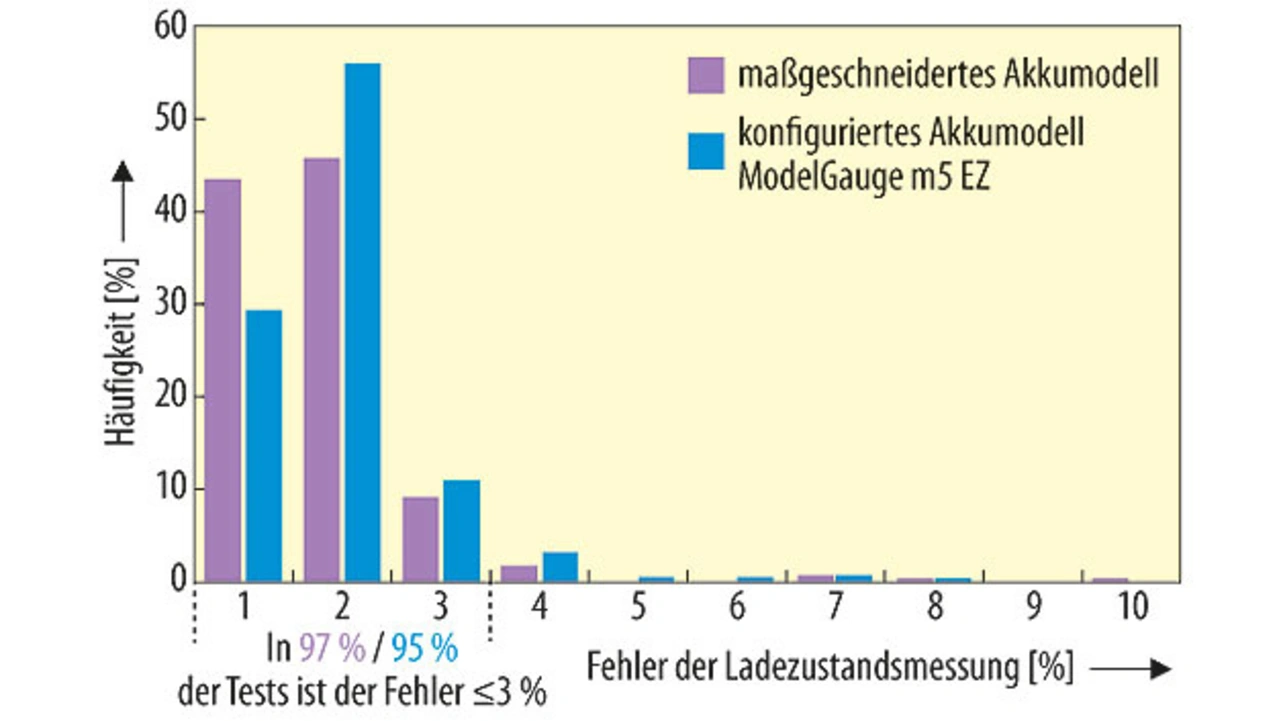

Maxim hat eine große Datenbank für Akkus entwickelt. Diese umfasst alle Zelleigenschaften und das Verhalten unter einer Vielzahl von Testbedingungen, die den Anwendungsfällen der Kunden entsprechen. Damit kann Maxim jede Verbesserung im Ladezustands¬algorithmus validieren – indem der Algorithmus mit den realen, zuvor gesammelten Daten getestet wird. Mit Hilfe dieser Daten hat Maxim die Leistungsfähigkeit des neuen EZ-Algorithmus an über 300 Akkus unterschiedlicher Größe analysiert und die Abweichungen der Ergebnisse in einem Histogramm zusammengefasst (Bild 2). Es zeigt, dass bei Raumtemperatur und darüber in mehr als 94 % der Testfälle der Ladezustand (SOC) mit einem Fehler von weniger als 3 % ermittelt wurde. Diese Testfälle schließen bestimmte Zellentypen aus, von denen bekannt ist, dass sie hinsichtlich der Relation zwischen Leerlaufspannung und Ladezustand von den konventionellen und populären Typen abweichen. Die Ergebnisse sehen zwar sehr gut aus, doch wie viel Leistungsfähigkeit geht gegenüber einem Modell verloren, das individuell auf den jeweiligen Akku maßgeschneidert wurde?

Das Histogramm in Bild 3 vergleicht ein EZ-Modell mit einem auf den jeweiligen Akku exakt abgestimmten Modell. Mit dem auf den Akku abgestimmten Modell lässt sich, im Vergleich zum parametrierbaren EZ-Modell, in einer höheren Anzahl von Testfällen eine Genauigkeit von 1 % erreichen. In der Summe aller Testfälle mit bis zu 3 % Fehler zeigt sich jedoch, dass das EZ-Modell 95 % der Testfälle abdeckt, wogegen mit individuell maßgeschneiderten Modellen mit 97 % der Testfälle nur wenig mehr erreicht wird. Unter Berücksichtigung des zusätzlichen Aufwands, der Ressourcen und der Zeit, die für die Erstellung eines speziell auf einen Akku maßgeschneiderten Modells erforderlich sind, erscheint das EZ-Modell durchaus attraktiv.

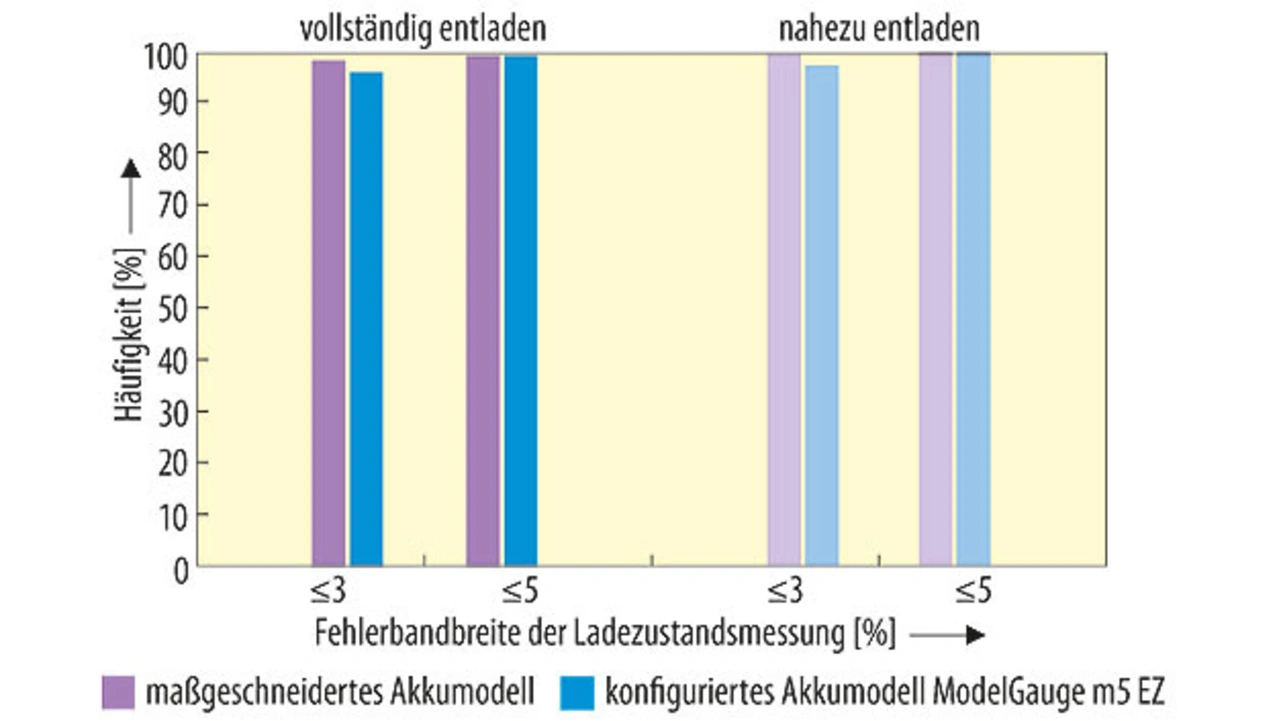

Alternativ kann das einfach zu parametrierende EZ-Modell auch anhand der Fehlerbandbreite, die für das jeweilige zu entwickelnde Gerät vorgegeben und erlaubt ist, mit dem individuell ermittelten Akkumodell verglichen werden. Bild 4 zeigt den Vergleich zwischen zwei Fehlerbandbreiten: <3 % und <5 %.

Anstatt einfach den größten Fehler zwischen 0 % und 100 % Ladezustand (SOC) zu suchen, sollte der Entwickler besser den Fehler in der Nähe des Entladezustands betrachten, z.B. 10 % (SOC), wo es wirklich auf eine genaue Ladezustandsmessung ankommt. Wenn der Akku zu etwa 50 % geladen ist und die Ladezustandsmessung 40 % oder 60 % (10 % Fehler) anzeigt, wird wahrscheinlich nichts passieren, da die Akkuüberwachung an diesem Punkt keine kritischen Entscheidungen zu treffen hat. Wenn der Akku jedoch auf 10 % entladen ist und die Ladezustandsmessung 5 % anzeigt, dann werden die meisten Geräte höchstwahrscheinlich vorzeitig he¬runterfahren und die Ladung im Akku kann nicht vollständig genutzt werden. Wenn andererseits der Akku nur zu etwa 5 % geladen ist und die Ladezustandsmessung 10 % (SOC) anzeigt, dann wird das Gerät den Akku wahrscheinlich vollständig entladen und für den Anwender unerwartet abschalten – ohne Daten durch planmäßiges Herunterfahren sichern zu können. Beides, sowohl die verkürzte Laufzeit als auch das unangekündigte, abrupte Abschalten, wird von Anwendern negativ empfunden.

Stellt die Anwendung hohe Anforderungen und wird bei niedrigen Temperaturen um 0 °C eine hohe Genauigkeit benötigt, dann zeigt die Analyse bei einer SOC-Fehlerbandbreite von <5 % fast die gleichen Ergebnisse bei beiden Akkumodellen.

- Ein Algorithmus für alle Zellen

- Vergleich der Modelle

- Selbstlernender Algorithmus