Praxisnahe Simulation von Batterien

Batterieemulation verkürzt Testzeit

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Modellierung einer Batterie

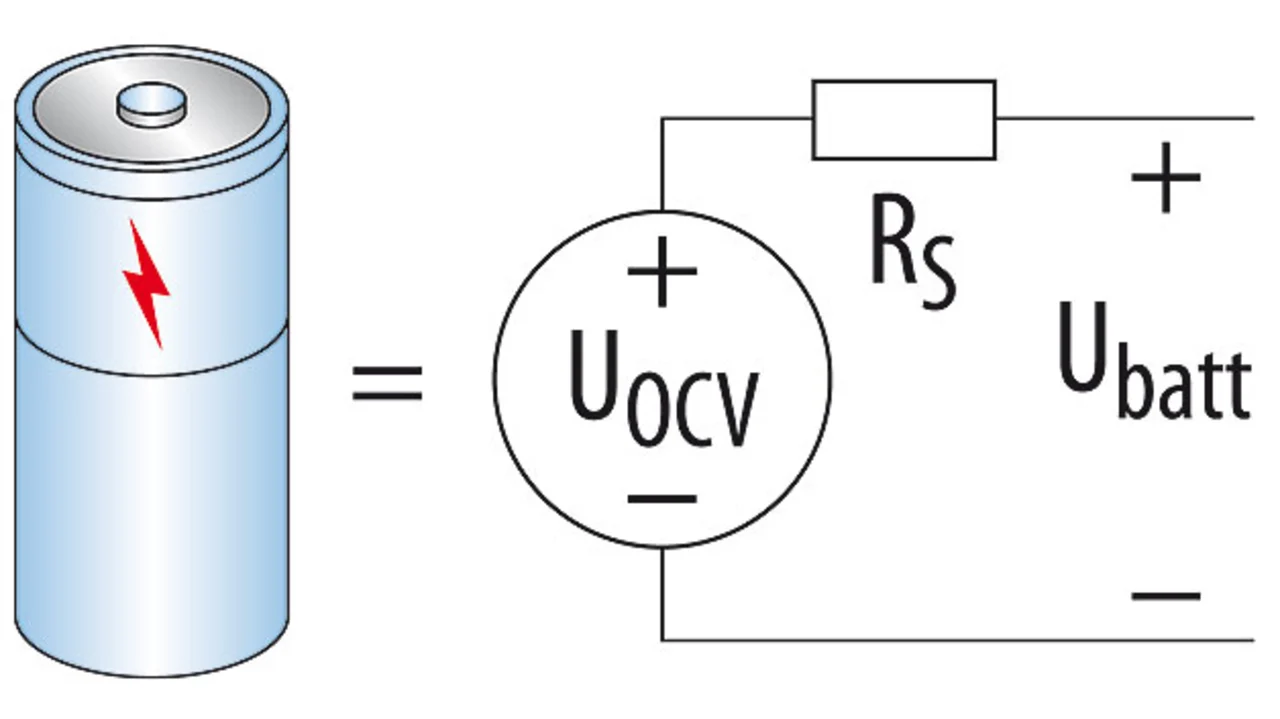

In vielen Laboren werden Batterieemulatoren mittels einer DC-Spannungsquelle und einer elektronischen Last aufgebaut. Betrachtet man das Ersatzschaltbild einer Batterie (Bild 2) im stationären Zustand, so wird schnell klar, dass ein solcher Aufbau keinen guten Batteriesimulator ergeben kann.

Eine Batterie kann als Spannungsquelle mit einem Serienwiderstand modelliert werden. In den Batterietestsystemen der Serie 9200 von NH Research ist dieses Batteriemodell fest hinterlegt und es lassen sich entsprechend Batterien emulieren.

Basierend auf dem gezogenen oder aufgenommenen Strom passt das System die Terminalspannung UBatt kontinuierlich an:

UBatt = UOCV + RS · ICharge (1)

Sowohl die Spannung als auch der Serienwiederstand lassen sich am Gerät programmieren, sodass der gewünschte Batteriezustand per Knopfdruck eingestellt werden kann.

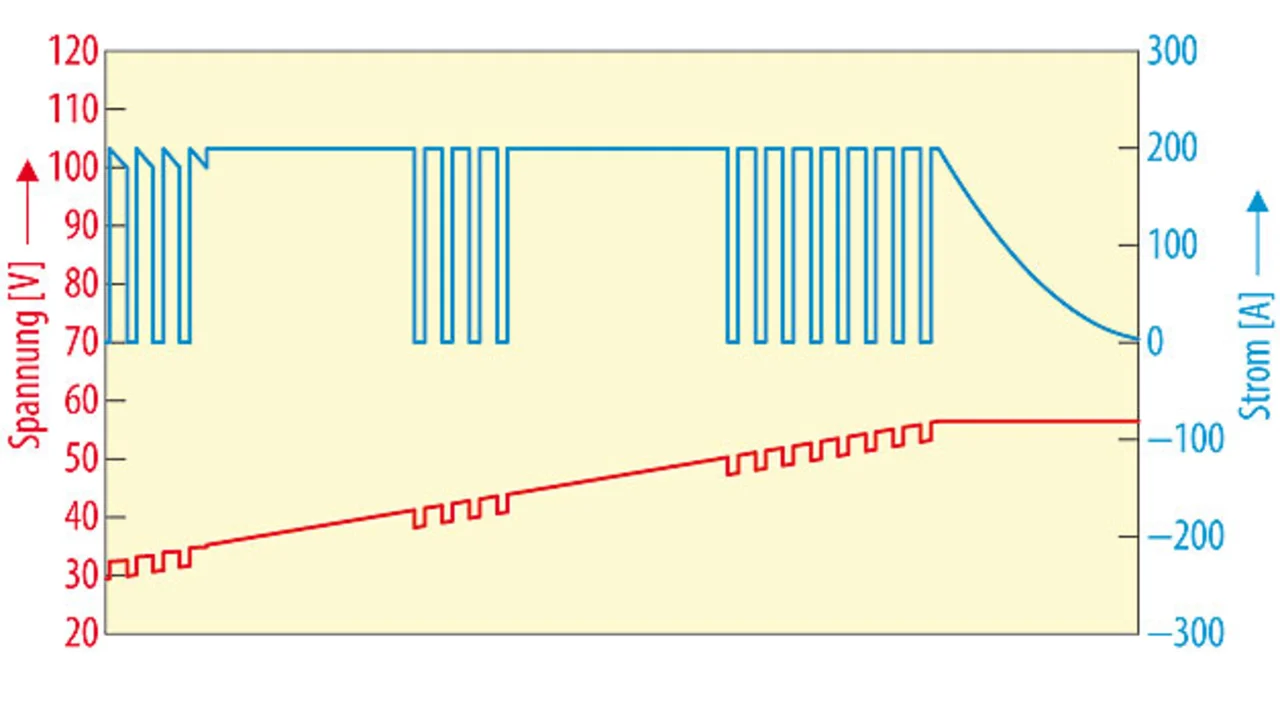

Dem Gerät können Slew Rates vorgegeben werden, mit denen die verschiedenen Parameter mit einer definierten Geschwindigkeit verändert werden können. So kann etwa die Spannung langsam hochgefahren werden, um das Laden einer Batterie zu emulieren. In Bild 3 ist eine solche Batterieemulation beim Test eines Ladegeräts gezeigt. In dem gezeigten Beispiel prüft das Ladegerät von Zeit zu Zeit durch eine Reduktion des Ladestroms, ob die Batterie korrekt geladen wird. Die Terminalspannung sinkt hierdurch leicht ab. Schön zu sehen ist der Übergang vom Konstantstrom- in den Konstantspannungsmodus.

Mit diesem recht simplen Ansatz lassen sich beispielsweise die Umschaltpunkte einer im Ladegerät hinterlegten Kennlinie zuverlässig ermitteln.

Bei komplexeren Fragestellungen kann es sinnvoll sein, ein reales Batterieverhalten genauer zu emulieren als mit dem oben beschriebenen Ansatz. Wie dies mit der 9200er-Serie möglich ist, soll im Folgenden beispielhaft für die Emulation des Ladeverhaltens einer Bleisäurebatterie beschrieben werden. Um das Verhalten der Batterie näher an die Realität anzupassen, bietet es sich an, die Modellparameter in Abhängigkeit vom Ladezustand (SoC) zu verändern:

UBatt = UOCV(SoC) + RS(SoC) · ICharge (2)

Näherungsweise entspricht der Ladezustand der ab einem gewissen Anfangsladezustand eingeladenen Ladungsmenge normiert auf die Kapazität der Batterie. Ein Ladezustand größer 100 % bedeutet in der Modellannahme, dass fast keine Ladung mehr erfolgt und die eingebrachte Energie ab ca. 105 % nur noch zu Erwärmung und Wasserzersetzung führt. In erster Näherung kann bei einer Bleisäurebatterie ein linearer Zusammenhang zwischen Ladezustand und Leerlaufspannung UOCV angenommen werden. Ab 100 % SoC kann die Leerlaufspannung UOCV als konstant betrachtet werden.

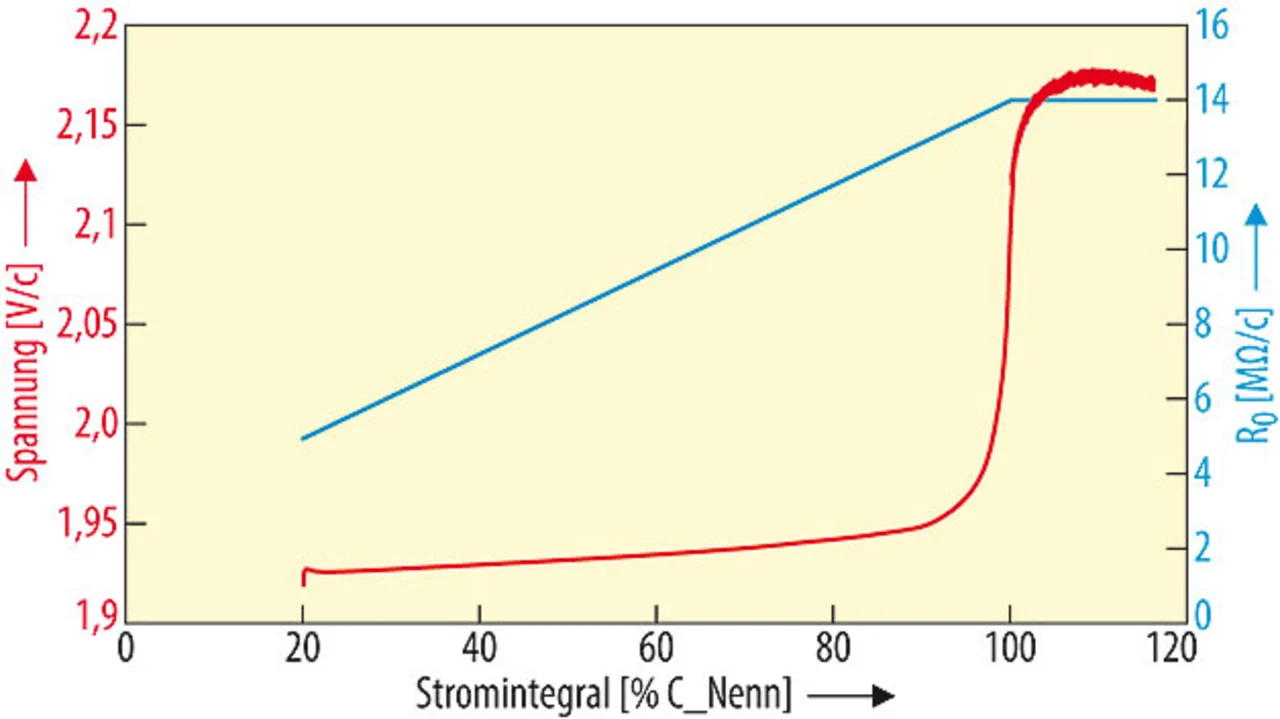

Der Serienwiderstand RS kann dann beispielweise aus einer einmalig aufgenommen Ladekurve (Bild 4) bestimmt werden.

Bis etwa 90 % SoC steigt die Spannung nahezu linear an, um dann bis etwa 98 % SoC in etwa konstant zu bleiben. Dies ist der Bereich, wo das Ladegerät von Konstantstrommodus auf Konstantspannungsmodus umgeschaltet hat. Ab etwa 98 % SoC sieht man, dass das Ladegerät wieder auf Konstantstrommodus zurückgeschaltet hat. Die Spannung steigt in diesem Bereich stark an, um dann jenseits von 100 % SoC konstant zu werden. In diesem Bereich ändern sich die physikalischen Prozesse in der Batterie.

Benutzt man die Strom- und Spannungskennlinien aus Bild 4, um RS zu berechnen, so ergibt sich die in Bild 5 dargestellte rote Kurve.

Während der Serienwiderstand im Bereich bis etwa 98 % SoC nur leicht und linear ansteigt, ist oberhalb dieser Schwelle eine starke Zunahme zu sehen. Im linearen Bereich funktioniert die oben beschriebene, in der NH Research 9200 eingebaute Batteriesimulation hervorragend. Um auch in dem Bereich, in dem der Serienwiderstand nicht mehr linear ist, gute Simulationsergebnisse zu erzielen, muss die Maschine extern angesteuert werden. Dies kann durch die NH Research Software Suite Enerchron, durch LabVIEW, Matlab oder jede andere geeignete Programmierumgebung passieren.

Zunächst werden für einen gegebenen SoC-Serienwiderstand RS und UOCV vorgegeben. Mit der Stromantwort des Systems wird der nächste SoC ermittelt, anschließend werden wieder RS und UOCV für diesen eingestellt. Mit diesem Prozess lässt sich eine Batterie sehr realitätsnah emulieren.

Simulation und Test von Ladegeräten

Viele Produktentwickler stehen heute vor der Herausforderung, Elektronik testen zu müssen, die in Batterien speist. Häufig ist der Test mit realen Batterien zeitaufwändig, kostenintensiv und erfordert spezielles Fachwissen bei den Mitarbeitern, die solche Tests durchführen.

Mit der NH Research 9200 können Batterien realitätsnah emuliert werden. Der Serienwiderstand lässt sich durch Aufnahme einer realen Batterieladung ermitteln. Dies kann zu einer effizienten Batterieemulation genutzt werden.

- Batterieemulation verkürzt Testzeit

- Modellierung einer Batterie

- Batterietestsystem 9200 von NH Research