Evolution des smarten Fahrlichts

Von segmentierten Lichtern zu Pixel-Matrix-Scheinwerfern

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Pixel-Matrix-Achitektur: Vor- und Nachteile

Auf der Versorgungsseite dient solchen Systemen ein einfacher Abwärtswandler als Spannungsvorregler, der die Anoden-Busspannung herabsetzt und ausbalanciert. Bei höheren Strömen kann dieser auch als Multiphasenwandler ausgelegt werden, um Baugröße, Verluste und leitungsgebundene Störungen und damit die Eingangsfilter zu verringern. Auf der LED-Seite hingegen bleibt die Anzahl der benötigten Zusatzbauteile weitgehend gleich, da in beiden Schaltungen für jede LED ein Schalter notwendig ist, welcher in der Seriell-Matrix nur zum Ein- und Ausschalten und in der Parallel-Matrix als Linearregler verwendet wird.

Der wesentliche Nachteil der parallelen Ansteuerung liegt in der Höhe des benötigten Versorgungsstroms. Bei 100 LEDs mit durchschnittlich 200 mA Vorwärtsstrom ergeben sich auf der Versorgungsleitung Ströme von circa 20 A bei circa 3 V. Diese Ströme von einer entfernten Steuerplatine über Zuleitungen zur Matrixzelle hin und wieder zurück zu führen ist nicht praktikabel. Wird die Steuerplatine jedoch direkt an der Matrix-Einheit platziert, so dass die Länge der Anodenleitung auf wenige Zentimeter verkürzt werden kann, sind die Zuleitungsverluste sehr gering und die Vorteile der effizienteren Vorreglerstufe mit geringerem Platzbedarf und geringeren Kosten überwiegt klar.

Als weiterer Nachteil dieser Architektur wird oft die zusätzlich erzeugte Verlustleistung an den Linearstufen zwischen LEDs und Masse genannt. Allerdings können diese durch intelligente Regelung der Busspannung zur Laufzeit weitgehend minimiert werden, indem die höchste Vorwärtsspannung über einer der Linearstufen plus ein kleiner Offset zur Erhaltung des dynamischen Regelbereichs als Zielwert angesetzt wird. Um optische Einflüsse auszuschließen, wird diese Adaption als relativ langsamer Zusatzregler implementiert.

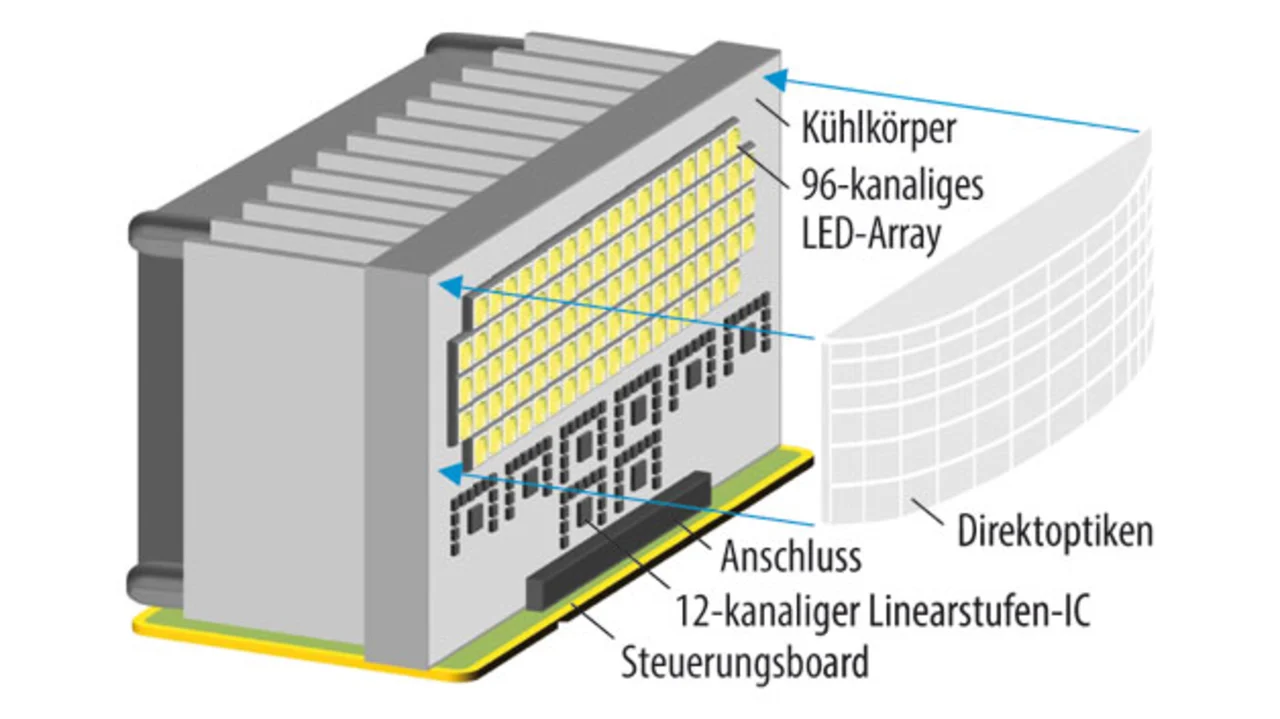

Unter Einbeziehung dieser Optionen besteht die Möglichkeit, ein kompaktes, preisgünstiges Standard-Modul zu entwickeln, das mit minimalen Modifikationen in verschiedensten Fahrzeugmodellen eingesetzt werden kann (Bild 6).

„Intelligente“, segmentierte Fahrlichter werden mit fallenden LED-Preisen stetig attraktiver. Durch die stark ansteigenden Volumen betreten immer mehr Silizium-Hersteller die Bühne, wodurch auch neue, angepasste ICs auf dem Markt eingeführt werden, die die Optimierung der Treiberelektronik stetig vereinfachen. Der derzeitige Trend hin zur Einzel-LED-Steuerung ist dabei nicht nur auf Fahrlichter begrenzt, sondern findet seinen Weg auch in aktive Fahrtrichtungsanzeiger, Tagfahrlichter sowie Rückleuchten auf OLED-Basis.

Durch die hohen und im Hinblick auf die gewünschte Gestaltungsfreiheit sehr unterschiedlichen Anforderungen in allen Teilbereichen einer Lichteinheit dürfte sich der Markt allerdings noch über einige Jahre hinweg weiterentwickeln, bevor einheitliche Standards entstehen.

| Andreas Reiter |

| ist Global Specialist Group Leader Power & Lighting bei Microchip Technology Inc. Nach seinem Studium der Medizintechnik in München startete er 2000 seine Karriere als Entwicklungsingenieur in der Automatisierungsindustrie. Seit 2010 ist Reiter bei Microchip verantwortlich für die anwendungsorientierte Entwicklung intelligenter, vollständig digitaler Regelungsmethoden für die Leistungselektronik. |

- Von segmentierten Lichtern zu Pixel-Matrix-Scheinwerfern

- Streifenmatrix-Scheinwerfer und Pixelmatrix-Scheinwerfer

- Serielle Arrays versus Parallelansteuerung

- Pixel-Matrix-Achitektur: Vor- und Nachteile