LED-Schaltungen mit AC-Ansteuerung

Direkt und flimmerfrei mit 230 V

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Störendes Flimmern vermeiden

An dieser Stelle soll auf den Aspekt des flimmerfreien Lichts näher eingegangen werden. Gerechterweise sollte man darauf hinweisen, dass auch Leuchtstoffröhren, die mit KVG oder VVG betrieben werden, mit 100 Hz flackern und sich bei niederen Umgebungstemperaturen die Lichtleistung verringert. Leuchtstofflampen, die mit EVG betrieben werden, darunter Energiesparlampen, werden mit 44 bis 50 kHz getaktet, so dass ein Flimmern der Leuchtmittel im Normalfall nicht auftritt. Die Realität sieht aber etwas anders aus.

Es wird zwar mit einer höheren Schaltungsfrequenz gearbeitet, aber die Ladekondensatoren sind aus Kostengründen häufig zu klein dimensioniert. Dadurch wird die Hochfrequenzschaltung in der Lampe mit einer stark pulsierenden Spannung versorgt. Diese Pulsation bewirkt eine Helligkeitsmodulation im abgegebenen Licht, weshalb diese Lampen einen ziemlich großen 100-Hz-Flimmeranteil besitzen. Bei den auf dem Markt erhältlichen AC-Schaltungen bestehen erhebliche Unterschiede bezüglich des Flimmerverhaltens.

Bei der Beurteilung der zeitlichen Gleichmäßigkeit als Gütekriterium der Beleuchtung müssen schnelle und langsame Veränderungen differenziert betrachtet werden. Unter schnellen Veränderungen ist die zeitliche Welligkeit des abgegebenen Lichts aufgrund pulsierender Schwankungen der Einspeisung zu verstehen. Ob diese Welligkeit als störend empfunden wird, entscheidet die Flimmerverschmelzungsfrequenz des Auges.

Liegt die Frequenz der Lichtwelligkeit oberhalb dieser Verschmelzungsfrequenz, so ist sie für das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmbar. Diese Grenzfrequenz, bei der periodisch wiederkehrende Reize gerade als ein Reiz empfunden werden, heißt Flimmerverschmelzungsfrequenz und liegt zwischen 10 und 70 Hz. Man spricht hier von Pulsation. Unterhalb der Verschmelzungsfrequenzgrenze ist die Welligkeit als störendes Flimmern bemerkbar. Das Auge ist hierfür besonders im peripheren Gesichtsfeld empfindlich. Bei schnell bewegten Objekten wie zum Beispiel einer Drehbank kann es außerdem zu stroboskopischen Effekten kommen.

Dagegen können langsame Veränderungen der Beleuchtung die menschliche Psyche positiv beeinflussen. Erst langsam gewinnt die Variabilität der Beleuchtung durch künstliches Licht im Innenraum als Gütemerkmal mehr und mehr an Bedeutung. Monotone und auf Dauer ermüdende konstante Beleuchtung hat keinen förderlichen Einfluss auf die Konzentration.

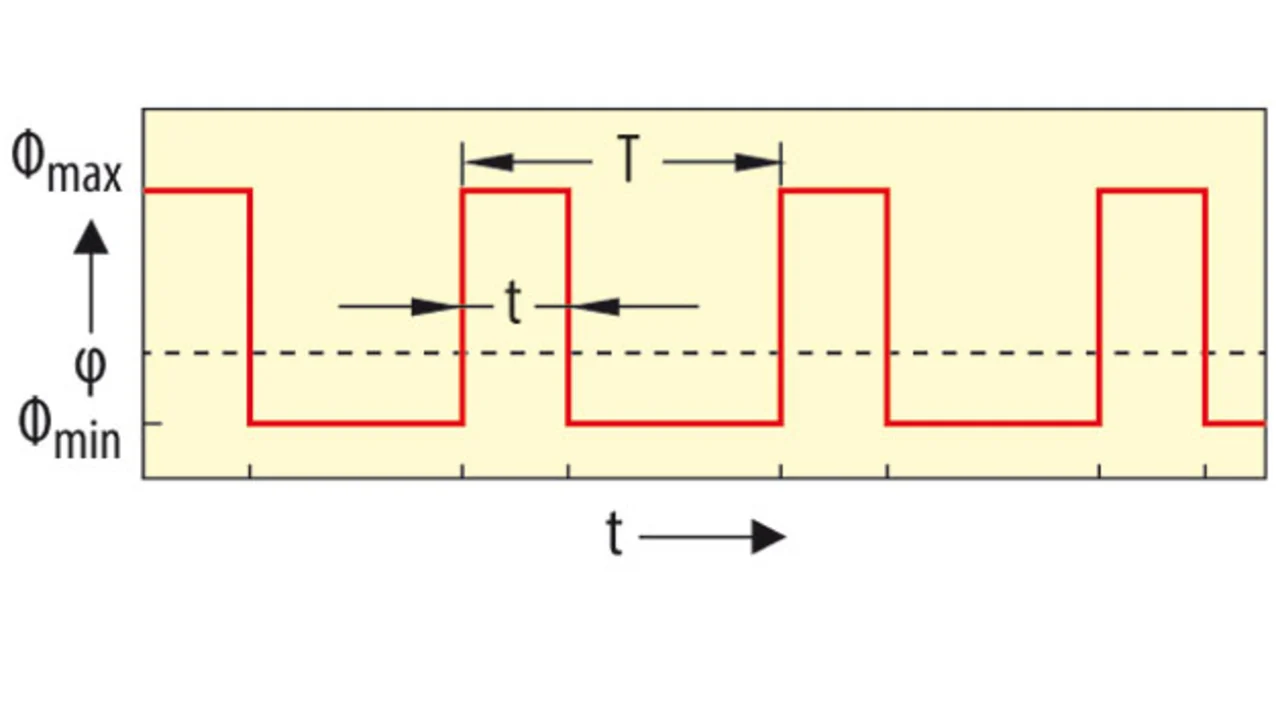

Beim Dimmen der LEDs mit einem standardmäßigen Pulsweitenmodulationsverfahren entsteht eine erhebliche Lichtwelligkeit WLED, die in einem periodischen Flimmern resultiert (Bild 3). Es gilt dabei WLED=(Φmax – Φmin)/Φmittel mit dem Lichtstrom Φ und 1 ≤ WLED < ∞.

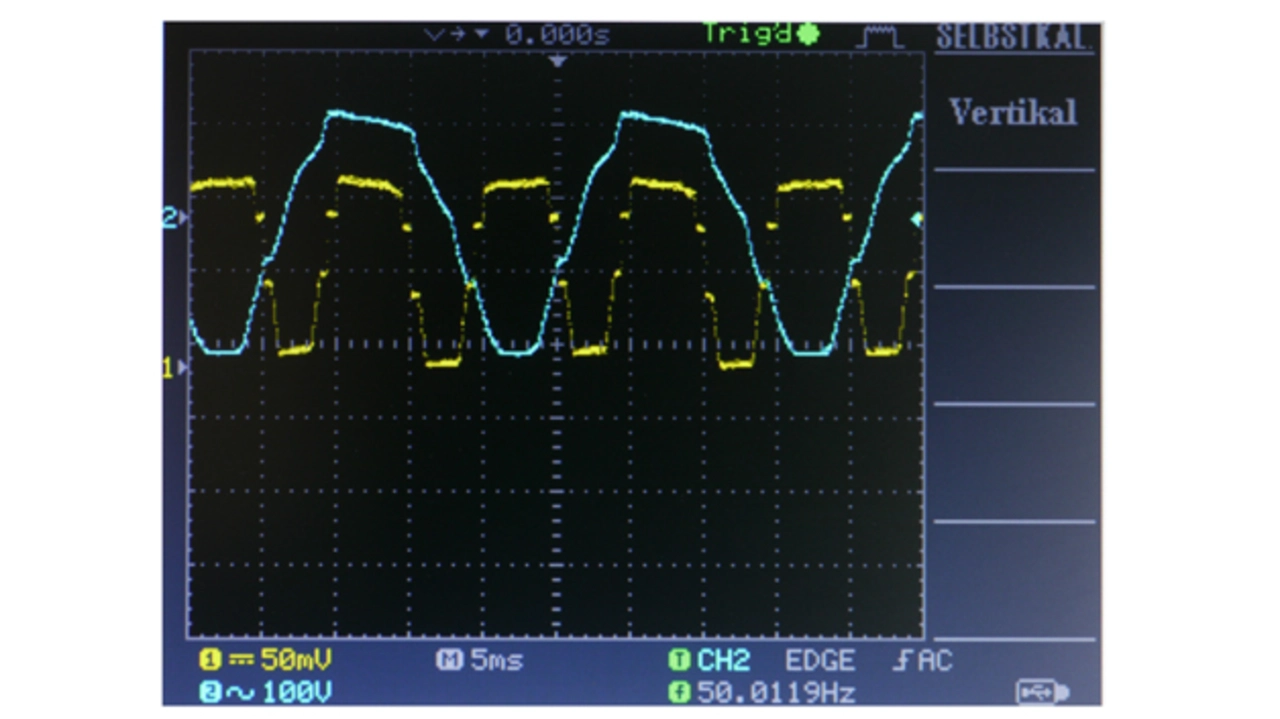

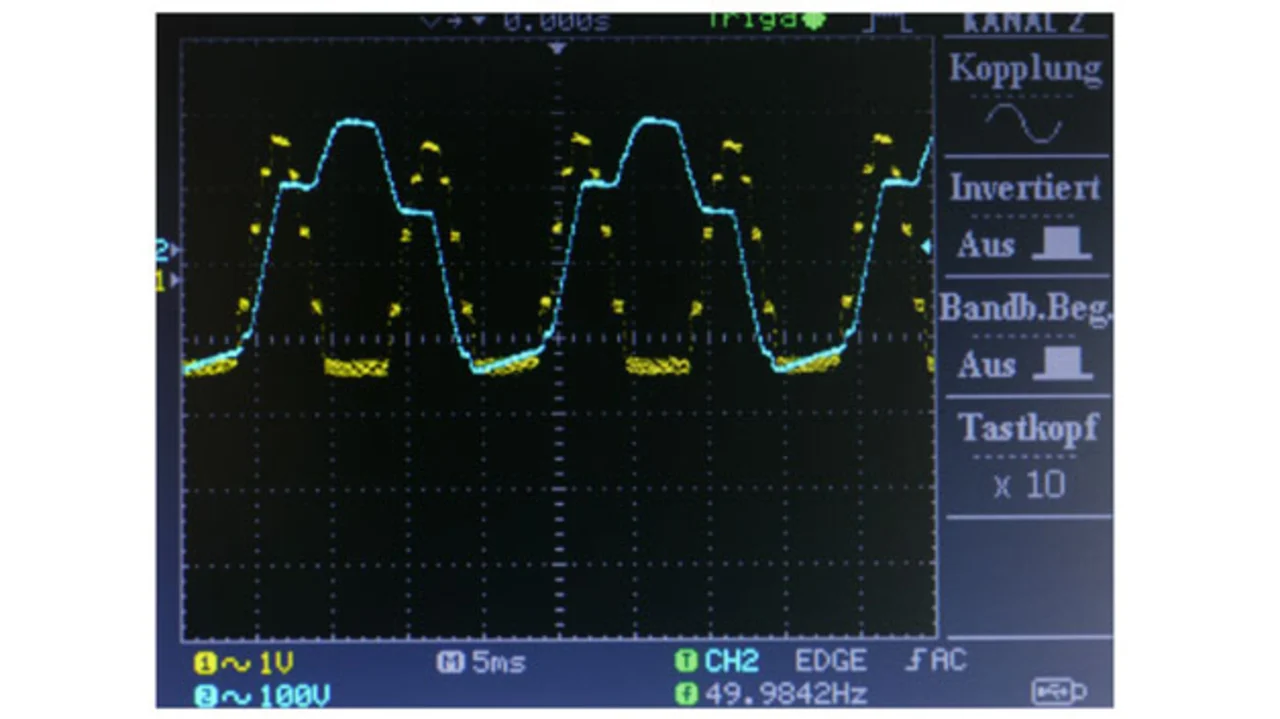

Das bedeutet, dass zwei Kriterien für als angenehm empfundenes Licht wichtig sind: Die Taktfrequenz der LEDs muss oberhalb der Flimmerverschmelzungsfrequenz liegen. Bei der AC-Direktansteuerung mit dem IC EL01 beträgt die Frequenz 100 Hz und liegt somit über der Flimmerverschmelzungsfrequenz. Zudem sollte der Lichtverlauf möglichst gleichmäßig sein. Ein trapezförmiger Lichtverlauf erzeugt ein als ausgewogen wahrgenommenes Lichtbild, während keilförmige Lichtspitzen als störend empfunden werden (Bild 4).

- Direkt und flimmerfrei mit 230 V

- Störendes Flimmern vermeiden

- Schaltungen realisieren