Automotive

Ansteuerung von RGB-LEDs im Automobil

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Technische Herausforderungen für ein „Ambient Lighting“-System

Um die Anforderungen von „Ambient Lighting“-Systemen zu erfüllen, werden RGB-LEDs eingesetzt, um nicht nur weißes Licht, sondern auch verschiedene Farbtönungen zu erzeugen. Auch ein Dimmen der LEDs muss möglich sein, ohne dass sich der Farbton des Lichtes verändert.

LEDs haben im Allgemeinen folgende Eigenschaften:

Das emittierte Licht ist in Farbton und Helligkeit temperaturabhängig.

LED-Produktionschargen können unterschiedliche Farbeigenschaften aufweisen, die als Binning bezeichnet werden.

LEDs altern, das heißt die Lichtausbeute wird über die Betriebsdauer geringer.

Um diese Effekte in der Applikation zu kompensieren, bedarf es eines Mikrocontrollers, der neben den Steuerungsaufgaben für die LED auch weitere Aufgaben wie Buskommunikation zum Beispiel über LIN vornehmen kann. LIN ist hier ein geeignetes Netzwerk, welches zum einen kostengünstig und einfach zu realisieren ist und zum anderen die Möglichkeiten für Autoadressierung (SNPD) der Netzwerkknoten und Diagnose bietet.

Der Mikrocontroller

Ein geeigneter Mikrocontroller-Kern kann ein 16- oder 32-bit-Kern sein (z.B. MSP430 oder ARM M0), der mit einer Taktfrequenz im Bereich von 16 bis 25 MHz betrieben wird. Ein Programmspeicher von 16 bis 32 KB wird benötigt, um die Software-Komponenten wie LIN-Software-Treiber, Regelung der Temperaturkompensation, Regelung der Helligkeit, Anpassung des Binning, Ausgleich des Alterungseffekts und die Diagnose-Software unterzubringen. Ein nichtflüchtiger EEPROM ist notwendig, um Korrekturwerte für das Binning individuell pro Netzwerkknoten abspeichern zu können, aber auch um einen Echtzeitzähler unterzubringen, der die Betriebsstunden der LED registriert und die Alterungskompensation vornimmt. Ein Hardware-LIN-Modul oder eine UART-Schnittstelle mit LIN-Software-Treiber ist notwendig, um eine Kommunikation als LIN-Slave mit dem LIN-Bus des Hauptsteuergerätes zu unterstützen.

Um die Helligkeit und die Farbe der LEDs zu steuern und zu kompensieren, wird ein Zeitgeber mit mindestens drei PWM-Ausgängen benötigt, um jede LED individuell ansteuern zu können. Die Auflösung des Zeitgebers sollte <100 ns sein, um Farbänderungen bei geringer Helligkeit kompensieren zu können. Die PWM-Grundfrequenz sollte im Bereich einiger 100 Hz liegen.

Ein A/D-Umsetzer mit 10 bit Auflösung ist von Vorteil, um die Durchlassspannung der LEDs zu messen und über die Temperaturabhängigkeit der Durchlassspannung die LED-Temperatur zu berechnen. Er sollte genügend schnell sein, um auch bei geringer Aussteuerung der LED noch einwandfreie Messergebnisse liefern zu können.

Auch „Low Power“-Modi sollten seitens des Mikrocontrollers vorhanden sein, da es sein kann, dass die Netzwerkknoten an Klemme 30 angeschlossen sind und somit nur eine sehr geringe Stromaufnahme haben dürfen: in der Regel zwischen 10 und 50 μA pro Knoten.

Die LED-Treiber

Es werden mindestens drei LED-Treiber benötigt, um die drei LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau anzusteuern. Für die LEDs, welche für „Ambient Lighting“-Applikationen verwendet werden, reichen Stromquellen mit 20 bis 30 mA Maximalstrom aus. Für einige Anwendungen ist es hilfreich, einen weiteren LED-Treiber zur Verfügung zu haben, um etwa eine weitere LED mit weißem Licht anzusteuern, welche für Beleuchtungsaufgaben wie die Beleuchtung des Einstiegs oder der Seitentasche Verwendung finden kann. Auch eine Leselampe ließe sich hiermit realisieren.

Meistens liegt der Gesamtstrom deutlich unter 30 mA, da sich ein weißes Licht aus der Zusammensetzung der Farben Rot, Grün und Blau ergibt. Blau bietet die geringste Lichtausbeute, daher ist der Strom durch die LED hier am höchsten. Bei Grün und Rot sind die Ströme wegen der höheren Lichtausbeute geringer. Idealerweise betreibt man die LEDs mit einer Konstantstromquelle, um eine konstante Helligkeit über Spannungsschwankungen zu erzielen. Eine grobe Voreinstellung des Stroms kann mit einer Auflösung von 5 bit realisiert werden. Auch sollte der Spannungsabfall über der Stromquelle möglichst gering sein, damit eine minimale Versorgungsspannung von 6 V unterstützt werden kann. Natürlich spielt hier auch die Genauigkeit der Stromquelle eine Rolle.

Der LIN-Bus

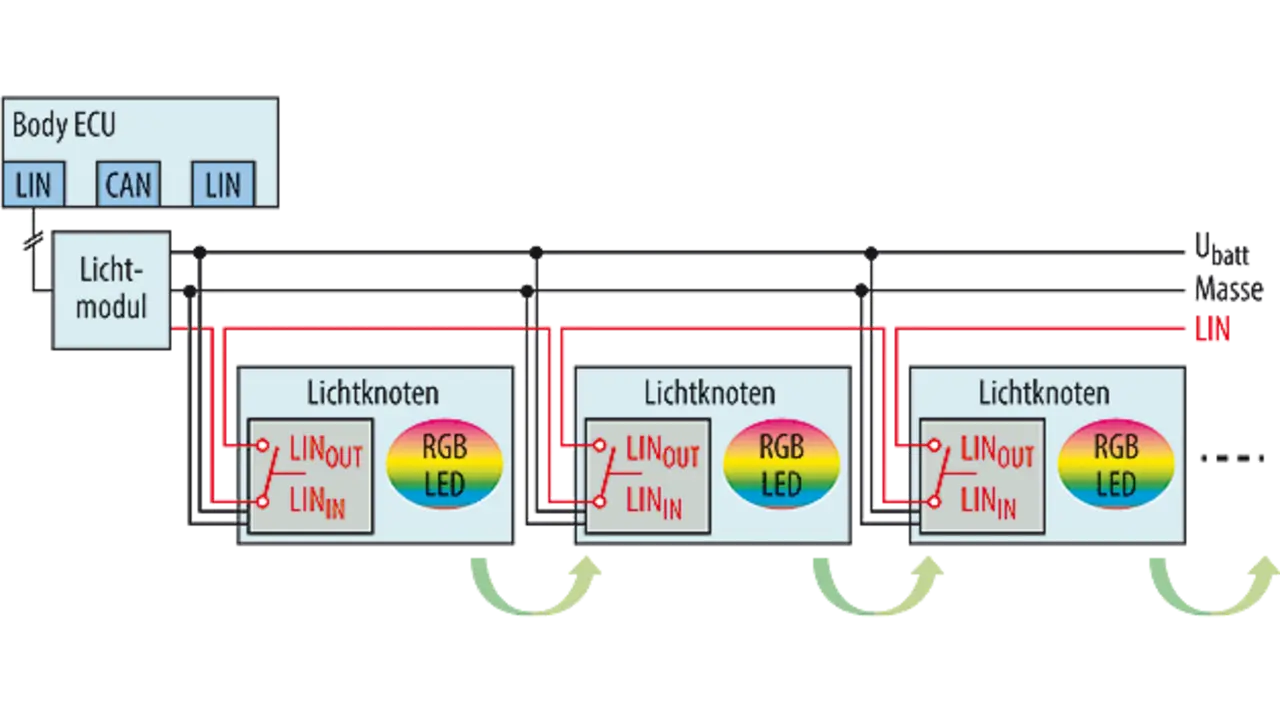

Eine Zusammenschaltung der LED-Knoten kann über ein LIN-Netzwerk realisiert werden. Wichtig ist hier, dass die LIN-Knoten in der Zukunft autoadressierbar sind, d.h., dass jedem LIN-Knoten bei einem Systemstart eine eigene Adresse zugewiesen werden kann. Hierzu können verschiedene Verfahren wie zum Beispiel „Single Wire Daisy Chain“, „Bus Shunt“ und SNPD eingesetzt werden. Damit ist es möglich, jedem LIN-Knoten nach dem Systemstart eine eigene Adresse zuzuweisen (Bild 2). Das bedeutet, dass mit einem einzelnen Ersatzteil im Lager alle Lichtknoten im Innenraum des Fahrzeugs bedient werden können. Nach dem Austausch im Fahrzeug wird der Knoten wieder automatisch initialisiert. Weiterhin kann der LIN-Bus zur Steuerung der Applikation verwendet werden, das heißt Dimm-Funktionen, Helligkeitswerte und Farbwerte an die einzelnen Knoten übermitteln, um die gewünschte Beleuchtung einstellen zu können.

Über den LIN-Bus ist dann noch zusätzlich die Möglichkeit der Diagnose eines jeden LED-Knotens möglich. Fällt eine LED aus oder überhitzt der Knoten, z.B. durch einen Fehler, dann kann dies der Hauptsteuereinheit mitgeteilt werden, die dann den Fehler im Fehlerspeicher ablegen kann. Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa das Abschalten des LED-Treibers bei Überstrom oder Überhitzung, werden vom jeweiligen LIN-Slave-Knoten selbst übernommen.

Die Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung wird als Linearregler ausgeführt. Dieser Linearregler muss die Anforderungen zum Anschluss an ein 12-V-Kfz-Bordnetz erfüllen. Dazu gehören „Load Dump“-Festigkeit bis 42 V, Jump Start bis 28 V und kontinuierlicher Betrieb bis 18 V. Eine Überstrombegrenzung und eine Übertemperaturabschaltung sind für Automobilanwendungen selbstverständlich. Der Spannungsregler muss weiterhin einen Reset für den Mikrocontroller erzeugen, über eine Spannungsüberwachung verfügen und sollte einen geringen Ruhestrom aufweisen. Im Sleep Mode muss der Spannungsregler den LIN-Transceiver versorgen, der es dem System ermöglicht, über eine LIN-Bus-Aktivität aufgeweckt zu werden. Der Spannungsregler kann zweikanalig aufgebaut werden, das heißt es gibt zwei Spannungsregler parallel. Der eine Spannungsregler liefert den Strom von ca. 50 mA im normalen Betrieb der Applikation. Dieser Spannungsregler kann dann vom LIN-Transceiver bei einer Busaktivität aufgeweckt werden. Der zweite Spannungsregler liefert nur einen sehr geringen Strom im Bereich einiger μA, um die „Wake Up“-Schaltung des LIN-Transceivers zu versorgen.

Die Systemintegration

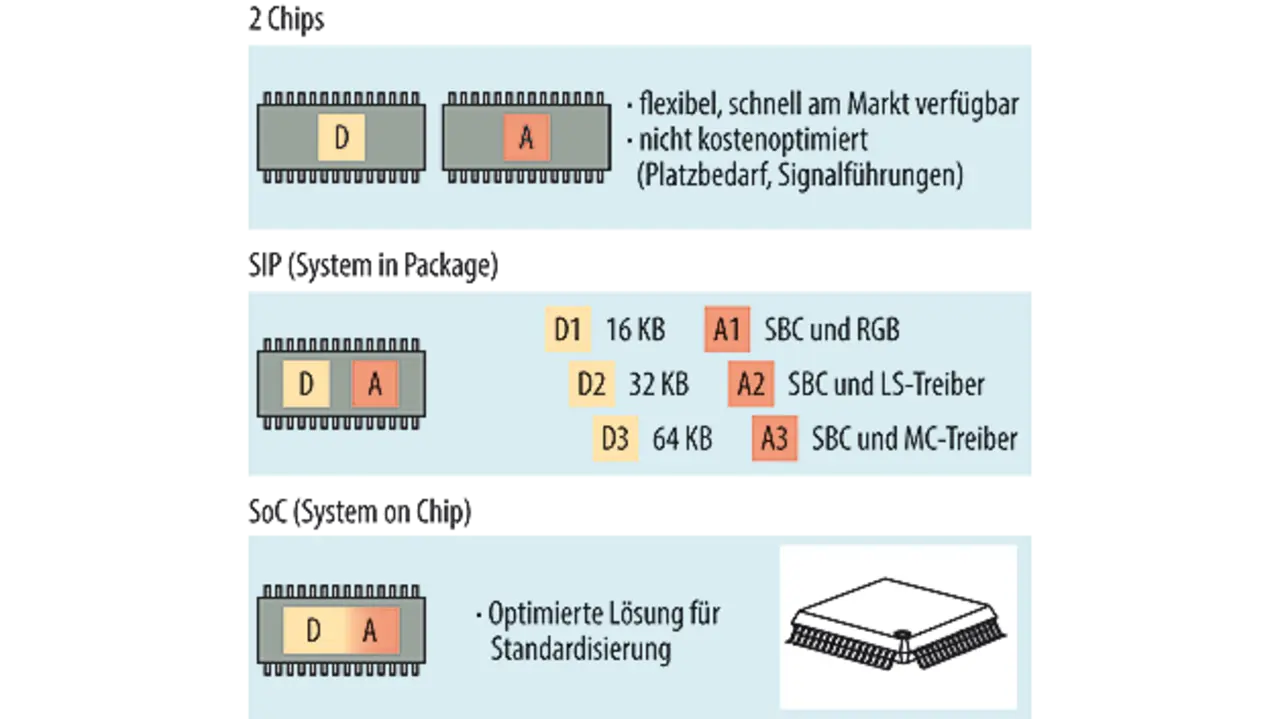

Alle benötigten Bauteile für ein solches System stehen diskret zur Verfügung. Für die Integration eines solchen Systems stehen mehrere Möglichkeiten offen. Da sowohl analoge Komponenten wie Spannungsregler, LIN-Transceiver und Stromquellen als auch digitale Komponenten wie ein Mikrocontroller mit nichtflüchtigem Speicher gebraucht werden, ließe sich ein komplettes SoC (System on Chip) oder ein SIP (System in Package) realisieren. Letzteres hat den Vorteil, dass sich die Mikrocontroller-Komponente mit steigendem Speicherbedarf ohne Änderung der analogen Komponenten flexibel anpassen ließe. Auf diese Weise ließen sich mehrere Produkte mit einer entsprechenden Speichergranularität anbieten. Das hat speziell in der Entwicklungsphase den Vorteil, dass mit einer Variante mit größerem Speicher begonnen werden kann und später, um Kosten zu sparen, eine optimierte Variante mit kleinerem Speicher ausgeführt werden kann (Bild 3).

Ein SoC ist dann sinnvoll, wenn sich die Chip-Größen von analogem und digitalem Anteil die Waage hielten und somit eine Kostenoptimierung erreicht werden könnte. Nachteil dieser Variante ist der festgelegte Speicher und die damit verbundene geringe Flexibilität.

Eine weitere Frage ist, ob die Stromquellen zur Ansteuerung der LEDs auf dem Analog-Chip oder dem Mikrocontroller untergebracht werden sollen. Werden die Stromquellen auf der Analog-Seite untergebracht, besteht der Nachteil, dass Steuer- und Statusleitungen zwischen den beiden Chips verschaltet werden müssen. Das wiederum erfordert Platz für Bond Pads und kostet somit Chip-Fläche. Die bessere Variante besteht darin, die Stromquellen für die LEDs auf dem Mikrocontroller mit unterzubringen. Dies hat den Vorteil, dass sich die Schnittstelle zwischen Analog- und Digital-Chip auf ein Minimum an Verbindungen reduzieren lässt, was zur Optimierung des Gesamtsystems beiträgt.

Das Gesamtsystem sollte an die Batteriespannung im Automobil direkt angeschlossen werden (Klemme 30). Hier bestehen zwei Probleme: Einerseits sollte der Gesamtstromverbrauch im Sleep Mode so gering wie möglich sein (im Bereich weniger µA), andererseits muss man die Verlustleistung und somit die Wärme vom Baustein wegbringen, die im schlechtesten Falle bei etwa 500 mW liegen kann. Da ein Lichtknoten recht klein ist, ist dessen Wärmewiderstand ziemlich groß, was eine schlechte Wärmeableitung bedeutet.

Eine Lösung besteht darin, den Linearregler durch einen Schaltregler zu ersetzen. Das hat den Vorteil einer geringeren Verlustleistung, aber den Nachteil einer erhöhten EMV im Kfz. Außerdem werden externe Komponenten benötigt, was sich in erhöhten Kosten niederschlägt.

Die Randbedingungen einer hohen Umgebungstemperatur und der hohen benötigten Lichtleistung sind für diese Applikation eigentlich gegenläufig. Scheint die Sonne, dann heizt sich das Auto innen auf. In diesem Falle ist zwar die Umgebungstemperatur hoch, aber die benötigte Lichtleistung ist gering. Dann kann der Strom verringert und so die Verlustleistung begrenzt werden. Bei voller Umgebungshelligkeit fällt eine verringerte Lichtleistung um rund 20 bis 30 % nicht auf. Eine Strom- und eine Temperatur-Überwachung sollten natürlich vorhanden sein, um eine Überhitzung des Bausteins zu verhindern und im Notfall den Strom durch den Spannungsregler zu begrenzen.

Das Gesamtsystem

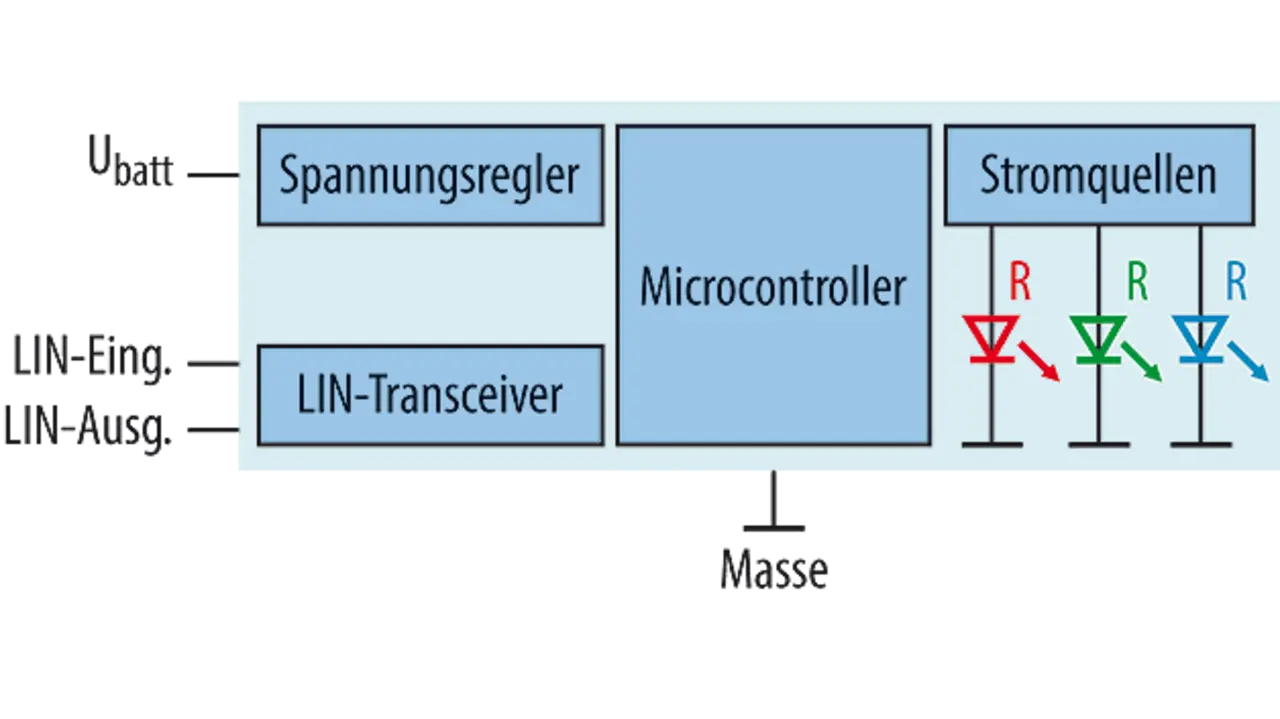

Das Gesamtsystem zur Innenraumlichtsteuerung könnte sich also aus folgenden Systemkomponenten zusammensetzen (Bild 4):

Linearer Spannungsregler zur Umsetzung der Batteriespannung auf die Systemspannung mit Strombegrenzung und Temperaturabschaltung.

LIN-Treiberbaustein, der ein LIN-Auto-Adressierungsverfahren unterstützt.

Mikrocontroller zur Berechnung, LED-Treiber-Ansteuerung, Netzwerkkommunikation und Diagnose.

Stromquellen mit Temperatur-Überwachung und Überstrom-Abschaltung zur Ansteuerung der drei RGB-LEDs.

Die beiden erstgenannten Komponenten ließen sich auf einem Silizium-Chip, die letzten beiden Komponenten auf einem zweiten Silizium-Chip unterbringen. So könnten die Vorteile der verschiedenen Prozesstechnologien, die für analoge und digitale Schaltkreise optimiert sind, optimal genutzt werden.

- Ansteuerung von RGB-LEDs im Automobil

- Technische Herausforderungen für ein „Ambient Lighting“-System

- Referenz-Design