Forschungsprojekt SEQUOIA

900.000 Euro für effizientere OLED-Displays

Faltbare Smartphone-Displays oder Mikrodisplays für AR-Brillen werden kurz- und mittelfristig nur mit OLEDs umsetzbar sein. Die Technik hat aber eine Schwäche: die Fluoreszenzlöschung. Gegenmaßnahmen werden an der Technischen Universität Eindhoven entwickelt.

Im Kontext von OLED-Displays ist Fluoreszenzlöschung (engl. »excition quenching«) ein Sammelbegriff für unerwünschte Prozesse im OLED-Material, die die Lichtausbeute vermindern. Besonders ärgerlich aus Sicht der Display-Hersteller ist, dass die Fluoreszenzlöschung mit steigender OLED-Helligkeit zunimmt. Der Effekt ist bei Herstellern und Materialforschern schon länger bekannt, vollständig zufriedenstellende Gegenmaßnahmen konnten bisher aber nicht entwickelt werden.

Suche in drei Stufen

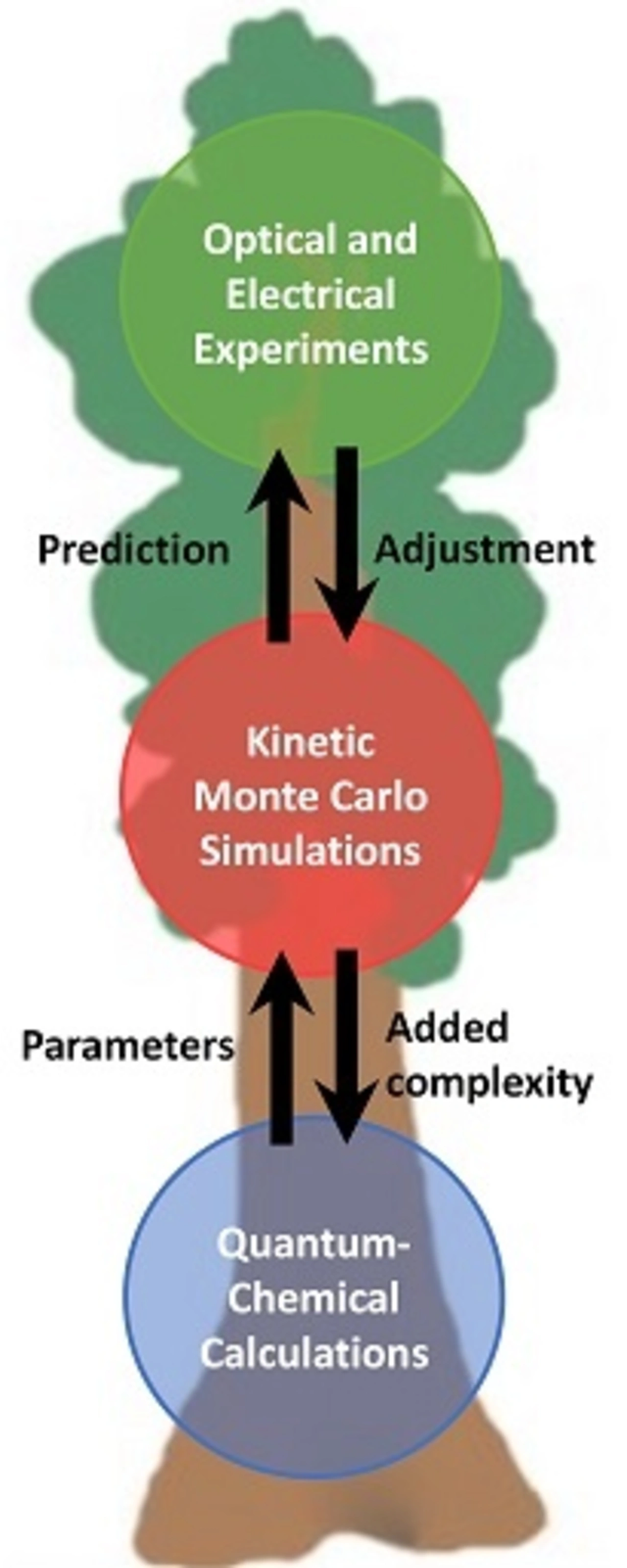

Mit dem Forschungsprojekt SEQUOIA – Suppressing Exciton Quenching in OLEDs: an Integrated Approach – nimmt die Technischen Universität Eindhoven nun einen neuen Anlauf. In drei Stufen wird nach Materialkombinationen und Schichtanordnungen gesucht, um die Fluoreszenzlöschung systematisch zu unterdrücken. Quantenchemische Berechnungen sollen eine erste Orientierung für vielversprechende Kandidaten liefern, die durch Simulationen und opto-elektrische Laborexperimente weiter untersucht werden. Das Forschungsbudget ist für drei Forschungsstellen ausgelegt, von denen eine an die kooperierende Vrije Universiteit Amsterdam vergeben wird. Aus der Industrie sind die beiden Simulationssoftware-Entwickler Simbeyond und SCM und der deutsche OLED-Materialhersteller Merck beteiligt.

Hohe Relevanz für die Display-Industrie

Für die Display-Industrie hat das Projekt eine hohe Relevanz. Effiziente OLED-Emitter verlängern die Akku-Laufzeit von Smartphones oder AR/VR-Brillen und sind schon lange Gegenstand der weltweiten Forschung. Sie wird sowohl von großen Konzernen wie Merck, Samsung oder LG und auch von kleinere, hochspezialisierten Materialforschern betrieben wie Universal Display aus den USA, Kyulux aus Japan oder Cynora aus Deutschland.