Magnetresonanz-Tomographie

So entstehen scharfe Bilder

Die Magnetresonanz-Tomographie hat die Diagnose unterschiedlichster Erkrankungen und Verletzungen revolutioniert. Sie liefert dem praktischen Arzt zwei- und dreidimensionale Bilder sowie hoch genaue Querschnitte von Strukturen und Organen aus dem Körperinneren eines Patienten, ohne dass dieser sich unters Messer legen muss. Die Grundlage für die von einem MRT-Scan erzielten Ergebnisse sind verschiedene, hoch moderne und hoch präzise Messtechnologien.

Magnetresonanz-Tomographie (MRT) kommt oft parallel zur Computer-Tomographie (CT) zum Einsatz und ist in gewisser Weise eine Ergänzung dieser Technologie.

CT-Scans beruhen auf Röntgenstrahlen und eignen sich am besten zur Abbildung sehr dichter Strukturen, beispielsweise Knochen, während MRT-Scans Details von Strukturen im weichen Gewebe abbilden können.

Das Arbeitsprinzip von MRT beruht auf der magnetischen Kernspin-Resonanz.

Dabei erfasst ein MRT-Gerät die magnetische Resonanz der Protonen von Wasserstoffatomen, die im Wasser innerhalb des Körpers enthalten sind. Wasser macht bis zu 70 Prozent des Körpergewichts aus.

Genau gesagt, beobachtet MRT, wie die Kerne der Wasserstoffatome auf eine Anregung durch magnetische und elektromagnetische Felder reagieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die aufgenommene Energie pro Volumenelement (Voxel) hängt ab von der Wasserverteilung der zu analysierenden Stelle.

Daher liefert ein MRT ein dreidimensionales Bild der Wasserverteilung im Inneren des menschlichen Körpers.

Nachdem jeder Körpergewebstyp einen charakteristischen Wasseranteil enthält, lassen sich damit diese Gewebe und eventuelle Beeinträchtigungen durch eine Analyse der Veränderungen bei der Wasserverteilung abbilden.

Funktionsprinzip der magnetischen Kernresonanz

Bei Anregung durch ein Magnetfeld (Bild 1) verhalten sich Atomkerne wie magnetische Dipole oder Magnete.

Die Atomkerne besitzen einen Spin (oder ein magnetisches Moment), normalerweise durch einen Vektor entlang der Drehachse dargestellt.

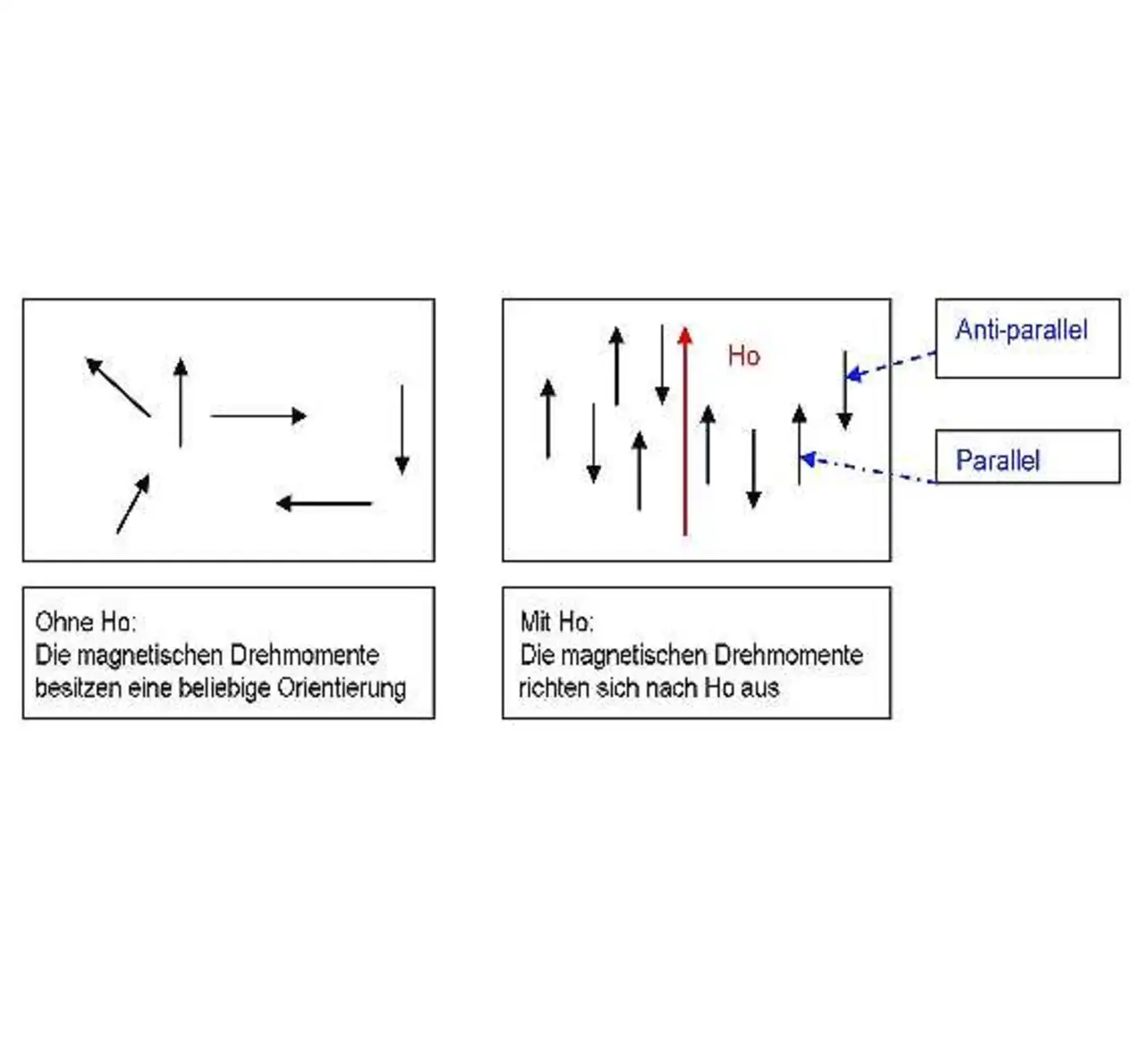

Ohne äußere Einflüsse sind diese kleinen Magneten nicht in irgendeine bestimmte Richtung orientiert.

Sobald diese Magneten durch ein konstantes und homogenes statisches Magnetfeld (bezeichnet als H0) angeregt werden, richten sie sich auf H0 in einer von zwei Richtungen aus: parallel oder anti-parallel zum Feld.

Die damit verbundene magnetische Induktion B0 liegt in der Regel bei Werten zwischen 0,2 und 3 T (Bild 2).

Die nachfolgende, vereinfachte Erläuterung berücksichtigt nur die Parallel-Ausrichtung.

Der Ausrichtungsprozess ist subtiler als eine einfache Einstellung der Spin-Achse längs der Feldlinien.

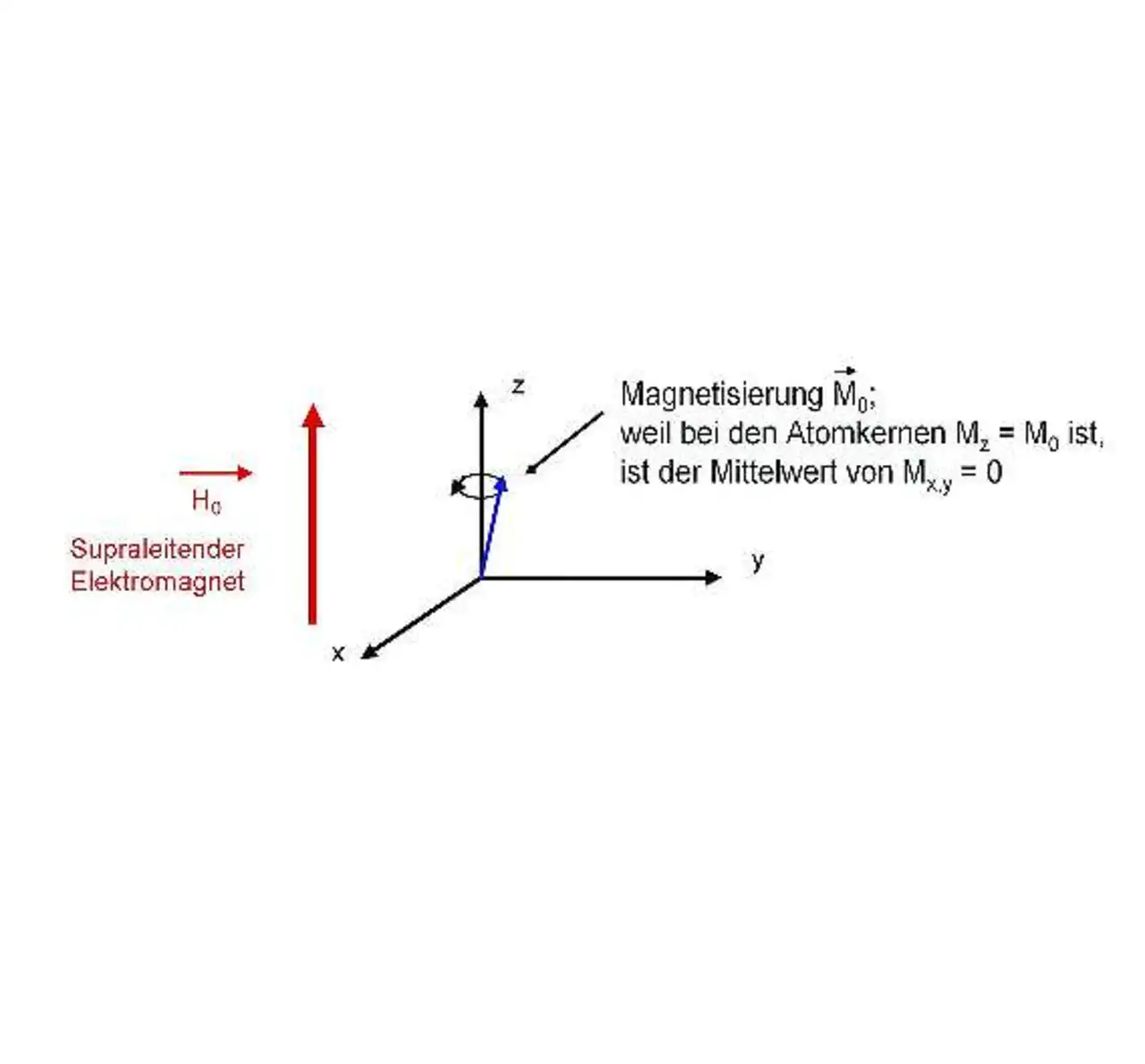

Wenn wir annehmen, dass die Z-Achse (siehe Bild 3) parallel zum angelegten Feld ist, dann präzediert oder rotiert der Spin um die Z-Achse entlang eines Kegels mit einer Winkelgeschwindigkeit ω0.

Die damit verbundene Frequenz nennt man Larmor-Frequenz: ω0 = γ B0.

Die Präzessionsgeschwindigkeit ist daher proportional zum statischen Magnetfeld; so ergibt zum Beispiel ein Feld mit B0 = 1 T eine Frequenz f0 = 42,5 MHz.

Um die Kernresonanz beobachten zu können, muss eine gewisse Menge an Energie bereitgestellt werden, denn nur so können die Kerne von einem stabilen in einen angeregten Zustand übergehen.

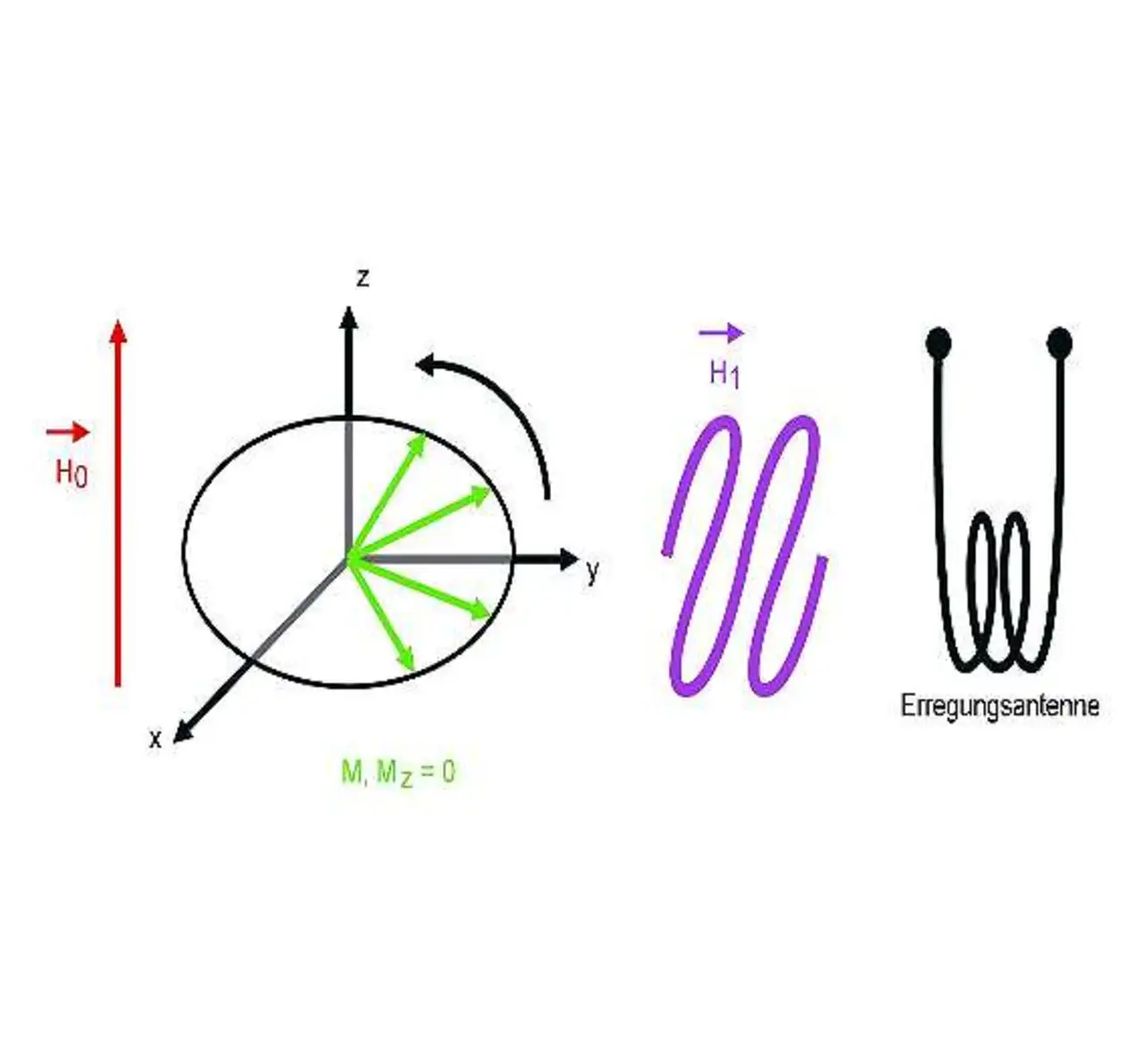

Dazu legt man ein hochfrequentes Magnetfeld H1 an.

Sobald die Frequenz von H1 der Larmor-Frequenz entspricht, tritt Resonanz ein und die Kerne wechseln in einen höheren Energiezustand (Bild 4).

Sobald H1 angelegt ist, sind die Spin-Achsen der Atomkerne nicht mehr parallel zu H0 (Z-Achse), sondern bewegen sich auf der xy-Ebene.

Nach Abschaltung des Erregerfelds H1 richten sich die Spin-Achsen wieder auf H0 aus, und die zusätzliche, bei der Erregung durch H1 aufgenommene Energie wird in Form einer gedämpften elektromagnetischen Welle wieder abgestrahlt; diesen Vorgang bezeichnet man als Relaxation.

Eine Antenne nimmt die gedämpfte Welle auf, was zu einer induzierten FID-Spannung (Free Induction Decay) führt.

- So entstehen scharfe Bilder

- So entstehen scharfe Bilder