Biomagnetische Diagnostik

Vitalparameter messen – ohne Hautkontakt!

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Das Funktionsprinzip

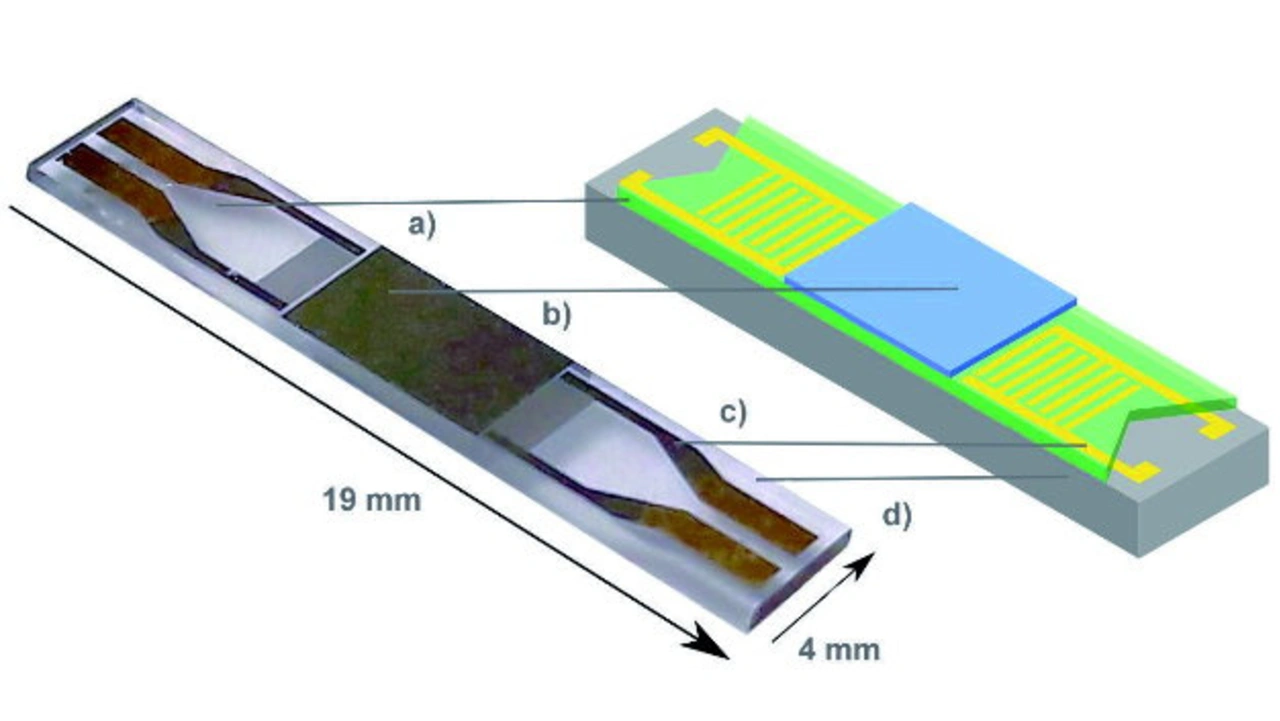

Den SAW-Sensor haben die Forscher mit Hilfe von Dünnschichttechnik, Lithografie und Ätzverfahren hergestellt. Sein Kernstück ist ein spezielles magnetisches Material. Es ist magnetostriktiv, reagiert also auf Magnetfelder, indem es seine elastischen Eigenschaften ändert und weicher wird. »Wir lassen Schallwellen über die Oberfläche des Sensors laufen«, erklärt Anne Kittmann, Doktorandin der Materialwissenschaft im SFB. »Tritt ein Magnetfeld auf, wird die Welle im magnetischen Material langsamer. Über die Änderung der Geschwindigkeit lässt sich ablesen, wie stark das Magnetfeld ist. Ähnlich ist es bei Eisenbahngleisen: Legt man sein Ohr direkt auf die Schiene, kann man einen kommenden Zug früher hören. Denn über das Metall ist der Schall schneller als in der Luft.«

Herausforderung: Störgeräusche minimieren

Die größte Herausforderung bei der Sensorentwicklung sind Störungen durch andere Magnetfelder. »Biomagnetische Signale sind extrem schwach – bereits das Magnetfeld der Erde beeinflusst ihre Messung«, so Kittmann. Bisher werden die Sensoren daher in Messkammern eingesetzt, die äußere Magnetfelder abschirmen. Doch das ist weder praxistauglich noch schützt es vor Störungen innerhalb der Kammern. »Denn jede elektrische Komponente des Messsystems überlagert das magnetische Signal mit zusätzlichem Rauschen, also eigenen Störgeräuschen«, ergänzt Phillip Durdaut, der im Bereich Elektrotechnik im SFB promoviert. Er konnte gemeinsam mit seinen Kollegen das Zusammenspiel der einzelnen elektronischen Bauteile so optimieren, dass ihr Rauschen vernachlässigbar wird.

Medizinische Anwendung verlangt noch höhere Empfindlichkeit

Bis biomagnetische Sensoren wie der des Kieler SFB in der medizinischen Praxis verwendet werden können, müssen sie noch kleiner und empfindlicher werden, zum Beispiel durch die Anpassung des Sensoraufbaus oder den Einsatz weiterer Methoden aus der Signalverarbeitung. Eine Magnetfeldstärke im Pico- bis Femtoteslabereich (ein Billionstel Tesla) messen zu können ist das langfristige Ziel der Forscher. SFB-Sprecher Quandt ist zuversichtlich: »In der engen Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen und Arbeitsgruppen liegt das große Potenzial dieses Projekts. Wir können maßgebliche Grundlagen schaffen, um Magnetfeldsensoren auf langer Sicht als Standard in der kardiologischen und neurologischen Diagnostik zu etablieren.«

Die Erkenntnisse seien außerdem vielversprechend, um sie aufgrund der breiten Frequenzbereiche, die magnetische Signale aufweisen, auf andere Anwendungen der Magnetfeldsensorik zu übertragen, zum Beispiel auf Stromsensoren für die Elektromobilität.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Vitalparameter messen – ohne Hautkontakt!

- Das Funktionsprinzip