Fortschritte auf dem Weg zu Produkten

Sensorik mit Nanoröhrchen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Sensoren für Gase und Flüssigkeiten

Viele neue Anwendungen verspricht die Eigenschaft der Röhrchen, dass äußere Einflüsse ihre elektrische Leitfähigkeit verändern. Dies erlaubt zum Beispiel den Bau von Gassensoren. Das Prinzip ist ein FET, dessen Kanalwiderstand sich verändert, wenn sich ein bestimmtes Gas auf der Oberfläche anlagert. Im Prinzip gibt es solche Sensoren schon aus organisch-chemischen Halbleitern. Alternativ lassen sich hier auch Schichten aus CNTs für den Kanal verwenden, wobei sich andere Eigenschaften ergeben. Von Lugli und seinem Team wurden auf diesem Wege bereits Sensoren für die Gase CO, CO2, NH3 und NOx entwickelt. Bis zur Serienreife ist es allerdings noch ein längerer Weg. Insbesondere muss die Selektivität noch verbessert werden. Dazu sind verschiedene Wege in Untersuchung, darunter die Dotierung der Schicht mit bestimmten Zusatzstoffen wie Gold oder Palladium. Auch die Mustererkennung durch Arrays aus vielen verschieden eingestellten Sensoren und anschließende Verrechnung der Messdaten sowie die Impedanz-Spektroskopie, also die Messung von Real- und Imaginärteil des Widerstands bei verschiedenen Frequenzen (z.B. bei NH3 zwischen 20 Hz und 2 MHz) werden untersucht.

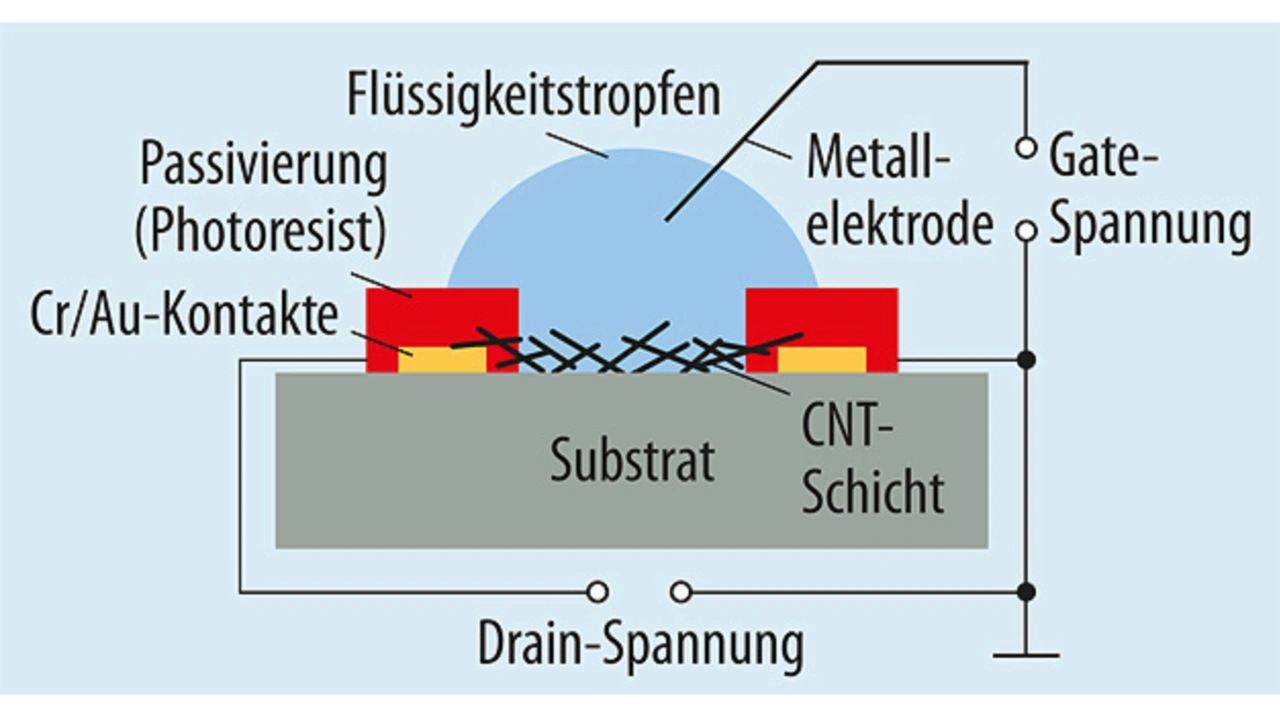

Die Anwendungen für derartige Gassensoren wären vielfältig: Etwa die Messung der Qualität der Atemluft in geschlossenen Räumen bzw. des CO2-Gehalts; über eine Steuerung der Lüftung nach Bedarf wäre dann eine Energieeinsparung möglich. Oder die Überprüfung der Frische von Lebensmitteln; dazu würde ein Dünnschichtsensor samt Auswerteelektronik auf die Verpackungsfolie platziert, der die Ausdünstung von bestimmten Gasen registriert (CO2, NH3). Eine echte Frischeerkennung wäre besser als ein aufgedrucktes Verfallsdatum, das die Art der Lagerung nicht berücksichtigt. Die Menge der noch guten weggeworfenen Lebensmittel könnte so drastisch reduziert werden. Vor einem konkreten Einsatz muss noch die toxische Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien nachgewiesen werden, wobei aber wohl keine schwerwiegenden Probleme zu erwarten sind. Kohlenstoff ist auf jeden Fall ungefährlich; bei den anderen Stoffen ist es noch unsicher, aber zumindest sind die Mengen wegen der Schichtdicken im Nanometer-Bereich verschwindend gering. Schon Paracelsus hat einst festgestellt: "Die Menge macht das Gift". Auch Untersuchungen von Flüssigkeiten sind mit solchen CNT-FETs möglich. Dazu wird die Gate-Oberfläche mit einer speziellen Schicht überzogen, die nur für Ionen einer ganz bestimmten Art, z.B. Natrium, Kalium oder Calcium, durchlässig ist. Wird der FET in die Lösung eingetaucht, dann wandern diese zum Gate durch und verschieben dessen elektrisches Potenzial, wodurch sich der Kanalwiderstand verändert (Bild 3). Denkbar wäre damit zum Beispiel eine Untersuchung von Trinkwasser, Blut oder anderen organischen Flüssigkeiten. Auch Versionen, die auf den pH-Wert einer Lösung reagieren, lassen sich herstellen. Die ferne Zukunftsvision ist ein "Lab on a Chip", das die Messung von vielen Parametern parallel ermöglicht. Mit Sensoren speziell für biologische Substanzen befassen sich die EU-Forschungsprojekte OrgBIO [4] und Olimpia [5], an denen Luglis Lehrstuhl beteiligt ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wenn diese Technik einmal ausgereift ist, kann die Massenproduktion kostengünstig werden. Die Vorteile: Diese Sensoren sprechen sehr schnell an und haben eine sehr niedrige Stromaufnahme, die einen Einsatz in batteriebetriebenen Kleingeräten erlaubt. Herkömmliche Typen aus Metalloxid-Halbleitern wie Zinndioxid reagieren relativ träge und brauchen viel Strom für die Aufheizung auf die nötige Betriebstemperatur von mehreren 100 °C.

Weitere mit CNT-Schichten messbare Größen sind Temperatur und Druck, letzterer mittels eines kapazitiven Prinzips. Hier wird eine elastische Isolatorschicht zwischen zwei leitenden CNT-Schichten zusammengedrückt, wodurch sich die Kapazität zwischen den Elektroden vergrößert.

- Sensorik mit Nanoröhrchen

- Sensoren für Gase und Flüssigkeiten

- CNT-Elektronik noch fern