VDE zu Photonik für Sensoren

»Fast ausschließlich in Asien oder den USA«

Der VDE sieht photonisch-elektronisch integrierte Mikrochips als eine zu wenig geförderte Schlüsseltechnik für die Sensorik. Die nötigen industriellen Halbleiterprozesse würden beispielsweise fast ausschließlich in Asien und den USA beherrscht.

Handlungsbedarf besteht laut VDE bei der Verzahnung von Grundlagenforschung und Industrie. Zwar fördere die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) in einem Schwerpunktprogramm die Grundlagenforschung für integrierte elektronisch-photonische Systeme, es fehle aber am Zugriff auf globale Spitzentechnik bei der Halbleiterfertigung. »Heute befinden sich Halbleiterfabriken für solche Produkte fast ausschließlich in Asien oder den USA«, heißt es im VDE-Positionspapier »Photonisch-elektrische-Integration« (S.8). Diese Abhängigkeit besteht zwar schon lange, sie wurde in der Vergangenheit aber selten als Problem angesehen und durch Partnerschaften mit internationalen Halbleiterherstellern kompensiert.

Jobangebote+ passend zum Thema

Diese Großwetterlage hat sich nun offenbar geändert. »Eine Kooperation mit führenden kommerziellen Halbleiterherstellern ist unabdingbar notwendig, in letzter Zeit aber aus Kosten-/Nutzengründen immer schwieriger geworden«, warnen die Autoren des VDE-Positionspapiers. Als Ausweg – nicht nur aus der fehlenden Halbleitertechnik, sondern für eine schnellere Überführung der photonisch-elektronischen Forschung in Industrieprodukte – empfehlen sie drei konkrete Maßnahmen. Allgemein beurteilen die Autoren des Positionspapiers die Voraussetzungen in Deutschland als »hervorragend«, um die Herausforderungen in Photonik und Mikroelektronik zu lösen und so eine Schlüsseltechnik für neue Anwendungen in den Bereichen Industrie 4.0, Kommunikation und Mobilität in Deutschland zu erschließen.

1. Förderprogramm unter Führung der Industrie

Die Lücke zwischen Grundlagenforschung und in industriellem Rahmen produzierbarem Produkt soll durch ein Förderprogramm geschlossen werden. Der VDE regt dazu Verbundvorhaben unter Führung der Industrie an, in denen »vielversprechende photonisch-elektronisch integrierte Lösungen für Kommunikation und Sensorik« erforscht und bis zur Anwendungsreife gebracht werden sollen. Dazu zählt der Verband außerdem den Ausbau von Fertigungskapazitäten für Prototypen und Kleinserien und den Aufbau eines Netzwerks für Fertigungspartner, das auch mit internationalen Fertigern besetzt sein soll.

2. Weiterentwicklung von Silizium

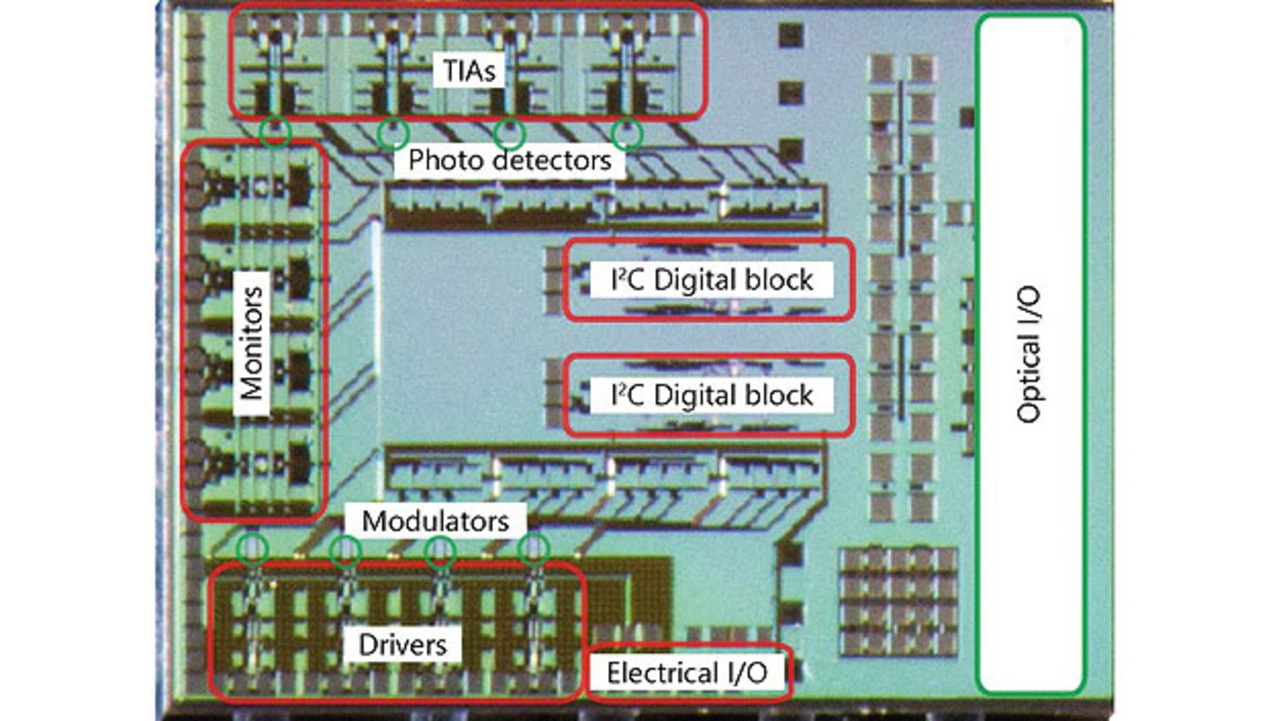

Silizium gilt als die wichtigste Technik für die Entwicklung von elektronisch-photonischen Bausteinen. Gefördert werden soll laut VDE in erster Linie die Hetero-Integration von Siliziumphotonik, Siliziumelektronik und III-V-Verbindungshalbleiter. Dafür sieht man Kooperationen mit internationalen Halbleiterherstellern als zwingend. Die aktuellen Kooperationsmodelle seien aber immer weniger erfolgversprechend, daher müssten neue entwickelt werden. Ein priorisiertes Ziel dabei müsse sein, KMUs und Forschungseinrichtungen für die Kommerzialisierung ihrer Entwicklungen Zugriff auf Spitzentechnik zu verschaffen.

3. Entwicklung einer Industriestrategie

Ein Entwicklungsziel ist eine hochgradig automatisierte Fertigung von photonisch-elektronische integrierten Mikrochips. Dafür muss in Deutschland erst einmal die Grundlage geschaffen werden. Dafür schlägt der VDE eine deutschlandweite Industriestrategie vor, die im Idealfall auch die Europäische Union miteinschließe. Das Ziel müsse eine »Aufholjagd bzw. eine Re-Industrialisierung« sein mit Wiederansiedlung von Produktion und Test im Bereich Photonik und Elektronik. Als Teil dieser Strategie fordert der VDE eine bessere steuerliche Förderung von F&E-Ausgaben, eine Senkung der in der Produktion typischen hohen Strom- und Wasserkosten und eine Förderung von Produktionsansiedlungen.

Anwendungsbereich optische Sensorik

Optische Sensoren gelten als aussichtsreiche Option für die Überwachung von Infrastruktur, Anlagen und in der Medizintechnik als Diagnosemittel vor Ort (Point-of-Care), weil sich optische Signale in Glasfasern mit geringer Dämpfung übertragen lassen. Zwei konkrete Anwendungen, in denen durch photonisch-elektronische Integration eine Leistungssteigerung erwartet wird, sind LiDAR-on-a-Chip und ein 3-D-Bildgebungsverfahren für optische Kohärenztomographie (OCT). Höhere Leistungen sollen durch optische Oszillatoren erreicht werden, die ein geringeres Phasenrauschen aufweisen als elektrische Oszillatoren.

THz-Signalquellen können auf optischem Weg durch Mischung von zwei Lasersignalquellen bereitgestellt werden. Ein System aus THz-Antenne und plasmonischem Wandler wird als möglicher Kandidat zur Detektion von THz-Wellen und für die 3-D-Gesichtserkennung erforscht.

Photonik-Industrie und Marktpotenzial

Die deutsche Photonik-Industrie besteht aus rund 1000 Unternehmen mit etwa 135.000 Mitarbeitern. Ein Schwerpunkt liegt auf optischer Kommunikationstechnik: 50 Firmen, 20 Universitäten und Forschungseinrichtungen befassen sich damit und fünf der zehn weltweit größten optischen Netzausrüster unterhalten F&E-Standorte in Deutschland. Das Marktforschungsunternehmen Yole Devéloppement beziffert den Markt für Siliziumphotonik-Komponenten im Jahr 2025 auf 3,5 Mrd. US-Dollar. Auch in der Gegenwart spielt die Photonik in Deutschland eine wichtige Rolle: Für das Jahr 2018 beziffert der Branchenverband Spectaris den Umsatz der deutschen Photonik-Industrie auf 3 Mrd. Euro.

Quellen:

[1] Photonisch-elektronische Integration: Schlüsseltechnologie für die Kommunikationstechnik und Sensorik. VDE Positionspapier, VDE ITG, Januar 2021.