Messung bioelektrischer Signale

EKG ohne Kabel

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

In der Praxis

Als Elektroden kommen zwei unterschiedliche Typen in Frage: Nasselektroden (Ag/AgCl) mit einem leitfähigem Elektrolyt sowie Trockenelektroden auf der Basis leitfähiger Gewirke bzw. Textilien. Die Vorteile der Nasselektroden sind im Wesentlichen, dass sie einen zuverlässigen niederohmigen Kontakt zum Körper bilden und dass die Klebeflächen eine gute Stabilität bieten. Trockenelektroden sind im Vergleich zu Nasselektroden in der alltäglichen Biosignalaufnahme seltener anzutreffen und immer wieder Thema zahlreicher Forschungsarbeiten, um insbesondere den eher mangelhaften elektrischen Kontakt und damit die kleinere Signalamplitude zu verbessern. Trockenelektroden werden demgegenüber für Langzeitanwendungen (Tage bis Wochen) favorisiert, weil Hautirritationen hiermit eher vermieden werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ag/AgCl-Nasselektroden sind für die Aufnahme von Biosignalen häufig im Einsatz und daher in unterschiedlichsten Varianten kommerziell erhältlich. Eine (grobe) Recherche bei den Elektrodenherstellern zeigt in den jeweiligen Preissegmenten keine signifikanten technischen Typenunterschiede, weshalb die verbreiteten Nasselektroden der Firma 3M (Red Dot) zum Einsatz kommen. Die Elektroden lassen sich einfach an die Druckknöpfe auf der Platine anschließen, wobei immer noch ein sicherer Halt über die Klebeflächen gegeben ist, sodass keine besondere Halterung für die Funkelektrode notwendig ist.

Grundsätzlich ist die Aufzeichnung und Übertragung eines EKG mit der Funkelektrode (Bild 5) nur ein Beispiel für die Gewinnung von Informationen aus Biosignalen. Im Grunde genommen lassen sich mit Hilfe von Elektroden alle möglichen Oberflächenpotenziale detektieren, die (lediglich) nach dem jeweiligen Verfahren entsprechend auszuwerten und zu interpretieren sind. Neben dem EKG sind deshalb auch Messungen gemäß der Elektromyografie (EMG) sowie der Elektroenzephalografie (EEG) mit der Funkelektrode möglich.

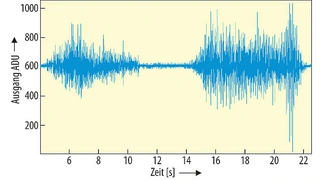

Mit der EMG werden Muskelaktivitäten – vorzugsweise an Extremitäten – gemessen, die durch Aktionspotenziale (AP) aus den jeweils angeschlossenen Nervenbahnen angeregt werden. Zur Messung werden auf der Hautoberfläche zwei Elektroden über dem zu untersuchenden Muskel platziert, wie es bei der Funkelektrode quasi automatisch der Fall ist. Wenn der Muskel vollständig entspannt ist, treten keine Potenzialschwankungen auf. Wird der Muskel vom Probanden angeregt, werden viele überlagerte AP der Muskelzellen gemessen, die von der Schnelligkeit und Stärke der Muskelbewegung sowie von der durch die Kontaktelektroden abgedeckten Fläche abhängig sind. Das Frequenzspektrum eines sogenannten Oberflächen-EMG liegt meist unter 500 Hz und die Signalamplitude im Bereich von ±50 μV. In Bild 6 ist ein mit der Funkelektrode aufgenommenes EMG ohne aktiviertes Mittelwertfilter am Brachialmuskel (Oberarm) beim zweimaligen Heben eines 7-kg-Gewichts mit einer entlastenden Pause dazwischen zu erkennen.

In der Praxis , Bilder 5 bis 8

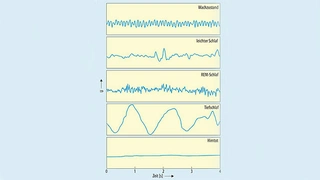

Mit der Elektroenzephalografie (EEG) werden elektrische Oberflächenpotenziale auf der Kopfhaut mit Hilfe von Elektroden gemessen, um so Rückschlüsse auf die elektrische Aktivität von Neuronen im Gehirn ziehen zu können. Aufgrund der großen Anzahl von Nervenzellen im Gehirn überlagern sich deren elektrische Aktivitäten zu entsprechenden Spannungsschwankungen. Die Amplitude eines messbaren EEG-Signals beträgt ca. 100 µV in einem Frequenzspektrum von unter 1 Hz bis zu 50 Hz, wobei die größten Amplituden bei etwa 1 Hz und 10 Hz liegen. Bild 7 zeigt typische EEG-Signale bei verschiedenen Bewusstseinszuständen. Neben der Amplitude gibt das entsprechende Frequenzspektrum des gemessenen Signals Auskunft über die jeweilige Gehirnaktivität. Dabei besteht ein direkter, proportionaler Zusammenhang zwischen dem Frequenzbereich und der Gehirnaktivität. Im Tiefschlaf liegt die Frequenz beispielsweise nur bei einigen Hertz, während hohe Konzentration, Stress und schnelles Denken die Signalfrequenz auf 15 bis 50 Hz erhöhen.

Die Ableitung von EEG-Signalen erfolgt normalerweise mit einem gleichmäßig auf der Kopfoberfläche verteilten Elektrodennetz. Ebenso ist eine bipolare Zweielektrodenableitung an nebeneinander liegenden Stellen auf der Kopfhaut zulässig, wie es mit der Funkelektrode machbar ist. Lediglich die relativ im Vergleich zum EKG geringe Amplitude stellt wie beim EMG höhere Anforderungen an den Biosignalverstärker, der hierfür jedoch entsprechend ausgelegt ist (siehe oben).

In Bild 8 ist der Versuch für die Aufzeichnung eines EEG durch die Funkelektrode mit aktiviertem Mittelwertfilter gezeigt, wobei diese einfach an die Stirn geklebt wurde. Die gemessenen Impulse stellen jedoch keine EEG-Signale dar, sondern sie rühren von den Augenbewegungen her. Im Signalverlauf lassen sich nicht nur die Ruhe- und Aktivphasen detektieren, sondern auch das Fokussieren und Verfolgen von sich bewegenden Dingen, was für ganz andere medizinische Analysen interessant sein mag. Um tatsächlich ein EEG aufzuzeichnen, müsste die Funkelek¬trode direkt auf dem Kopf platziert werden, wobei ein möglichst guter Hautkontakt herzustellen ist. Das funktioniert am besten auf einem kahl geschorenen Kopf, wenn eine Zweielek¬trodenableitung wie bei der Funkelektrode und eben kein spezielles Elektrodennetz verwendet wird.

Stromaufnahme

Um die Stromaufnahme möglichst gering zu halten, ist die Anwendung des LPM3 (siehe oben) von großer Bedeutung sowie die optimale Auslegung und Konfiguration des Systems, wobei als erstes die Höhe des Taktes und der Versorgungsspannung die wesentlichen Punkte sind. Auch wenn der aktive HF-Transceiver die höchste Stromaufnahme aufweist, bedeutet dies nicht, dass nicht auch andere Komponenten wie der A/D-Umsetzer oder die internen OPs mit Bedacht einzustellen sind. Beispielsweise hat die Festlegung des OP-Arbeitsfrequenzbereichs (Slow/Medium/Fast Mode) einen direkten Einfluss auf die Stromaufnahme. Naturgemäß sind beim HF-Transceiver die höchsten Einsparungen möglich, etwa durch eine Reduzierung der Sendeleistung oder auch der Datenrate, was letztlich genau auf die Applikationsanforderungen abzustimmen ist. Im Programm werden die gemessenen Daten zunächst erfasst und gesammelt (max. 50 Byte) bevor sie in einem Datenpaket versendet werden, was sich als die effizienteste Lösung herausgestellt hat.

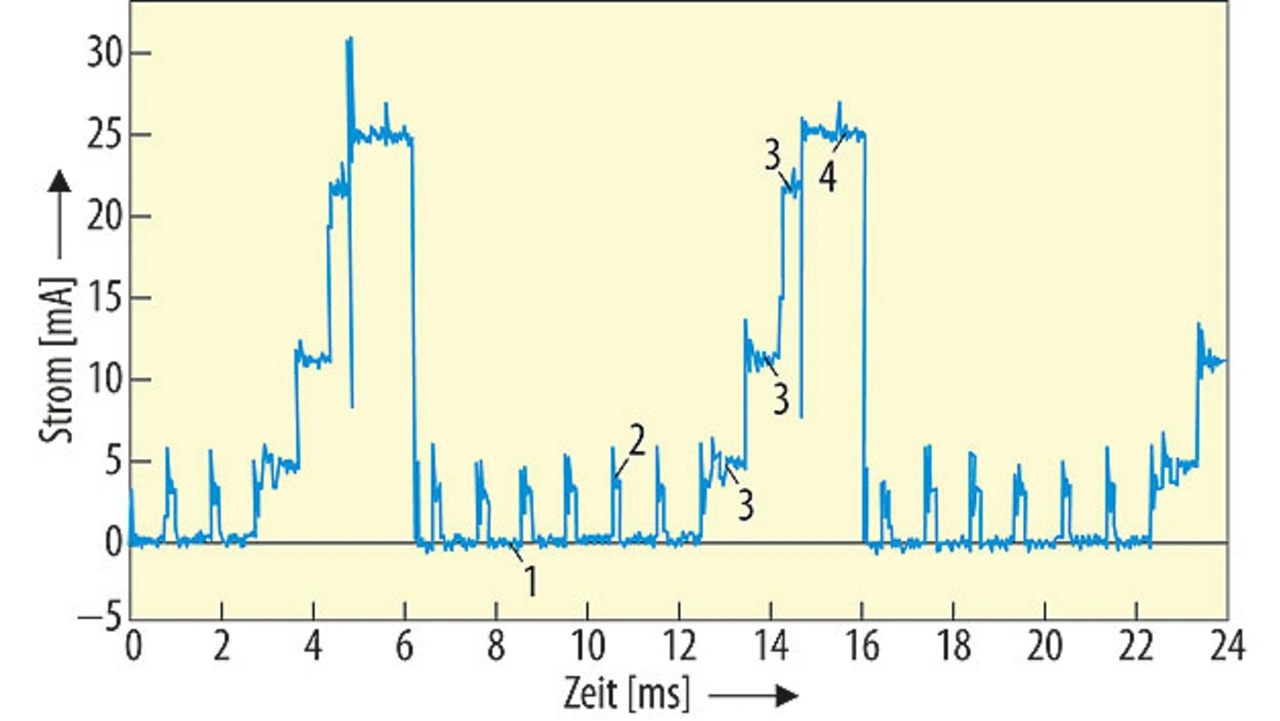

In Bild 9 ist die Stromaufnahme im Sendebetrieb gezeigt. Abschnitt 1 markiert den LPM3 mit einer Stromaufnahme von ca. 100 µA. Da hier pro Sendezyklus zehn A/D-Umsetzungen (Payload 10 bit) stattfinden, sind aus der kontinuierlichen Abtastung zehn 3-mA-Impulse (Punkt 2) zu erkennen, bei denen der LPM3 verlassen wird. Sobald zehn Messungen gesammelt worden sind, startet die Funkübertragung, was an den Stufen (Punkt 3) für die Aktivierung und Initialisierung des Transceiver zu erkennen ist. Dann wird gesendet, was einen Spitzenstrom von 25 mA (Punkt 4) zur Folge hat. Wie bereits erwähnt, findet die A/D-Umsetzung parallel zur Datenübertragung statt, das heißt vier der 3-mA-Impulse des A/D-Umsetzers fallen mit der Initialisierung des Transceiver zusammen.

Der durchschnittliche Strombedarf, wie er in Bild 9 visualisiert ist, beträgt bei aktiviertem Mittelwertfilter 5,66 mA für einen Zyklus (ca. 10 ms) bei einer Sendeleistung von 0 dBm. Bei abgeschaltetem Filter reduziert sich der Strom auf 4,55 mA. Die Sendeleistung kann im SimpliciTI-Protokoll zwar bis auf –50 dBm reduziert werden, wobei aber ab –30 dBm bei einem Geräteabstand von 20 cm bereits Übertragungsstörungen auftreten und der Strom um ca. 1 mA gegenüber der 0-dBm-Leistung abnimmt. Eine zuverlässige Datenübertragung ist bei Sichtstrecken von über 5 m ab –6 dBm möglich und bei +1 dBm bleibt die Verbindung sogar zwischen verschiedenen Räumen stabil, sodass sich mit 0 dBm ein praktikables System ergibt. Mit dem verwendeten LiPo-Akku, der über eine Kapazität von 155 mAh verfügt, ließe sich das System dann über 27 Stunden lang kontinuierlich betreiben. Falls kein kontinuierlicher Betrieb notwendig ist, kann die mögliche Betriebszeit dementsprechend um Tage bis Wochen verlängert werden.mh

Literatur

[1] Klinke, R.: Physiologie, Frankfurt am Main, Georg Thieme Verlag KG.

[2] Dembowski, Klaus: Auswahl des Funkstandards. Elektronik Readers´s Choice 8/2015.

[3] Dembowski, Klaus: Mikrocontroller − Der Leitfaden für Maker. dpunkt-verlag, 2014.

[4] Texas Instruments: MSP430 MCU eZ430-RF2500 (Rev. H), www.ti.com/lit/zip/slac139

Der Autor

| Klaus Dembowski |

|---|

| ist Wissenschaftlicher Angestellter im Institut für Mikrosystemtechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Sein Zuständigkeitsbereich beinhaltet die Entwicklung von Hard- und Software für Mikrosysteme mit dem Schwerpunkt Anwendungen von Energy Harvesting. Er wurde 2011 von der Redaktion der Elektronik für seinen Fachaufsatz „Sensornetze mit energiesparender Funktechnik“ als „Autor des Jahres“ ausgezeichnet. |

- EKG ohne Kabel

- Systementwicklung

- In der Praxis