Messung bioelektrischer Signale

EKG ohne Kabel

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Systementwicklung

Anstatt einer sonst üblichen Referenzelektrode wird bei der Funkelektrode eine differenzielle Messung zwischen zwei relativ dicht beieinander liegenden Punkten realisiert. Der optimale Abstand, der in Abhängigkeit vom jeweiligen Biosignal zu einer möglichst hohen Signalamplitude führen sollte, wurde messtechnisch ermittelt und beträgt 5 cm. Es wird bei der Funkelektrode also stets mit zwei Elektroden gearbeitet, die die Signale an einen Bio-signalverstärker leiten. Dem Design dieses Verstärkers kommt eine systemimmanente Bedeutung zu, denn er bereitet die Signale für den 10-bit-ADU (200 kS/s) des Mikrocontrollers (MSP430F2274) auf, das heißt die Signale sind hierfür zu verstärken und zu filtern.

Dem Biosignal sind typischerweise Brumm- und Rauschspannungen als Gleichtaktsignale überlagert, weshalb als erste Stufe ein Verstärker mit einer hohen Gleichtaktunterdrückung (CMRR, Common Mode Rejection Ratio) am besten geeignet ist. Damit die relativ kleine Signalamplitude nicht durch den Verstärker belastet und verfälscht wird, sollte die symmetrische Eingangsimpedanz (Zin), an der auch die Impedanz der Elektrode einen Anteil hat, möglichst hoch sein, was am besten von Instrumentenverstärkern geleistet wird, die zudem über eine hohe CMRR verfügen.

Jobangebote+ passend zum Thema

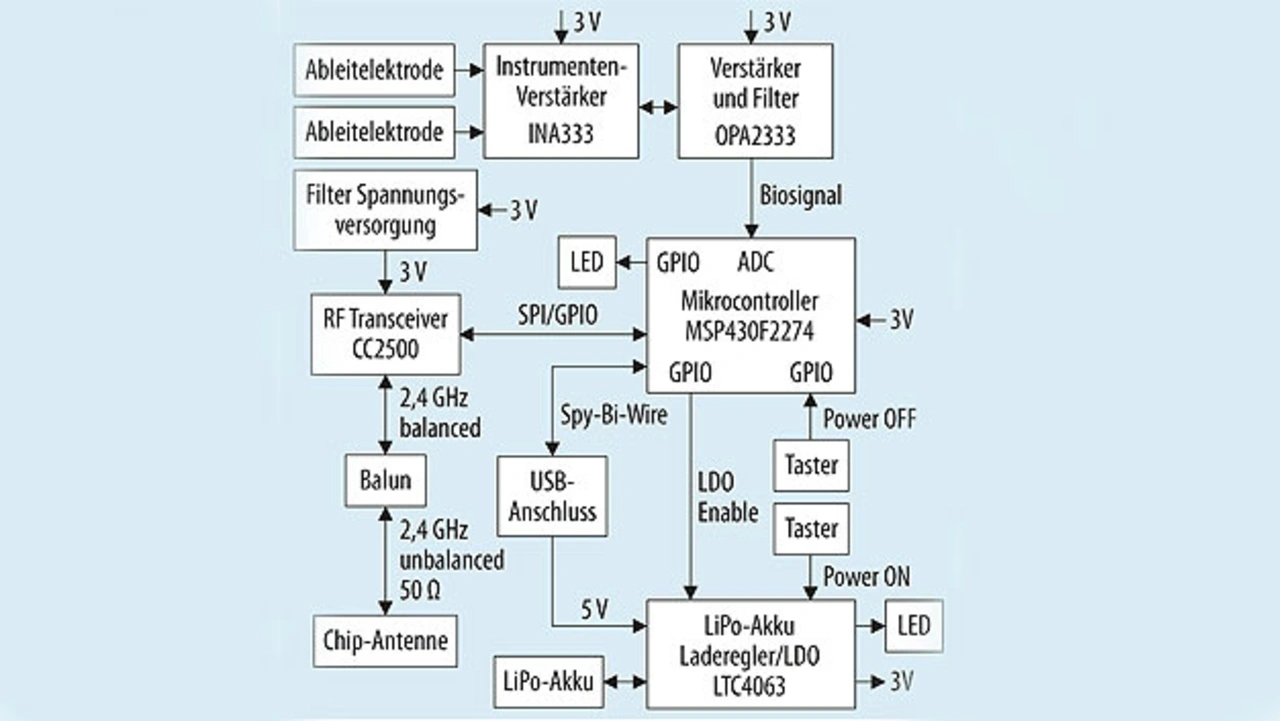

Fast alle Hersteller von Analog-ICs wie Analog Devices, Linear Technology oder auch Texas Instruments führen entsprechende Instrumentenverstärker. Als weitere Kriterien kommen eine möglichst geringe Stromaufnahme (IQ) sowie effektive und schützende Eingangsfilter (RFI, Radio Frequency Filter) und ein möglichst geringes Rauschen (Unoise) hinzu. Vorteilhaft ist außerdem eine integrierte ESD-Schaltung (Elec¬trostatic Discharge) nach der Definition des Human Body Model (HBM), die einen Schutz vor statischen Ladungen auf der Körperoberfläche verspricht, die insbesondere beim Anschluss der Elektroden auftreten und die sensible Elektronik beschädigen können. Das HBM definiert den menschlichen Körper als Kondensator mit einem Innenwiderstand, der auf eine bestimmte Spannung aufgeladen wird und dann über den zu untersuchenden Baustein entladen wird. Unter diesen Gesichtspunkten wurde der INA333 von TI (ehemals Burr-Brown) für die Funkelektrode ausgewählt, der mit CMRR = 100 dB, Zin = 100 GΩ, Vnoise = 50 nV√Hz sowie mit RFI und ESD-Filter glänzen kann. Bild 2 zeigt die gesamte Schaltung als Blockschaltbild, wobei neben dem INA333 noch ein OPA2333 (zweifach OP) verwendet wird. Dieser bildet in der Rückkopplung einen aktiven Hochpass (fG = 0,5 Hz) mit Referenzspannungsquelle und am Ausgang des INA333 eine Verstärkung von ~16 mit aktivem Tiefpass 2. Ordnung (fG = 150 Hz).

Weil der MSP430F2274 intern über zwei stromsparende OPs verfügt, deren Verstärkung über den gesamten Versorgungsspannungsbereich aussteuerbar und programmierbar ist, sind keine weiteren externen OPs für den Biosignalverstärker notwendig. Die notwendige Gesamtverstärkung, die per Software automatisch ermittelt wird, hängt vom Biosignaltyp (EKG, EMG, EEG) ab und liegt bei einem EKG mit Trockenelektroden bei maximal 4800 (73,62 dB) und bei einem EKG mit Nasselektroden bei maximal 1012 (60,1 dB), was ebenfalls für EMG- und EEG-Messungen gilt.

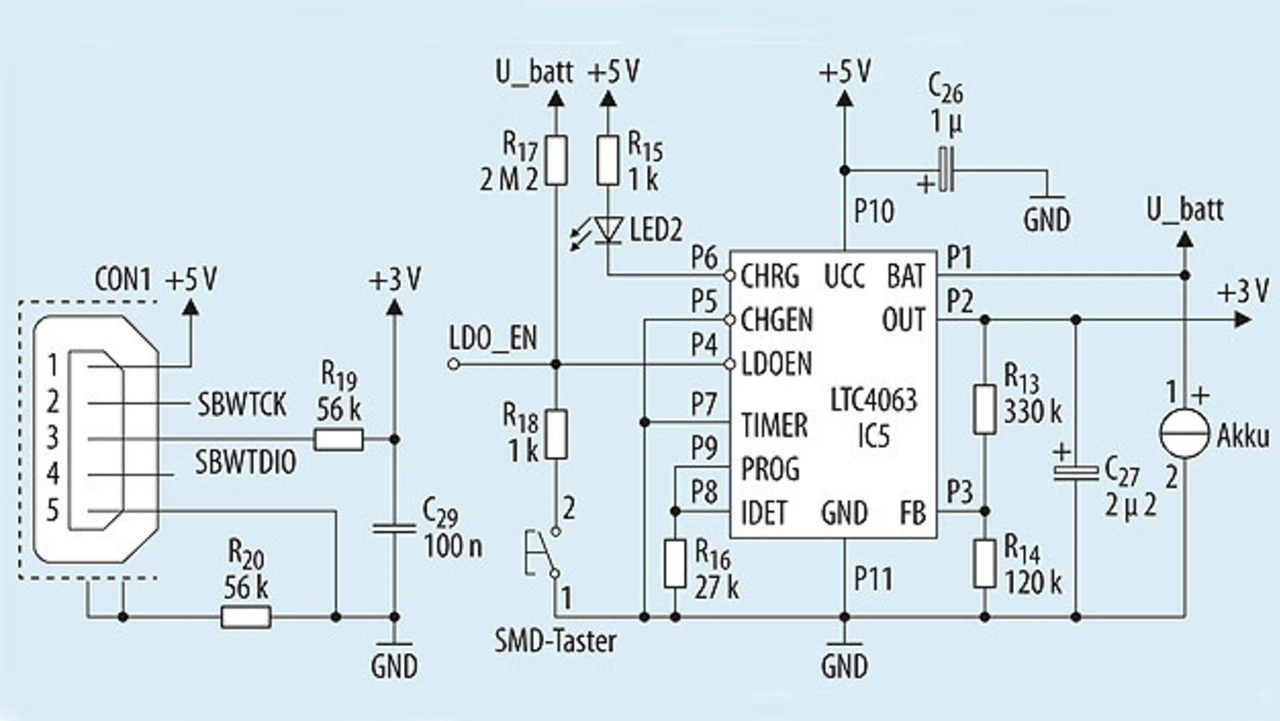

Die Versorgungsspannung des Systems beträgt durchgehend 3 V, die mit Hilfe eines Ladereglers (LTC4063) aus einem „kleinen“ LiPo-Akku (155 mAh) generiert wird. Der Widerstand R16 (Bild 3) bestimmt den Ladestrom (Iprog), der so lange fließt, bis Icharge = Iprog/10 entspricht, was anhand der LED2 zu beobachten ist. Am Out-Anschluss steht die LDO-Ausgangsspannung, die durch R13 und R14 bestimmt wird, zur Verfügung. Wenn eine zulässige LiPo-Akkuspannung an BAT anliegt, kann der LDO über den SMD-Taster aktiviert werden, was somit den Mikrocontroller mit Spannung versorgt. Dieser zieht während seiner Initialisierung, die nur wenige Millisekunden dauert, das Signal LDO_EN auf Masse und aktiviert den LDO dann dauerhaft. Im Programm lässt sich der LDO und damit die Funkelek¬trode dadurch einfach abschalten.

Die Buchse CON1 ist ein handelsüblicher Micro-USB-B-Anschluss für SMD-Printmontage. Die Anschlussbelegung entspricht jedoch nicht einem USB-Standard, sondern auf den Datenleitungen D- (Pin 2) und D+ (Pin 3) werden die beiden Spy-Bi-Wire-JTAG-Signale SBWTCK und SBWTDIO geführt, mit denen der Mikrocontroller programmiert wird. Die 5 V werden beim Laden extern von einem Steckernetzteil geliefert.

Die Funkschnittstelle ist mit dem CC2500-Transceiver aufgebaut, der mit dem MSP430-Mikrocontroller über SPI verbunden ist. Für die Programmierung kommt Spy-Bi-Wire zum Einsatz, das über USB (per FTDI-Chip) mit einem PC per Dongle kommuniziert, der gleichzeitig auch die Host-seitige Funkschnittstelle bildet. Auf der PC-Seite wird dieser Dongle wie üblich als virtueller COM-Port (UART) behandelt, der sich im einfachsten Fall mit einem Terminalprogramm wie etwa HTerm oder mit Matlab abfragen lässt, was dann gleichzeitig vielfältige Analyse- und Darstellungsmöglichkeiten eröffnet. Der Matlab-Compiler erlaubt die Erstellung eines ausführbaren Programms, sodass nachfolgend nur noch die Matlab-Laufzeitumgebung (Matlab Runtime) für die Programmausführung benötigt wird.

Simples Funkprotokoll,sparsam programmiert

Von der einzusetzenden Funkelektronik wird verlangt, dass sie möglichst energiesparend und einfach zu realisieren ist. In [2] sind hierzu die wichtigsten Standards behandelt. Daneben gibt es einige proprietäre Systeme, die keinem etablierten Standard gehorchen, dafür jedoch quelloffen sind, was eine recht individuelle Optimierung an die jeweilige Applikation und somit eine minimale Stromaufnahme ermöglicht. Für die Funkelektrode wird beispielsweise keine Netzwerkfunktionalität mit Routing-Mechanismen u. ä. benötigt, sondern es ist lediglich eine 1:1-Funkstrecke (Peer-to-Peer) notwendig, die zudem auch nicht bidirektional ausgeführt sein muss. Außerdem ist das Datenaufkommen relativ gering, was zum Funkprotokoll Simplicity von Texas Instruments führt, wofür es zahlreiche Dokumente und Beispiele gibt. Durch die recht aktive TI-E2E-Community (Engineer to Engineer) stehen zudem Hilfestellungen durch TI-Mitarbeiter und andere Forenmitglieder zur Verfügung. Das kann den Entwicklungsprozess maßgeblich beschleunigen, denn Simplicity ist ein System, welches bei TI eigentlich nur als Demo für die eigenen Funkchips gedacht war, sodass bei näherer Beschäftigung mit diesem Funkprotokoll auch Ungereimtheiten auftauchen, die sich durch verschiedene bereits diskutierte und damit bekannte Workarounds ausbügeln lassen. Simplicity ist sehr genügsam im Speicherbedarf (ca. 8 kB), komplett lizenzfrei, quell offen und lässt sich mit geringem Aufwand in eigenen Applikationen integrieren.

Simplicity kann mit verschiedenen TI-Funkchips [3] eingesetzt werden, die typischerweise von einem MSP430-Mikrocontroller über SPI angesteuert werden, wie beispielsweise die Typen der Serien CC1100 für 868 MHz oder die CC2500-Transceiver, die für 2,4 GHz vorgesehen sind. Außerdem sind auch die SoCs wie der CC430 geeignet, der einer Kombination von Transceiver und Mikrocontroller zu einem einzigen Chip (MSP430 + CC1101) entspricht, wodurch sich eine Applikation noch maßgeblich vereinfachen lässt. Für die Funkelektrode wurde ein CC2500, der von einem MSP430F2274 angesteuert wird, verwendet, was schaltungstechnisch gesehen dem eZ430-RF2500RF-Kit von TI entspricht. Die für die Funkelektrode erstellte Software basiert auf dem TI-Beispielprogramm Sensor Monitor [4].

Im Programm für die Funkelektrode wird nach der Initialisierung zunächst per integriertem A/D-Umsetzer überprüft, ob die Betriebsspannung mindestens 2,8 V beträgt; wenn nicht, wird in den Low Power Mode 3 (LPM3) gewechselt. Dieser Stromsparmodus wird so oft wie möglich eingesetzt, um den Strombedarf möglichst gering zu halten. Zum Aufwecken wird der TimerB, der als Watchdog Timer arbeitet, genutzt, der alle 500 ms einen Interrupt auslöst, damit ausstehende Arbeiten wie die A/D-Umsetzung oder das Senden eines Datenpakets erledigt werden können. Danach wird gleich wieder in den LPM3 gewechselt.

Der TimerB ist in Hardware implementiert und benötigt für seine Funktion keinen Programmcode, bemüht also auch nicht die ALU (Arithmetic Logic Unit). Als nächstes wird versucht, eine HF-Verbindung zum PC-Dongle aufzubauen. Bei erfolgreicher Etablierung der Funkstrecke wird die dazugehörige Link-ID für die spätere Kommunikation gespeichert und der TimerB als Impulsgeber für das kontinuierliche Samplen mit dem A/D-Umsetzer eingestellt.

Während des Sample-Vorgangs wird entweder in den LPM3 verzweigt oder − falls ein Datenpaket (Payload maximal 50 Byte) bereits voll ist − die Funkübertragung ausgelöst, das heißt, dass die A/D-Umsetzung sowie der Datentransfer dann parallel stattfinden. Das zu übertragende Datenpaket wird mit Hilfe eines Puffers, der vom A/D-Umsetzer laufend gefüllt wird, gebildet. Die Signalabtastung (Takt: 8 MHz) ist dabei so schnell, dass es problemlos möglich ist, zwischen den Abtastungen noch einen einfachen Filteralgorithmus zu absolvieren, der den signifikanten Störeinfluss von 50 Hz möglichst eliminieren sollte.

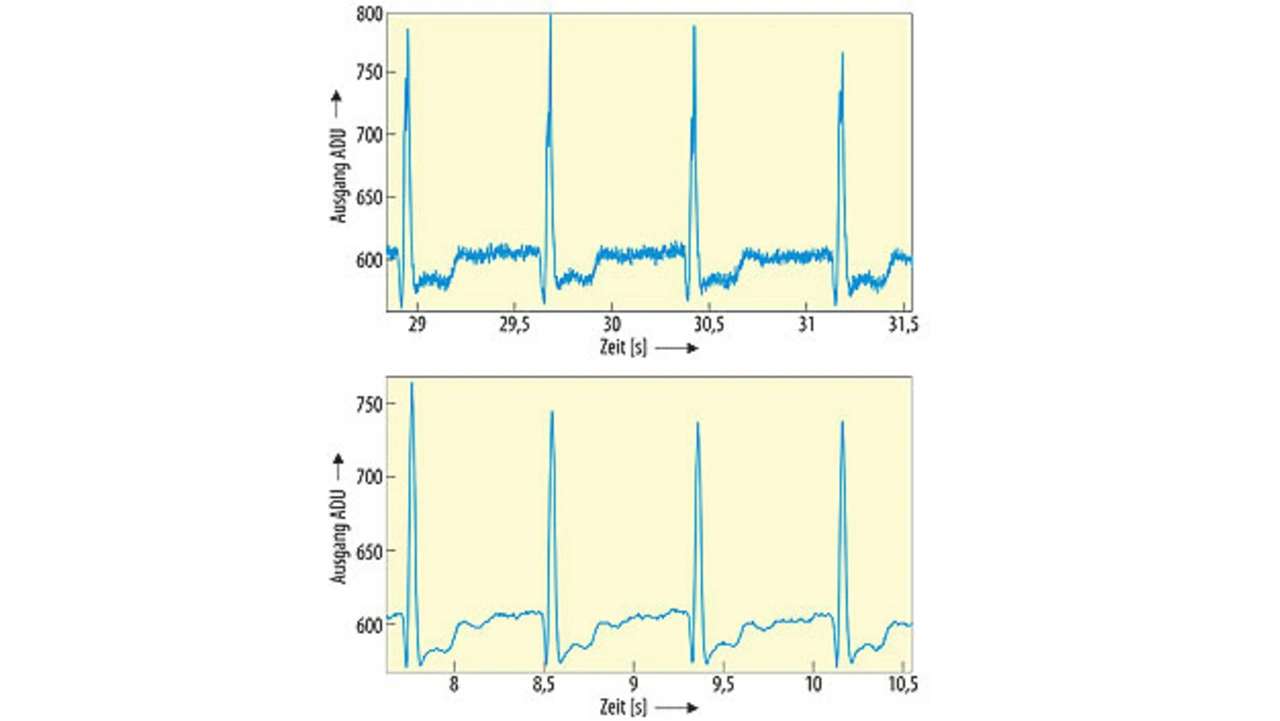

Hierfür ist insbesondere ein gleitendes Mittelwertfilter (gMf, Moving Average Filter), geeignet, welches aufgrund seiner einfachen Struktur im Vergleich zu allgemein formulierten digitalen Filtern mit gewichteten Koeffizienten weniger Speicher und Rechenkapazität benötigt, weshalb es sich daher auch mit einem kleinen Prozessor wie dem MSP430F2274 effizient realisieren lässt. Die 16-bit-Werte des A/D-Umsetzers werden dabei in einen Ringspeicher, der die Größe der Payload für die Funkübertragung aufweist, geschrieben. Mit Hilfe von zwei periodisch laufenden Pointern werden die einzelnen Speicherplätze selektiert und der Mittelwert gebildet. Das Filter verfügt über eine ausgeprägte Tiefpasseigenschaft, deren Grenzfrequenz von der Größe des Ringspeichers abhängt. Es liefert für die spezielle Filterung von Biosignalen bemerkenswert gute Ergebnisse, wie es anhand von Bild 4 zu erkennen ist. Nach dem Filterdurchlauf werden die 16-bit-Daten in 8-bit-Blöcke aufgespalten und einfach an die Simplicity-Funktion SMPL_Send übergeben, woraufhin die Daten an den PC-Host gesendet werden.

Einstellungen für die Funkparameter wie Datenrate, Sendeleistung und Modulationsverfahren lassen sich komfortabel über die von TI zur Verfügung gestellte Software SmartRF Studio7 bestimmen, die aus den gewählten Optionen eine entsprechende Registerliste generiert, die in den Quellcode des Mikrocontrollers integrierbar ist.

- EKG ohne Kabel

- Systementwicklung

- In der Praxis