Quantensensorik in Deutschland

2022 wird ein spannendes Jahr

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die vier abgeschlossenen Projekte: Gehirn-Maschine-Schnittstelle, Quanten-Inertialsensoren, Ersatz für Massenspektroskopie und präzise Laserregelschleifen für Quantengatter.

Im Projekt-Steckbrief wird das Projektvolumen mit der Förderquote in Klammern, die Laufzeit, das Projektziel und der Projektkoordinator angegeben. Es folgt jeweils eine kurze Erläuterung zu den Projekt-Hintergründen.

Jobangebote+ passend zum Thema

BrainQSens

Projektvolumen: 2,8 Mio. Euro (79 %).

Laufzeit: 01.08.2017 – 31.01.2021.

Ziel: Entwicklung einer neuartigen Gehirn-Maschine-Schnittstelle mit Quantensensoren.

Projektkoordination: Universität Stuttgart.

Im Projekt »BrainQSens« wurden Diamant-Quantensensoren genutzt, um eine effektive Gehirn-Maschine-Schnittstelle zu entwickeln. Dazu werden die Magnetfelder des Gehirns über einen Sensor nahe am Kopf abgegriffen, um daraus Texteingaben abzuleiten und Prothesen anzusteuern. Projektziel war der Machbarkeitsnachweis, dass sich über ein Sensorsystem am Kopf eines Probanden Magnetfelder des menschlichen Hörzentrums messen lassen. »Das Sensorsystem soll dabei eine Empfindlichkeit von 1 Pikotesla (10-12 T) aufweisen«, heißt es im Projektsteckbrief des BMBF. Der Ansatz soll eine Weiterentwicklung der EEG-Schnittstellen (Elektroenzephalographiesystemen) sein, die Hirnströme abgreifen und in Steuerbefehle für Prothesen oder in Texteingaben umsetzen.

CEBBEC

Projektvolumen: 365.000 € (100 %).

Laufzeit: 01.04.2018 – 31.03.2021.

Ziel: Grundlagenforschung für quantenbasierte Inertialsensoren mit verschränkten Atomen.

Projektkoordination: Universität Hannover.

Ultrakalte Atome werden bereits als präzise Messelemente genutzt, z.B. zur Zeitmessung in Atomuhren. Sie lassen sich auch zur Messung von Initialkräften – Rotation und Beschleunigung – nutzen. Im Projekt CEBBEC ging es darum, die Grundlagen zu erarbeiten, um die Messgenauigkeit solcher atomaren Inertialsensoren über das fundamentale Limit der klassischen Physik hinaus zu erhöhen. Dazu wurde das quantenmechanische Phänomen der Verschränkung untersucht. »Für die Verbesserung von Inertialsensoren müssen nun verschränkte Atome kontrolliert werden, die verschiedene Geschwindigkeiten und verschiedene Spinausrichtungen haben«, heißt es im Projektsteckbrief. Das hat bisher in zwei weitgehend getrennten Forschungsbereichen stattgefunden, die im Rahmen des Forschungsprojekts CEBBEC erstmals zusammengebracht wurden. »Zum Ende des Projekts wird die Demonstration eines Inertialsensor-Prototypen angestrebt, der eine bessere Präzision aufweist, als es mit unverschränkten Atomen möglich wäre.«

Q-Magine

Projektvolumen: 276.000 € (100 %).

Laufzeit: 01.04.2018 – 31.03.2021.

Ziel: Einführen von photoelektrischen Messverfahren in Diamant-Quantensensoren, hauptsächlich für Proteomforschung in der Medizin.

Projektkoordination: Universität Ulm.

Diamant-Quantensensoren ermöglichen Magnetresonanz-Messungen, ähnlich wie sie in heutigen MRT-Bildgebungsverfahren genutzt werden, aber mit deutlich höherer Auflösung. Bisher werden NV-Zentren mit optischen Verfahren kombiniert. Im Projekt Q-Magine wurde die Entwicklung eines 2D-Sensors angestrebt, der mit präziseren photoelektrischen Verfahren arbeitet. Die NV-Zentren befinden sich in 50 nm großen Pixeln. »Ziel des Konsortiums ist es insbesondere, für das neue Gebiet der Proteomforschung (Proteom = Gesamtheit der Proteine eines Lebewesens) eine innovative, kosteneffiziente Analysemethode zu entwickeln und damit die bisherigen, sehr teuren Verfahren, wie etwa die Massenspektroskopie, zu ergänzen oder sogar zu ersetzen«, schreiben die Projektleiter und nennen als weitere Anwendungen für den Quantensensor die medizinische und biologische Kernspinresonanz (NMR), die Magneto-Kardiographie und die Magneto-Enzephalographie.

Lineal

Projektvolumen: 800.000 Euro (100 %).

Laufzeit: 01.09.2018 – 31.08.2021.

Ziel: Entwicklung einer Lasersteuerung, um Quantenzustände zu erzeugen.

Projektkoordination: HighFinesse Laser and Electronic Systems GmbH (Tübingen).

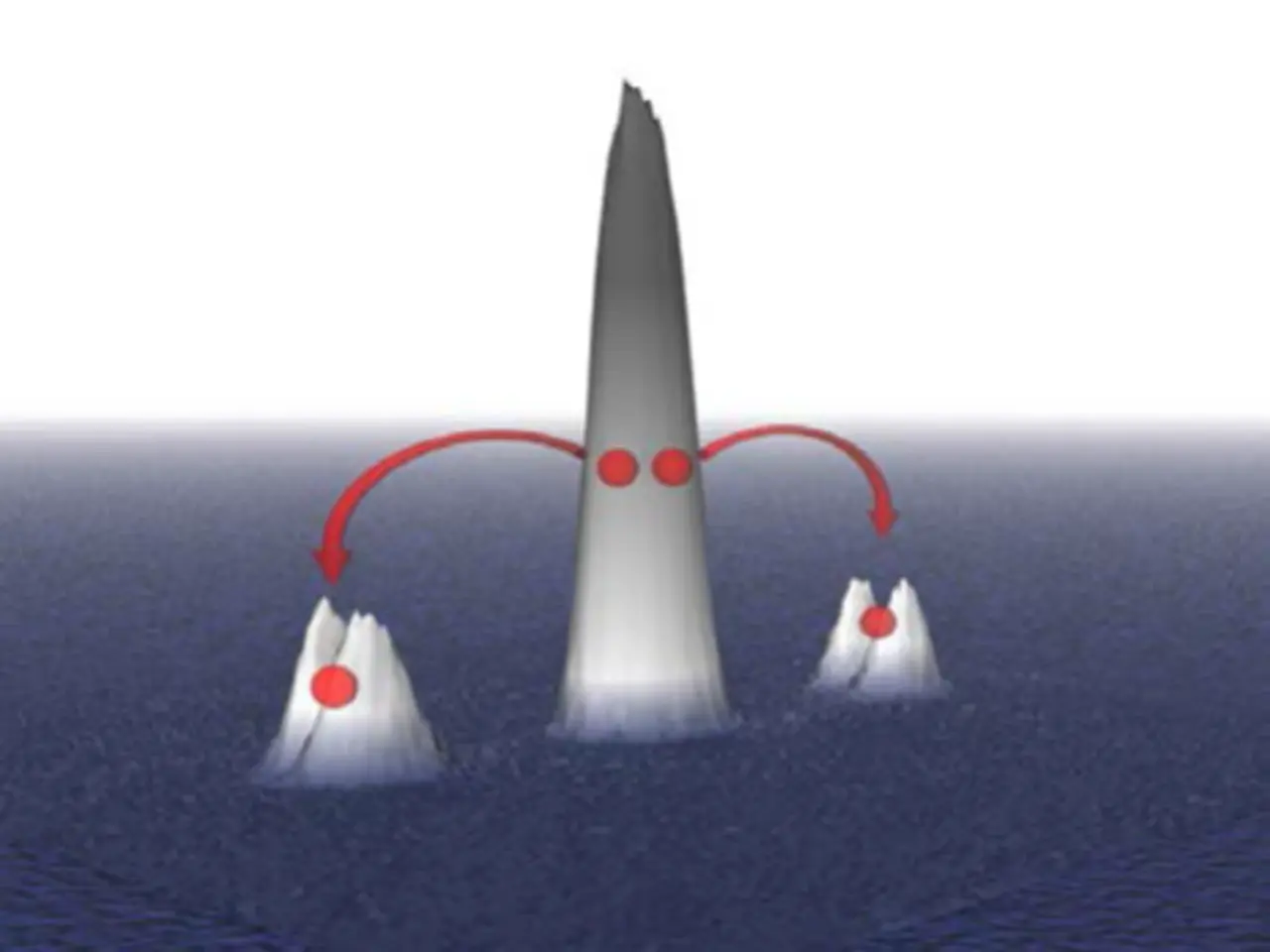

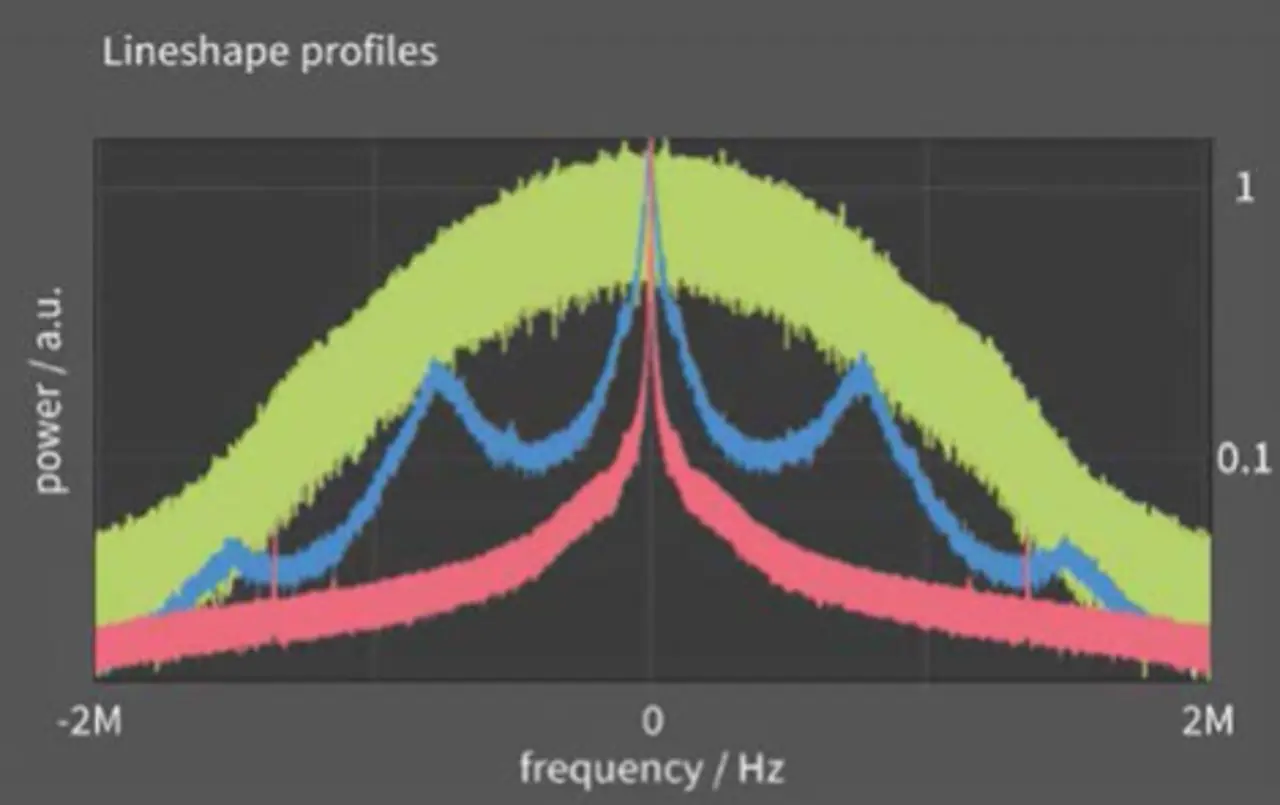

Quantensysteme reagieren empfindlich auf Umwelteinflüsse und eignen sich daher gut als Sensorelemente – sofern es gelingt, stabile Quantensysteme bereit zu stellen, die selektiv auf eine bestimmte Messgröße reagieren. Eine Möglichkeit dazu sind Quantengatter, die durch sehr präzise Laserlichtquellen mit lediglich 100 kHz Linienbreite erzeugt werden können. Die dafür nötigen Regelsysteme sind komplex und werden in der Regel nur in Forschungslaboren eingesetzt. Im Projekt Lineal wurden neue, kompaktere Messsysteme für Laser entwickelt, mit denen sich die Laserlinienbreite präzise bestimmen und schneller ausregeln lassen. Sie basieren auf Festkörper-Interferometern und decken einen Wellenlängenbereich von >100 nm ab, sodass sie für verschiedene Lasersysteme nutzbar sind. Als Referenzsystem bei der Entwicklung dienten Rydberg-Zustände, spezielle Quantenzustände von Rubidium-Atomen, anhand derer in vielen Laboren weltweit Quantenzustände untersucht werden.

- 2022 wird ein spannendes Jahr

- Die vier abgeschlossenen Projekte: Gehirn-Maschine-Schnittstelle, Quanten-Inertialsensoren, Ersatz für Massenspektroskopie und präzise Laserregelschleifen für Quantengatter.

- Die vier laufenden Projekte: Quantenzustände kontrollieren, industrielle Wertschöpfungskette, quantenfähige Serien-Laserlichtquellen und 1000x günstigere NMR-Spektrometer.

- Quellen/Literatur