Mobile Testsysteme

Prüfung von Bahnrelais

Nostalgische Bahnfans erinnern sich gerne an die Ausrüstung von Schaffnern in Straßenbahnen und Zügen längst vergangener Jahre: Lade aufklappen, Fahrkarten abreißen und per Stempel entwerten - Wechselgeld enthielt die umgehängte Geldtasche mit speziellem Münzwechsler. Realität aber sind ähnlich konstruierte Testgeräte, mit denen die Relais in Stellwerken der niederländischen Bahn in regelmäßigem Turnus überprüft werden.

Das größte am niederländischen Schienenverkehr teilnehmende Unternehmen ist die »Nederlandse Spoorwegen« (NS), gefolgt von privaten Anbietern wie zum Beispiel Arriva, Syntus, Veolia, NS Hispeed, Connexxion, sowohl im Reise- als auch Frachtverkehr. Das Schienennetz wurde auf die Gesellschaft ProRail unter der Obhut des Verkehrsministeriums ausgelagert.

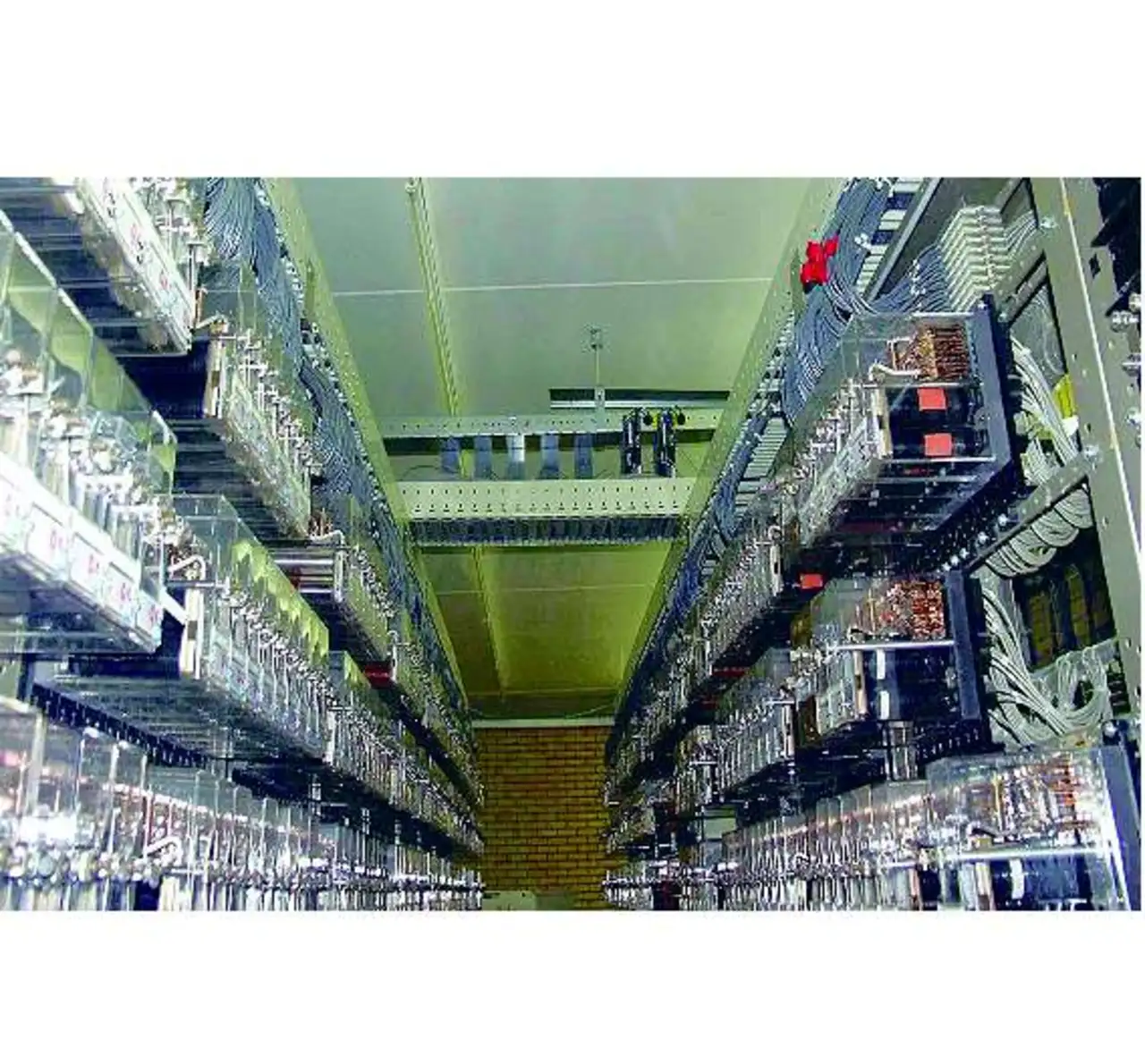

Deren Zuständigkeit fokussiert sich auf Infrastruktur und Wartung sowie Instandhaltung und Erweiterung des gesamten nationalen Schienennetzes. Ein wesentliches Augenmerk gilt den Stellwerken, die grundsätzlich mit Relaistechnik arbeiten. Für die Pflege und Kontrolle der Relais ist ein Testintervall von maximal sechs Jahren pro Relais vorgeschrieben. Innerhalb dieses Zeitraums müssen alle Relais, in den Niederlanden sind an die 220 000 Relais im Einsatz, Stück für Stück einen Test auf Funktion und Zuverlässigkeit über sich ergehen lassen. Allein im Bahnhofsbereich Utrecht erfüllen bis zu 800 diverse Relais ihre Aufgabe (Bild 1).

Stellwerke mit Relaisschaltung

Vom Stellwerk aus, einer bahntechnischen Anlage, werden alle Einrichtungen am und im Schienenweg für Zugfahrten und auch beim Rangieren zentral gestellt. Mechanische, elektrische oder auch elektronische Abhängigkeiten zwischen den Einrichtungen und dem Stellwerk sichern mit Hilfe von Sig-nalabhängigkeiten den Fahrweg, indem sie Fahrstraßen herstellen.

Jobangebote+ passend zum Thema

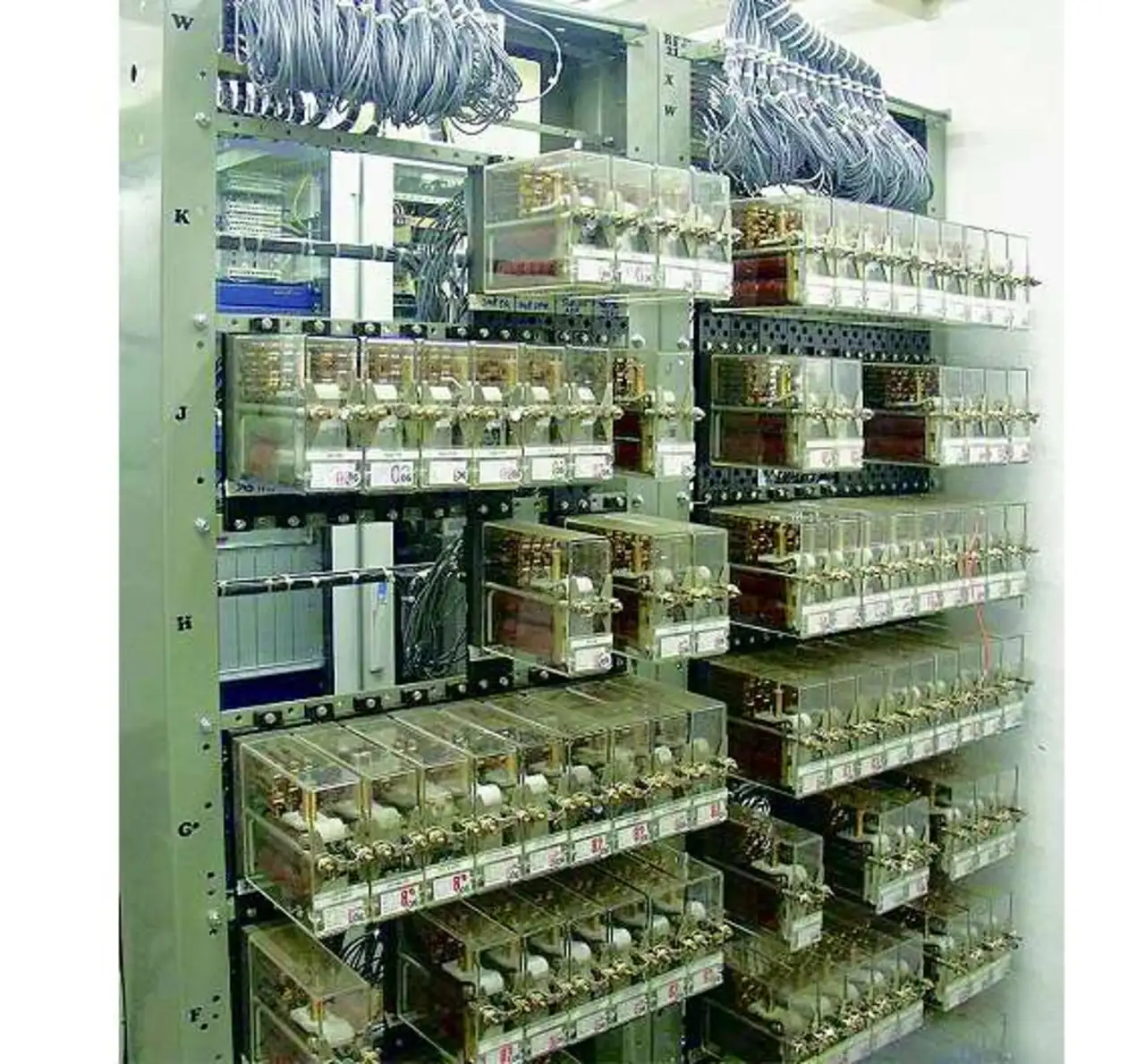

Alle Signalabhängigkeiten werden bei der niederländischen Bahn hauptsächlich über Relais geschaltet. Daneben sind auch computergesteuerte Stellwerke im Einsatz. Alle Relais sind in Funktionsgruppen zusammengefasst und separat in speziellen Räumen untergebracht (Bild 2). Die Relais werden sowohl vom Bediener am Bildschirm als auch von den Fahrzeugen über die Gleisschaltmittel der Gleisfreimeldeanlage angesteuert. Hinzu kommt, die Bedienung der Relaisstellwerke ist relativ einfach.

Alle Bedien- und Anzeigeelemente werden auf Bildschirmen an zentralisierten Arbeitsplätzen gehandhabt. Zum Start von Stellvorgängen wählt das Bedienpersonal Anfang und Ziel auf dem Bildschirm aus und gibt den Auftrag ein. Nur in Ausnahmefällen macht das der Fahrdienstleiter direkt. Da der komplette Zugverkehr in Computern gespeichert ist, kann dieses System (ARI, Automatische Rijweg Instelling - Automatische Fahrwegeinstellung) bei einem sich nähernden Zug die gewünschte Fahrstraße selbsttätig auswählen.

Der Zugverkehr wird im ganzen Land automatisch gesteuert, nur bei großen Verspätungen werden die Züge individuell von Hand gelenkt. Um die Sicherheit im gesamten Bahnbetrieb zu gewährleisten, ist die Überprüfung der Relais in einem regelmäßigen Turnus eine zentrale Aufgabe. Neben der obligatorischen Sichtprüfung zählt der elektrische Test zum Standard. Zu diesem Zweck kommen Testsysteme von Dr. Eschke Elektronik zum Einsatz.

»B1« und »B2« im Test

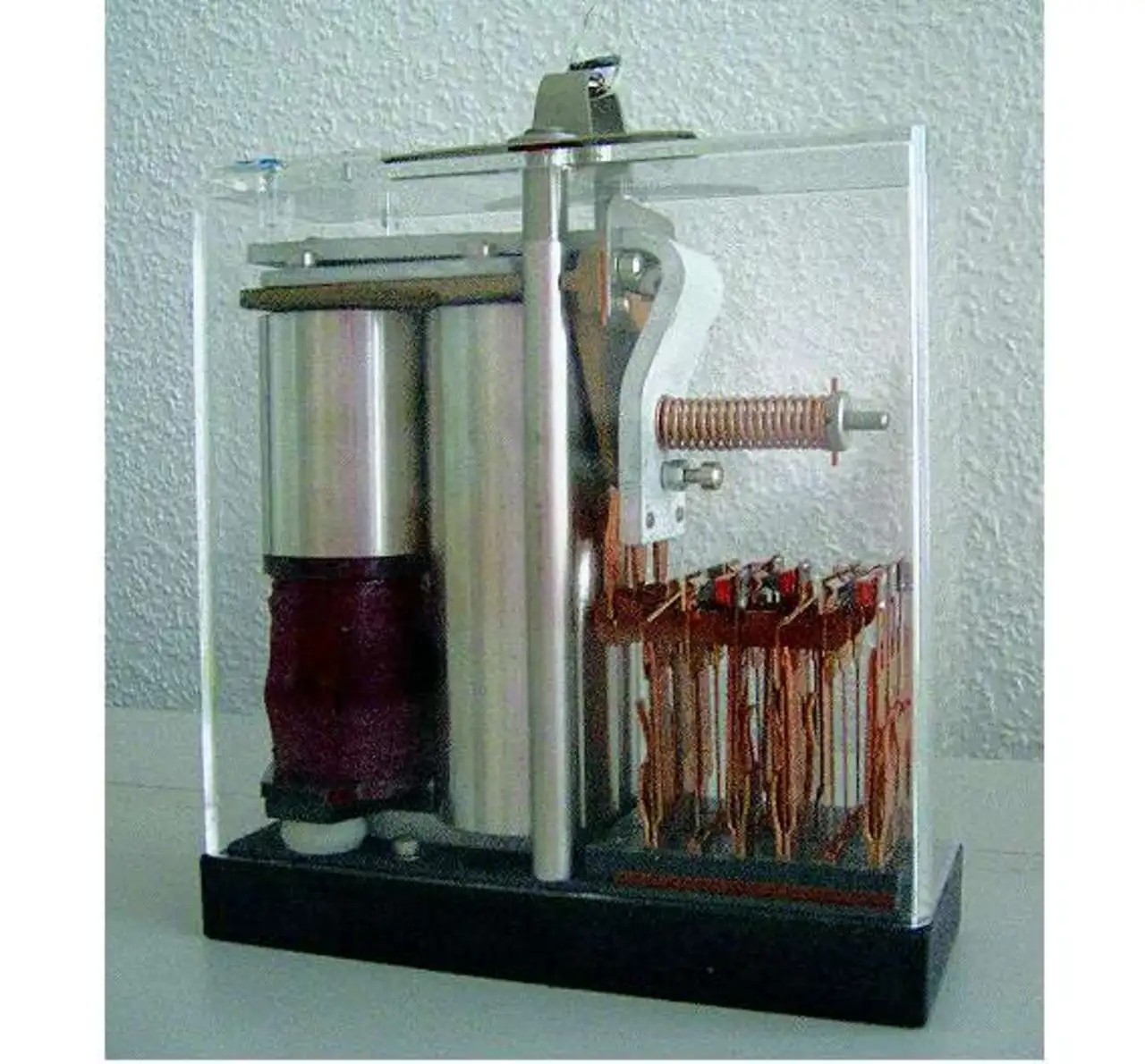

Das Sicherheitsrelais »B1« (Bild 3) ist zuständig für die Signal- und Weichensteuerung, während das Sicherheitsrelais »B2« für die Gleisfreimeldung und damit für die Sicherheit der Blockstreckenkontrolle verantwortlich ist. Blockstrecke wird die Strecke genannt, in der sich nicht mehr als ein Zug aufhalten darf. Bei geringsten Unklarheiten wird der entsprechende Abschnitt blockiert. Das führt das Relais B2 aus.

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Sicherheit wird ein entsprechend hoher SIL (Safety Integrity Level) festgeschrieben, nämlich SIL 3. Relais und der Tester entsprechen jedoch der höchsten Anforderungsstufe SIL 4. Dieser Level weist auf eine Betriebsart mit hoher Anforderungsrate hin. Level 3 bedeutet die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde zwischen 10-8 und 10-7.

Der Tester »T-B1« (Bild 4) sollte zwei Relais gleichzeitig prüfen können. Dagegen wurde dem zweiten System auf Grund der relativ komplexen Tests für die B2-Relais nur ein Exemplar zugeordnet. Für die Konzipierung der beiden Testsysteme standen den Entwicklern Originalrelais zur Verfügung. Über die Anforde

Die Tester mit knapp 12,5 kg mussten Bedingungen wie spritzwasserdicht nach Schutzart IP54, temperaturunempfindlich und stoßfest bis 9 g erfüllen, und gegen das Eindringen von Staub und Salznebel sollten die »Meetkoffer« (Messkoffer) resistent sein. Auch die entsprechenden EMV- und EMC-Anforderungen unter Bahnbedingungen galt es umzusetzen. Anspruchsvoller wurde es bei der weiteren Entwicklung in punkto Sicherheit der Messergebnisse; denn kein Relais durfte trotz Fehler zufällig als gut befunden werden.

Die Lösung bot ein spezielles Messverfahren, das solches Fehlverhalten definitiv ausschloss. Jetzt wird auf zwei unabhängigen Pfaden gemessen. Praktisch bedeutet das, dass jede Messung auf einem anderen Pfad nochmals überprüft wird. Für diese Aufgabe kommen im T-B1 zwei Mikrocontroller pro zu testendem Relais und im »T-B2« für das B2-Relais sogar vier solche ICs zum Einsatz (Bild 5).

Die Mikrocontroller führen die Kommunikation mit dem PC, den Selbsttest, die Relais-identifikation, die Testparametrierung, die Ablaufsteuerung und die Bewertung durch. Den für exaktes Logging der Messwerte zu jedem einzelnen Relais erforderlichen Datensatz stellen die Instrumente vollständig zusammen; sie lassen sich an den PC übertragen. Dabei ist ein hoher Sicherheitsstandard zu gewährleisten, und die Daten müssen gegen zufällige Störungen geschützt werden. Die integrierten Controller unterstützen die regelmäßige automatisierte Kalibrierung und Eichung.

Die Guten ins Töpfchen

Die Messgeräte sind mit einem PC oder Notebook per USB-Kabel verbunden und stellen die Messergebnisse auf dem Monitor dar. Am Ende gibt es nur zwei Möglichkeiten als Ergebnis: »GOED« oder »FOUT, also »GUT« oder »FEHLER«. Die SIL-4-Konformitätserklärung gibt die Gewissheit, dass Funktionsfähigkeit, Genauigkeit der Messungen und die Zuverlässigkeit der Messergebnisse mit geltenden Vorschriften übereinstimmen und zugesicherte Eigenschaften erfüllt sind. Alle Entwicklungsschritte wurden parallel durch den TÜV Brandenburg/Berlin exakt überprüft und zertifiziert.

Zugleich stimmen die Meetkoffer mit einer ganzen Reihe gültiger internationaler Standards überein, sind also fast universell einsetzbar. Zur Fixierung der zu testenden Relais im Meetkoffer dienen die gleichen Aufnahmen beziehungsweise Fassungen, die auch in den Relaisräumen zum Einsatz kommen. Welcher Messumfang zu bewältigen ist, macht die Gesamtzahl der zu prüfenden Relais deutlich.

Rund 220 000 Relais sind im Rhythmus von sechs Jahren zu testen. 26 Varianten des Relaistyps B1 müssen periodische Sicherheitstests zu allen statistischen und dynamischen Daten über sich ergehen lassen. Bei aktuell 25 aktiven Messgeräten sind das annähernd fast 9000 Relais. Pro automatischem Testablauf rechnet ProRail mit etwa 120 s. Alle B1- und B2-Relais sind mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205 ausgerüstet. Derartige Kontakte setzen sich aus mindestens einem Öffner und Schließer mit einer integrierten Mechanik zusammen. Diese Mechanik verhindert, dass Öffner und Schließer gleichzeitig geschlossen sein können.

Insbesondere bei einem gestörten Zustand (Fehler), verursacht zum Beispiel durch Öffnungsversagen eines Kontaktes, muss das für die gesamte Lebensdauer der Relais gewährleistet sein. In einer Schaltung kann ein geöffneter Schließer durch einen geschlossenen Öffner erkannt werden (Fehlererkennung). Entsprechend gilt das auch für einen geschlossenen Schließer, bei dem der Öffner geöffnet ist. Daraus ergibt sich, dass das Öffnen eines Kontaktes stets dem Schließen des antivalenten Kontaktes vorangeht und keinesfalls gleichzeitig oder gar umgekehrt geschieht.

Alle zu testenden B1-Relaistypen sind zum Teil mit zwei oder einer Spule, ein bis vier Wechslern, bis zu zwei Schließern und der gleichen Anzahl Öffner ausgestattet. Hauptfunktion der Messgeräte ist es, die Kontakt- und Spulen-widerstände, die Anzugs- und Abfallströme sowie die Schließ- und Öffnungszeiten genau zu messen und typbezogen zu bewerten. Bei vorgegebenen Spulen-Gleichströmen für die B1-Relais handelt es sich bei deren zeitlichem Verlauf nicht um eine einfache Gerade.

Die Messgeräte erzeugen genau vorgegebene nichtlineare Gleichstromverläufe für den B1-Relaistest und Wechselstromverläufe für den B2-Relaistest. Die DC-Stromrampen haben segmentweise genau definierte Anstiegs- und Abfallzeiten. Anhand dieser Stromkurven lässt sich das exakte Anzugs- und Abfallverhalten der Relais mit den zugehörigen Zeiten überprüfen. Je nach Relaistyp fließen Spulensättigungsströme zwischen 5 mA und maximal 1000 mA.

Für den Anker beträgt der maximale Anzugsstrom 2,5 mA bis 264 mA und der Abfallstrom minimal 1,1 mA. Der Spulenstromwiderstand variiert je nach Relaistyp von 0,9 Ω bis 500 Ω. Die Messgeräte selbst arbeiten mit einer Netzspannung zwischen 90 V und 240 V mit 47 Hz bis 80 Hz Netzfrequenz. Für die B2-Relais, deren Funktion wesentlich auf dem Wirbelstromprinzip beruht, erfolgen Messungen bei unterschiedlichen Wechselspannungen und -strömen. Wahlweise werden Spannungen mit 50 Hz oder 75 Hz generiert. Auf dieser Basis finden Messungen der notwendigen Phasenverschiebungen zwischen der lokalen Wechselspannung und der Spur-Wechselspannung statt.

- Prüfung von Bahnrelais

- Software und Kalibrierung