Oszilloskope

Schnelle Datenschnittstellen auf Herz und Nieren prüfen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

CDR-Trigger für schnelle Augendiagramm-Tests

Die zeitlich korrekte Überlagerung der Bitsequenzen für das Augendiagramm bedarf einer zeitlichen Referenz. Bei parallelen Datenschnittstellen wie beispielsweise DDR-Speichern wird dazu außer den Daten ein Taktsignal übertragen, das für jedes Datenbit den genauen Zeitpunkt für Anfang und Ende der Übertragung vorgibt. Bei seriellen Datenbussen wie USB oder PCIe ist der Referenztakt in das Datensignal eingebettet (Embedded Clock) und muss auf der Empfängerseite per Taktrückgewinnung (Clock Data Recovery – CDR) extrahiert werden. Das daraus gewonnene Taktsignal verwendet der Empfänger zum Abtasten des eingehenden Datenstroms. Die CDR benutzt eine Regelkomponente wie PLL (Phase-Locked Loop) oder DLL (Delay-Locked Loop), um Frequenzschwankungen – typischerweise kleiner 1 MHz bis 10 MHz – zu folgen. Diese Fähigkeit, Frequenzschwankungen auszugleichen, ist für eine stabile Datenübertragung hervorragend, erschwert jedoch die Tests. Der traditionelle Ansatz, den Takt des Messgeräts als Referenz zu verwenden, reduziert die Testmarge oder macht das Testen sogar unmöglich. Einige Standards setzen zudem Frequenzmodulation wie beispielsweise das Spread Spektrum Clocking von PCIe (~30 kHz Dreiecksmodulation) ein, um die elektromagnetische Emission zu reduzieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

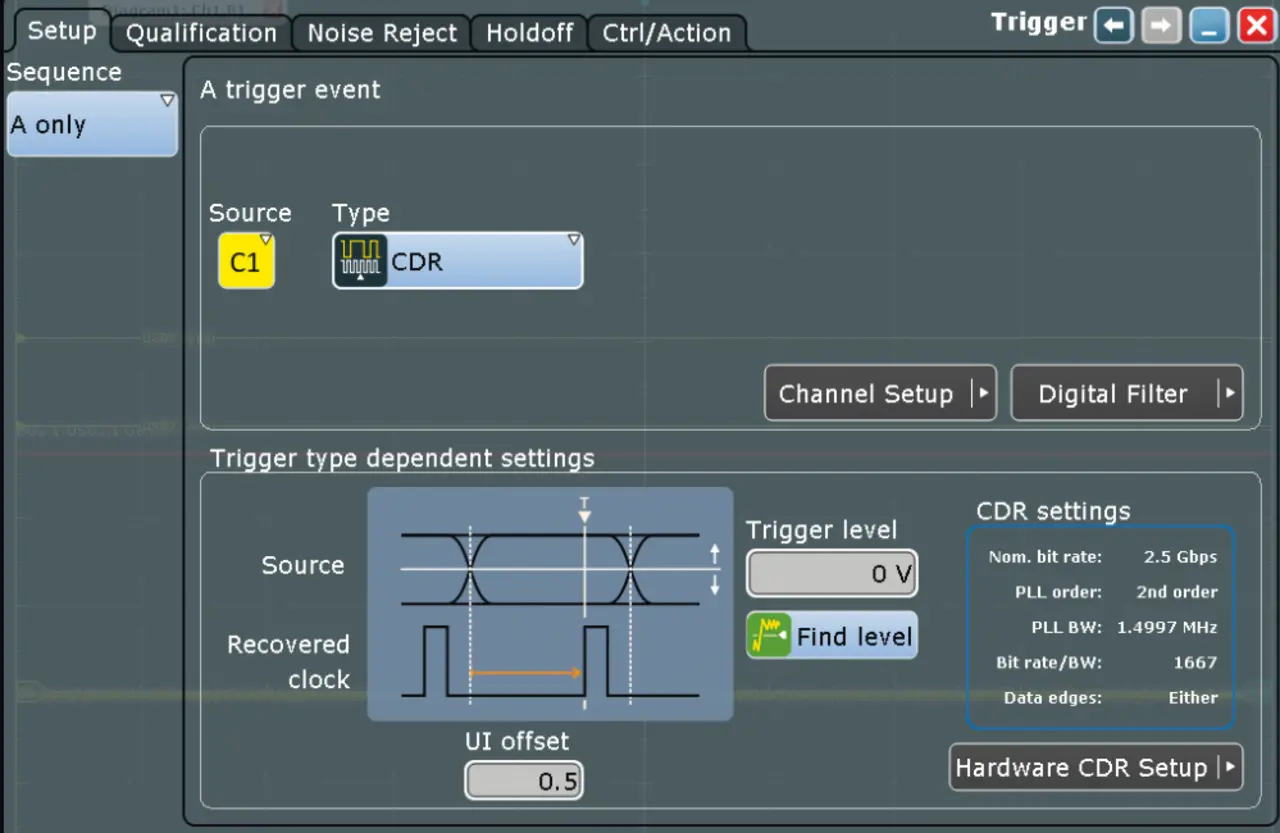

Aus all diesen Gründen ist für erfolgreiche Tests an Embedded-Clock-Signalen auch das Verhalten der Empfänger-CDR zu berücksichtigen. Anwender des R&S RTO sind hier im Vorteil, denn das Gerät verwendet zur Darstellung des Augendiagramms eine hardwarebasierte CDR. Deren Verhalten ist hinsichtlich PLL-Ordnung, Regelbandbreite und Dämpfungsfaktor programmierbar, sodass Tests nach verschiedenen Protokollspezifikationen möglich sind, die die im Empfänger verwendete CDR im Detail beschreiben. Beim Einsatz dieser Hardware-CDR-Option wird als Triggerquelle das von der CDR extrahierte Taktsignal verwendet (Bild 4) und damit die zeitliche Synchronität der Datenbits zu den Embedded-Clock-Signalen sichergestellt. Mit einem UI-Offset von 0,5 ist der Triggerzeitpunkt in der Augenmitte justierbar.

Aufgrund der hohen Erfassungsrate des R&S RTO von bis zu 1 Million Messkurven pro Sekunde werden mit der in Hardware implementierten CDR sehr schnell viele Datenbits zu einem Augendiagramm übereinandergelegt, sodass die Ergebnisse eine hohe statistische Sicherheit aufweisen. Traditionelle softwarebasierte CDR-Analysen werden erst in der Nachverarbeitung der einzelnen Messkurven ausgeführt und kosten deshalb mehr Zeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihre Hardware-CDR kontinuierlich läuft und ihr Verhalten bei allen Messkurvenerfassungen konsistent ist. Dagegen muss sich der PLL-Algorithmus einer softwarebasierten CDR bei jeder Akquisition neu einschwingen, wodurch die Samples am Anfang der Messkurve unbrauchbar sind.

Fehler vermeiden beim Kontaktieren

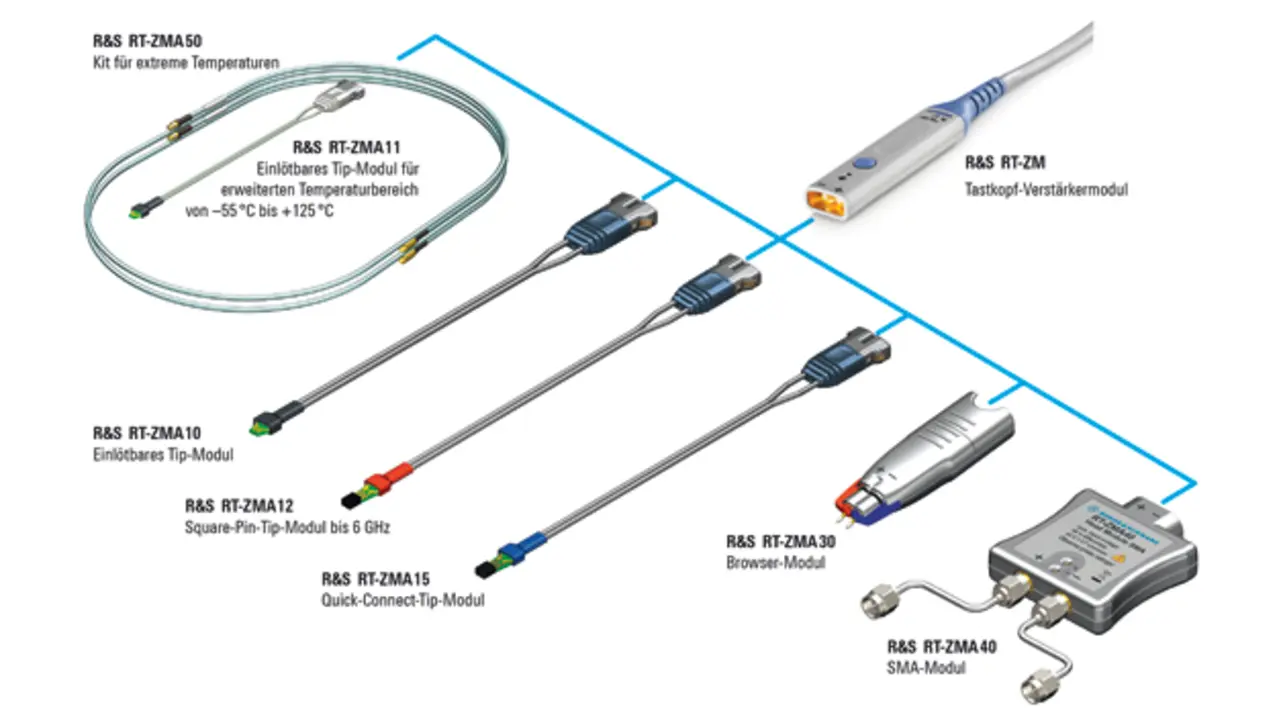

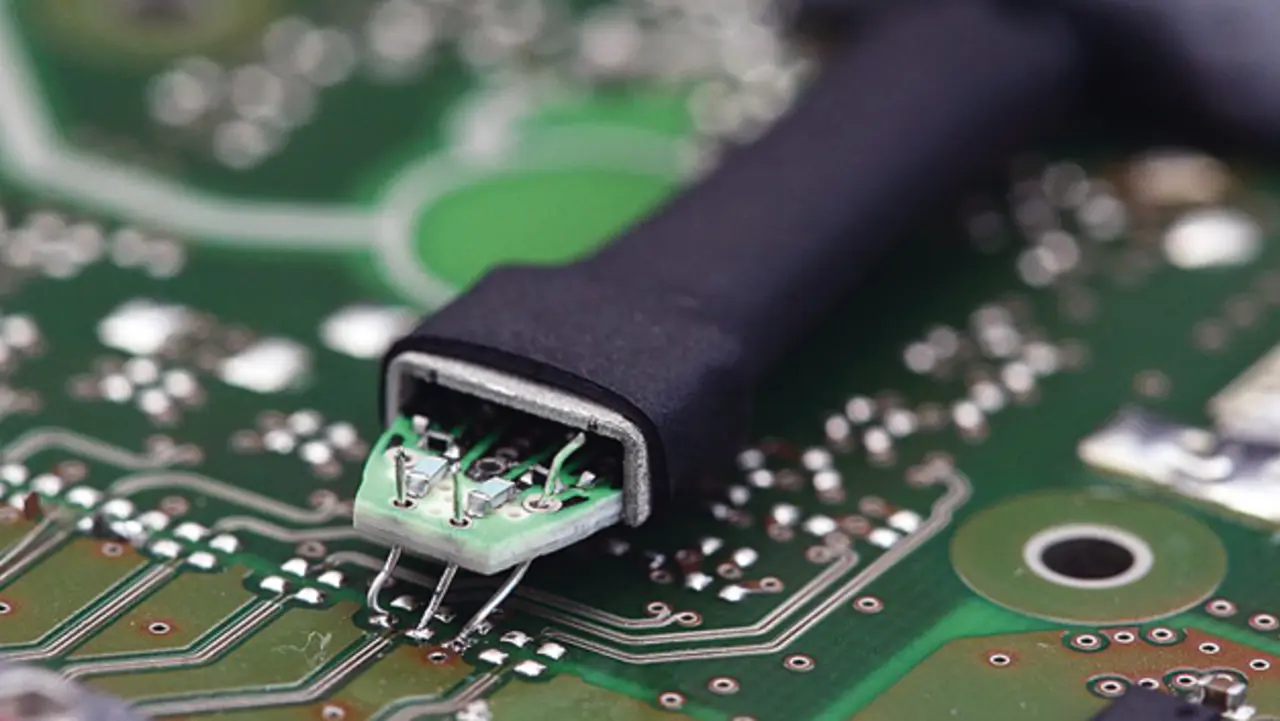

Entscheidend für zuverlässige Ergebnisse bei Messungen schneller Signale ist die richtige Kontaktierung des Tastkopfs. Die modularen Tastköpfe von Rohde & Schwarz, wie der Breitbandtastkopf RT-ZM, unterstützen mit einer Vielzahl von Tip-Modulen unterschiedliche Kontaktierungsmöglichkeiten (Bild 5). Die am meisten verbreitete Methode ist das Anlöten eines Tip-Moduls (Bild 6). Generell sind bei allen Verfahren die Kontakte so kurz wie möglich zu halten, um zusätzliche Induktivitäten und Kapazitäten zu minimieren. Dies gilt auch für Lötverbindungen, die Lötkontakte sollten nicht länger als zwei bis drei Millimeter sein.

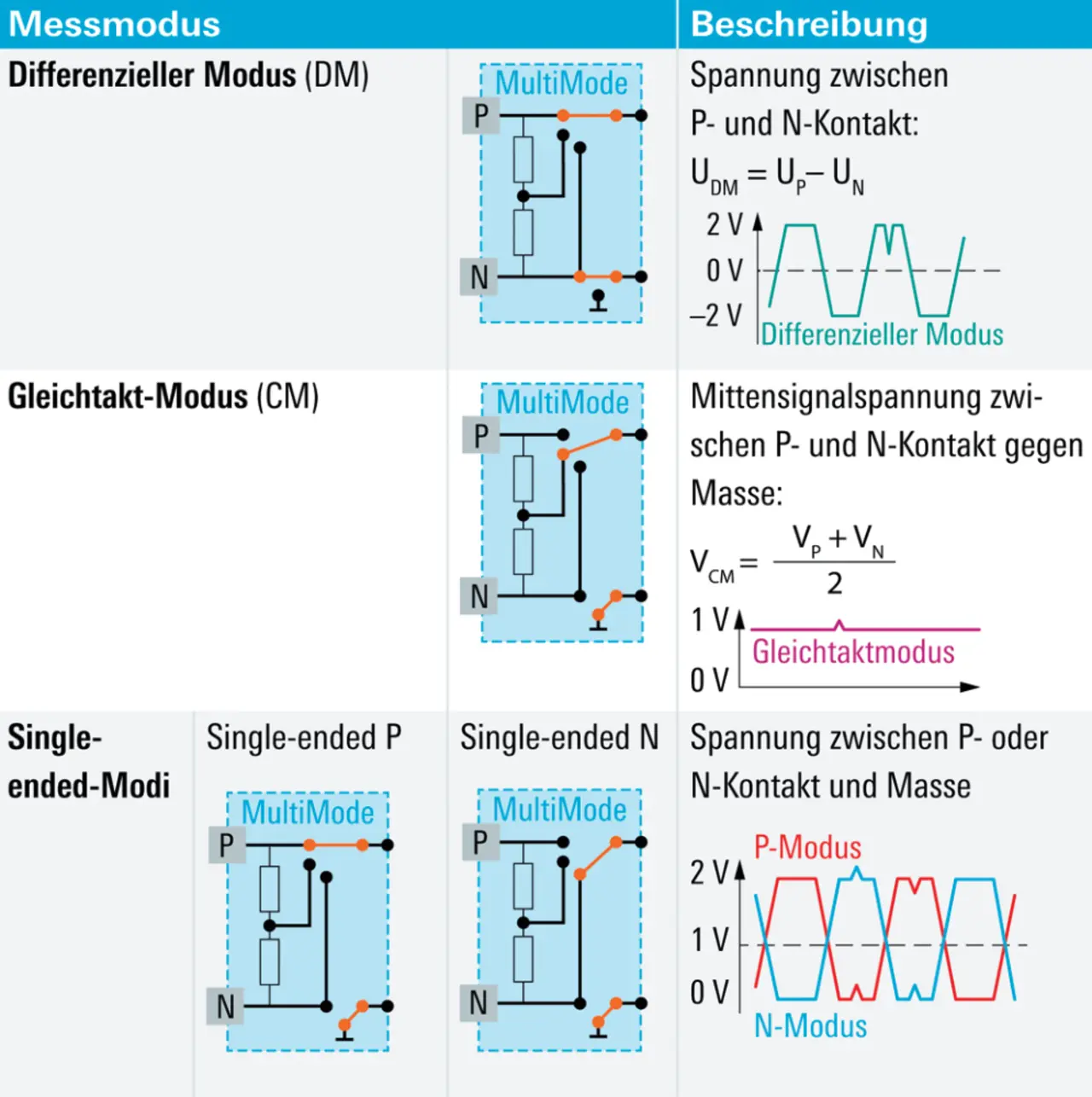

Schnelle Datenschnittstellen verwenden überwiegend differenzielle Leitungen für die Signalübertragung. Die beiden Signale UP und UN werden mit einem differenziellen Tastkopf entsprechend abgegriffen. Eine zusätzliche Masseverbindung ist dringend zu empfehlen, damit eine stabile und zuverlässige Messumgebung mit minimierten parasitären Effekten und guter Gleichtaktunterdrückung (Common Mode Rejection Ration – CMRR) gewährleistet ist.

Kontaktiert man den Breitbandtastkopf RT-ZM außer mit den UP- und UN-Signalen auch mit der Masse, hat man durch die MultiMode-Funktionalität des Oszilloskops den Vorteil, neben der differenziellen Messung auch leicht zu einer massebezogenen Messung jeweils an UP und UN, beziehungsweise zu einer direkten Messung der Gleichtaktspannung wechseln zu können, ohne die Kontaktierung zu ändern (Bild 7).

Konformitätstests für USB und PCIe

Mit einem R&S RTO mit 6 GHz Bandbreite kann ein Entwickler Fehleruntersuchungen und typische Signalintegritätstests bis 5 Gbit/s durchführen. Für Konformitätstests haben die Standardisierungskomitees USB Implementers Forum (USB-IF) und PCISig allerdings Messbandbreiten festgelegt, die sehr viel teurere Geräte erfordern. Für die Konformitätszertifizierung dieser Datenrate müssen Oszilloskope mit einer Gerätebandbreite verwendet werden, die die fünfte Harmonische des Datensignals abdecken: das sind 13 GHz. 5 Gbit/s entsprechen einer Frequenz von 2,5 GHz, die entsprechend mit 5 zu multiplizieren ist. Das Oszilloskop R&S RTO mit 6 GHz Bandbreite unterstützt somit Konformitätstests bis zu einer maximalen Datenrate von 2,5 Gbit/s. Rohde & Schwarz offeriert für solche Tests Softwareoptionen, die den Anwender durch die Messungen führen und anschließend die Ergebnisse in einem Report darstellen. Für USB 2.0 ist die Testsoftware R&S RTO-K24 verfügbar, für PCIe deckt R&S RTO-K81 Konformitätstests der Schnittstellengeneration 1 und 2 bis zu einer maximalen Datenrate von 2,5 Gbit/s ab.

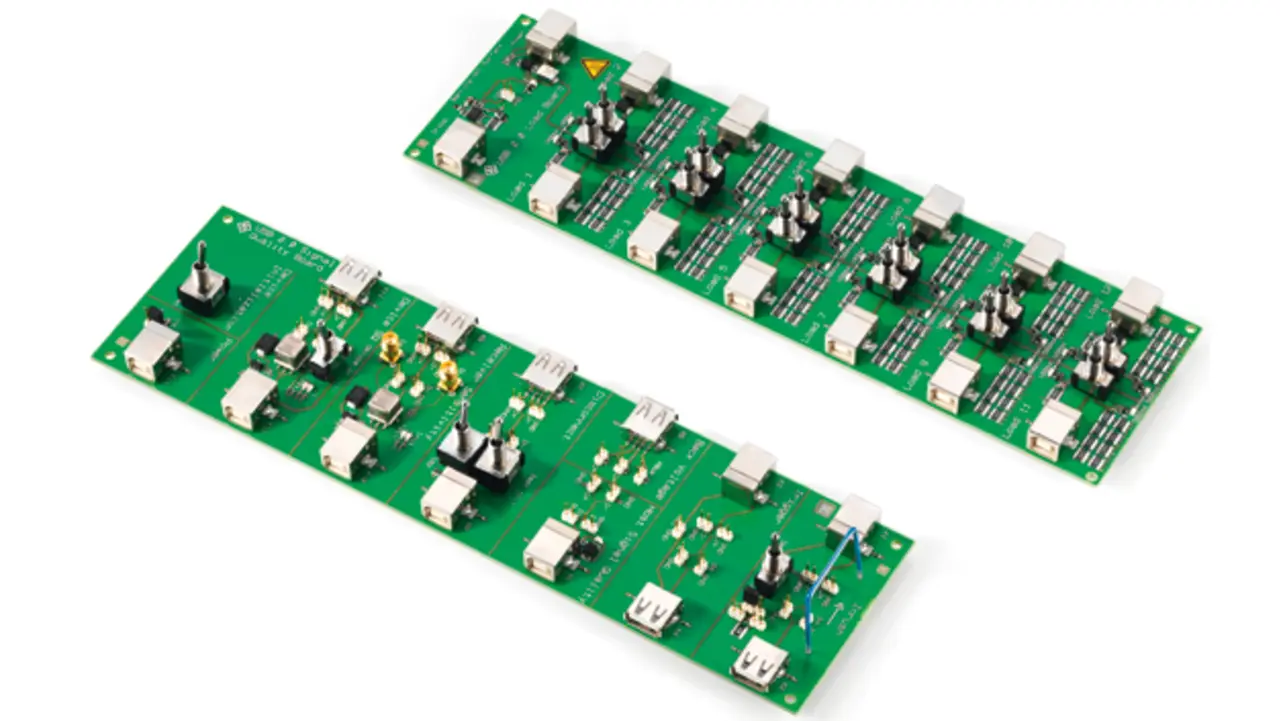

Die Kontaktierung der Messobjekte für die Konformitätstests erfolgt über Test-Fixtures. Für USB-2.0-Tests hat Rohde & Schwarz das Test-Fixture-Set R&S RT-ZF1 entwickelt (Bild 8), das die unterschiedlichen Testumgebungen und entsprechende Kontaktierungen für die Highspeed- und Legacy-Tests für USB-Geräte, -Hubs und -Hosts unterstützt. Speziell für den Highspeed-Signal-Quality-Test ist zusätzlich das nur vom USB-IF erhältliche „USB 2.0 Hi-Speed-Signal-Quality Test Fixture“-Set erforderlich.

Zertifizierte Test Fixtures für PCIe sind generell nur vom PCISig-Konsortium erhältlich, und zwar sowohl für den Test von PCIe-Motherboards (PCI Express Compliance Load Board – CLB), als auch für Add-in Cards (PCI Express Compliance Base Board – CBB). Die CLB- / CBB-Test-Fixtures gibt es für die jeweiligen PCIe-Generationen. Die Fixtures der höheren Generationen unterstützen die vorhergehenden.

- Schnelle Datenschnittstellen auf Herz und Nieren prüfen

- CDR-Trigger für schnelle Augendiagramm-Tests

- Mit Protokolltriggerung und Decodierung auf Fehlersuche