Debugging serieller Busse

Schnell und einfach dekodieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Sporadische Transienten finden

Sporadische Transienten, die in einen seriellen Bus eingestreut werden, können Fehlfunktionen verursachen oder auch in unregelmäßigen Abständen einen Prozessor zurücksetzen. Mit herkömmlichen Triggermethoden sind solche Situationen kaum zu erfassen. Auf einer seriellen Datenleitung, über die ohnehin nur unregelmäßig Daten laufen, ist es doppelt schwierig, eine noch unregelmäßiger auftretende Störung zu erfassen. Eine Möglichkeit hierzu ist die „ewige Nachleuchtdauer“. In dieser Betriebsart wird der Bildschirm zwischen zwei Datenerfassungen nicht gelöscht. Neue Signale werden einfach über vorhandene geschrieben. Wenn man mit einem seriellen Trigger arbeitet (der alle passenden Frames fängt) und „ewige Nachleuchtdauer“ eingeschaltet hat, sollten auf dem Bildschirm schließlich alle Bitpositionen gefüllt sein. Tritt eine Transiente auf, sollte man diese schnell erkennen, weil sie als Spitze aus dem Signal heraussticht.

Weiß man erst einmal, dass eine Transiente vorkommt, will man natürlich auf sie triggern. Wie oben bereits erwähnt, ist das mit herkömmlichen Triggermethoden sehr umständlich. Das Aufkommen von berührungsempfindlichen Bildschirmen bei Oszilloskopen ermöglichte aber eine neue Methode der Triggerdefinition, nämlich Zonentrigger. Mit Zonentriggern ist das Erfassen von Transienten trivial.

Jobangebote+ passend zum Thema

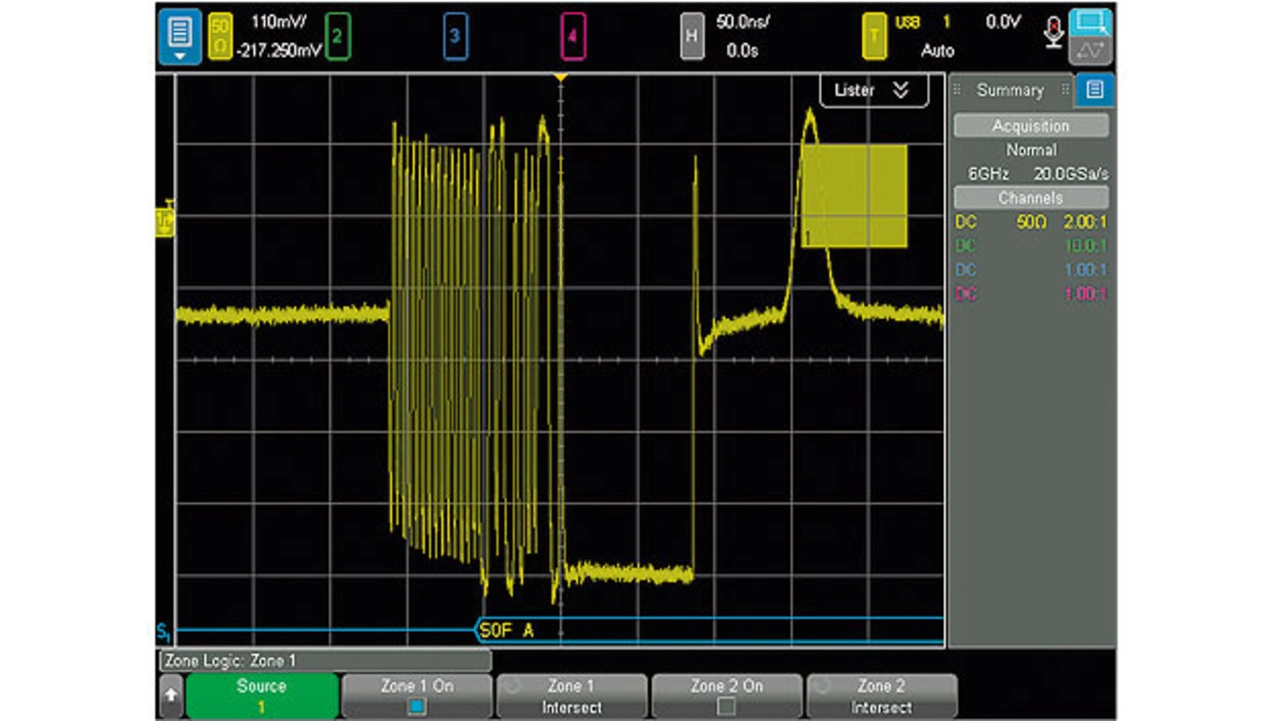

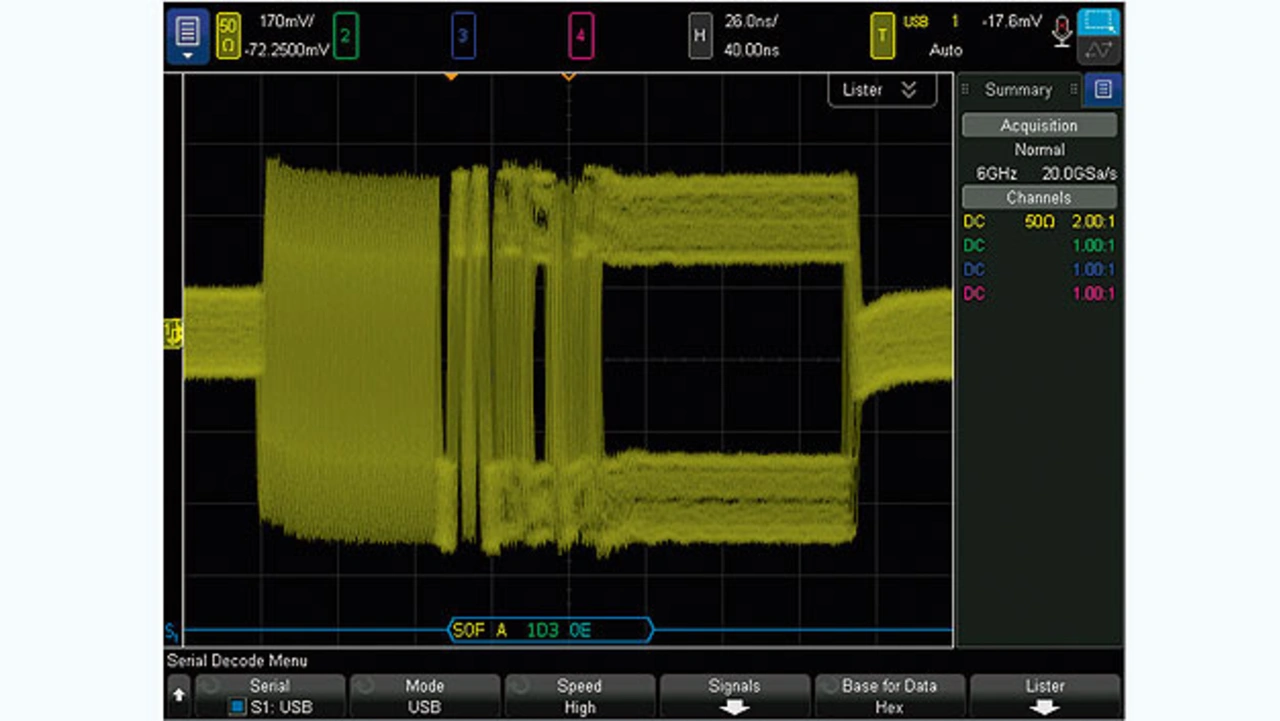

Bild 4 zeigt ein USB-Signal mit einer seltenen Transiente. Will man auf diese Transiente triggern, muss man lediglich auf dem Touchscreen einen Rahmen über der Transiente aufziehen und wählt dann: „Muss Zone 1 schneiden“. Das Oszilloskop war bereits so eingestellt, dass es auf jeden Beginn eines USB-Frame triggerte. Die zusätzliche Definition des Zonentriggers bedeutet für das Oszilloskop, dass es nur noch dann triggert, wenn es sowohl den Beginn eines USB-Frame als auch ein Signal innerhalb der Zone 1 erkennt. Bild 5 zeigt diese Situation. Hat man die Transiente dann einmal erfasst, kann man an ihr weitere Messungen durchführen, um herauszubekommen, woher sie kommt.

Die Ursache von Störsignalen finden

Was aber, wenn auf dem seriellen Bus nicht unregelmäßige Transienten auftreten, sondern ständig ein Störsignal eingestreut wird? Will man in diesem Fall die Störquelle ermitteln, muss man anders vorgehen, weil man auf ein breitbandiges Störsignal nicht triggern kann. Hier hilft die FFT-Funktion (FFT, Fast Fourier Transform – schnelle Fouriertransformation) des Oszilloskops weiter.

Die FFT transformiert ein Signal vom Zeit- in den Frequenzbereich. Auf diese Weise kann man die spektralen Komponenten des eingestreuten Störsignals bestimmen.

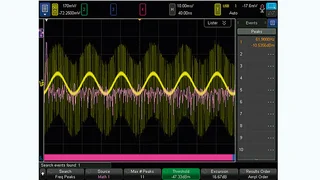

Bild 6 zeigt ein USB-Signal mit eingestreutem Störsignal. Aus dieser Darstellung des Beginns eines USB-Frame war bekannt, dass die Störung eine Amplitude (Spitze-Spitze) von etwa 150 mV hat. Um die Quelle des Störsignals zu ermitteln, schaltet man die FFT-Funktion ein und dazu Spitzenwertmarker. Wenn man in diesem Fall die FFT einschaltet, erkennt man keine einzelne Frequenzkomponente, die als Störung heraussticht. Das ist ein Zeichen dafür, dass ein Störsignal sehr viel niederfrequenter ist als das USB-Signal.

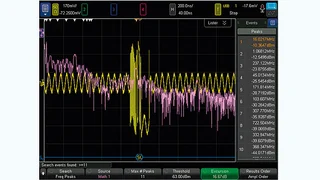

Um die hauptsächliche Frequenzkomponente zu ermitteln, muss die Zeitbasis deutlich langsamer eingestellt werden bis herunter auf 10 ms/div. Bei dieser Zeitbasiseinstellung kann die FFT niedrige Frequenzen erkennen. In Bild 7 sieht man, dass die Hauptkomponente der Einstreuung eine Frequenz von 61 Hz hat. Es handelt sich also um eingestreutes Netzbrummen aus dem amerikanischen Stromnetz.

Die Ursache von Störsignalen finden

Eine andere häufige Quelle von Störungen auf eingebetteten seriellen Bussen sind Taktsignale im Bereich einiger Megahertz. Bild 8 zeigt die FFT eines USB-Signals, in das Störsignale von einem 16-MHz-Takt einstreuen. Bei Geräten für das Internet der Dinge mit eingebauter WLAN-Anbindung kann auch das Funkmodul einstreuen. Bild 9 zeigt Störungen auf einem USB-Signal mit einer Frequenz von 2,4 GHz, also einer üblichen WLAN-Frequenz.

Der Autor:

| Alex Klimaj |

|---|

| ist Produktmarketing-Ingenieur in der Oszilloskop- und Protokoll-Abteilung von Keysight Technologies. Er konzentriert sich vor allem auf Anwendungen für das Internet der Dinge und für die Elektromobilität. |

- Schnell und einfach dekodieren

- Sporadische Transienten finden