Mobilfunk der fünften Generation

Messtechnische Herausforderungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Neue Wellenformen

LTE-Downlink-Signale sind heute mit OFDM moduliert. Damit lassen sich aber nicht alle 5G-Anforderungen vollständig erfüllen. Im Besonderen ist das Datenpaket mit 10 ms zu lang, sodass mit LTE-Mobilfunknetzen die Reaktionszeit-Anforderungen taktiler Anwendungen nicht erfüllt werden können. Zudem vergrößert das Zyklische Präfix (Cyclic Prefix, CP), welches die Orthogonalität des Übertragungsverfahrens sicherstellt, den Overhead und führt zu zusätzlichen Latenzen. CP-OFDM hat den Vorteil, dass sich die Signalqualität bei Mehrwegausbreitung nicht durch Symbol-Übersprechen (Intersymbol Interference; ISI) verschlechtert, solange signifikante Mehrwegeanteile innerhalb der CP-Länge liegen. Bei alternativen Verfahren sind zur Vermeidung von Symbol-Übersprechen und Träger-Übersprechen (ICI) zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Ein Untersuchungsansatz nimmt bewusst einen gewissen Orthogonalitätsverlust in Kauf. Hintergrund dieses Ansatzes ist, dass immer größere Kapazitätsanforderungen z.B. in Fußgängerzonen oder in Flughäfen immer kleinere Zellgrößen erfordern. Verbunden mit der Notwendigkeit, Mobilfunkzellen schnell in vorhandene Netze einfügen zu können, macht dies eine vollständige Planung nahezu unmöglich. Wie bei LTE wird über die Verwendung von relativ schmalbandigen Unterträgern nachgedacht. Diese werden jedoch einzeln oder in Gruppen zusätzlich gefiltert, um damit die spektralen Eigenschaften des Verfahrens zu verbessern und so die Kapazität im System zu erhöhen. Techniken wie zum Beispiel Filterbank Multicarrier (FBMC), Universal Filtered Multicarrier (UFMC) und Generalized Frequency Division Multiplexing (GFDM) sind hier Gegenstand der Forschungsaktivitäten.

Ein weiterer technischer Aspekt im Millimeterwellenbereich ist die Verwendung einer hohen Anzahl von Antennenelementen. In kommerziellen LTE-Netzen werden heute überwiegend zwei Sende- und Empfangsantennen eingesetzt, die bei ausreichend guten Ausbreitungsbedingungen auch Spatial-Multiplexing-Verfahren ermöglichen. D.h., im Idealfall können über die zwei Antennen zwei unterschiedliche Datenströme gesendet werden, was einer Verdopplung der Datenrate entspricht. Bei steigender Frequenz sinkt der hierfür notwendige Antennenabstand, und somit können auf gleicher Fläche deutlich mehr Antennen integriert werden. Dies wird in erster Linie genutzt, um einen hohen Antennengewinn zu realisieren, der die höhere Ausbreitungsdämpfung in diesem Frequenzbereich kompensiert. Bei mobilen Endgeräten muss dabei die Strahlbündelung (Beamforming) dynamisch den Bedingungen angepasst werden. Inwieweit Mehrwegausbreitung im Millimeterwellenbereich mit Strahlbündelung eine Rolle spielt, ist wiederum Gegenstand der Channel-Sounding-Untersuchungen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ultra-Breitband-Signalanalyse

Mobilfunkgeräte erfordern Konformitätsprüfungen der Bitübertragungsschicht nach den einschlägigen Normen. Die erforderlichen Parameter und Prozeduren für die Übertragungsmessung z.B. im LTE-Betrieb sind in den Normen 3GPP 36.141 [4] für Basisstationen und 3GPP 36.521 [5] für Endgeräte festgelegt. Für bisherige Mobilfunkstandards umfassen diese Parameter und Prozeduren spektrale Messungen bei Frequenzen bis 12,75 GHz und einer Signaldemodulation bis 20 MHz Analysebandbreite. Für diese Messungen werden Signal- und Spektrumanalysatoren eingesetzt. Aufgrund der Erfordernisse bezüglich Frequenzbereich und Analysebandbreite sind die zukünftigen Anforderungen bei 5G-Tests deutlich anspruchsvoller als bei LTE. Erste Messsysteme, um solche komplexen Signale zu analysieren, sind bereits erhältlich.

Wenn es um die digitale Demodulation von Signalen geht, ist der Spektrum-analysator das Messgerät der Wahl. Am Markt sind heute Spektrumanalysatoren mit bis zu 500 MHz Demodulationsbandbreite verfügbar. Dank des in der Signalanalyse verfolgten Ansatzes, die Vorteile von High-End-Spektrumanalysatoren für Spektralmessungen mit denen preisgünstiger Oszilloskope der Mittelklasse zu verbinden, kann die Analysebandbreite bis zu 2 GHz ausgeweitet werden. Der Analysator mischt dazu das Signal auf eine Zwischenfrequenz (ZF) herunter. Dabei muss die ZF des Spektrumanalysators hoch genug sein, um die benötigten Bandbreiten zu realisieren.

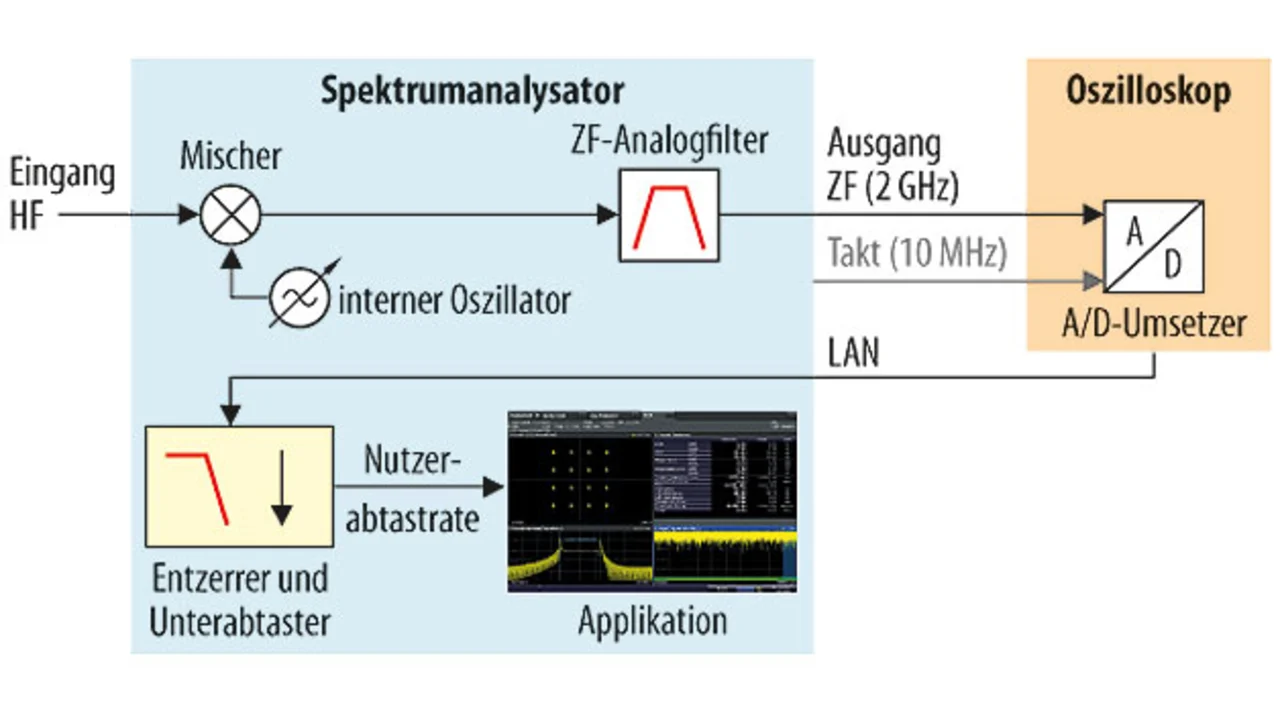

Gleichzeitig muss die Abtastrate des Oszilloskops hoch genug sein, um das Nyquist-Abtasttheorem zu erfüllen. Bild 1 zeigt eine solche Kombination aus einem Signal- und Spektrumanalysator Rohde & Schwarz FSW und einem Oszilloskop Rohde & Schwarz RTO1044. Ein vereinfachtes Blockschaltbild dieser Kombination aus Spektrumanalysator und digitalem Oszilloskop ist in Bild 2 dargestellt. Der Signal- und Spektrumanalysator R&S FSW hat eine ZF von 2 GHz.

Das Oszilloskop R&S RTO1044 digitalisiert das Signal und überträgt die Daten via LAN zurück zum Analysator. Der Analysator entzerrt den Frequenzgang des Messaufbaus und passt die Abtastrate auf den gewünschten Wert an, um es anschließend ins digitale Basisband umzusetzen. Die optionale Mess-Software auf dem Signal- und Spektrumanalysator erhält entzerrte I/Q-Daten mit einer benutzerdefinierten Abtastrate. Dadurch können Signale bis zur maximalen Frequenz des Signal- und Spektrumanalysators wie z.B. 85 GHz im Fall des R&S FSW85 analysiert werden. Die Zusammenschaltung eines Signal- und Spektrumanalysators mit einem Oszilloskop als externem A/D-Umsetzer ist einfach zu realisieren. Im beschriebenen Szenario wird das Oszilloskop komplett von der Firmware des Analysators gesteuert.

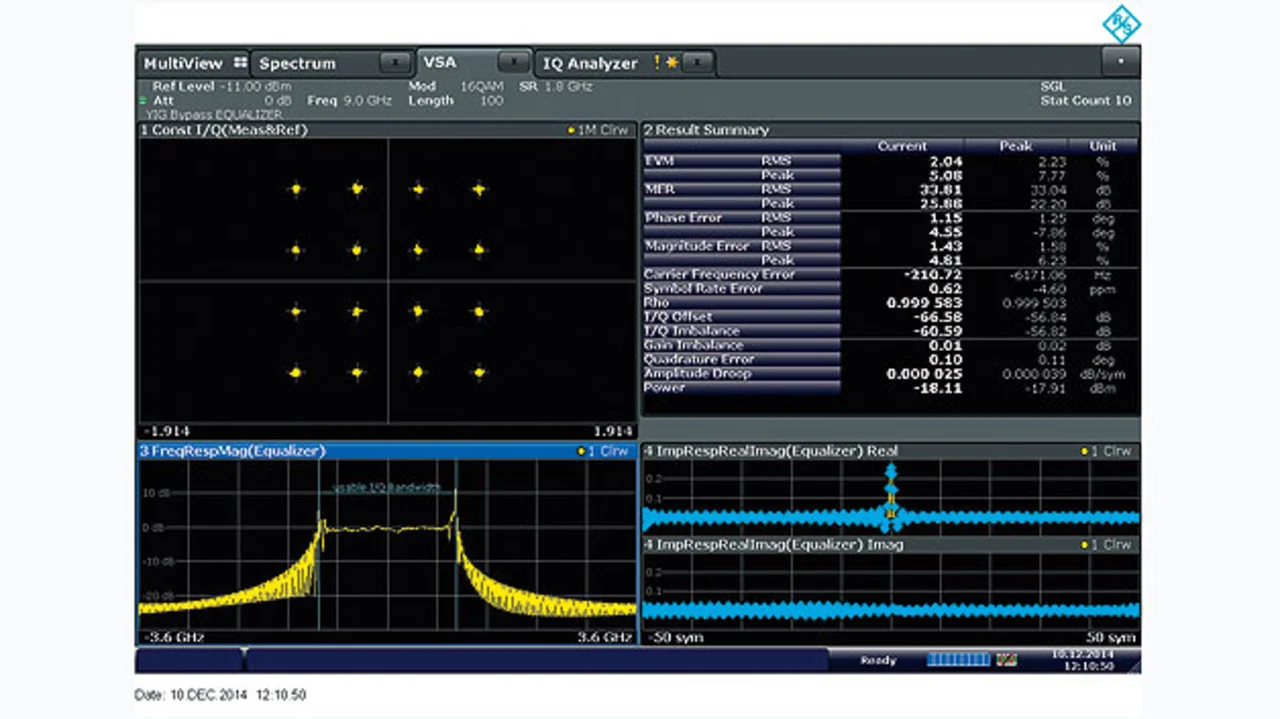

Der Nutzer führt die Messfunktionen genauso wie bei klassischen internen A/D-Umsetzern aus. Bild 3 zeigt die Demodulation eines Signals mit 1,8 GHz Symbolrate bei einer Mittenfrequenz von 9 GHz. Mit der Entzerrerfunktion der Messapplikation wird eine Error Vector Magnitude (EVM) von 2 % gemessen. Die Messapplikation zur Vektorsignalanalyse bietet nun viele Funktionen für eine tiefgehende digitale Signalanalyse. Die Ergebnisübersicht weist EVM, Phasenfehler, Amplitudenfehler, Trägerfrequenzfehler, Symbolratenfehler und Verzerrungswerte im Konstellationsdiagramm aus. Mit Hilfe der Entzerreranzeige können Effekte eines nicht entzerrten Frequenzgangs oder Filterfehlanpassungen des zu testenden Geräts erkannt werden.

- Messtechnische Herausforderungen

- Neue Wellenformen

- Zeitplan für 5G