Jitter-Quellen finden

Jitter-Analyse ist kein Hexenwerk

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Bestandteile des Jitter

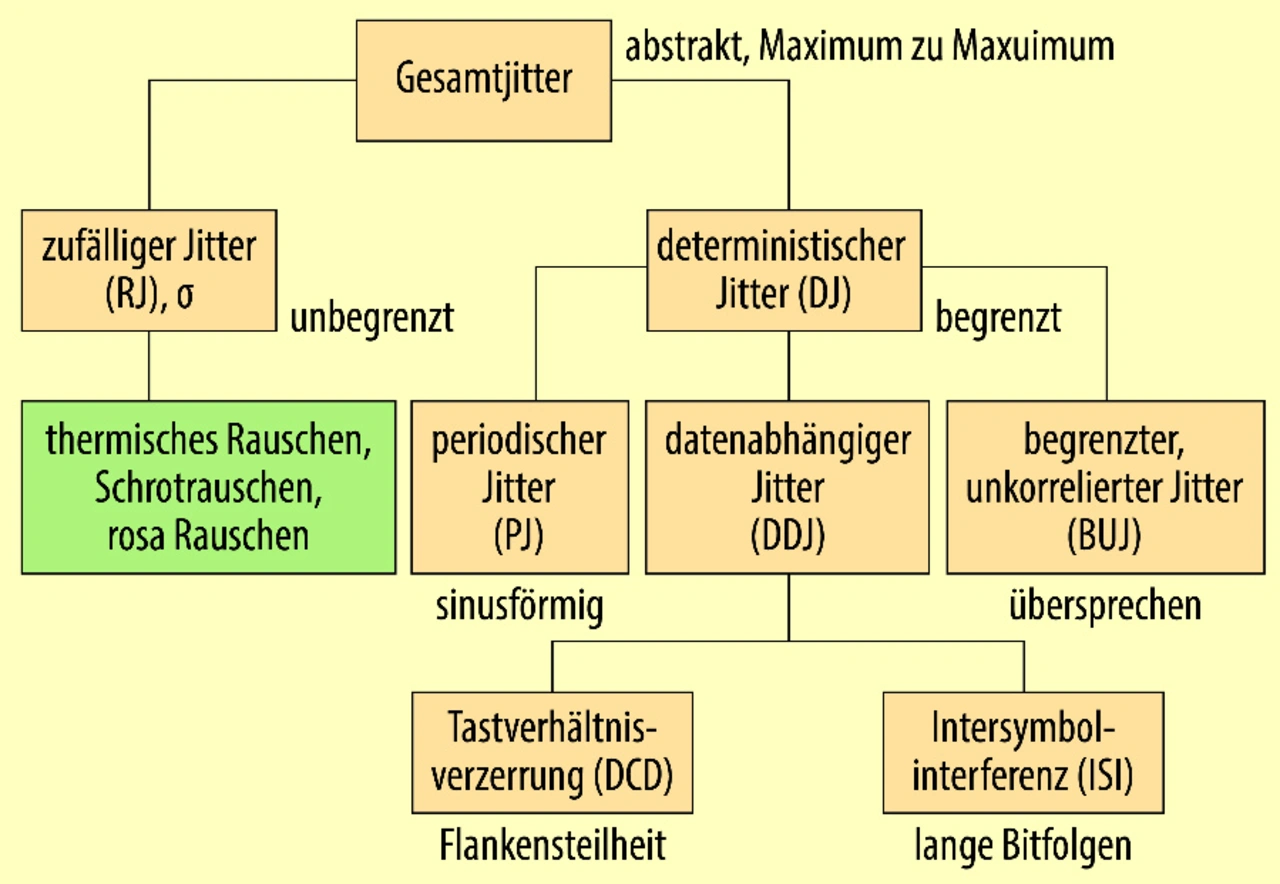

Wenn man vom Jitter in einem System spricht, meint man normalerweise den Gesamtjitter. Dieser besteht üblicherweise aus dem zufälligen Jitter (RJ, Random Jitter) und dem deterministischen Jitter (DJ). Bild 2 zeigt die verschiedenen Jitterkompontenten als Stammbaum.

Zufälliger Jitter (RJ)

Spricht man vom zufälligen Jitter, so sagt man gern: „Jitter kommt halt vor“. In letzter Konsequenz ist zufälliger Jitter unvermeidlich. Immerhin kann man ihn charakterisieren: Er ist unbegrenzt, nach einer Glockenkurve verteilt und stammt aus drei Quellen:

Erstens: Thermisches Rauschen verursacht zufälligen Jitter. Beschrieben wird das mit der Formel Rauschen = kTB, wobei k die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur in Kelvin und B die Bandbreite des Systems ist.

Zweitens verursacht Schrotrauschen (oder Poissonsches Rauschen) zufälligen Jitter. Schrotrauschen resultiert aus der Quantennatur des Stroms, also dem Strömen von diskreten Elektronen und Löchern. Ruheströme beeinflussen diesen Typ Jitter.

Drittens trägt rosa Rauschen zum zufälligen Jitter bei. Rosa Rauschen ist umgekehrt proportional zur Frequenz (1/f).

Deterministischer Jitter (DJ)

Jobangebote+ passend zum Thema

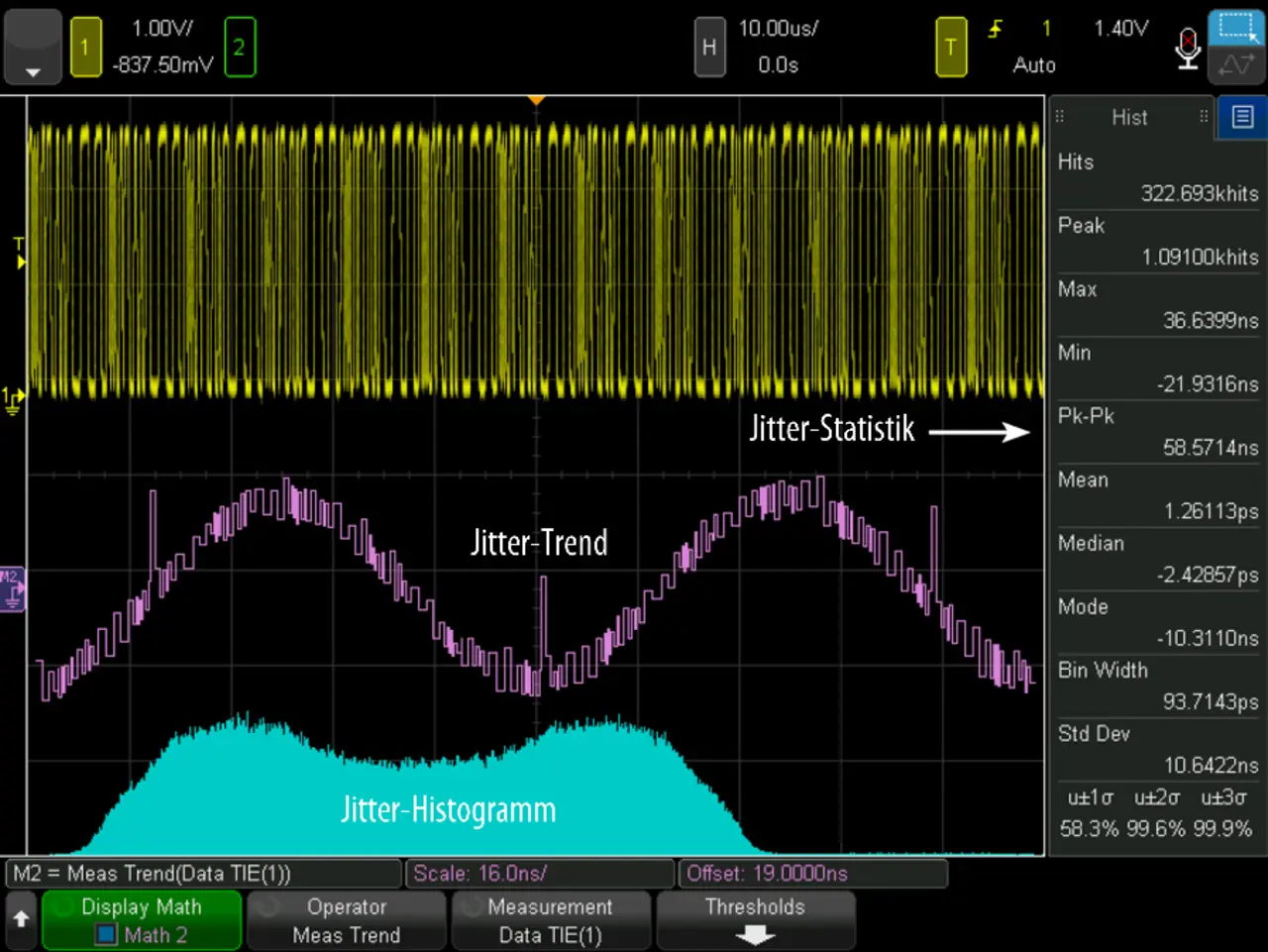

Deterministischer Jitter ist begrenzt und nicht zufällig. Er entsteht durch systematische Vorgänge in einem Design. Deterministischer Jitter kann in eine Anzahl von Unterbestandteilen zerlegt werden, nämlich periodischen Jitter (PJ), datenabhängigen Jitter (DDJ, Data Dependent Jitter) und begrenzten unkorrelierten Jitter (BUJ). Bild 3 zeigt ein Beispiel eines Systems mit deterministischem Jitter. Anders als beim zufälligen Jitter weist die Verteilungskurve des deterministischen Jitters üblicherweise mehrere Maxima auf.

Begrenzter unkorrelierter Jitter (BUJ)

Der am schwersten zu packende Jitter-Bestandteil ist der begrenzte unkorrelierte Jitter. Über seine Entstehung weiß man am wenigsten. Oft bezeichnet man ihn als „Übersprechen“, aber nicht jedes Übersprechen ist BUJ. Man bezeichnet diesen Jitterbestandteil als unkorreliert, weil man ihn statis-tisch zu keinem anderen Teil des Systems in Beziehung bringen kann. Und doch hängt der BUJ von Abläufen im System ab. Ein Beispiel für BUJ sind Störungen im Chip, die durch externe Quellen verursacht werden, etwa durch Welligkeit auf der Stromversorgung oder durch HF-Interferenz. Zwar gibt es eine Reihe von Werkzeugen, die einem bei der Modellierung des Übersprechens und bei der Identifikation von Störsignalen von außen helfen, letztlich aber liegen die Ursachen für BUJ in der Regel außerhalb der Reichweite des Entwicklungsingenieurs.

Periodischer Jitter (PJ)

Periodischer Jitter kann korreliert oder unkorreliert sein, er ist aber in jedem Fall periodisch. Häufig sind Schaltwandler Ursache für periodischen Jitter, die in den Takt oder in Datenleitungen Störungen einstreuen. Eine solche Einstreuung bezeichnet man als unkorreliert, weil der Takt eines Schaltwandlers normalerweise asynchron zum Signal läuft, in das er einstreut. Wenn allerdings ein Datensignal in ein anderes Datensignal einstreut, das am gleichen Takt hängt, wäre die Störung korreliert. Zur Identifikation eines periodischen Jitters schaut man sich üblicherweise ein Spektrum an. Trägt man die Tendenz eines Zeitfehlers auf (also: „Wie weit weg vom idealen Ort sind meine Flanken, und wie ändert sich deren Lage über die Zeit?“) und lässt dann über die Kurve eine FFT oder Frequenzmessung laufen, kann man die Frequenz eines periodischen Jitters erkennen. Bild 3 zeigt ein jitteriges Signal und eine Kurve der Zeitabweichung über die Zeit. Kennt man die Frequenz eines periodischen Jitters, erleichtert das die Suche nach dem störenden Signal ganz erheblich.

Datenabhängiger Jitter (DDJ data dependent jitter)

Datenabhängigen Jitter kann man in zwei Einzelbestandteile aufteilen, nämlich Verzerrung des Tastverhältnisses (DCD, Duty Cycle Distortion) und Intersymbolinterferenz (ISI). Beide hängen von Datensignalen ab.

Tastverhältnisverzerrung (DCD, Duty Cycle Distortion)

Als Tastverhältnisverzerrung bezeichnet man, wenn ein System ein Bit (0 oder 1) charakteristisch länger darstellt als das andere. Das hat gemeinhin zwei Gründe: erstens unterschiedliche Flanken-steilheiten, zweitens eine Umschaltschwelle, die nicht genau 50 % beträgt. Eine langsamer ansteigende Flanke bewirkt, dass ein Signal später von 0 auf 1 wechselt, die 1 also kürzer dargestellt wird, als sie wirklich ist. Liegt die Umschaltschwelle über 50 %, wechselt das Signal zu spät auf 1. Dann wird die 1 zu kurz dargestellt. Liegt die Umschaltschwelle unter 50 %, wechselt das Signal zu früh auf 1. Dann wird die 1 zu lang dargestellt. Das verursacht Jitter, weil eine Bitfolge 0011 dadurch ein anderes Timing bekommt als eine Bitfolge 0101. Bei 00 und 11 gibt es keinen Unterschied, wohl aber bei 0101. Ist der so entstehende Jitter hinreichend groß, resultiert daraus ein Bitfehler.

Intersymbolinterferenz (ISI)

Auch die Intersymbolinterferenz zählt zum datenabhängigen Jitter. Sie wird verursacht durch lange Bitfolgen aus nur Nullen oder nur Einsen. Tritt eine solche auf, kann sich eine Schaltung oder ein Medium auf den entsprechenden Zustand einschwingen, was dann beim Wechsel zum gegenteiligen Bit zu Zeitungenauigkeiten führt. Letztlich wird die ISI von Bandbreitengrenzen von Sender, Empfänger oder Übertragungsstrecke verursacht oder durch eine fehlerhafte Terminierung der Impedanz. Eine begrenzte Bandbreite beschränkt die Flankensteilheit, eine begrenzte Flankensteilheit wiederum verursacht eine Variation der Amplitude. Eine unsaubere Terminierung (oder eine Unstetigkeit der Übertragungsstrecke) verursacht Signalreflexionen.

- Jitter-Analyse ist kein Hexenwerk

- Bestandteile des Jitter

- Graphen, die man kennen sollte