Hochvolt-Tastkopf

Galvanische Trennung durch Glasfasern

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Frequenzabhängiger CMRR-Wert

Sehr gute Tastköpfe erreichen CMRR-Werte von 85 dB bei 60 Hz und 30 dB bei Frequenzen über 20 MHz, was nur noch einem Verhältnis von 1000:1 entspricht. Was bedeuten diese Werte in der Praxis? Geht man von einer 500-V-Endstufe und weiter davon aus, dass das Ansteuersignal des Transistors 5 V groß ist, dann ist dem 5-V-Differenzsignal bei einem CMMR von 1000:1 oberhalb von 20 MHz ein Anteil des Common-Signals in Höhe von 500 mV (500 V/1000) überlagert.

Der negative Trend des CMRR ist bei genauerer Betrachtung dieser Art von Tastköpfen sehr leicht erklärbar, da jene für hohe Frequenzen eher ungeeignete, ungeschirmte Anschlüsse verwenden – meist sogar mit 5-mm-Bananenbuchsen. Diese Anschlüsse wirken bei hohen Frequenzen auch als Antennen und da die beiden Leitungen in der Regel nicht genau das identische Signal einfangen, werden diese Signale nicht als Common-Signal unterdrückt, sondern stören das eigentliche Messsignal, indem sie sich diesem überlagern.

Ein anderer Faktor, der die Messung beeinflusst ist, dass die Tastköpfe weiterhin einen Massebezug haben. Selbst bei einem Eingangswiderstand von 10 MOhm, die ein klassischer Tastkopf oftmals hat, kann dieser Einfluss nicht vernachlässigt werden. Denn wichtiger als der Eingangswiderstand ist für die Belastung des Messobjekts die Eingangskapazität. Eine Eingangskapazität von über 2,5 pF führt dazu, dass die Belastung durch diese Kapazität frequenzabhängig zunimmt und die Last zum Beispiel bei 60 MHz dann bei ca. 10 kΩ liegt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wie lässt sich die Messung deutlich verbessern?

Ideal wäre für eine solche Messung ein Tastkopf, der absolut keinen Massebezug hat und der auch nur die Differenzspannung misst. Daneben sollte der Aufbau so sein, dass die Anschlüsse möglichst kurz beziehungsweise geschirmt sind, damit diese nicht als Antennen wirken und somit auch keine unerwünschten Störsignale einkoppeln. Genau dafür wurde der HVFO-Tastkopf mit vollkommener optischer Potenzialtrennung entwickelt.

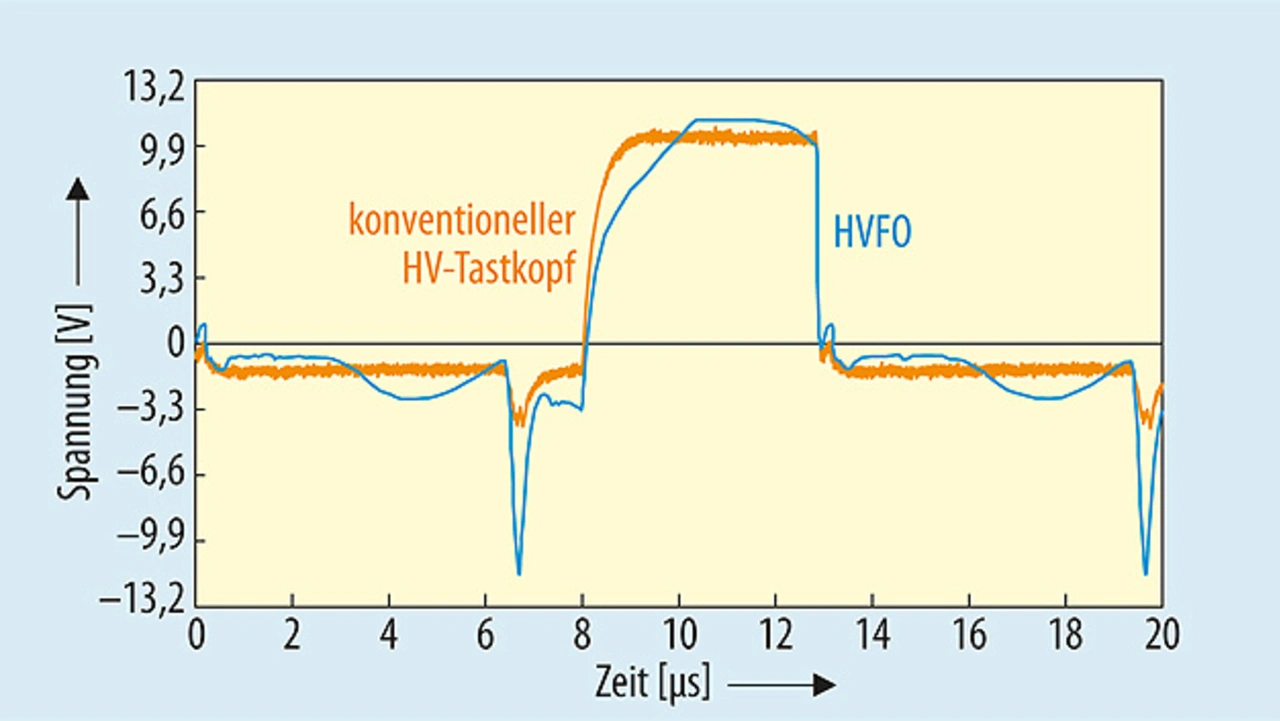

Die optische Isolation zwischen der Tastkopfspitze und dem Oszilloskop verringert zum einen die unerwünschte Belastung des Messobjekts auf 1/100 des Werts bei einem konventionellen Tastkopf. Zum anderen hat die optische Isolation den Vorteil, dass der Verstärker im Tastkopf nur das Differenzsignal sieht und somit keine Commonmode-Signale unterdrückt werden müssen. Durch diese nahezu unendliche Gleichtaktunterdrückung sowie die niedrige Leitungsinduktivität können erstmals Gate-Treiber-Signale auch in anspruchsvollen Umgebungen sicher und mit extrem wenig Einflüssen durch den Tastkopf gemessen werden (Bild 3).

Der HVFO übertrifft durch seinen Aufbau die Messmöglichkeiten und die Signalqualität sowohl von herkömmlichen Hochspannungs-Differenztastköpfen als auch von Erfassungssystemen, die auf der galvanischen Hochspannungsisolation zwischen den Messkanälen sowie zwischen den Kanälen und Masse basieren. Durch die geringe Größe des HVFO lässt er sich auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzten.

Nach Unterlagen von Thomas Stüber (Teledyne LeCroy)

- Galvanische Trennung durch Glasfasern

- Frequenzabhängiger CMRR-Wert