Mixed-Domain-Oszilloskope von Tektronix

Einfacher I-Q-Modulator-Test

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Modulationsfehler beherrschen

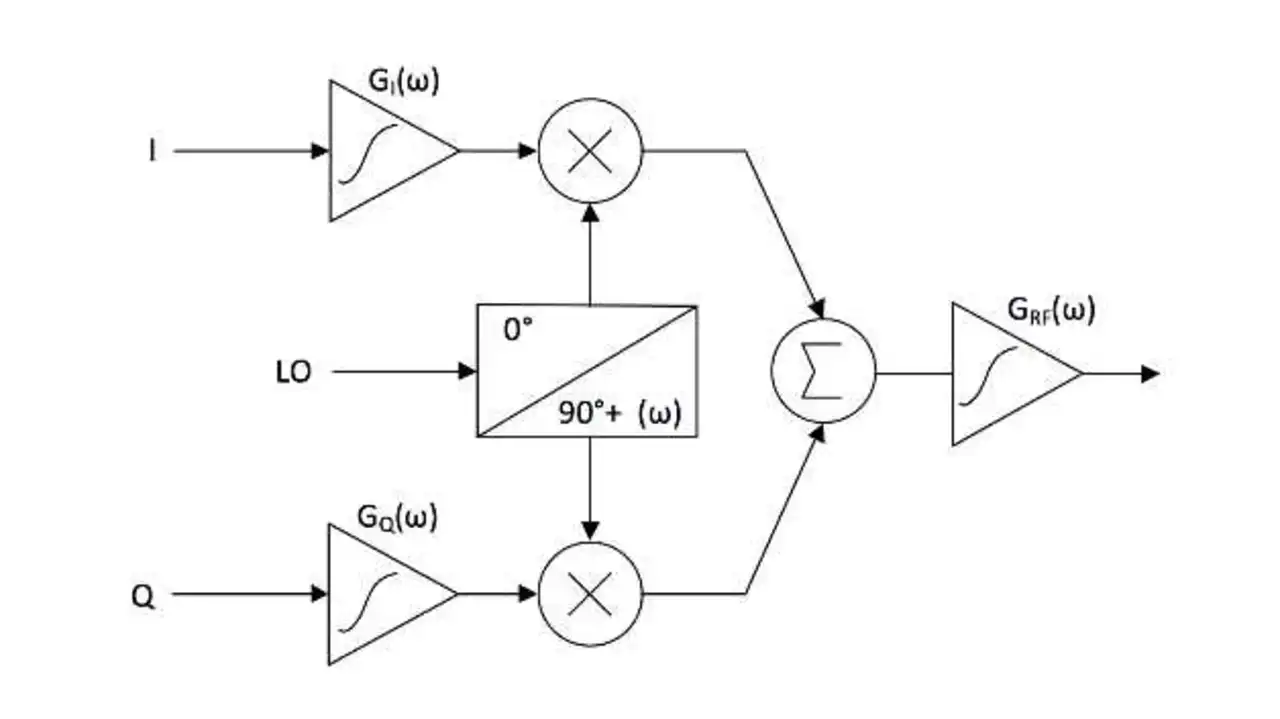

Ein Gütekriterium für die Leistungsfähigkeit einer Datenübertragungsverbindung ist der EVM-Wert (Error Vector Magnitude), der im Grunde genommen einer Messung der Differenz zwischen den gesendeten Symbolen und den empfangenen Symbolen einer Verbindung entspricht. Einer der Faktoren, der den EVM-Wert beeinflusst, sogar wenn monolithische I-Q-Modulatoren verwendet werden, wie in Bild 1 gezeigt, sind kleine Abweichungen zwischen den I- und Q-Kanälen bei den Treiberverstärkern. Jede Instabilität in der 90°-Phasenverschiebung des lokalen Oszillatorsignals kann den EVM-Wert beeinflussen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bild 1 zeigt einen idealisierten I-Q-Modulator. Verschiedene Instabilitäten oder ein nicht ideales Verhalten können in diesem Szenario auftreten, lassen sich aber messen. Durch die Einspeisung von Sinus- und Kosinussignalen derselben Frequenz in die I- und Q-Eingänge des Modulators lassen sich zum Beispiel Amplituden- und Phasenfehler über den angestrebten Betriebstemperatur- und Frequenzbereich identifizieren und charakterisieren. Dies wird auch als SSBS-Test (Single Sideband Suppression) bezeichnet.

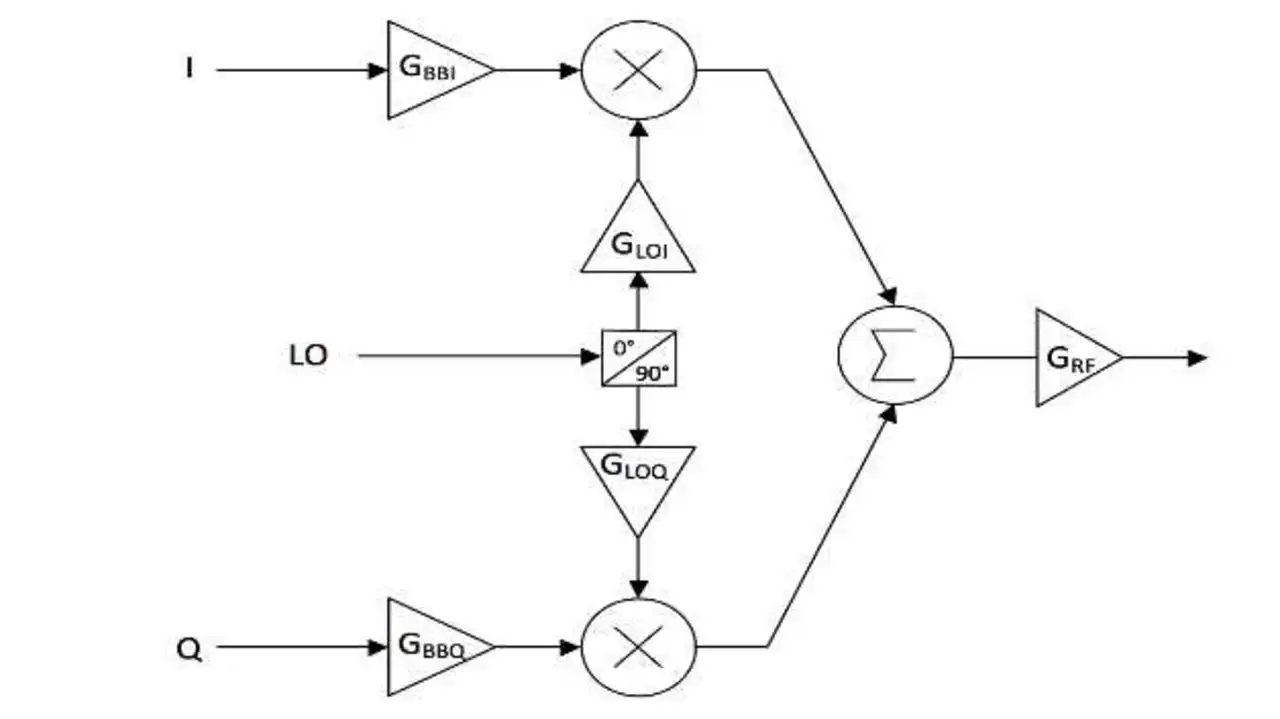

Ebenso können Fehler hinsichtlich der Flachheit des Basisbands und des Frequenzgangs des Ausgangsverstärkers eingefügt werden - dies wird als Seitenband-Flachheit (Frequenzgang des Konversionsgewinns) bezeichnet. Durch die Berücksichtigung dieser Effekte ergibt sich ein realistischeres Modell des I-Q-Modulators, wie in Bild 2 gezeigt. Die Hersteller geben im Datenblatt normalerweise Werte für die Einseitenband-Unterdrückung und den Konversionsgewinn an. Für einige Anwendungen kann es trotzdem notwendig sein den I-Q-Modulator unter spezifischen Betriebsparametern zu charakterisieren.

Messung der Modulatorleistung

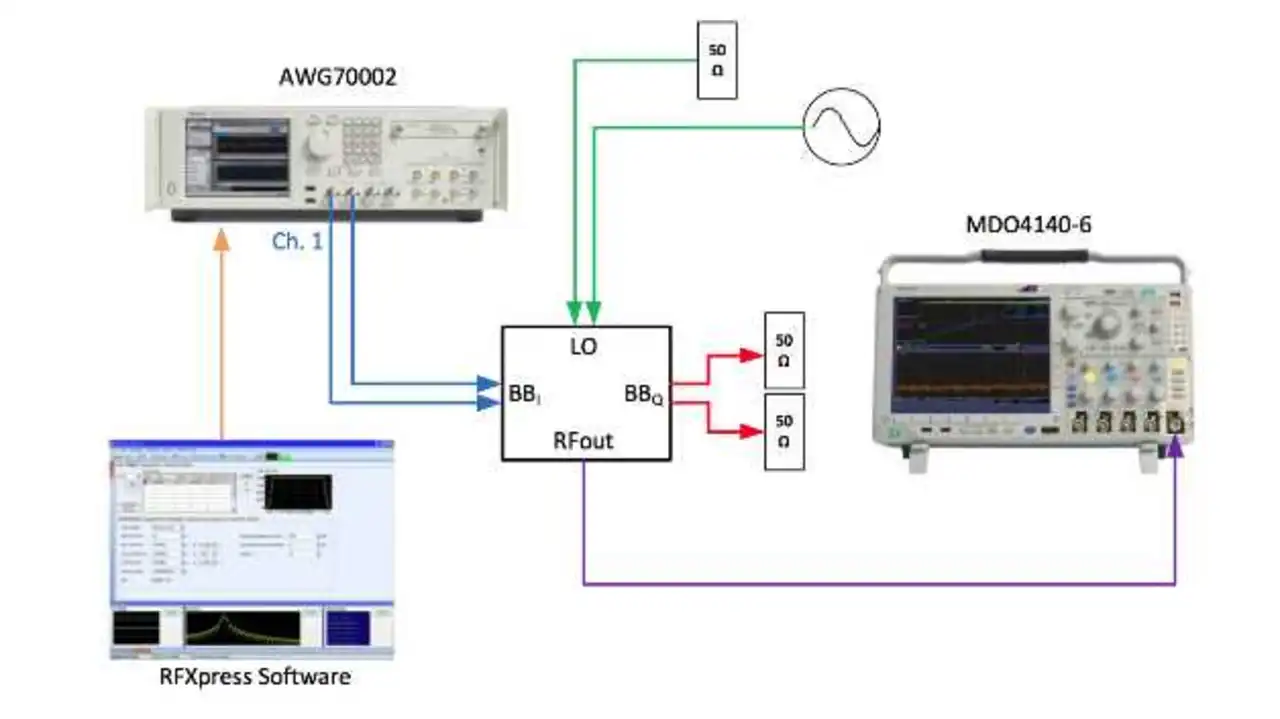

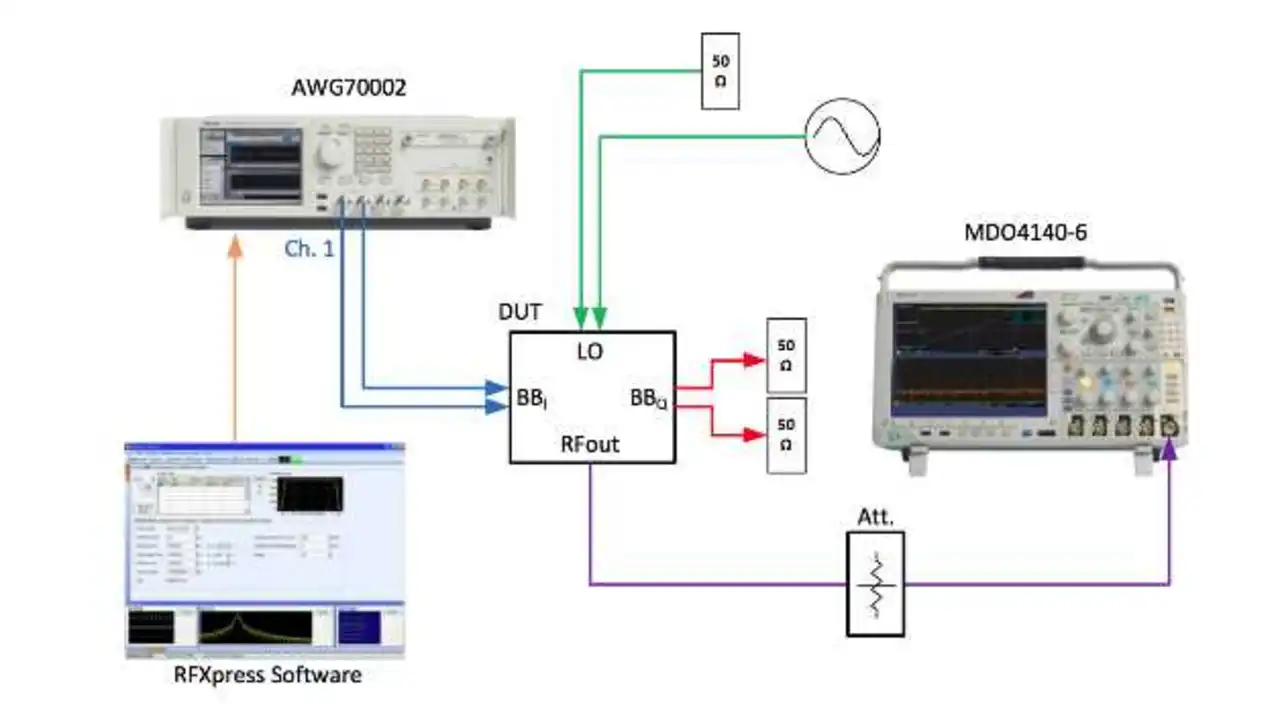

Bild 3 zeigt, wie der Konversionsgewinn für einen typischen monolithischen I-Q-Modulator mit Hilfe eines Arbiträr-Generators (AWG) untersucht werden kann. In diesem Fall wird als AWG der zweikanalige AWG 70002 von Tektronix mit einer Abtastrate von bis zu 50 GSample/s verwendet. Das Basisbandsignal wird mit dem »RFXpress« Signalgenerierungs-Software-Tool erstellt. Die Messungen werden mit Hilfe der Spektrumanalysator-Funktion des Tektronix Mixed-Domain-Oszilloskops MDO 4140-6 durchgeführt.

Die meisten monolithischen Modulatoren verfügen über differentielle Eingänge für die I-, Q- und lokalen Oszillator-Kanäle (LO), und auch der AWG generiert differentielle Ausgangssignale. Um den Konversionsgewinn des I-Kanals zu messen, werden nur die I-Eingänge benötigt, während die Q-Eingänge unbenutzt bleiben, aber mit 50 Ohm abgeschlossen werden.

Ein Sinussignal wird dann auf das Basisband und die LO-Eingänge des Trägers aufgeschaltet und erzeugt so das modulierte Zweiseitenband-Hochfrequenzsignal. Um die Leistung über das gesamte relevante Spektrum zu messen, könnte eine Reihe von Signalen mit dem Funktionsgenerator des AWG oder sogar mittels RFXpress erzeugt werden. Die einfachste und schnellste Lösung ist aber, eine lineare Frequenzmodulation zu generieren, die über die ganze zu beobachtende Basisband-Bandbreite gewobbelt wird. Gleichzeitig wird das ganze Spektrum des HF-Ausgangs mit dem Spektrumanalysator des MDOs überwacht.

Mit der sich verändernden Frequenz zeigt das Display des MDO zwei sich rasch bewegende Frequenzspitzen auf jeder Seite der LO-Frequenz, die das Spektrum zu durchlaufen scheinen. Mit Hilfe der MaxHold-Funktion des MDOs und durch Auswahl einer geeigneten Auflösebandbreite kann das MDO fast das gesamte Spektrum innerhalb kürzester Zeit erfassen und speichern. Derselbe Test kann dann mit den Q-Kanal-Eingängen wiederholt werden.

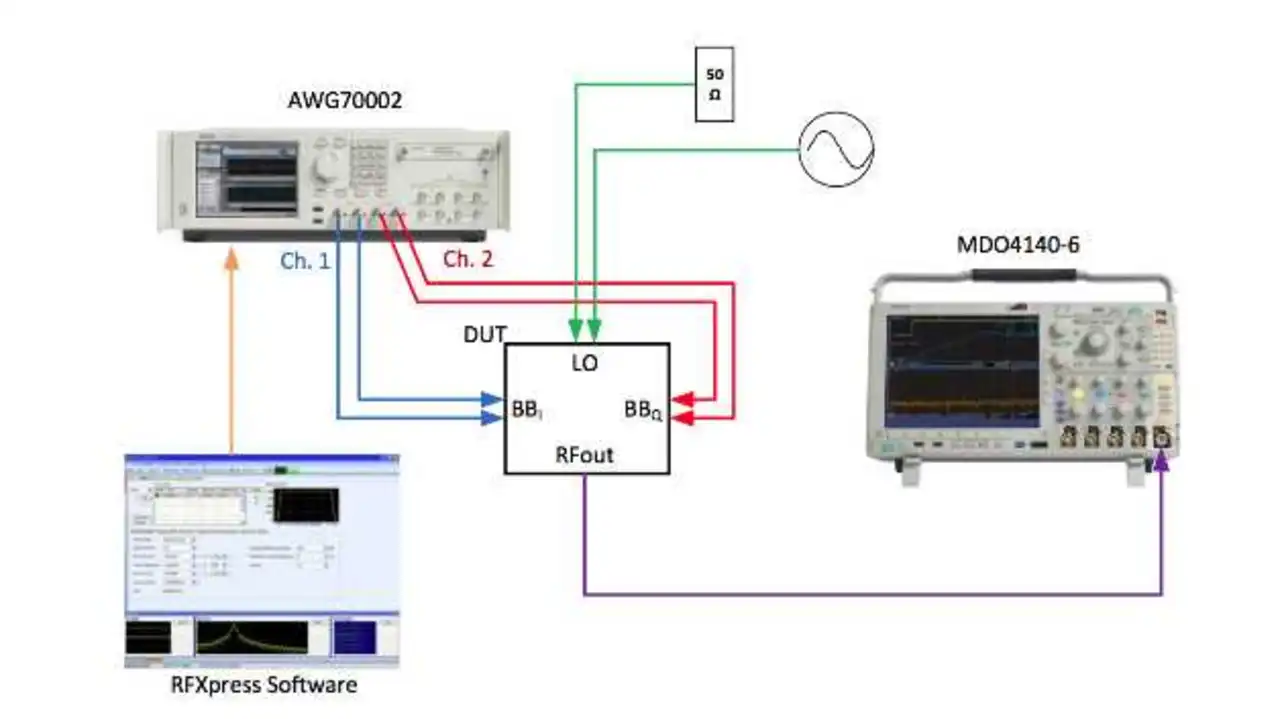

Bild 4 zeigt den Testaufbau für die Messung der Einseitenband-Unterdrückung. Für genaue Messungen sollten phasenangepasste Kabel für die Basisbandsignale verwendet werden. Ein Phasenversatz zwischen den I- und Q-Pfaden kann mit Hilfe des AWGs korrigiert werden, der eine unabhängige Phasensteuerung für seine zwei Kanälen bietet. Um dies zu erreichen, können die zwei Kanäle mit Hilfe eines Leistungsteilers/Weiche kombiniert und mit dem Spektrumanalysator des MDOs gemessen werden. Die Phase jedes Kanals kann dann bei allen relevanten Frequenzen eingestellt werden, um eine Phasenkorrekturtabelle zu erhalten.

Durch Einstellung der Mittenfrequenz des MDOs auf die LO-Frequenz mit einer Spanne, um beide Seitenbänder abzudecken, können mit der Deltafunktion des MDO die Trace-Marken zu verglichen werden, um das Leistungsverhältnis des unteren Seitenbands und des unterdrückten oberen Seitenbands zu messen.

Eine andere anerkannte Methode zur Messung der Nichtlinearität ist OIP3 (Third Order Intercept Point). Bei Modulationsbauteilen wird besonders die Zweiton-Methode verwendet, die zwei Sinussignale mit leicht unterschiedlichen Frequenzen nutzt. Die Messung der Intermodulationsprodukte der dritten Ordnung kann allerdings schwierig und teuer sein, da zwei potentialfreie Signale mit sehr hoher Linearität sowie ein Spektrumanalysator mit einem hohen Dynamikbereich erforderlich sind.

Dank der extrem hohen Abtastrate und des großen Dynamikbereichs kann die AWG70000-Serie ein einzelnes Signal generieren, das das für die Basisband-Eingänge des I-Q-Modulators benötigte Zweiton-Signal enthält.

Bild 5 zeigt, wie die OIP3-Messung mit Hilfe der AWG70000-Serie und der mehrkanaligen Funktion von RFXpress durchgeführt werden kann, um die zwei Töne in einem Kanal zu generieren.

Fazit

Die zunehmende Verfügbarkeit von monolithisch integrierten I-Q-Modulatoren erlaubt in immer mehr Endanwendungen den Einsatz von drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten. Derartige drahtlose Verbindungen finden in industriellen Anwendungen, im Automotive-Bereich und in der Energietechnik Verwendung, um die Produkte und Services intuitiver und intelligenter zu machen. Dies erfordert allerdings auch die Entwicklung von Kommunikationsverbindungen, die ausreichend robust sind, um in einer zunehmend überfüllten Hochfrequenzumgebung problemlos zu funktionieren.

Einfachere Lösungen für die Evaluierung von I-Q-Modulatoren gewährleisten, dass die Entwickler die Anforderungen des Endmarktes bei drahtlosen Lösungen weiterhin erfüllen können. Der Einsatz von modernen Testinstrumenten zur Charakterisierung von Modulatoren und Kommunikationssystemen wird zunehmend ein strategischer Aspekt, da die HF-Datenübertragung immer mehr Aspekte des modernen Lebens durchdringt.

- Einfacher I-Q-Modulator-Test

- Modulationsfehler beherrschen