Messtechnik

HF-Interferenzen auf der Spur

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Signale mit wechselnden Frequenzen messen

Wenn gepulste, intermittierende oder aus Abhörsicherheitsgründen auch Signale mit wechselnden (springenden) Frequenzen (Frequency Hopping) gemessen werden müssen, kann der Spektrumanalysator auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Darstellungen geschaltet werden, um diese Art Signale detektieren und identifizieren zu können.

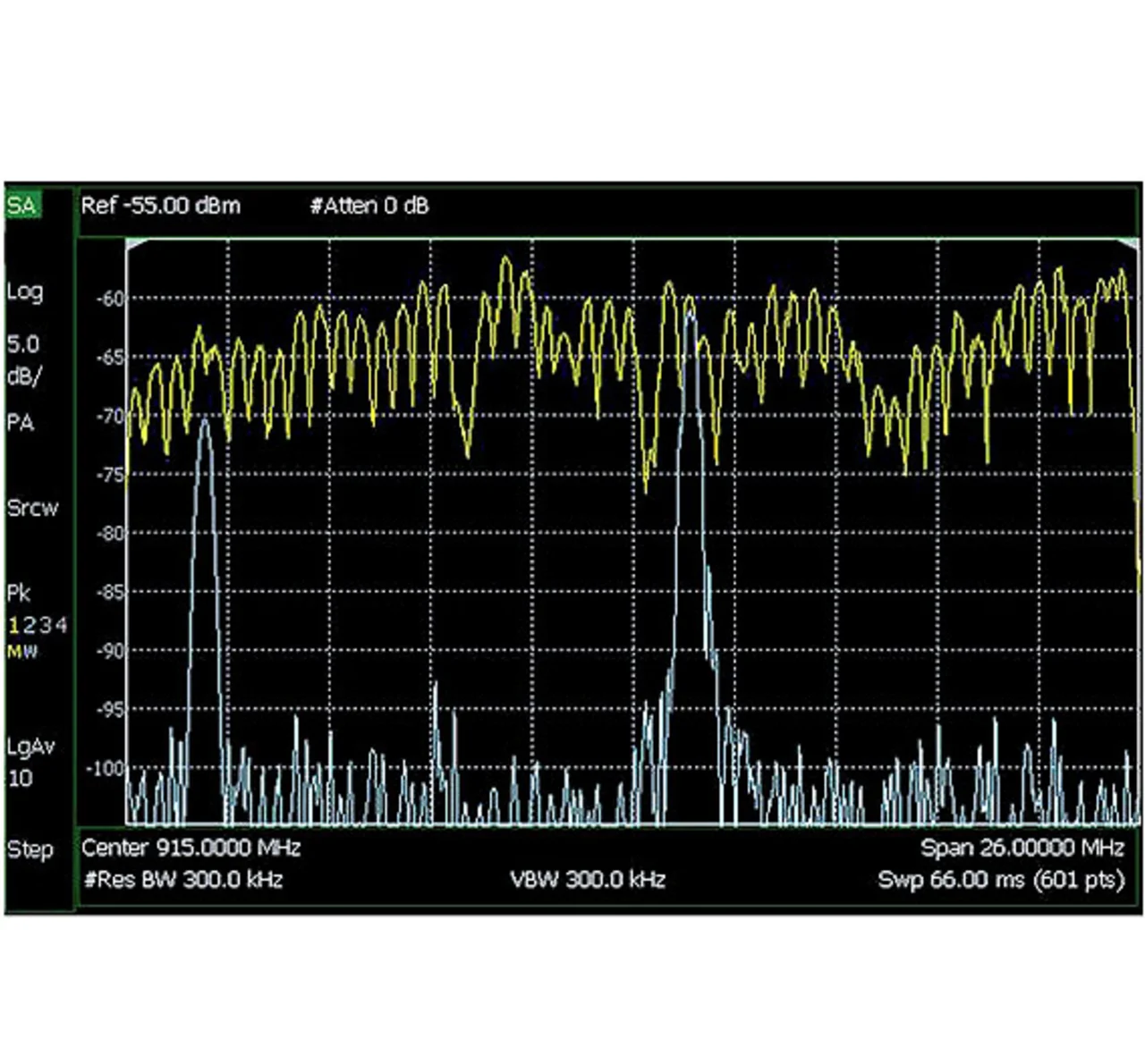

So kann z. B. im Max-Hold-Modus der Spektrumanalysator den jeweils maximalen Wert von unterschiedlichen Mess- durchläufen (Sweeps) speichern und darstellen (Bild 2).

Dieser Modus ist nützlich, wenn nur das Maximum der Amplitude eines intermittierenden Signals von Interesse ist. Ist allerdings die Signalvariation eine Funktion der Zeit, hilft ein Spektrogramm oder eine Wasserfall-Darstellung, aus der man weitere Informationen und Eigenschaften des intermittierenden Signals ablesen kann.

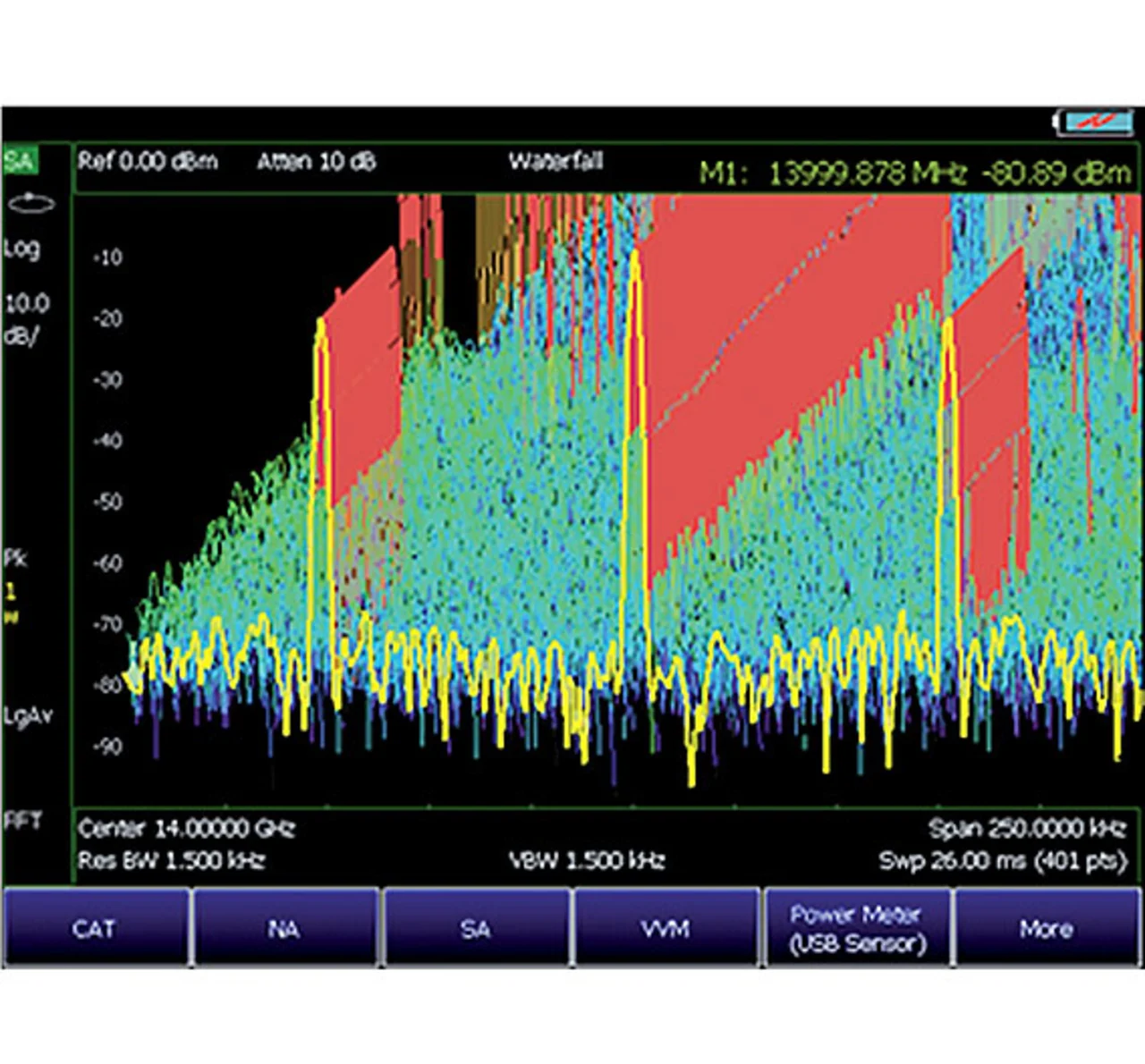

Die Nützlichkeit von Spektrogrammen

Ein Spektrogramm ist eine einzigartige Möglichkeit, ein frequenz-, zeit- und amplituden-abhängiges Signal auf einem Display darzustellen. Es zeigt die Abfolge des Frequenzspektrums als eine Funktion der Zeit, wobei eine farbliche Zuordnung die Amplitude des Signals darstellt. Ein Wasserfall-Diagramm bietet eine farbcodierte 3D-Darstellung der Amplitudenpegel als Funktion der Frequenz und Zeit (Bild 3).

Jobangebote+ passend zum Thema

Der Zero-Span-Modus ist sehr nützlich, wenn intermittierende Interferenzen aufgedeckt werden sollen. In diesem Modus wird die Center Frequency des Spektrumanalysators, also die der Display-Mitte zugeordnete Frequenz, festgehalten und das Signal wird in äquidistanten Zeitabschnitten aufgenommen. Die eingestellte Auflösebandbreite wird dabei auf einen möglichst großen Wert eingestellt, um ein möglichst weites Spektrum des Nutzsignals aufzunehmen - möglichst so, dass der Rauschpegel nicht angehoben wird und damit die Messung unbrauchbar wird.

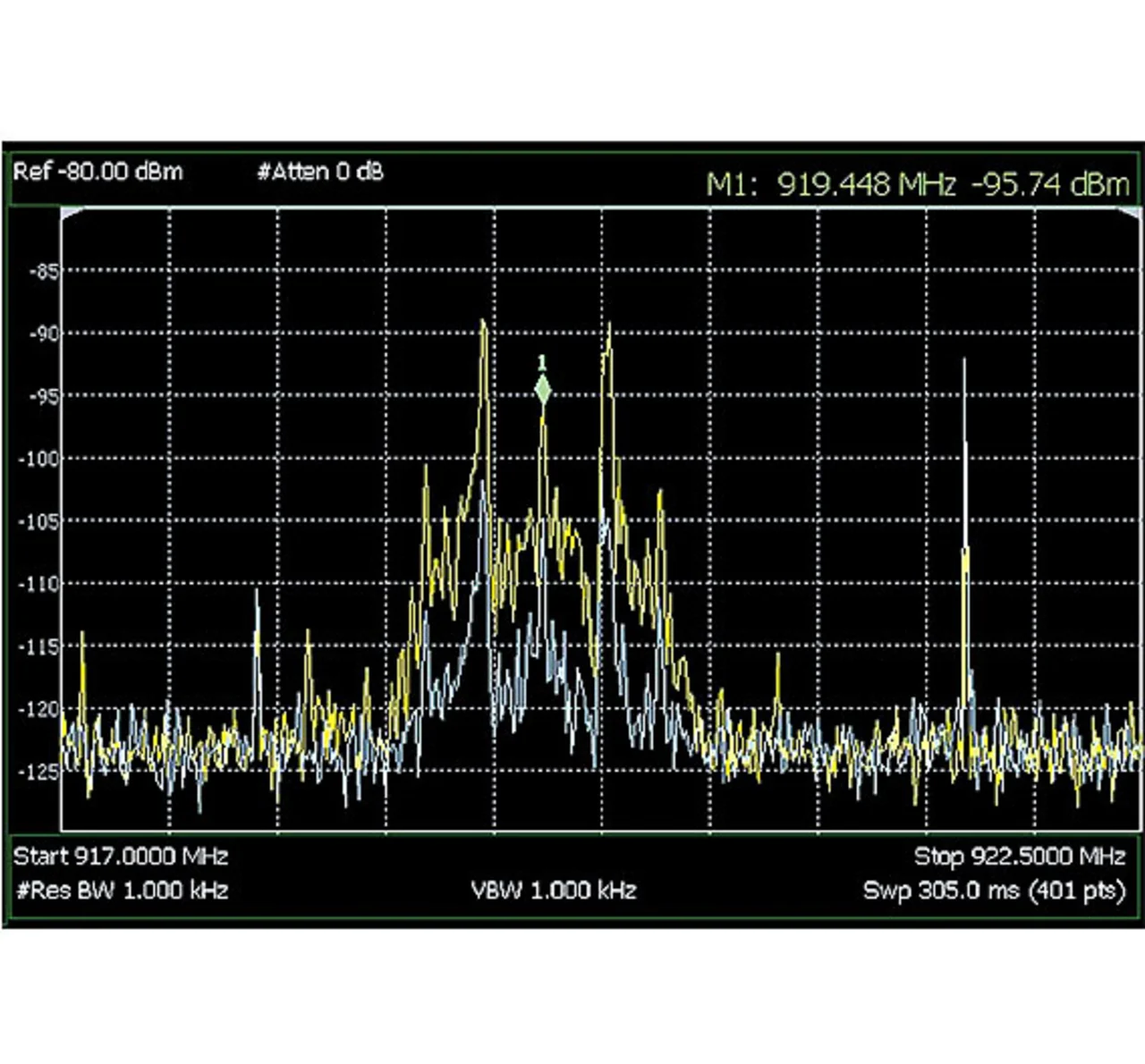

Der Sweep-Acquisition-Modus ist von besonderer Natur. Will man Pulse mit sehr kleinem Duty Cycle (Tastverhältnis), intermittierende Signale, zufällige Signale oder Störer erfassen, kommt der möglichen Totzeit zwischen den einzelnen Messzyklen, in denen das Frequenzband „durchfahren“ wird, besondere Bedeutung zu. Während dieser Totzeiten, z. B. für die Aufbereitung der Messungen zur Anzeige auf dem Display, wird die Signalaufnahme unterbrochen und Störer bzw. Interferenzen können nicht beobachtet und erfasst werden. Um diese Totzeit zu umgehen, wird im Sweep-Acqisition-Modus die Messaufnahme permanent fortgesetzt inkl. der notwendigen, parallel ablaufenden FFT (schnelle Fourier-Transformation) bis zu einer vom Anwender zu definierenden Anzahl an Messungen (bis 5 000 Messungen). Erst danach wird das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt. Interferenz-Signale, die schwierig zu erfassen sind, lassen sich in diesem Modus durch eine optimale Einstellung der Auflösebandbreite, Abschwächung und/oder Vorverstärkung darstellen.

Anforderungen an einen portablen Spektrumanalysator und die Antenne

Diverse Anforderungen sind offensichtlich, wenn man Interferenzen im „freien Feld“ untersuchen muss. Es ist in diesem Fall notwendig, dass das Messgerät tragbar, batteriegetrieben und sehr robust gebaut ist. Dazu gehören natürlich eine hohe Batteriekapazität für eine lange Betriebsdauer, eine kurze Zeitspanne zum Hochfahren aus dem Stand-by-Modus sowie ein eingebauter GPS-Empfänger, um den Messdaten sowohl einen Zeitstempel als auch einen Ortsstempel geben zu können. Hilfreich sind Gleichspannungsausgänge, mit deren Hilfe externe Vorverstärker oder LNBs (Low Noise Block) Downconverter, wie man sie in der Satellitenkommunikation findet, betrieben werden können.

Analog zu den Hoch-leistungs-Spektrumanalysatoren benötigt man bei den FieldFox-Geräten ein entsprechend hochgenaues Testkabel, um eine Verbindung zwischen dem Spektrumanalysator-Messeingang zum Systemtest-Ausgang oder zu einer entsprechenden Testantenne herzustellen. Wesentlich für dieses Testkabel und letztlich für Messgenauigkeit und -wiederholbarkeit ist, dass alles pfleglich behandelt wird und dass vor einer Nutzung die jeweiligen Anschlüsse am Kabel und am FieldFox-Gerät gesäubert werden.

Ein anderes wichtiges Element für eine Interferenz-Messung ist die Antenne. Sie sollte so konzipiert sein, dass sie auf den zu messenden Frequenzbereich abgestimmt und natürlich leicht und dennoch mechanisch robust ist. Idealerweise sollte sie die Richtcharakteristik aufweisen, wie die Antennen des zu vermessenden HF-Systems.

Ist die System-Antenne eine vertikal polarisierte, omnidirektionale Antenne geringerer Güte (die aus allen 360-Grad-Azimut-Richtungen mit gleicher Empfindlichkeit empfängt), sollte die Messantenne die gleiche Charakteristik aufweisen wie die Systemantenne (Bild 4). Wird ein Spektrum über einen weiten Bereich untersucht, kann eine Breitband-Peitschenantenne anstatt der sonst üblichen Schmalband-Systemantenne verwendet werden. Müssen Messungen von sehr schlechten bzw. fast im Rauschen liegenden Signalen vorgenommen werden oder wenn die Richtung des Störers ausfindig gemacht werden muss, so sind bidirektionale Antennen mit hohem Antennengewinn empfehlenswert.

An all diesen Beispielen aus der Praxis sieht man die Bedeutung, die einer optimal und fehlerfrei durchgeführten Interferenzmessung zukommt. In diesem Umfeld - gerade wenn mobile Messungen „im Feld“ nötig sind - ist die Serie der FieldFox-Geräte eine sehr gute messtechnische Hilfe.

Die Autoren:

| Dipl.-Ing. Klaus Höing |

|---|

| trat nach dem Studium der Elektrotechnik in Stuttgart 1980 bei Hewlett Packard, Böblingen, in den Entwicklungsbereich für Messtechnik ein, der mit der Gründung der Fa. Agilent 1999 ausgegliedert wurde. 1998 wechselte er in den Bereich der Computertechnik bei Hewlett Packard als PR-Manager für die deutsche Niederlassung. Seit dem Frühjahr 2012 ist er bei der Firma dataTec in Reutlingen mit PR-Aufgaben betraut. |

| Rolland Zhang |

|---|

| ist bei Agilent Technologies in Santa Rosa, Kalifornien, Produktmanager für die FieldFox-Analysatoren. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung in der Wireless-HF-Technik und HF-Messtechnik. Wesentliche Impulse bei der Entwicklung des neuen Gerätes kamen dabei von ihm. |

- HF-Interferenzen auf der Spur

- Signale mit wechselnden Frequenzen messen