Lightning-Monitoring-System

Blitzströme erfassen und messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Messergebnis und Auswertung

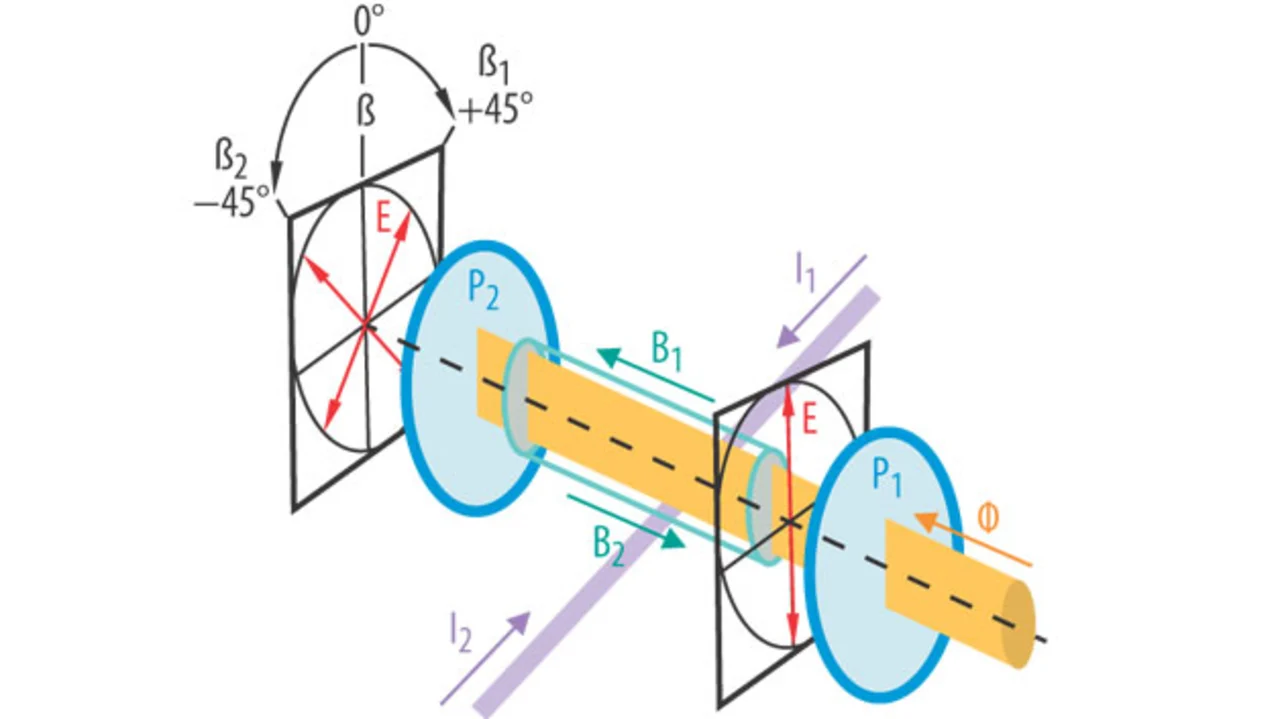

Das grafische Modell (Bild 1) veranschaulicht die Funktion des Messsystems. Dieses kann unterscheiden zwischen „positiven“ und „negativen“ Blitzen. Ein positiver Blitz verursacht eine Rechtsdrehung des polarisierten Lichtsignals. Die Lichtmenge hinter dem zweiten Polfilter nimmt zu: Mehr als 50 Prozent der eingespeisten Lichtmenge werden durchgelassen. Wenn der Drehwinkel des Lichtsignals 45° erreicht, entspricht das dem 100-Prozent-Wert eines positiven Blitzes.

Ein negativer Blitz verursacht eine Linksdrehung des Polarisations- vektors. Die Lichtmenge hinter dem zweiten Polfilter nimmt ab: weniger als 50 Prozent des Ausgangswertes. Wenn der Drehwinkel des Lichtsignals -45° erreicht, entspricht das dem 100-Prozent-Wert eines negativen Blitzes.

Gemessen wird die Lichtmenge hinter dem Ausgangspolfilter. Aus dem zeitlichen Verlauf der Lichtmenge werden die typischen Parameter des erfassten Blitzstoßstromes abgeleitet. Das sind die maximale Stromstärke, die Blitzstromsteilheit sowie die Ladung und die spezifische Energie.

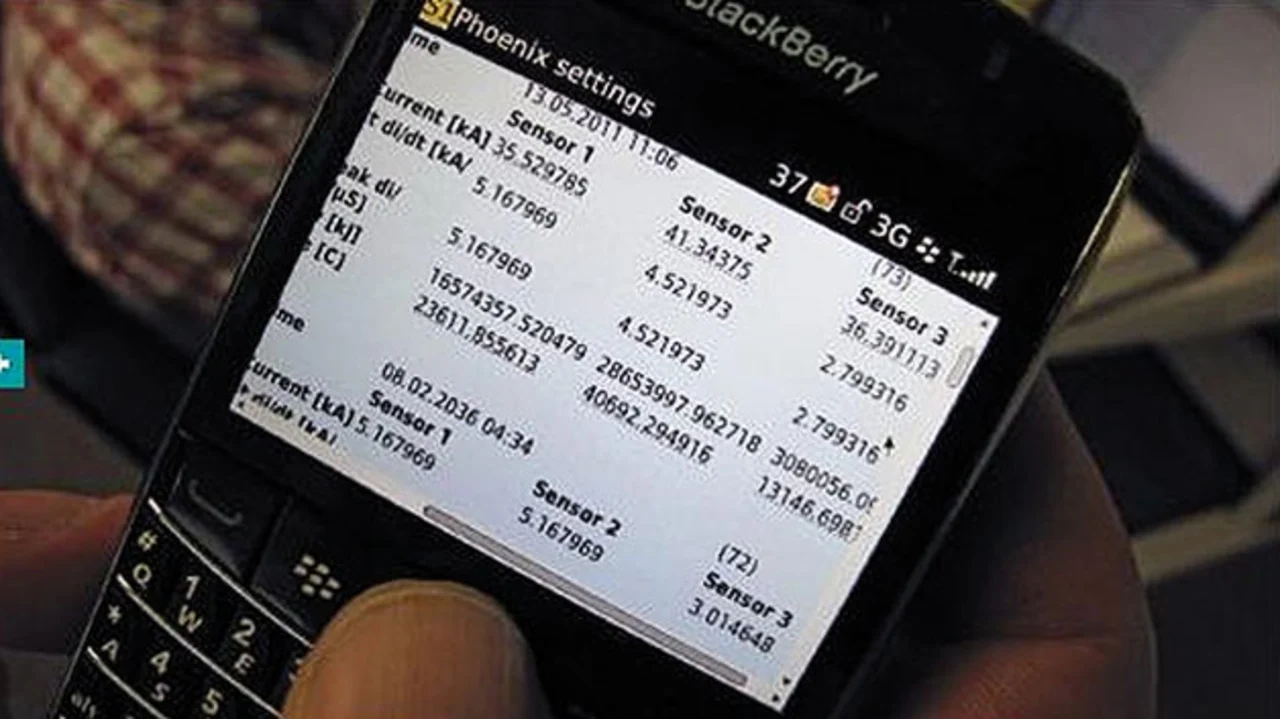

Über die RJ-45-Ethernet-Schnittstelle lässt sich die Auswerteeinheit in Standardnetzwerke einbinden. Der Zugriff auf die erfassten Daten und die Konfiguration des Systems erfolgen über den internen Web-Server. Per IP-Adressierung wird die Web-Schnittstelle über den Internet-Browser eines angeschlossenen PCs aufgerufen. Um auch Blitzeinschläge in schwer zugänglichen oder entfernten Anlagen, wie z.B. Offshore-Windparks, zu erkennen, stellt das Blitzerfassungssystem LM-S alle Messdaten über das integrierte Web-Interface bereit. So kann per Fernzugriff, z.B. mit einem Smartphone, zu jeder Zeit die Belastungssituation der Anlage abgefragt werden (Bild 2).

Jobangebote+ passend zum Thema

Zugriff auf die Daten

Mit den ausgewerteten Daten lässt sich die tatsächliche Belastung einer Anlage sehr genau einschätzen. Die Messergebnisse sind stets aktuell und ermöglichen eine präventive Wartung. Wenn von einer Beschädigung der Anlage auszugehen ist, können schnell Maßnahmen ergriffen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Ausfallzeiten lassen sich dann verringern oder gar vermeiden. Wenn aber aus den Messergebnissen eine minimale, unkritische Belastung der Anlage abgeleitet werden kann, erspart das unnötige Wartungs- oder Serviceeinsätze.

Die Auswerteeinheit hat auch ein Schaltrelais mit herausgeführtem Remote-Kontakt. Dieser Öffnerkontakt gibt bei jedem Ereignis einen kurzen Impuls, der von einem Zähler ausgewertet werden kann. So besteht auch die Möglichkeit einer einfachen oder zusätzlichen Auswertung der Anzahl von erfolgten Blitzeinschlägen in die Anlage.

Der Relaiskontakt nimmt seine Ruheposition erst nach Hochlaufen des Systems ein. Und bei Systemstörungen fällt das Relais ab. So kann über den Remote-Kontakt auch die Systembereitschaft abgefragt werden.

Applikation LM-S

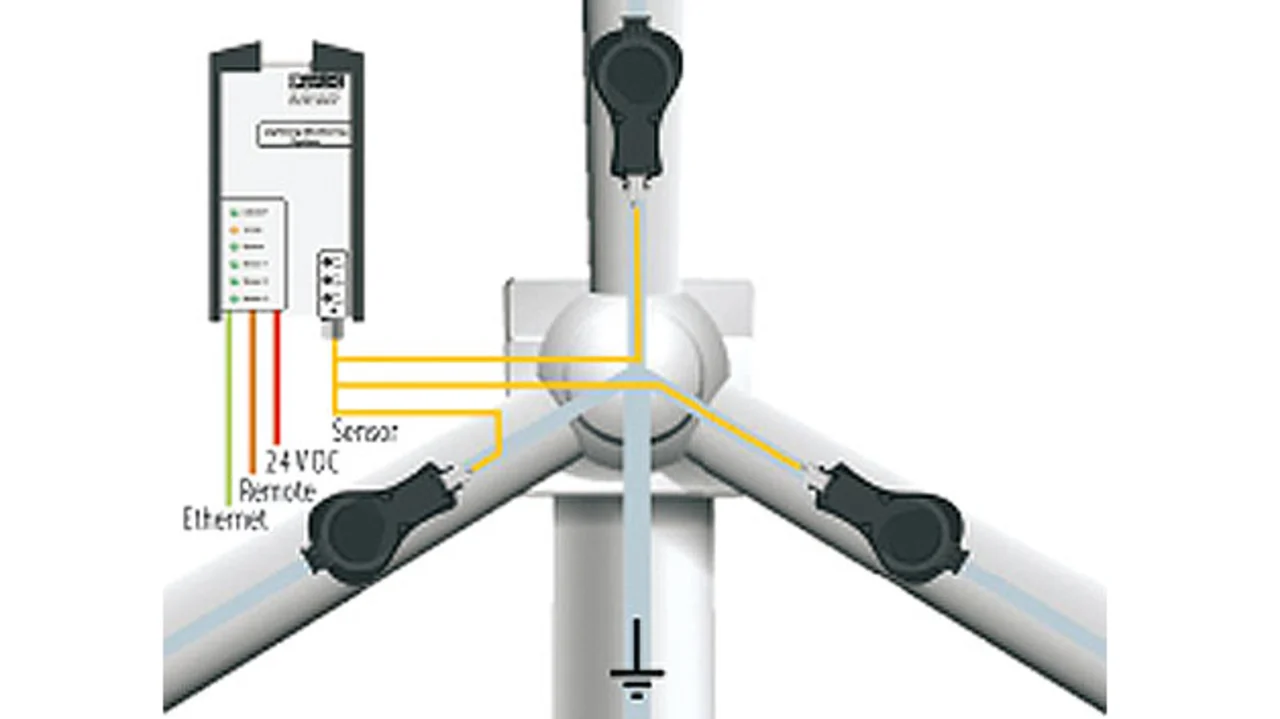

Typische Einsatzgebiete für das Blitzerfassungssystem sind alle blitzgefährdeten Anlagen und Gebäude. Dazu zählen z.B. industrielle Anlagen, Großgebäude, Sendemasten, Anlagen der Energieverteilung im Bereich der Hoch- und Höchstspannungstechnik sowie Verkehrsüber-wachungssysteme. Die Anordnung der einzelnen Systemkomponenten am Beispiel einer Windkraftanlage zeigt Bild 3.

Auf den Blitzstromableitungen der Windflügel ist jeweils ein Sensor montiert. Die Auswerteeinheit befindet sich in einem Steuerschrank in der Nabe. Die Signalverbindung zwischen den Sensoren und der Auswerteeinheit erfolgt mit Lichtwellenleitern. Die Ethernet-Verbindung zur zentralen Steuerung wird über Schleifringe zwischen Gondel und Kanzel hergestellt. Die Auswerteeinheit arbeitet mit 24 V Gleichspannung. Bei Bedarf wird der Remote-Kontakt an die Steuerung angeschlossen. Darüber lässt sich zusätzlich jeder Blitzeinschlag signalisieren oder die Anzahl der Ereignisse auswerten.

- Blitzströme erfassen und messen

- Messergebnis und Auswertung