Dynamische Vorgänge in Schaltnetzteilen

Leistungsmessung – aber wie?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Messung mit einem Oszilloskop

Da die Messung der momentanen Leistung mit anschließender Durchschnittswertbildung das simultane Messen von Spannung und Strom voraussetzt, sind Oszilloskope grundsätzlich dafür geeignet. Mit speziellen Tastköpfen und Stromzangen lassen sich die zeitlichen Bezüge von Spannung und Strom herstellen und sichtbar machen. Eine wirkliche Leistungsmessung ist damit aber immer noch nicht durchgeführt. Manche Oszilloskope bieten auch Mathematikfunktionen, mit denen sich zwei Kurvenzüge messpunktweise multiplizieren lassen. Man erhält dadurch eine zeitabhängige Scheinleistungskurve (Messpunkte in VA) und nicht direkt die Wirkleistung. Verfügt das Oszilloskop über die mathematische Funktion der Durchschnittsbildung dieses Kurvenzuges, so kann sie zur Berechnung der Wirkleistung in Watt herangezogen werden. Für ein genaues Ergebnis muss darauf geachtet werden, dass sich die Durchschnittsbildung genau über eine ganzzahlige Anzahl an Perioden erstreckt.

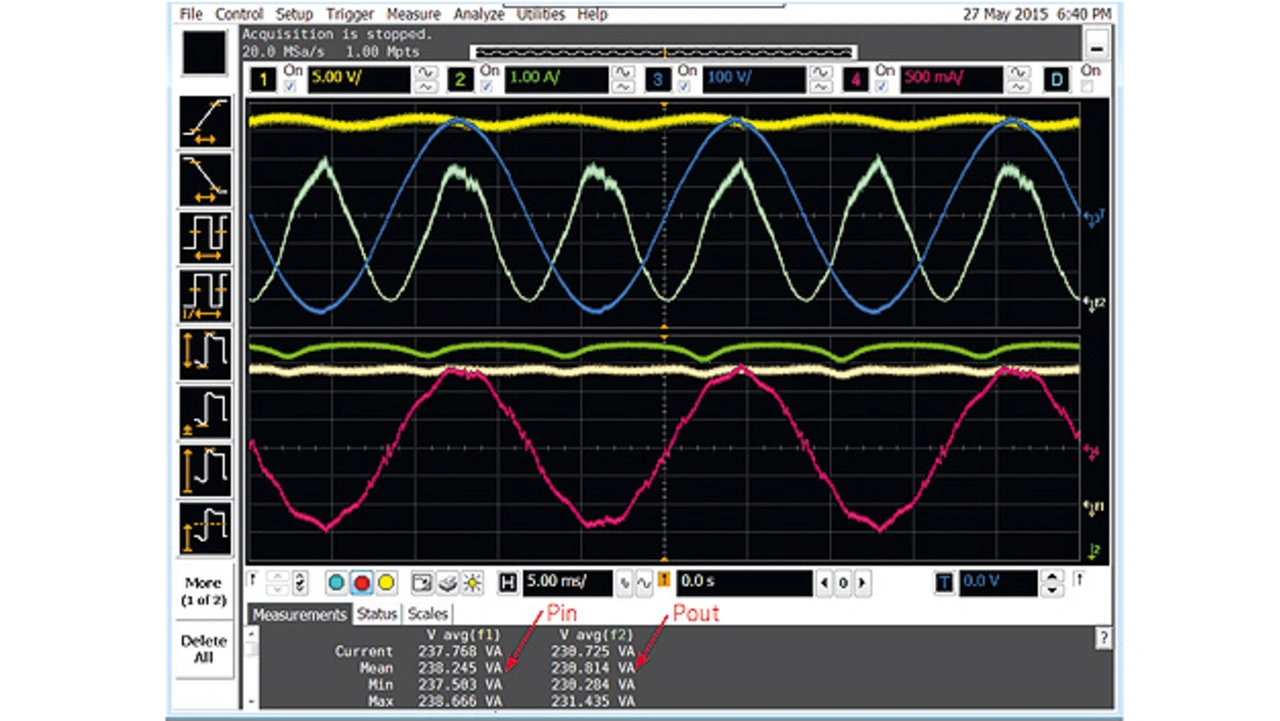

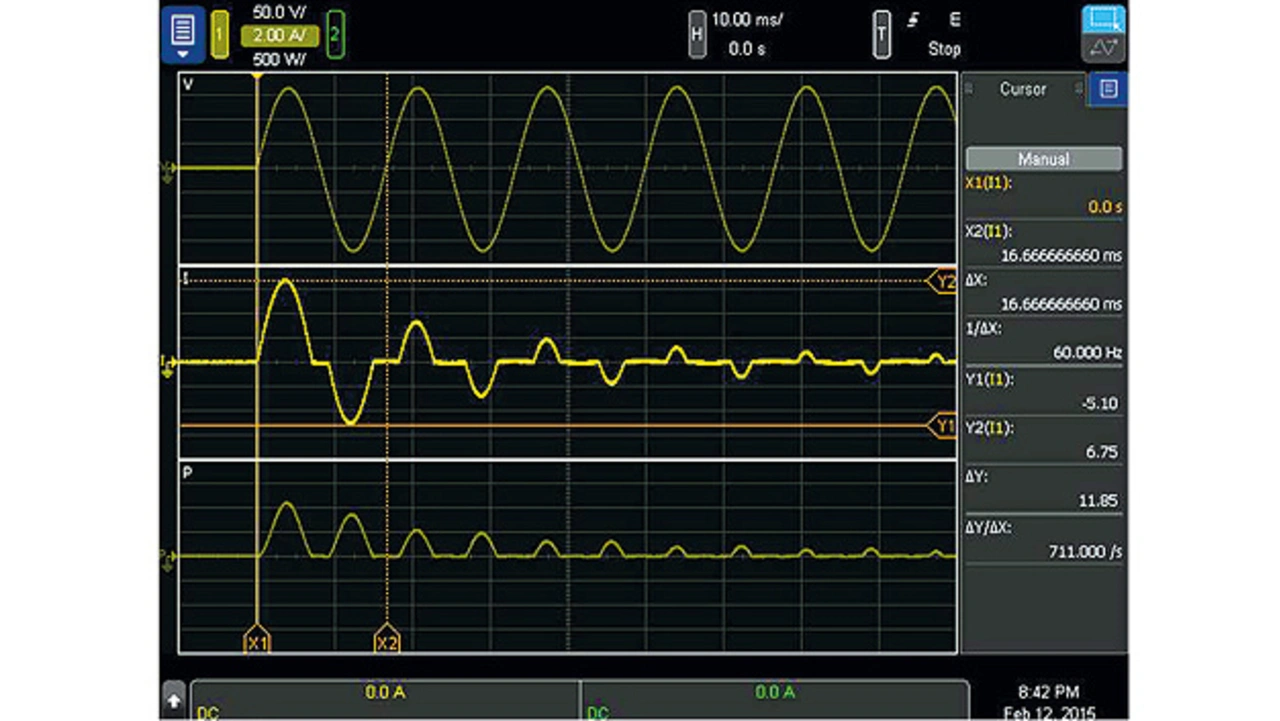

In der Praxis müssen vom Oszilloskop vier Kanäle belegt werden – für die Eingangsgrößen Spannung und Strom und ebenso für die Ausgangsgrößen. Aus diesen Größen lässt sich dann der Wirkungsgrad berechnen. Das in Bild 1 dargestellte Oszilloskop-Display zeigt die Messgrößen. Die Leistungskurve ist deutlich an der doppelten Frequenz zu erkennen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bei einigen Oszilloskopen lassen sich spezielle Leistungsmess-Optionen integrieren, die die Messaufnahme und Messdurchführung, die Leistungsberechnung wie auch die Messwertedarstellung deutlich vereinfachen. So zum Beispiel bei den Oszilloskopen der InfiniiVision 4000- und 6000-X-Serien von Keysight.

Mit den Oszilloskopen lassen sich zum Beispiel die Leistungskennwerte auch innerhalb des Konverters sehr gut ermitteln, sodass die Verluststränge wesentlich leichter innerhalb einer Schaltung identifiziert werden können. Mit diesen Optionen sind vor allem Analysen in höherfrequenten Schaltnetzteilen und Schaltungen möglich, um Aussagen über die Zuverlässigkeit, Leistung und Effektivität der Bauteile und Module und deren Schaltverluste treffen zu können.

Oszilloskope bieten – je nach Modell – zwar eine hohe Bandbreite, sind aber aufgrund der 8-bit-Vertikalauflösung zur reinen Spannungsmessung nur bedingt oder nur mit eingeschränkter Genauigkeit nutzbar. Ferner haben die Scopes einen massebezogenen Eingang, wodurch Differenztastköpfe genutzt werden müssen, was den Aufbau verkompliziert und zu möglichen Fehlern führen kann. Stromzangen für die Strommessung sind nur bis in den unteren %-Bereich genau und neigen zu Driften, wodurch sie vor Messungen entmagnetisiert und Nullabgleiche durchgeführt werden müssen. Strom- und Spannungsmessung müssen auch hier zum gleichen Zeitpunkt erfolgen; daher ist auf Laufzeitunterschiede von langen Leitungen zu achten, vor allem, wenn hohe Spitzen oder Umladevorgänge von Spulen und Kondensatoren eine Rolle spielen. Bei geringen Frequenzen wie bei den normalen Netzfrequenzen von 50 Hz oder 60 Hz ist das allerdings keine Herausforderung.

Leistungsanalysatoren

Leistungsanalysatoren wurden entworfen, um einfach und leicht genaue Messungen der Leistungen beziehungsweise des Wirkungsgrades durchzuführen. Typischerweise haben derartige Geräte isolierte Eingänge zur simultanen Messung von Spannung und Strom, um die Leistungsaufnahme und -abgabe eines DUT zu erfassen. Die Leistungsangaben erfolgen dann direkt in Watt und der Wirkungsgrad wird direkt durch die Division der durchschnittlichen Ausgangsleistung durch die Eingangsleistung ermittelt. Die Messbandbreite, meist nicht so hoch wie bei Oszilloskopen, ist jedoch so ausgelegt, dass die Grundwelle bei 50 Hz oder 60 Hz nebst den Harmonischen erfasst wird. Auch 400-Hz-Netzsysteme nebst Oberwellen können damit gemessen werden.

Ferner weisen die Leistungsanalysatoren eine bessere Messgenauigkeit auf, indem sie mit 16 bit Auflösung aufwarten, verglichen mit den 8 bit eines Oszilloskops.

Der Leistungsanalysator IntegraVision PA2201A enthält alle notwendigen Merkmale zur Messung und Darstellung der Leistung und des Wirkungsgrades. Es werden sowohl die Spannung als auch der Strom pro Kanal gemessen und für die Anwendung aus dem obigen Beispiel auch die insgesamt sechs Kurven, also sowohl die Eingangsleistung als auch die Ausgangsleistung, dargestellt. Die Messdatenaufnahme erfolgt mit 5 MS/s bei einer 16 bit-Auflösung, einer Bandbreite von 2 MHz und mit einer Grundgenauigkeit von 0,05 %. Die Eingänge sind bis ±1000 V – bezogen auf Masse – belastbar und kommen ohne Differenztastköpfe aus. Jeder Kanal verfügt über den Spannungseingang, zwei Shunt-Eingänge (2 A und 50 A RMS) zur Strommessung und zusätzlich einen BNC-Eingang für Messungen mit einer Stromzange. Dies ermöglicht die Messung von noch größeren Strömen. Mit diesem System lassen sich genaue Messungen durchführen.

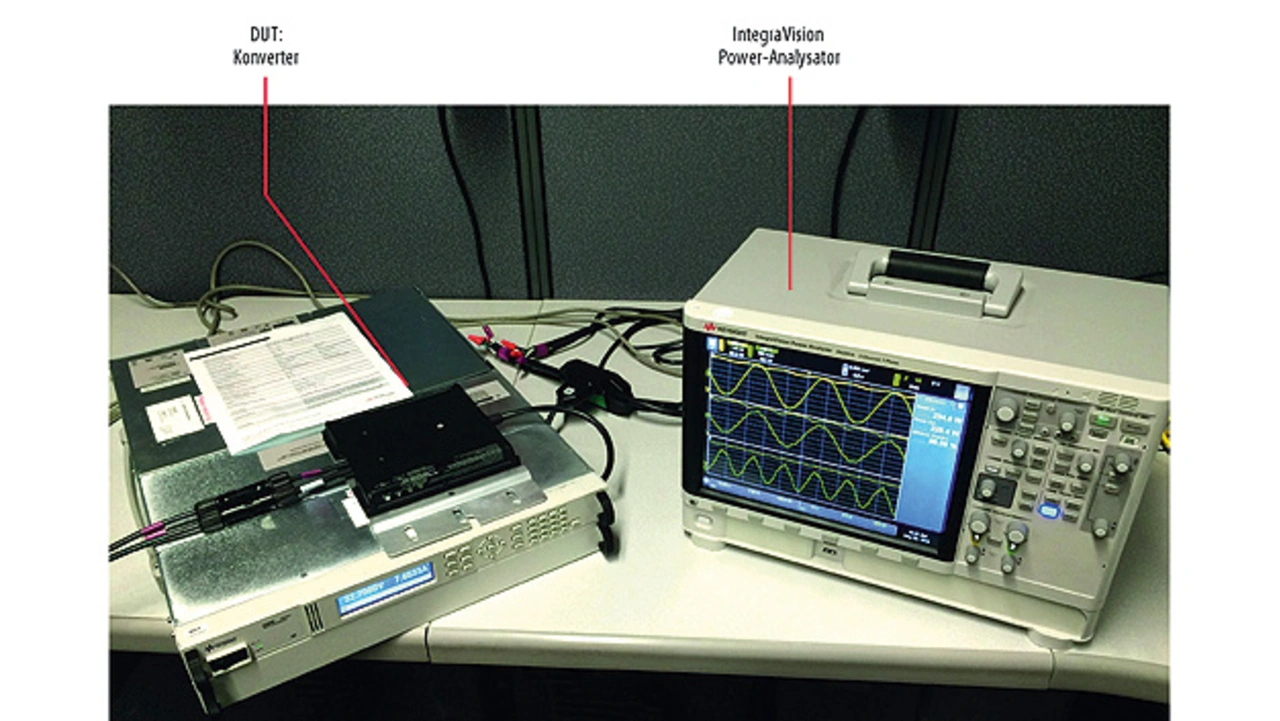

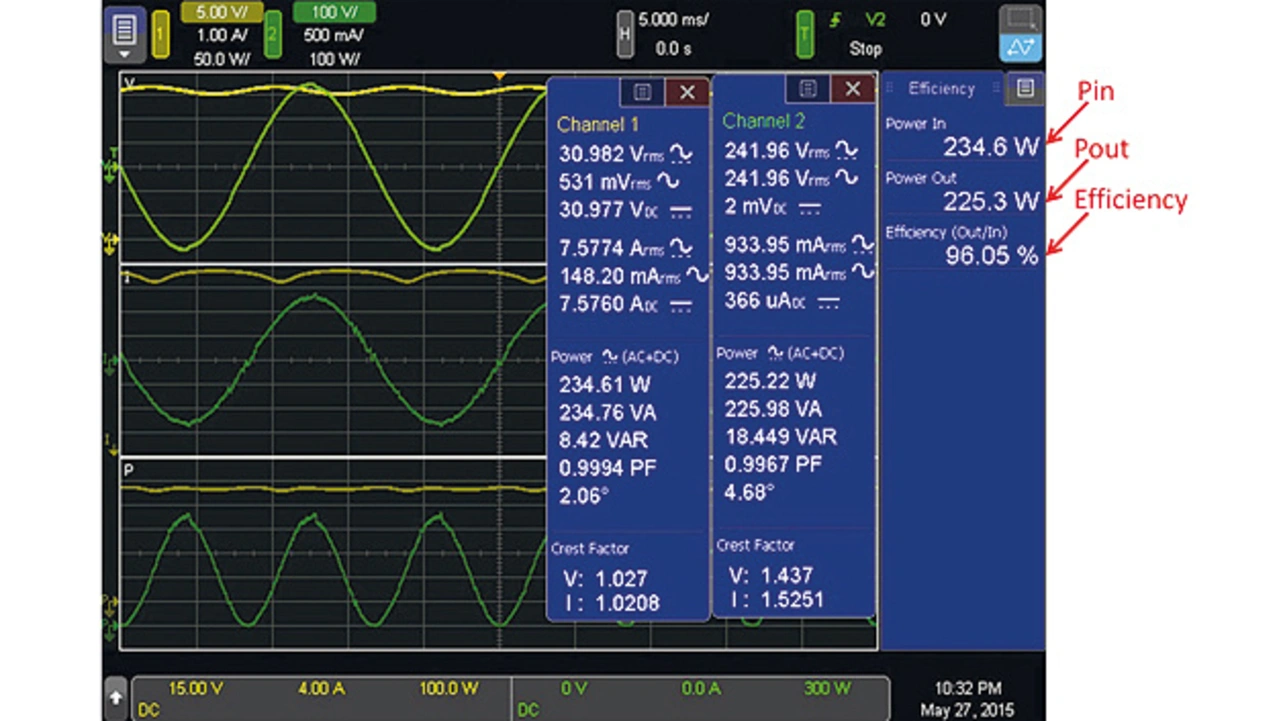

Bild 2 und 3 zeigen eine Wirkungsgrad- und Leistungsmessung am selben Konverter wie oben, jedoch mit dem Leistungsanalysator IntegraVision. Auffallend ist der wesentlich elegantere Messaufbau – ohne die zusätzlichen Fehlermöglichkeiten und die kostspieligeren Differenztastköpfe. Die Strommessung erfolgt über den Strommesspfad mit den integrierten Shunt-Widerständen. Das Display des IntegraVision zeigt die Spannung, den Strom und die Leistung am Ein- und Ausgang des Konverters ohne die Notwendigkeit einer Konfiguration der einzelnen Messkurven mit Hilfe der Mathematikfunktionen, wie es bei der Messung mit einem Oszilloskop notwendig ist. Aus diesen Messkurven wird direkt der Wirkungsgrad bestimmt und in diesem Beispiel zu 96,05 % angegeben.

Zusätzlich zu den fundamentalen Daten wie Wirkleistungen und Wirkungsgrad gibt der Analysator auch weitere Messwerte von Charakteristika an, wie Scheinleistung (Complex Power) in VA, Blindleistung (Reactive Power) VAR, Leistungsfaktor oder Wirkleistungsfaktor = Wirk-/Scheinleistung (Power Factor) PF, den Crest Factor für Spannung und Strom, Arbeit beziehungsweise Energie in Wh und elektrische Ladung in Ah, die Phasenbeziehung (zwischen Schein- und Wirkleistung) sowie die Harmonischen. Ferner lassen sich mit dem Leistungsanalysator wie in Bild 3 Spannung und Strom in Echtzeit anzeigen, inklusive Spannungseinbrüchen, Leistungseinbrüchen, Stromstößen und Stromabsenkungen, Zyklenausfällen und Einschaltströmen.

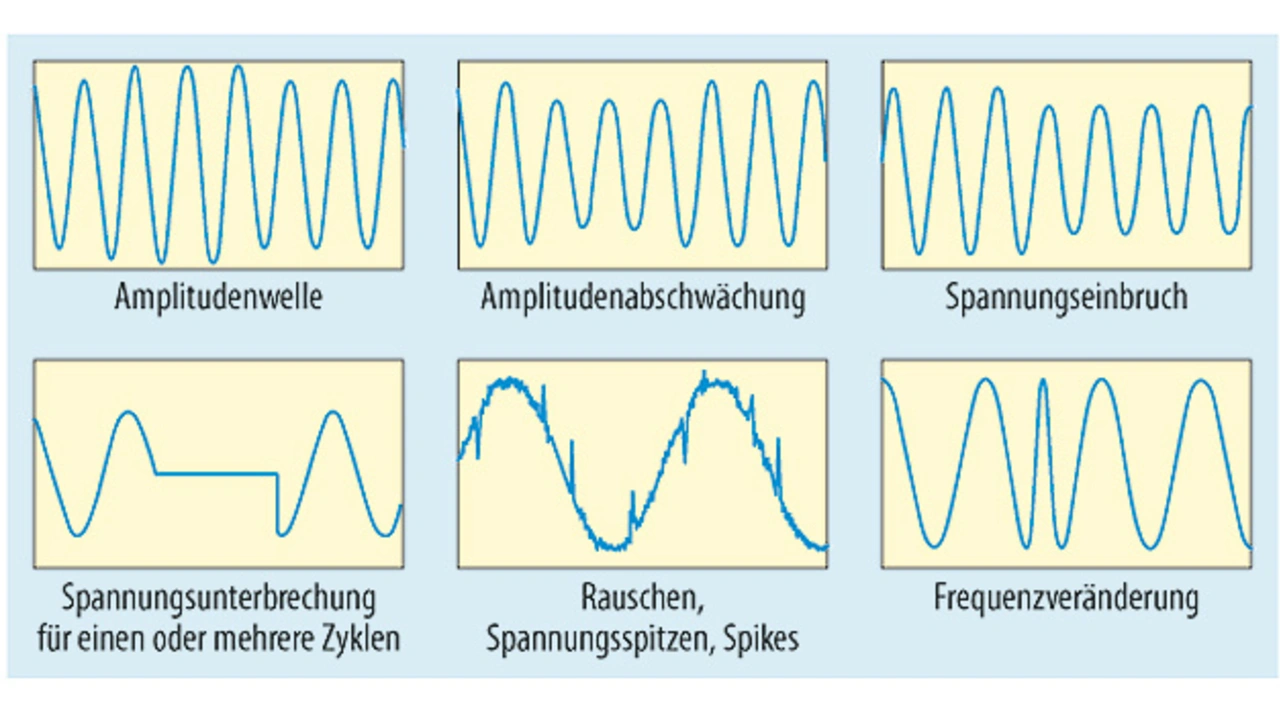

Einige Module oder Schaltungen bewirken während ihres Betriebes Rückwirkungen auf die Netzversorgung oder auf die im Gerät verwirklichte Spannungsversorgung der einzelnen Komponenten, wie zum Beispiel durch das Einschalten des Monitors aus dem „Power-Save-Modus“ in den „Full-Power-Display-Modus“. So kann dieser unterschiedliche Strombedarf zu erheblichen Spannungseinbrüchen innerhalb des Gerätes führen. Einige Arten dieser Veränderungen sind in Bild 4 dargestellt.

Derartige Veränderungen müssen bei der Produktentwicklung einerseits simuliert werden, andererseits muss das DUT entsprechend den Spezifikationen derartige Versorgungsveränderungen aushalten. Eventuell muss das DUT nach einer derartigen Störung selbstständig wieder anfahren. Dies alles gilt es zu prüfen. Es gibt eine Vielzahl an Netzgeräten, mit denen derartige Netzveränderungen simuliert werden können, so zum Beispiel von Chroma, Keysight oder Elektro-Automatik. Wird das DUT an Versorgungssystemen mit Netzfrequenzen bis 400 Hz oder darüber angeschlossen, muss es entsprechend getestet werden. Mit einfachen Leistungsanalysatoren stößt man hier an die Grenzen.

Dynamische Untersuchungen sind unabdingbar, wie obige Beispiele zeigen. Ein Leistungsanalysator muss das können, obwohl er nicht die Bandbreite eines guten Oszilloskops erreicht. Jedoch ist für das Erfassen von Netzspitzen eine Bandbreite von 2 MHz ausreichend. Bild 5 zeigt einen derartigen Fall am Beispiel eines Zyklusaussetzers mit entsprechend hohem Spitzenstrom beim erneuten Anlegen der Netzspannung.

Für optimalen Trigger kann auf alle Kurvenformen, Spannung, Strom und auch die Leistung getriggert werden. Ein separater Eingang ermöglicht die externe Triggerung. Bild 6 zeigt zum Beispiel den Einschaltstrom und die erforderliche Leistung, die ein System aufnimmt.

Literatur

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0665

Der Autor

| Dipl.-Ing. Klaus Höing |

|---|

trat nach dem Studium der Elektrotechnik in Stuttgart 1980 bei Hewlett Packard (später Agilent, jetzt Keysight Technologies), Böblingen, in den Entwicklungsbereich für Messtechnik ein. 1998 wechselte er in den Bereich Computertechnik bei Hewlett Packard als PR-Manager für die deutsche Niederlassung. Seit dem Frühjahr 2012 ist er bei der Firma dataTec in Reutlingen mit PR-Aufgaben betraut.

|

- Leistungsmessung – aber wie?

- Messung mit einem Oszilloskop