Meniskus-Reparatur ohne Implantat

Künstliches Gewebe per Computermodell züchten

Im Labor hergestelltes Gewebe für Meniskus-Schäden gibt es noch nicht - bisher benötigen Patienten künstliche Implantate. Naturidentische Meniskusfasern zu entwickeln und im Labor auf Stabilität zu testen, würde Jahre dauern - hier kommen Computermodelle zum Einsatz.

Der Meniskus fungiert im Knie als Stoßdämpfer zwischen Unter- und Oberschenkel. Um verlorenes oder verletztes Meniskusgewebe zu ersetzen, kann derzeit nur ein künstliches Implantat helfen. Gezüchtetes Gewebe gibt es bislang nicht. Forschende aus Rheinland-Pfalz arbeiten nun daran, das Meniskus-Gewebe mittels mathematischer Computermodelle zu züchten.

Heutzutage lässt sich Knorpelgewebe schon erfolgreich züchten, um zum Beispiel kleine Stücke in Knie oder Schulter einzusetzen. »Das Gewebe wächst mit der Zeit ein. Die Reparatur erfolgt durch den Körper. Nach einer Weile ist die Stelle, die gerissen ist, auch wieder belastungsfähig«, sagt Professor Dr. Bernd Simeon, der an der RPTU in Kaiserslautern zu Differential-Algebraischen Systemen forscht. Anders sei es aber bei Meniskusgewebe. »Die Strukturen sind zwar verwandt mit Knorpelgewebe, beim Meniskus bedarf es aber mehr Festigkeit«, fährt er fort.

| »Es ist eine große Herausforderung, Meniskus-Gewebe im Labor so zu züchten, dass es tatsächlich belastbar ist.« |

|---|

| Professor Dr. Bernd Simeon, RPTU Kaiserslautern |

Weltweit arbeiten Forscherteams in diesem Gebiet des Tissue Engineerings, bei dem das kombinierte Wissen aus Biologie, Mathematik, Medizin und Technik gefragt ist. In diesem Projekt kooperiert das Team aus Kaiserslautern eng mit den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung in Denkendorf und dem Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik der Uniklinik Ulm. In Denkendorf wird das Gewebe hergestellt, in Ulm wird es analysiert.

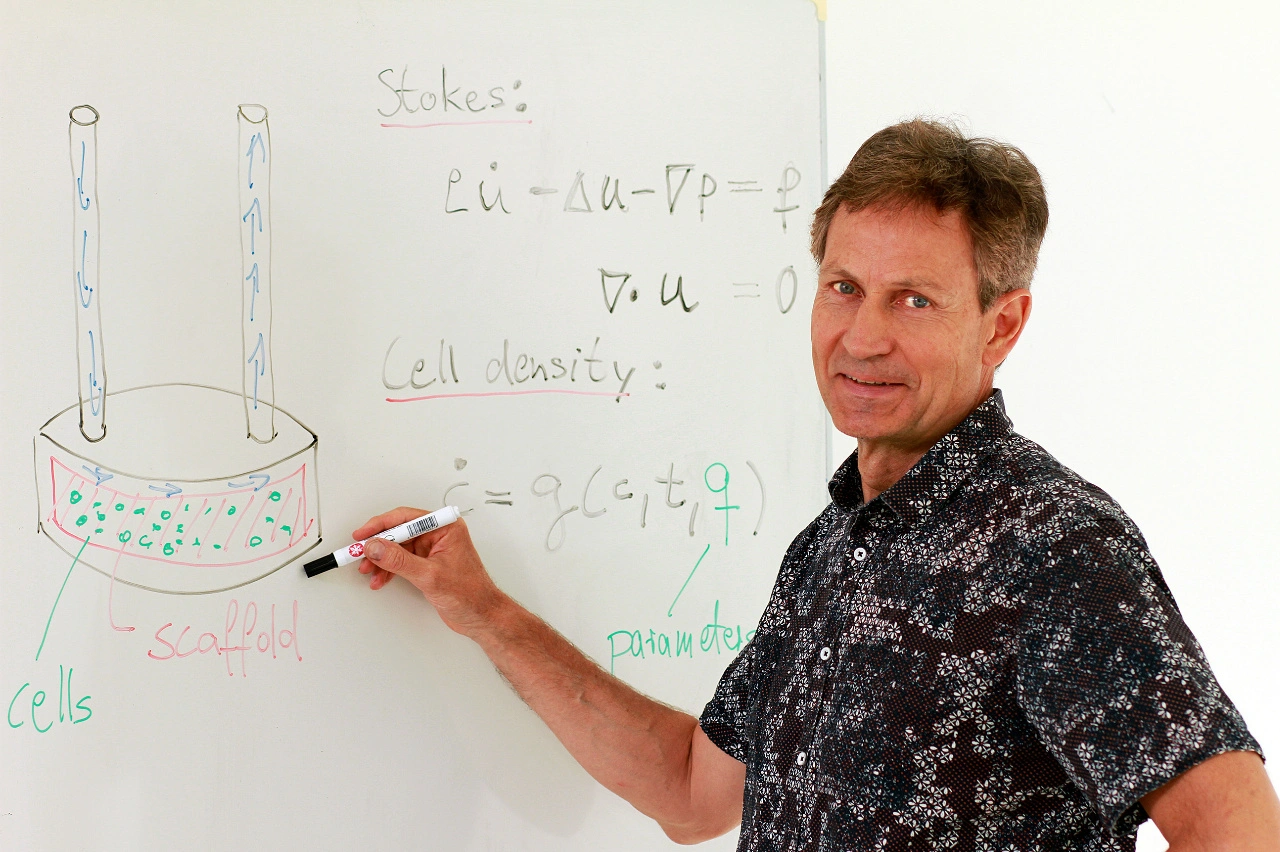

Computer berechnet Parameter für Stabilität

»Wir nutzen dazu ein spezielles Vliesgewebe mit einer Struktur, die aus vielen dünnen Fäden besteht, die irregulär angeordnet sind«, erläutert Simeon das Verfahren. »Für die Versuche verwenden wir nur dünne, ein paar Millimeter große Scheiben dieses Gewebes. Sie werden in kleine Kapseln eingebracht, in der sich eine Nährlösung befindet. Hier hinein werden Stammzellen gegeben.« Diese werden durch die Nährlösung versorgt, sollen in das Gewebe hineinwachsen und sich entsprechend differenzieren, das heißt, sich zu Meniskuszellen entwickeln.

»Die große Herausforderung ist jetzt, wie die Parameter für dieses Experiment eingestellt sein müssen, damit am Ende ein stabiles Gewebe herauskommt«, so Simeon. Dazu zählen beispielsweise Temperatur, Druckverhältnisse und die Konzentration der Nähstoffe, aber auch Hyaluronsäure muss in der richtigen Menge zugeführt werden, damit etwa das Wachstum der Zellen stimuliert wird.

»Würde man dies alles im Labor testen, würde man viele Jahre brauchen«, fährt er fort. Und hier kommt die Arbeit der Kaiserslauterer Mathematik ins Spiel, wie Professor Simeon erläutert: »Wir helfen mit unseren Computermodellen, die Parameter so zu bestimmen, dass wir ein erfolgreiches Experiment bekommen.«

Die Grundlagen der Gewebezüchtung

In Kaiserslautern sind zwei Arbeitsgruppen an dem Projekt beteiligt: Das Team um Professorin Dr. Christina Surulescu aus dem Lehrgebiet Biomathematik entwickelt Modellgleichungen, die diese Prozesse in der Kapsel beschreiben. Das Team um Simeon erstellt die Algorithmen, die diese Gleichungen lösen. Seit anderhalb Jahren arbeiten die Forschenden an den Grundlagen der Meniskusgewebezüchtung und befassen sich mit Fragen wie: Wie viele Zellen müssen in die Kapsel eingebracht werden, damit genug anwachsen? Oder wie groß muss der Druck sein? Danach geht es darum, diese Parameter so zu optimieren, dass stabiles Gewebe herauskommt.

Das Vorhaben ist Teil des Schwerpunktprogramms „Robuste Kopplung kontinuumsmechanischer In-silico-Modelle für aktive biologische Systeme als Vorstufe klinischer Applikationen – Co-Design von Modellierung, Numerik und Nutzbarkeit“, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft seit 2021 gefördert. Im Kern geht es darum, verschiedene biologische Prozesse mit Hilfe von Simulationsmodellen nachzubilden, um damit in die vorklinische Forschung zu gehen, aber auch um Erkenntnisse zu gewinnen, die für Patienten von Nutzen sein können. Das reicht von der Blutflusssimulation über Operationsplanungen bei Aneurysmen und Gehirnoperationen bis eben hin zur Gewebezüchtung für Meniskusverletzungen. (uh)