Body Area Network

Wenn Organe funken

Zu Anfang des aktuellen Jahrtausends wurde mit viel Aufwand ein Teilbereich des »Ambient Assisted Living« erforscht: die Technik des Body Area Network. Nachdem die großen Forschungsprojekte erledigt waren, tat sich nicht mehr viel; nur wenige Ergebnisse wurden in die Praxis umgesetzt. Mit dem Siegeszug der Smartphones ändert sich dies gerade wieder.

Viele Anbieter von Medizin- und Sportprodukten haben erkannt, dass sich die modernen Taschencomputer hervorragend dafür eignen, Daten wie Puls, Blutdruck, Blutsauerstoff oder Blutzucker aufzuzeichnen und auszuwerten. Über Kabel oder Bluetooth angebundene Sensoren am Körper machen es möglich. Leider lässt sich mit den Daten nicht viel anfangen: Medizinischen Rat können und dürfen einfache, unzertifizierte Programme (Apps) nicht geben, und kaum ein Hausarzt nimmt solcherart erfasste Körperfunktionen ernst. Hinter den seit Jahren wiederholten Schlagworten »eHealth«, »Telemedizin« und »Ambient Assisted Living« verbirgt sich leider (noch?) nichts.

Jobangebote+ passend zum Thema

Nun scheint es tatsächlich Menschen zu geben, die Befriedigung daraus ziehen, ihre beim Joggen erreichten Kilometer, Herzschläge und Blutdruckschwankungen automatisch im sozialen Online-Netzwerk ihrer Wahl der Welt mitzuteilen, aber wer schon einmal ein paar Tage mit einem sogenannten »mobilen EKG« herumlaufen musste (oder sein Kind verkabelt in die Schule schickte), wünscht sich ernsthaft eine handlichere Art der Anamnese (Bild 1).

Die an sich gut erforschte Technik des »Body Area Network« (BAN) wäre ein guter Ausgangspunkt, lediglich die Schnittstellen müssten an die modernen Endgeräte angepasst werden. Hier setzt die aktuelle Weiterentwicklung des BAN-Projektes an, für das mehrere Fraunhofer-Institute kooperieren. Auch das belgische Forschungszentrum IMEC ist sehr aktiv auf diesem Gebiet und treibt den Markt mit echten Produkten und Prototypen an.

Was macht ein BAN?

Generell steht »Body Area Network« für eine drahtlose Übertragungstechnik. Mit dieser ist eine Anbindung von am Körper getragenen medizinischen Sensoren und Aktoren und die Übertragung der Daten über das Internet zum medizinischen Fachpersonal möglich. Die Hauptanforderungen sind:

- geringe Sendeleistung bei minimalem Stromverbrauch,

- gesicherter Datentransport über Netzwerkgrenzen,

- flexibler Aufbau (beispielsweise als Pflaster auf der Haut),

- ASICs (kundenspezifische Schaltkreise) als Basistechnik sowie

- ein Kommunikationsprotokoll, das variablen Einsatz erlaubt.

In den verschiedenen Szenarien, in denen ein körpernahes BAN integriert werden kann, fallen vielfältigste Daten an, beispielsweise aus EKG-, Blutdruck- oder Temperaturmessungen. Diese können von diversen Sensoren und medizinischen Messgeräten stammen, die sowohl Einzeldaten als auch Datenströme generieren. Zur Visualisierung der Daten sind je nach Szenario verschiedene Endgeräte vorstellbar, die unterschiedliche Eigenschaften besitzen und je nach Umgebung auf unterschiedliche Weise in ein Netzwerk eingebunden sein können.

Der Zugriff auf die Daten soll sich dabei sowohl für Patienten als auch für Ärzte und medizinisches Personal transparent gestalten. Dies bedeutet, dass viele Endgeräte verwendet werden können, die in der Lage sind, die ermittelten Informationen in geeigneter Form zu repräsentieren (Bild 2). Dabei sind folgende Kriterien zu beachten:

- Alle Daten sind als sensibel zu behandeln und müssen über gesicherte Verbindungen transportiert werden,

- alle Daten müssen authentisch sein, d.h. die Herkunft der Daten (Patient, bestimmtes Messgerät) muss eindeutig feststellbar sein,

- alle Daten müssen konsistent sein, d.h. sie stellen exakt die gemessenen Werte dar,

- die Kommunikation sollte resistent gegen Fehler und Verbindungsabbrüche sein und gewisse Antwortzeiten berücksichtigen und

- bei Fehlersituationen oder der Überschreitung geforderter Antwortzeiten muss zumindest durch geeignete Alarmmeldungen auf die Situation hingewiesen werden.

Das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) baut innerhalb des Fraunhofer-BAN-Projektes geeignete Dienste im medizintechnischen Bereich auf, die auf einer einheitlichen Dienste-Architektur aufsetzen. Dazu werden - basierend auf netzfähigen Mikroprozessorsystemen - medizinische Anwendungen implementiert, um transparent auf verschiedene Sensor- und Messdaten zugreifen zu können. Diese lassen sich mit Hilfe geeigneter Endgeräte visualisieren.

Die Möglichkeit der Personalisierung von Diensten und der Aufbau verschiedener Anwendungen sollen ebenfalls gegeben sein. Dadurch wird erreicht, dass Patientendaten nur von autorisiertem Personal (vom Pflegepersonal bis zum behandelnden Arzt) abgerufen werden können. FOKUS setzt sich zusammen mit dem Fraunhofer IIS ebenfalls zum Ziel, unter Ausnutzung der Dienste-Architektur einen Migrationspfad hin zum VITAL-Standard zu untersuchen. Dabei soll die Möglichkeit der Integration von VITAL-konformen Agenten und Diensten durch geeignete Proxy- und Gateway-Konzepte evaluiert werden.

Der VITAL-Standard

Um speziell die Interoperabilität zwischen den verschiedensten medizinischen Geräten (etwa Blutdruckmesser, Spirometer, Pulsmesser oder Herzschrittmacher) zu gewährleisten, wurde der internationale CEN-Standard für die »Vital Signs Information Representation«, kurz VITAL (ENV 13734/35 beziehungsweise ISO 11073), erarbeitet. Dieser Standard beschreibt die geräteunabhängige Übertragung und Darstellung von Vitalparametern und definiert ein allgemeines Daten- und Kommunikationsmodell, um auf diese Daten zugreifen zu können. Eine bedeutende Rolle im Rahmen des VITAL-Standards spielt dabei die Übertragung von Vitalparametern in Echtzeit sowie die automatische Konfiguration und Abstimmung der miteinander vernetzten Geräte (Plug-and-Play). Der Einsatz-bereich von VITAL reicht dabei vom Intensivbereich einer Klinik bis zu verschiedenen Szenarien im Home-Care-Bereich.

Gerade im Intensivbereich werden die verschiedenen Vitalparameter wie Körpertemperatur, Blutdruck, Puls, EKG, Infusionen und andere Daten zu sogenannten »Intensive Care Units« (Intensivpflege-Einheiten) zusammengefasst. Diese Einheiten sind typischerweise innerhalb eines Krankenhauses oder einer Klinik mit einem lokalen Netzwerk verbunden, in dem neben den erfassten Vitalparametern zudem auch Patientendaten, Geräteeinstellungen und Messwerte aufzuzeichnen und zu verwalten sind.

Speziell das Überschreiten von lebensgefährlichen Grenzwerten einzelner Vitalparameter muss in diesem Umfeld sofort erkannt werden und eine adäquate Alarmkette aktivieren. Derartige Kombinationen aus verschiedenen Messgeräten zu einer Gesamt-Intensivpflege-Einheit lassen sich mit dem VITAL-Standard modellieren und die einzelnen verwendeten Hardwarekomponenten zu einem Hybridgerät verschmelzen. Diese Kombination bedeutet für den Benutzer, dass sich unterschiedliche Gerätekombinationen für ihn als ein einziges Messgerät darstellen, das er bedienen, steuern und abfragen kann.

Auch im Home-Care-Bereich lässt sich durch die Skalierbarkeit von VITAL eine einfache und unkritische Datenübertragung einzelner Medizingeräte realisieren. Beispielsweise lässt sich eine Blutdruckuhr per VITAL-Kommunikation mit einem PC oder einer speziellen Empfängereinheit drahtlos verbinden. Über einen solchen PC können dann, auch wieder mittels VITAL, die gesammelten Daten über das Internet an den betreuenden Arzt weitergegeben werden.

Um diesen sehr unterschiedlichen Anforderungen vom Intensiv- bis zum Home-Care-Bereich gerecht zu werden, lässt sich der VITAL-Standard in der Implementierung von einem einfach gehaltenen und ressourcensparenden Polling-Mode bis hin zu dem alles umfassenden Base-Line-Profil skalieren. Dabei bleibt es weitgehend dem Programmierer überlassen, welche Teile des VITAL-Protokolls er in welcher Form umsetzt. So lässt sich der in objekt-orientierter Weise beschriebene VITAL-Standard auch durchaus auf eine ressourcenschonende und prozedurale Implementierung in der Programmiersprache C abbilden.

VITALes Netzwerk

Beim Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen (IIS) konzentriert man sich auf die konkrete Kommunikationsarchitektur. Diese basiert auf dem »Agent/Manager«-Konzept des ISO-Managementsystems und definiert somit die anwendungs-nahen Schichten im ISO/OSI-Schichtenmodell, insbesondere die Anwendungsschicht. Bei der Wahl der Protokolle für die darunterliegenden - transportorientierten - Schichten ist dadurch Flexibilität gewährleistet. Dies ermöglicht den Einsatz von VITAL beispielsweise mit Bluetooth, TCP/IP, IrDA oder anderen Übertragungssystemen.

Um automatisierte Ad-hoc-Gerätekommunikation zu ermöglichen, müssen sämtliche kommunizierten Informationselemente eindeutig in entsprechende Codes umsetzbar sein. Hierzu bedient sich VITAL eines objektorientierten Informationsmodells.

Eine sowohl auf »Agent«- wie auf »Manager«-Seite vorhandene »Medical Data Information Base« (MDIB) enthält anwendungsbezogene Instantiierungen von in diesem Modell definierten Objekten und Attributen. In einer umfangreichen Nomenklatur für sämtliche in der MDIB verwendbaren Modellelemente, Gerätetypen, Dimensionen und Maßeinheiten sowie medizinischen Messwerte und Zustände wurden Codes definiert, die diese eindeutig identifizieren.

Um diese für Entwickler und Anwender sprachlich eindeutig zu bezeichnen, wurde ein spezieller »Systematic Name« eingeführt, der die eindeutige semantische Zuordnung auch über Fach- und Sprachgrenzen hinweg erlaubt.

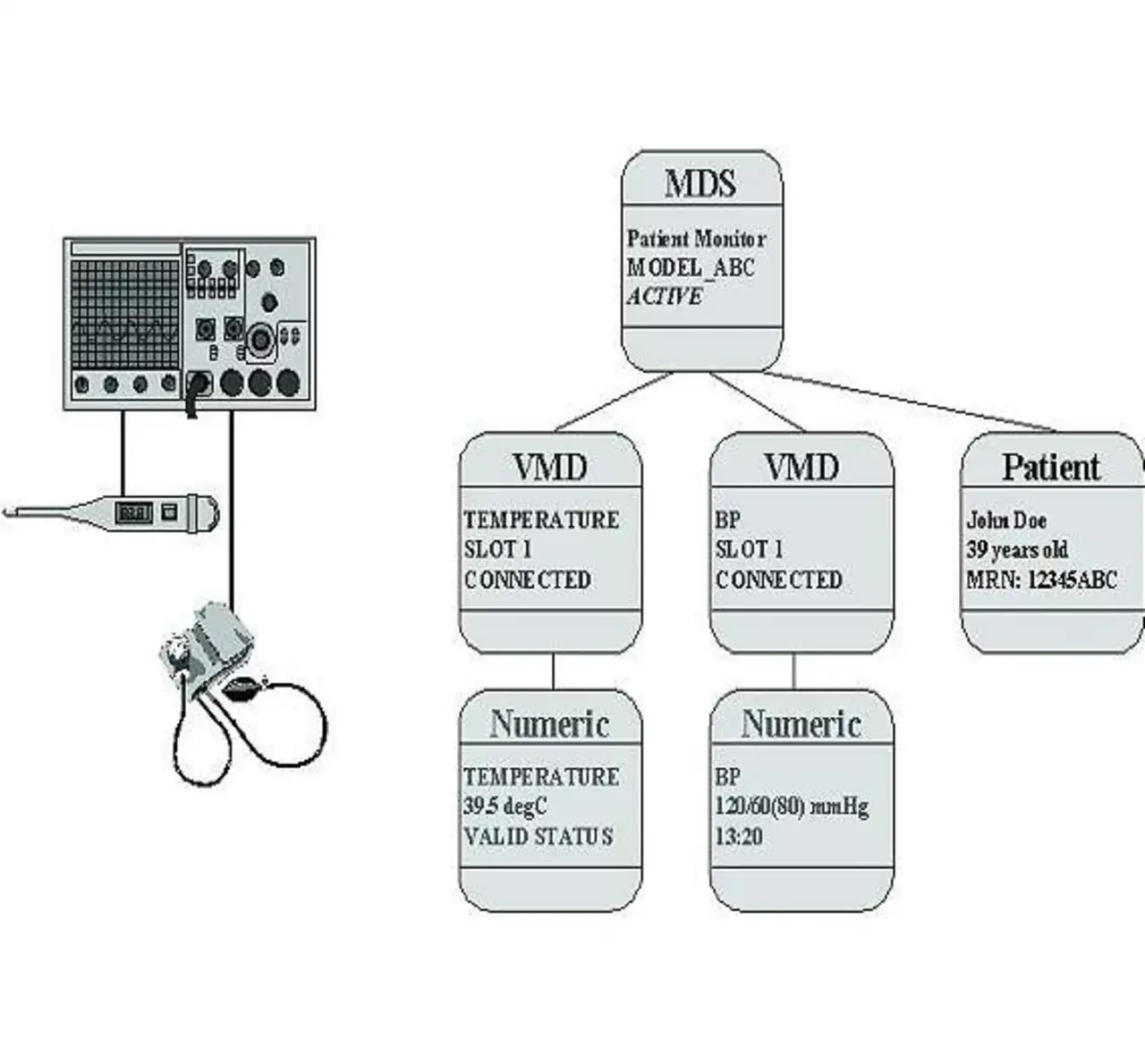

Als Beispiel für die VITAL-spezifische Modellierung medizinischer Geräte werden in Bild 3 ein Thermometer und eine Blutdruckuhr mit ihren Messwerten sowie patientenspezifischen Daten in einer entsprechenden Objekthierarchie dargestellt und zu einem Gesamtsystem zusammengefasst.