Daten- und Funktionale Sicherheit

Safety und Security im Smart-Grid

Smart-Grids sollen die Energiewende in Deutschland möglich machen. Kern des »intelligenten« Stromnetzes sind eingebettete Mess-, Steuer- und Regelsysteme, die seit Jahren erfolgreich verwendet werden - von der Industrie und Medizin bis hin zur Telekommunikation. Dennoch sind in puncto Sicherheit noch erhebliche technische Herausforderungen zu meistern.

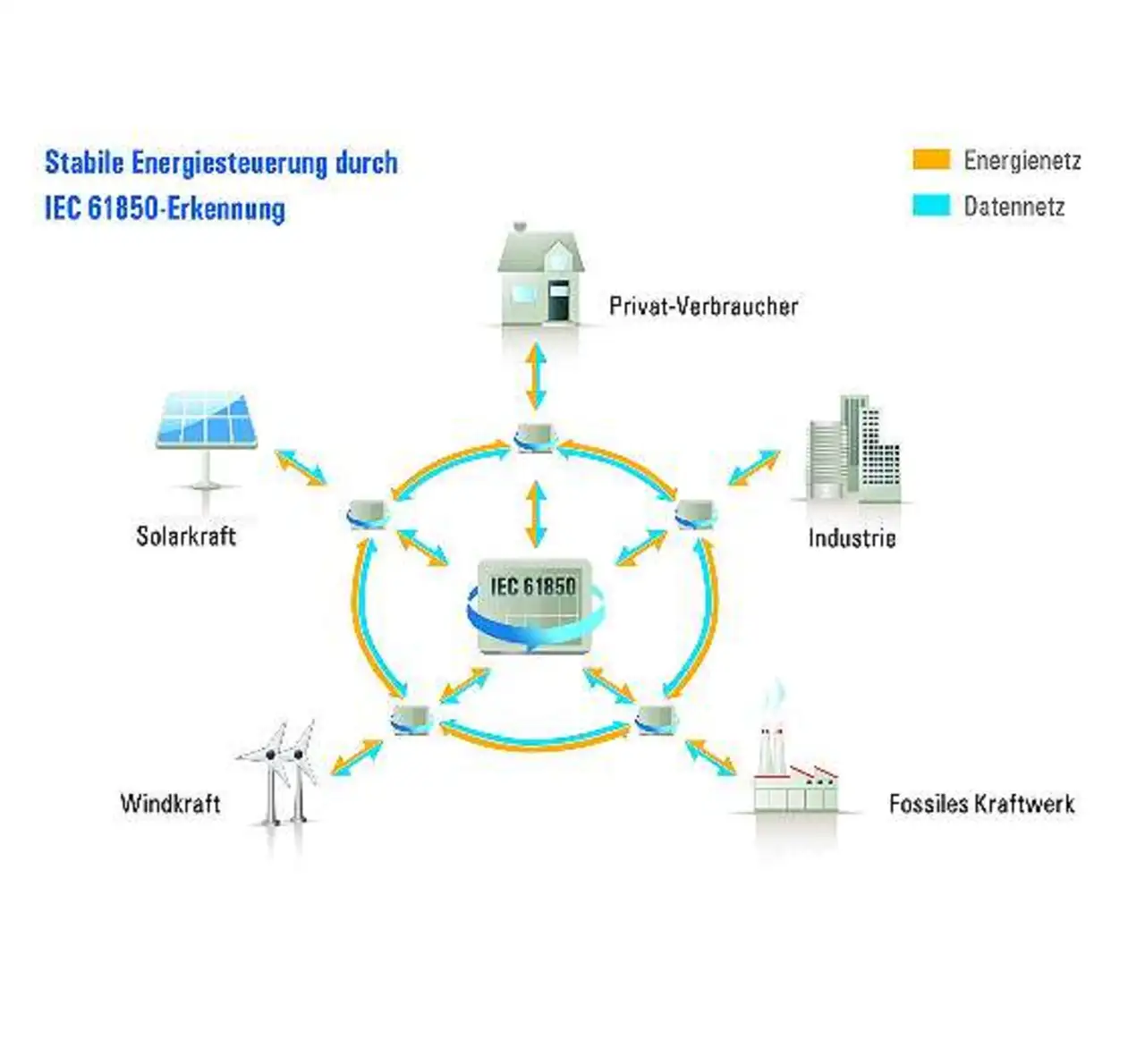

Damit die Integration des rasant wachsenden Anteils erneuerbarer Energien im Stromnetz gelingt, ist die bisherige Netzarchitektur grundlegend umzubauen. Neben dem volatil eingespeisten Strom aus Windkraft und Photovoltaik erfordern auch neue Verbraucher wie Elektrofahrzeuge und deren Ladestationen flexibilisierte Strukturen auf allen Netzebenen.

Es geht um »intelligente« Geräte zur bedarfsgerechten Steuerung von Verbrauchern oder zur automatisierten Ansteuerung und Abschaltung von Stromerzeugern bei Frequenz- und Lastschwankungen im Netz. Bei den Spannungsebenen in Deutschland zeigt sich hier allerdings ein unterschiedliches Bild. Während im Höchst- und Hochspannungsnetz (110 kV bis 380 kV) mehr als tausend Substationen mit »intelligenten« Systemen implementiert sind, die Smart-Grid-fähig sind, existieren im Mittelspannungs- (6 kV bis 60 kV) und Niederspannungsbereich (230 V bis 400 V) noch nicht genügend Geräte, die einen Smart-Grid-Standard unterstützen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Allein das Niederspannungsnetz weist über eine Million Substationen auf, von denen zurzeit nur ein Drittel bis ein Viertel aus der Ferne »ansprechbar« ist. Dabei bilden gerade die Netzteilnehmer auf Niederspannungsebene ein Fundament des Smart-Grids. Smart-Meter-Lösungen ermöglichen die bidirektionale Kommunikation zwischen Gebäuden und Versorgungsnetz (Bild 1).

Dabei treten Smart-Homes künftig oft in einer Doppelfunktion als Verbraucher und Erzeuger auf. Mit Hilfe von Photovoltaik- und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen sind diese in der Lage, selbst Strom ins Netz einzuspeisen. Die Summe einer Vielzahl kleinerer Netzteilnehmer lassen sich als virtuelle Großkraftwerke zusammenschalten und tragen so signifikant zur Netzstabilität bei.

Neben dem Ausgleich von Last- und Erzeugungsspitzen bieten die erhöhten Steuerungspotenziale nicht nur Vorteile für Netzbetreiber. Verbraucher können ihren Energieverbrauch online überwachen und zum Beispiel aktiv über ein Smartphone managen. Die neuen Lösungen bergen aber auch neue Risiken, für die ein umfassender Sicherheitsansatz erforderlich ist.

Alle Sicherheitsaspekte adressieren

Der deutsche Begriff »Sicherheit« kann ins Englische mit »Safety« und »Security« übersetzt werden und hat dort jeweils verschiedene Bedeutungen. »Safety« beschreibt den Schutz der Umgebung im Sinne eines Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzes (SHE - Safety, Health, Environment) und damit den Aspekt der Betriebssicherheit und des Arbeitsschutzes. Umgekehrt adressiert »Security« als Angriffs- oder Datensicherheit den Schutz eines Objektes oder Individuums - zum Beispiel sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Bezogen auf ein künftiges Smart-Grid bestehen die Herausforderungen für Security in den Punkten:

- Sicherheit des Smart-Grids gegenüber externen Angriffen,

- Datenschutz und -sicherheit der Netzteilnehmer sowie

- Ausfallsicherheit des Smart-Grids.

Im Unterschied dazu bezieht sich Safety auf folgende Aspekte beim Smart-Grid (was übrigens bereits heutige Netze erfüllen müssen):

- Betriebssicherheit des Smart-Grids im Sinne eines Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzes sowie

- Verfügbarkeit des Smart-Grids für die Netzteilnehmer.

Beide Sicherheitsaspekte, Safety und Security, sind eng mit den Komponenten verknüpft, die im Smart-Grid verwendet werden, und sind daher wie zwei Seiten einer Medaille. Wie sicher eine technische Komponente tatsächlich ist, hängt wiederum von ihrem Funktionsumfang, der Bedienungsfreundlichkeit (Usability) und ihrer Interoperabilität im System ab.

Besonders wichtig ist auch der Kontext beziehungsweise das Umfeld, in dem das System zum Einsatz kommt. Wird ein Controller in einem Flugzeug zur Regelung der Innenraumbeleuchtung genutzt, geht von ihm im Versagensfall eine deutlich geringe Gefährdung aus, als beispielsweise beim Einsatz für die Turbinensteuerung. Safety bedeutet im Sinne der IEC 61508 (nicht zu verwechseln mit IEC 61850), dass von einem System ein tolerierbares Risiko in Bezug auf Schutz von Gesundheit, Umwelt und Anlagen ausgeht.

Wenn das mit den zugehörigen Sicherheitssteuerungen realisiert wird, bedeutet das natürlich auch hier zusätzliche Herausforderungen. Die IEC 61508 ist bei der Entwicklung von »intelligenten« programmierbaren elektronischen Systemen anzuwenden, die Sicherheitsfunktionen ausführen. Hierzulande ist die freiwillig anzuwendende Norm auch als VDE 0803 bekannt.

- Safety und Security im Smart-Grid

- Standardisierung als Schlüssel