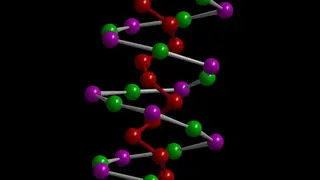

Anorganische Doppelhelix

Vielversprechendes, flexibles Halbleitermaterial entdeckt

Flexibel und doch stabil – das ist einer der Gründe, warum die Natur die Erbsubstanz in Form einer Doppelhelix anlegt. Wissenschaftler der TU München haben jetzt eine vielversprechende anorganische Substanz entdeckt, deren Elemente die Form einer Doppelhelix bilden.

Das aus den Elementen Zinn, Iod und Phosphor bestehende Material mit der Zusammensetzung SnIP ist ein Halbleiter. Anders als alle bisherigen anorganischen Halbleiter-Materialien ist es jedoch sehr flexibel. Die teilweise zentimeterlangen Fasern lassen sich beliebig biegen, ohne zu brechen.

„Diese Eigenschaft von SnIP ist eindeutig der Doppelhelix zuzuschreiben“, sagt Daniela Pfister, Entdeckerin des Materials und Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe von Tom Nilges, Professor für Synthese und Charakterisierung innovativer Materialien an der TU München. „SnIP lässt sich einfach im Gramm-Maßstab herstellen und ist anders als Galliumarsenid, das ähnliche elektronische Eigenschaften hat, weitaus weniger giftig.“

Unzählige Anwendungsmöglichkeiten

Durch seine Halbleiter-Eigenschaften eignet sich SnIP zum Beispiel für die Energiewandlung in Solarzellen und in thermoelektrischen Elementen, für den Einsatz in Photokatalysatoren und Sensoren sowie in optoelektronischen Bauelementen.

Aufgrund der Anordnung der Atome in der Form einer Doppelhelix, lassen sich die bis zu einen Zentimeter langen Fasern leicht in dünnere Stränge aufteilen. Die bisher dünnsten Fasern bestehen aus fünf Doppelhelix-Strängen und sind nur wenige Nanometer dick. Das macht SnIP für die Nanoelektronik interessant. Die im Vergleich zu organischen Stoffen bessere Stabilität des Halbleitermaterials lässt die Wissenschaftler auf weitere Einsatzmöglichkeiten hoffen. SnIP ist laut Nilges bis etwa 500 °C stabil.

Jobangebote+ passend zum Thema

Flexibles Halbleitermaterial

Am Anfang der Entwicklung

Wie Kohlenstoff-Nanoröhrchen und polymerbasierte Druckfarben lassen sich die SnIP-Doppelhelices in Lösungsmitteln wie Toluol suspendieren. Damit ließen sich einfach und kostengünstig dünne Schichten produzieren. „Wir stehen hier aber erst ganz am Anfang der Materialentwicklung,“ sagt Daniela Pfister. „Jeder einzelne Verarbeitungsschritt muss erst noch entwickelt werden.“

Da die Doppelhelix-Stränge von SnIP rechtsdrehend und linksdrehend vorliegen können, müssten Materialien, in denen nur die eine oder die andere Form enthalten ist, ganz besondere optische Eigenschaften haben. Dies macht sie für die Optoelektronik sehr interessant. Noch ist es allerdings nicht gelungen eine Technik zur Trennung der beiden Formen zu finden.

Theoretische Berechnungen der Wissenschaftler zeigten, dass auch eine ganze Reihe weiterer Elemente solche anorganischen Doppelhelices bilden müssten. Die Wissenschaftler arbeiten nun daran, geeignete Herstellungsverfahren für weitere Materialien zu finden.

Interdisziplinäre Kooperation

An der Charakterisierung des neuen Materials arbeitet interdisziplinäre Kooperation: Wissenschaftler des Walter Schottky Instituts der TU München führten Photolumineszenz- und Leitfähigkeitsmessungen durch, an den theoretischen Berechnungen beteiligten sich Theoretische Chemiker der Universität Augsburg. Transmissions-Elektronenmikroskopische Aufnahmen führten Forscher der Universität Kiel und des Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart durch. An den Messungen von Mößbauer-Spektren und magnetische Eigenschaften war die Universität Münster beteiligt. Kernmagnetresonanz-Messungen wurden an der Universität Augsburg durchgeführt, und thermoanalytische Messungen steuerten Wissenschaftler der TU Cottbus bei.

Die Arbeiten wurden unterstützt mit Mitteln der DFG (SPP 1415), der International Graduate School ATUMS (TU München und University of Alberta, Kanada) und der TUM Graduate School.