Am oberen Ende der Rechenleistung

40-nm-STM32H7 bringt ARMs Cortex-M7 auf 400 MHz

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Sicherheit wird großgeschrieben

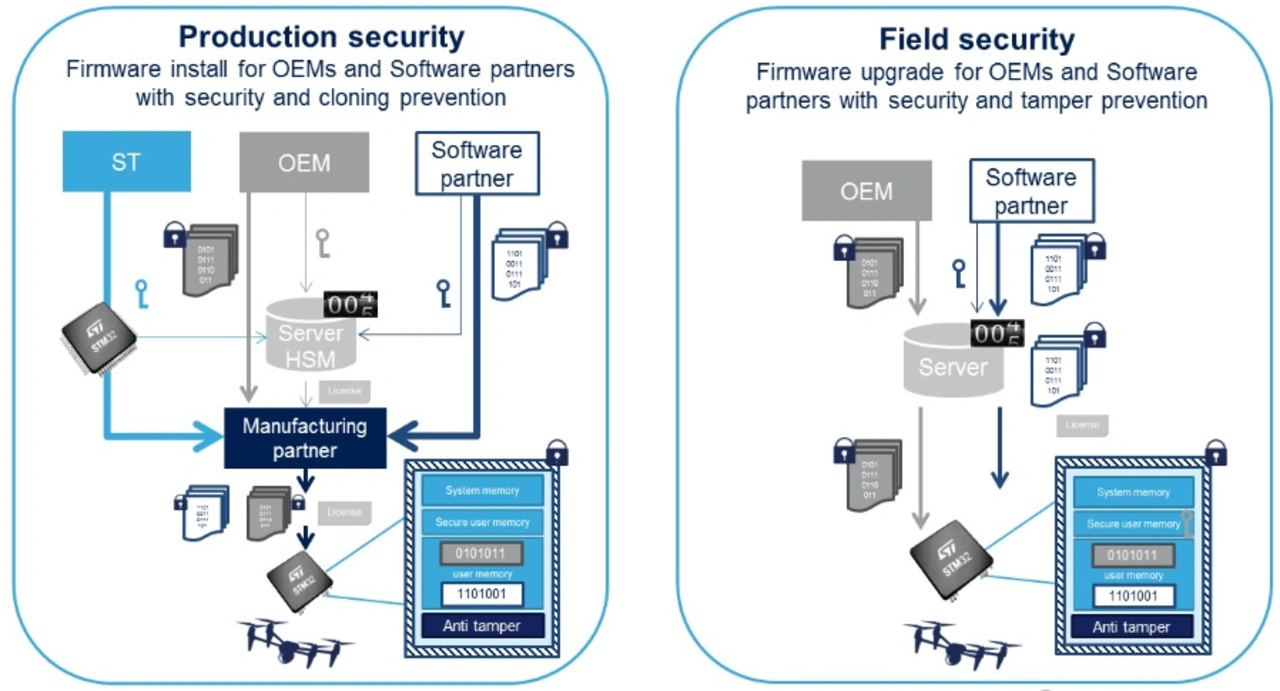

Im Zeitalter der vernetzten Anwendungen reichen die Sicherheitseigenschaften des STM32F7 vielfach nicht aus. Dieser ist zwar auch schon mit Verschlüsselungsblock, Zufallszahlengenerator und einer einzigartigen 96-bit-Chip-ID ausgerüstet, es fehlt aber z.B. eine Manipulationserkennung gegen Hacker, welche mit invasiven Verfahren versuchen, Daten aus dem Chip abzusaugen. Gegen die Bedrohungen im Internet der Dinge (z.B. Fake-Endgeräte, Lauschangriffe und Fake-Server, die Hackern die unauthorisierte Kontrolle über Embedded-Systeme ermöglichen können) hat der H7 neben den beschriebenen Mechanismen insbesondere beim Schutz des Speichersystems nachgelegt, dazu gibt es embedded und geschützte sichere Installations- und Upgrade-Services (Bild 3).

Bild 3 links zeigt ein typisches Szenario, bei welchem z.B. ein Fertigungspartner in Fernost Controller mit einer Firmware einspielt, die vom Halbleiterhersteller, OEM und Software-Partnern kommt. Unschön wäre, wenn diese verändert würde oder der Fertiger auf programmierte Chips auf eigene Rechnung verkaufen würde. Es muß also klar sein, welche Software aufgespielt wird und wieviele Chips programmiert wurden. Für eine sichere Authentifizierung stehen embedded und geschützte Kryptografie-Schlüssel zur Verfügung. So wichtig diese Eigenschaften auch sind, sie sind generell nicht neu (bei Cortex-M4-MCUs bietet z.B. Infineon schon lange eine solche Sicherheit), allerdings in dieser Leistungsklasse schon. Bild 3 rechts zeigt ein anderes Bedrohungsszenario, nämlich das Firmware-Upgrade im Feld. Im Prinzip müssen hier dieselben Mechanismen greifen wie bei der Erstprogrammierung.

Low-Power dank 40 nm

Das mooresche Gesetz bringt diverse Vorteile: Der erste ist, daß die Transistoren schrumpfen und weniger Siliziumfläche belegen, d.h. der Chip wird billiger oder aber man kann bei gleicher Siliziumfläche mehr Transistoren (=größere Speicher, mehr Peripherie-Blöcke u.v.m.) unterbringen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein kleinerer Transistor beim Schalten weniger Energie aufnimmt, d.h. die Leistungsaufnahme der MCU im aktiven Modus sinkt. Bei 400 MHz, 3.3 V Versorgungsspannung, 25°C Umgebungstemperatur und abgeschalteten Peripherien genehmigt sich der STM32H7 bei Codeausführung aus dem L1-Cache (RAM) 278 µA/MHz gegenüber 475 µA/MHz des STM32F7 bei gleichen Bedingungen (außer der Taktfrequenz, hier wurden 200 MHz zu Grunde gelegt). ST’s Marketing-Folien behaupten, die Leistungsaufnahme würde sich „halbieren“, daß ist natürlich sehr großzügig gerechnet, aber 42 % weniger ist ja auch schon mal eine Ansage.

Im sogenannten BAM-Modus, bei welchem nur die „Always-On“-Domäne aktiv ist und Domänen 1 und 2 im Sleep-Modus sind, sinkt der Wert bei einem „typischen Datensammlungs-Szenario“ über SPI auf 150 µA/MHz, wenn die Domäne mit 64 MHz getaktet wird, die SPI-Schnittstelle mit 16 MHz betrieben wird und die Daten über DMA in das RAM geschrieben werden. Hierzu gibt es keinen Vergleich zum F7, da dieser Modus dort nicht existiert. Die Aufweckzeit, d.h. die Zeit von dem BAM-Modus in den aktiven Modus von Domäne 1 und 2, beträgt 70 µs.

Gestiegen sind im Vergleich zum F7 die Werte im Standby- und VBAT-Modus, was mit den höheren Leckströmen des 40-nm-Prozesses gegenüber der 90-nm-Fertigung zusammenhängt. Im Standby-Modus werden bei aktivem 4 KB großem Backup-SRAM und Echtzeituhr und 3,3 V Versorgungsspannung 8,6 µA fällig (F7: 3,6 µA), ohne Echtzeituhr 8,0 µA (F7: 3,0 µA). Ohne SRAM nimmt der Chip ohne Echtzeituhr ebenfalls bei 3,3 V nur noch 6,27 µA auf (F7: 2,3 µA) und mit Echtzeituhr 6,73 µA (F7: 2,9 µA).

Im VBAT-Modus nimmt der H7 bei abgeschaltetem RAM, 3.3 V und aktiver Echtzeituhr nur 540 nA auf (F7: 720 nA), was auf das Design einer neuen und energieeffizienteren Echtzeituhr hindeutet. Ohne die Echtzeituhr ist nämlich alles wieder „normal“, der H7 liegt mit 70 nA wegen der Leckstrom-Problematik über den 40 nA des F7.

Zu erwähnen ist abschließend noch, daß man die Versorgungsspannung bis auf 1,62 V absenken kann, ohne daß dabei Einbußen der maximalen Taktfrequenz einhergingen. Die Tabelle zeigt die derzeit geplanten Derivate, deren Massenproduktion im 2. Quartal 2017 aufgenommen werden soll und die zu ihren F7-Pendants Pin-kompatibel sind.

Jobangebote+ passend zum Thema

Fazit

Der unbestrittene Marktführer bei ARM-Cortex-M-Mikrocontrollern (mehr als 40.000 Kunden, Marktanteil jenseits der 50 %) hat, nachdem Atmel mit dem SAM S die Meßlatte für Cortex-M7-Controller auf 300 MHz angehoben hatte (ST erreichte mit dem F7 in 90-nm-Fertigung „nur“ 216 MHz), wieder einmal nachgelegt. Die erreichten 400 MHz sind dabei mit Sicherheit noch nicht das Ende der Fahnenstange, auch wenn für mich persönlich die Verbesserungen an der Architektur und die zusätzlichen Security-Features noch mehr wiegen als die pure Rechenleistung. Diese reicht sicherlich aus, um den eine oder anderen Kunden, der wegen seines Bedarfs an Performance schon nach MPUs geschielt hat, auf der Cortex-M-Schiene zu halten – ein Cortex-A ist schließlich deutlich teurer und dürfte für viele MCU-Anwendungen auch zu groß sein.

- 40-nm-STM32H7 bringt ARMs Cortex-M7 auf 400 MHz

- Sicherheit wird großgeschrieben

- ARMs Cortex-M7 im Detail