Designfinger

Synthese von Kompensationsnetzwerken

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Förderprojekt „Syntheseunterstützter Entwurf analoger Schaltungen – SyEnA“

Im Rahmen des Projektes „Syntheseunterstützter Entwurf analoger Schaltungen – SyEnA“, welches unter dem Förderkennzeichen 01 M 30 86 im Förderprogramm IKT 2020 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde, entstand der Designerfinger. Das Verfahren, das in Anlehnung an eine heuristisch-praktische Vorgehensweise aus dem diskreten Schaltungsentwurf als „rechnergestützter Designerfinger“ bezeichnet wird, erzeugt neue, bisher unbekannte Kompensationsstrukturen, die individuell an die Schaltung und den jeweiligen Lastfall angepasst sind. Sie übertreffen z.B. die klassische Millerkompensation hinsichtlich des Frequenzverhaltens (Bandbreite, Resonanzüberhöhung) bei einer bis zu Faktor zehn geringeren Gesamtkapazität.

Während zur Zeit von Nyquist und Bode elektronische Schaltungen noch mit Hilfe von Messungen empirisch entworfen wurden, ist es durch den rechnergestützten Entwurf heute möglich, die Stabilität bzw. die Stabilitätsreserve von rückgekoppelten Schaltungen auch direkt über die Lage der Polstellen zu bestimmen, ohne dabei den Rückkopplungspfad zu identifizieren und auftrennen zu müssen . Die PZ-Analyse zur Berechnung von der Pol- und Nullstellenkonfigurationen ist seit Ende der 80er Jahre fester Bestandteil von SPICE und ist heute auch in allen namenhaften kommerziellen Simulatoren verfügbar. Ebenfalls können seit Ende der 90er Jahre rechnergestützt symbolische Ausdrücke, also Formeln, für einzelne Polstellen abgeleitet und genähert werden. Dieser Fortschritt ebnete den Weg für die direkte Kompensation. Neben verschiedenen weiteren Ansätzen zählt auch der Designerfinger zu den Verfahren der direkten Kompensation. Das Ziel aller Ansätze ist es, durch geeignete Modifikationen der Schaltung in Arbeitskonfiguration die Überhöhung im Frequenzgang bzw. das Einschwingverhalten zu regulieren, ohne dass die rückgekoppelte Struktur dafür geöffnet und die offene Schleife explizit untersucht werden muss. Eine Modifikation kann das Einfügen eines neuen Zweiges zwischen zwei bisher nicht verbunden Knoten oder das Verstärken von bereits vorhandenen Elementen durch das Parallelschalten zu einem bereits vorhanden Zweig darstellen. Zur Dimensionierung des Kompensationsnetzwerkes wird, im Gegensatz zum Bode-Diagramm bei den klassischen Kompensationsmethoden, dessen direkter Einfluss auf die Polstellenkonfiguration sowie Zeit- und Frequenzverhalten untersucht.

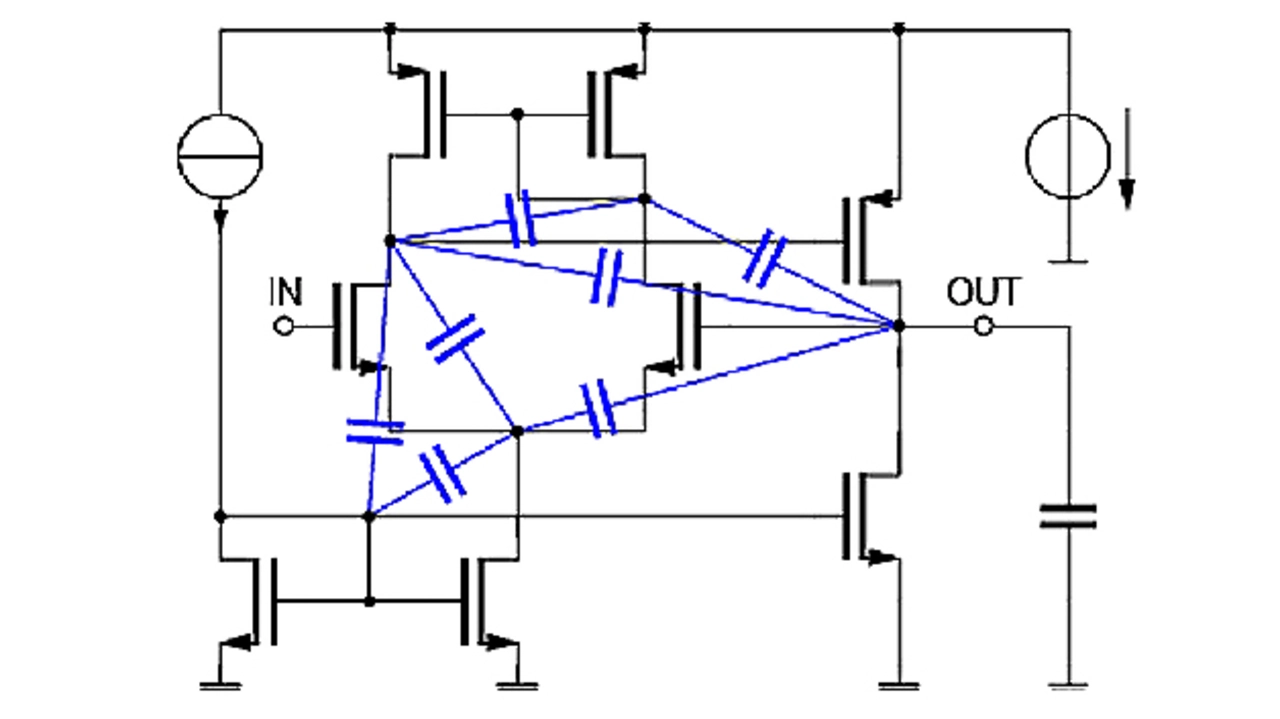

Beim Designerfinger-Verfahren werden zunächst neue Zweige eingeführt, die z.B. eine Verbindung von jedem Knoten zu jedem Knoten oder auch zu ausgewählten, bisher nicht verbundenen Knoten herstellen. Diese eingefügten Elemente bilden das Kompensationsnetzwerk. Da dieses den Arbeitspunkt der Schaltung nicht beeinflussen soll, müssen die eingeführten Zweige kapazitiv gewählt werden, d.h. nur Kapazitäten oder auch Reihenschaltungen aus Widerständen und Kapazitäten. Bild 1 illustriert ein Beispiel für das Einfügen von Kapazitäten.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Synthese von Kompensationsnetzwerken

- Förderprojekt „Syntheseunterstützter Entwurf analoger Schaltungen – SyEnA“

- Parametrische Pol-/Nullstellen- sowie Frequenz- und Zeit-/Transientanalyse wird durchgeführt

- Schaltung ist noch ungenügend kompensiert

- Ausbeuteoptimierung mit WiCkeD ergab eine Ausbeute von 99,95 Prozent