Ein Konzept zur Systemanpassung

Herausforderung Hot-Swap

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Soft-Start und MOSFET-Auswahl

Die Soft-Start-Funktion bewirkt einen linearen Spannungsanstieg der Überstrom- Referenz und damit einen linearen Anstieg des Ladestroms über der mit dem Soft-Start-Kondensator CSS programmierten Zeit. Alternativ kann der Soft-Start-Anschluss auch direkt durch eine von außen angelegte ansteigende Spannung gesteuert werden.

Da beim Soft-Start von Anfang an in der Strombegrenzung gearbeitet wird, läuft der Timer sofort bei Beginn des Ladevorganges. Es ist empfehlenswert, den Soft-Start nicht länger als 10 bis 20 % der vorgesehenen Ladezeit laufen zu lassen. Im folgenden Rechenbeispiel wird eine Soft-Start-Zeit von 100 μs gewählt. Die Kapazität CSS ergibt sich dann wie folgt:

Entnommen wird ISS = 10 μA aus dem Datenblatt; USS = 1 V (Referenzspannung).

Für die Wahl des MOSFET sind zuerst die Spannungs- und Stromfestigkeit zu bestimmen. Da Transienten auf der Versorgungsspannung auftreten können, ist in einem 12-V-System eine Spannungsfestigkeit UDS von 30 V bis 40 V sinnvoll. Der maximal zulässige Drainstrom sollte um eine Größenordnung über dem Maximalstrom liegen. In Hochstrom-Anwendungen ist ein niedriger Einschaltwiderstand RDSon von besonderer Bedeutung, um die Leistungsverluste zu begrenzen.

Steigt die Temperatur, sinkt die maximal im MOSFET umsetzbare Leistung. Das SOA-Diagramm enthält temperaturabhängige Grenzen für den zulässigen Maximalstrom. Um die Temperatur zu berechnen, muss man wissen, welcher Maximalstrom fließen kann, ohne dass der Timer startet. Der Timer wird durch den Hot-Swap-Controller bei einer minimalen Sense- Spannung von 92 mV gestartet. Im ungünstigsten Fall von URegmin = 97 mV gilt RSense = 3 mΩ für den maximalen Strom. Damit ergibt sich für den maximalen Strom:

Unter der Annahme, dass der Einschaltwiderstand des MOSFET RDSon = 2 mΩ beträgt, errechnet sich die Leistung zu

Der thermische Widerstand RthJA des MOSFET gegenüber der Umgebung wird im Datenblatt spezifiziert. RthJA hängt unter anderem von der Gehäuseform und der Wärmeabfuhr auf der Leiterplatte ab. Angenommen, es sei RthJA = 60 K/W, dann errechnet sich mit der zuvor ermittelten Abführung des MOSFET von 2,1 W die Temperaturerhöhung gegenüber der Umgebung wie folgt:

Eine Reduktion der Temperaturerhöhung ist durch Aufteilung des Stromes auf mehrere FETs zu erreichen. Bei zwei parallelen FETs teilt sich der Strom näherungsweise gleich auf. Da der Strom quadratisch in die Leistungs- Berechnung eingeht, geht die Temperaturerhöhung je FET auf ein Viertel oder TRise auf 32 K zurück. Die Formel lässt sich verallgemeinern zu

Im konkreten Beispiel ergeben sich:

Bei einer Umgebungstemperatur TA = 30 °C ergibt sich damit nur noch eine maximale MOSFET-Temperatur von

Jetzt gilt es, einen MOSFET zu finden, welcher sich unter diesen Voraussetzungen im sicheren Arbeitsbereich betreiben lässt. Die extremsten Bedingen liegen vor, wenn die Differenzspannung über dem FET und der Drainstrom jeweils im Maximum liegen. Dies ist der Fall, wenn Umax = 13,2 V anliegt und ein Kurzschluss gegen Masse auftritt. Der maximale Drainstrom fließt, wenn der Regelverstärker im Hot-Swap-Controller am oberen Limit der Spezifikation liegt, d.h. USense max = 103 mV ist:

Zunächst ist die Reduktion der maximalen Belastbarkeit über der Temperatur zu ermitteln. Dies geschieht über die Berechnung der zulässigen Maximalleistung PD25 bei 25 °C und bei Nenn-Umgebungstemperatur, im Beispiel PD62 bei 62 °C. Die Daten für Tjmax und TthJC sind dem Datenblatt des FET entnommen.

Die Leistung wird linear über der Temperatur reduziert. Der Reduktionsfaktor DF errrechnet sich zu

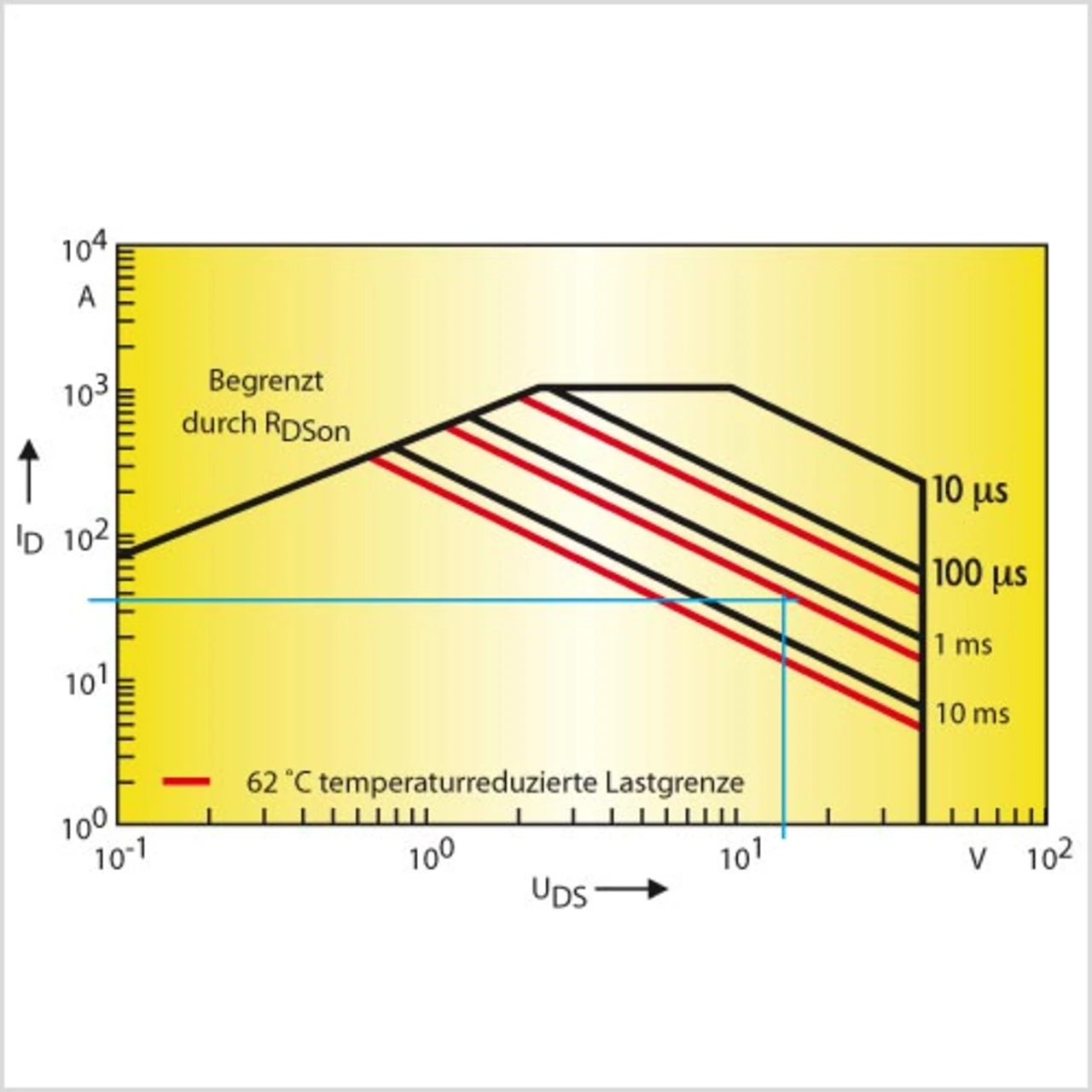

Dieser Faktor wird jetzt in das SOA-Diagramm von Bild 2 übertragen. Die diagonalen Linien, welche die maximale Leistung über der Zeit darstellen, verschieben sich dadurch in Richtung kleinerer Drain-Ströme. Anhand der 1-ms-Diagonalen soll beispielhaft demonstriert werden, wie die neuen Stromgrenzen errechnet und aufgetragen werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Betrachten wir den Schnittpunkt bei 40 V und 20 A, so errechnet sich die zulässige Leistung für 1 ms zu 800 Watt. Die reduzierte Leistung PDerated errechnet sich wie folgt:

Bei 40 V entspricht dieser Leistung ein reduzierter Strom von ca. 14 A. Jetzt kann eine Linie für die temperatur- reduzierte Lastgrenze in das SOA-Diagramm eingetragen werden. In gleicher Weise sind weitere Linien für andere Zeiten zu erzeugen. Dann ergibt sich ein SOA-Diagramm wie in Bild 4. Dieses Vorgehen funktioniert ebenso für andere Temperaturwerte.

- Herausforderung Hot-Swap

- Beispielhafte Komponenten-Berechnung

- Soft-Start und MOSFET-Auswahl

- Bestimmung des Timer-Kondensators